王小波是如何“炼”成的?

原标题:王小波是如何“炼”成的?

王小波是谁?王小波是《沉默的大多数》《黄金时代》《白银时代》《青铜时代》《黑铁时代》等畅销书籍的作者。

去世于1997年,年仅45岁,被发现时,他的桌上放着一本未完成的作品《黑铁时代》……王小波其实离开我们很久了。

但是,却让很多读者难以遗忘。在他留下的作品中,文字间可见“顶撞”“冒犯”的话语,但是,也让很多读者喜欢。

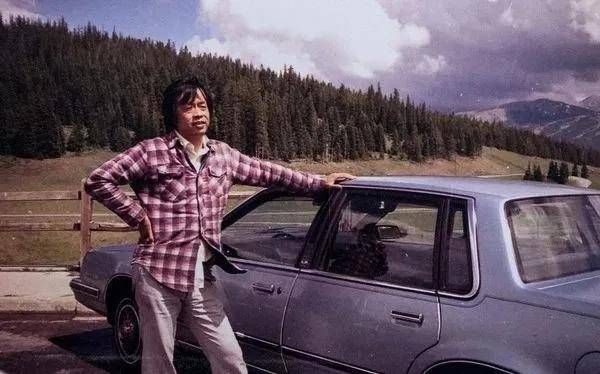

在中国读者眼中,王小波是汉化版的“乔伊斯兼卡夫卡”。他当过知青、教师、工人、编辑、作家,一生奔波疾苦,正因如此,他得以用半生经历窥见了属于一个时代的底层“真相”,并用犀利、有趣的文字记录了下来。

文学领域,近十几年来,兴起了一波“王小波热”,指的是王小波的人生故事和作品,重新被人欣赏和推崇,至今,这股热度还在不断蔓延。

而在文学研究界,王小波和他写出的书,总是一个值得被反复思考和观摩的“范本”。

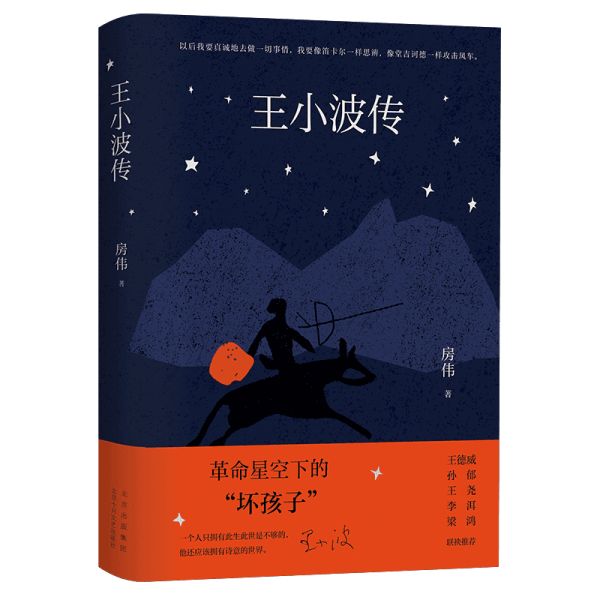

苏州大学教授房伟最近推出了一本叫做《王小波传》的图书,以王小波的人生轨迹为记述主轴,追溯他的童年、少年时代,上山下乡的知青岁月,一直写到重回北京再返校园,及之后留学海外的经历,中间夹忆不少王小波鲜为人知的成长经历。

王小波是如何“炼”成的?房伟觉得,单看生平轨迹,王小波和大多数20世纪50年代生人看起来很相似,少年时代上山下乡,青年时代刻苦求学,中年时代称为知识分子,后来遭遇市场经济大潮。

但是他的人生在接近中年的时候,突然有了很大的变化,那就是辞职写作,选择做一个自由的“精神贵族”。由此,他的人生,在中年时代,就以一种“加速度”燃烧起来了……

在房伟看来,王小波的文学之路,和中国绝大多数作家区别都很大,这种区别在于,他对文学体制和文化体制,是一种“游离在外”的态度,“这种游离,不仅为他提供了新的视角、价值和态度,也让他成为所有不如意的逆反者的精神向往。”

房伟在《王小波传》后记里谈到更多他对“王小波”的理解:

王小波的意义何在?也许,他是一名先行者,他为当代中国文学找出了一种新的可能。王小波多次提到“减熵”的说法。“熵”是一个热力学术语,后来也被引用到社会科学领域。它是描述体系混乱状态的函数,当能量做功后,就会转化成无效能量,例如污染。熵的增值,表明了无效能量的积累,在社会学中,“熵增”被用来表示人类社会随着文明程度的提高,社会生存状态及社会价值观的混乱程度将不断增加。而王小波提倡的,恰恰是一种逆向而取的“减熵”。

王小波已离开我们十几年了。一个有可能成为当代中国文学巨匠的作家,就这样过早地离开了。无论是追求个性的网络愤青、大学校园内的莘莘学子,还是广义的当代文化人、态度严谨的学院派学者,都无法回避王小波给当代文化生活带来的巨大影响。

这个死后成名的作家,在短短的时间内,经历了从话语圈边缘到焦点的转变,并不断在各种利益驱动下,橡皮泥般被塑造成一个个流动而华丽的符号能指。

他到底带给了中国文学什么?王小波像一团“迷雾”,吸引着我们,却拒绝所有简单的阐释。他在时代飞奔的旅程上,不过是窗外一棵高大而古怪的树木,孤独地站立在一片灌木丛中。他的高大与突兀,会让身为旅客的我们“大吃一惊”,成为躁动的旅途中的谈资,却难以让我们真正理解真相,也许,这可视为在中国当代文化语境中王小波接受史的寓言吧。

扬子晚报/紫牛新闻记者 孙庆云

图书资料已获出版社授权

校对 徐珩

责任编辑:

相关知识

王小波是如何“炼”成的?《王小波传》推出

房伟《王小波传》:只要荒诞存在,王小波就不会过时

房伟新著《王小波传》:追忆有趣的灵魂与思想的炬火

王小波为什么会成为一个“神话”?

鲁迅是山,张爱玲是水,王小波是刺

总结!红尘炼心 究竟炼的是什么心?

王小波:你要是愿意,我就永远爱你

王小波《一只特立独行的猪》:人到中年,不如猪

王小波:活在世上,无非想明白些道理,遇见有趣的事

王小波:牺牲未必崇高,吃苦未必有益

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44666

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20127

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527