跟随巫鸿教授,重读五代至南宋的中国绘画

原标题:跟随巫鸿教授,重读五代至南宋的中国绘画

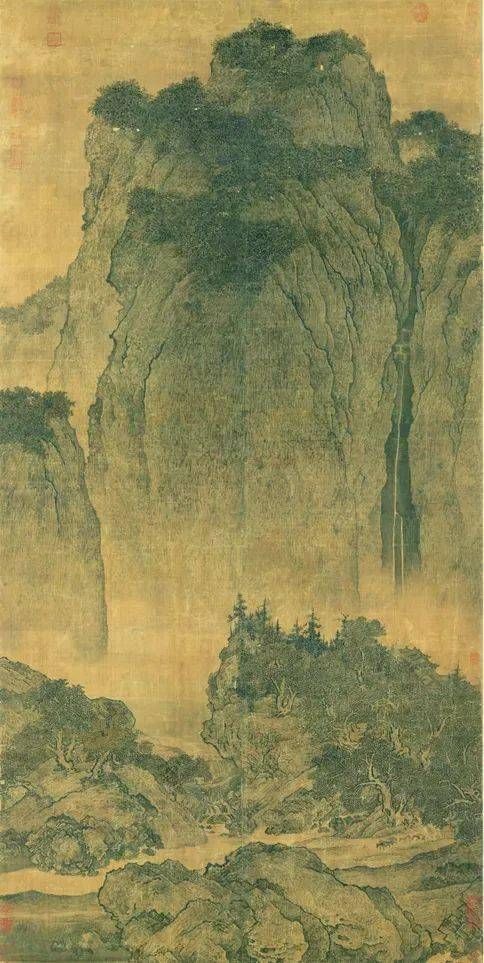

题图:《早春图》

《韩熙载夜宴图》《千里江山图》《清明上河图》《溪山行旅图》《早春图》《万壑松风图》……提到五代至南宋的中国绘画,你最先想到的是哪位画家、哪件作品呢?

这些绘画作品被大家熟知、热爱并且成为经典的奥秘是什么,在怎样的语境和媒材中被创作出来,又在绘画史中占有怎样的位置?作为传世名作涌现、名家辈出的时期,五代至南宋这四百年间为何被称为中国绘画史中特殊且关键的时期?

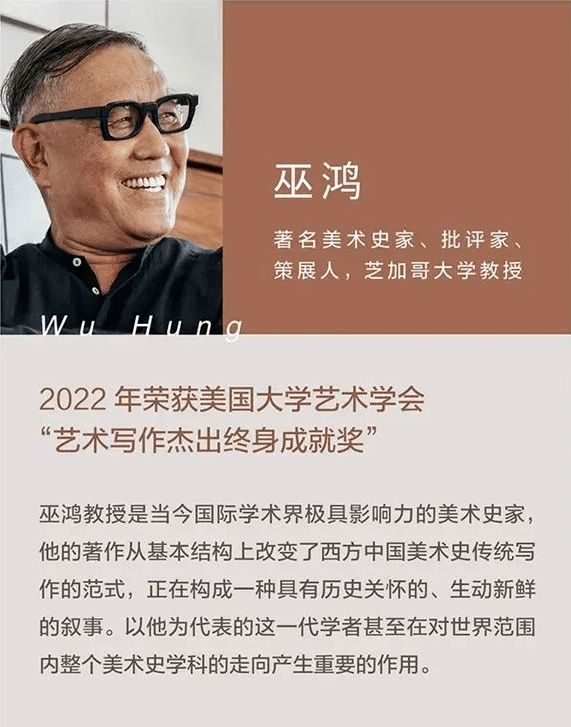

当今最具国际视野和影响力的美术史家巫鸿,在其重磅新作《中国绘画:五代至南宋》中,为我们重新讲述了这段中国绘画的故事。

延续《中国绘画:远古至唐》的写作思路,巫鸿先生的这本新作反思既有绘画史写作方式,吸纳考古美术的新近研究成果,聚焦五代至南宋时期各种类型的绘画作品及其媒材特征,关注多元背景下的绘画实践与跨地域交流,勾勒出更加全面、立体的中国绘画发展脉络。

点击下图即可购买

▼

跟随巫鸿教授

重读五代至南宋的中国绘画

文 | 文景

01

五代至南宋:

中国绘画史中特殊且关键的时期

在巫鸿看来,五代至南宋(907-1279 年)是中国绘画史上一个特殊而关键的阶段:

不论是从绘画在社会和文化结构中的位置上看,还是从具体创作实践和理论话语上看,这近四百年时间都有别于之前的汉唐和之后的元明清时期,同时又把这前后两段联结进一个变化和更新的过程之中。在这个时期:

· 越来越多的画家脱离了寺庙和宫室壁画的集体创作,壁画与卷轴画形成新的互动关系;

· 挂轴的产生以及对手卷形式的探索,催生出影响深远的构图样式和观看方式;· 日臻细化的绘画分科隐含着绘画实践的进一步专业化;

· 中央及各地方政权的深度参与导致绘画创作的行政化和机构化,进而形成中国历史上从未出现过的综合性宫廷绘画系统;

· 孕育中的文人绘画发挥出越来越大的作用,其美学观念影响了宫廷趣味和宗教绘画的风格,为其最终成为中国绘画主流开启了先河。

02

聚焦各类型作品及其媒材特征

勾勒立体的绘画发展脉络

延续在《中国绘画:远古至唐》一书提出的观点,即与画中的图像同等重要的是绘画的媒材和观看方式,巫鸿在新书中再次强调要从概念的角度重新理解“绘画”这种艺术表现形式:一幅“画”总是包含了图画形象和承载图像的媒材,后者决定了创作和观赏的方式。

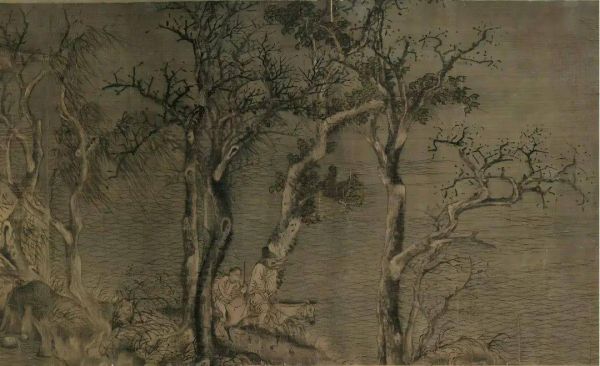

顾闳中《韩熙载夜宴图》(局部) 五代,北京故宫博物院藏

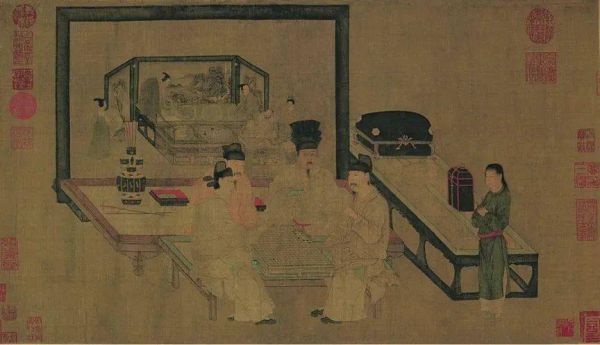

周文矩《重屏会棋图》 宋摹本,北京故宫博物院藏

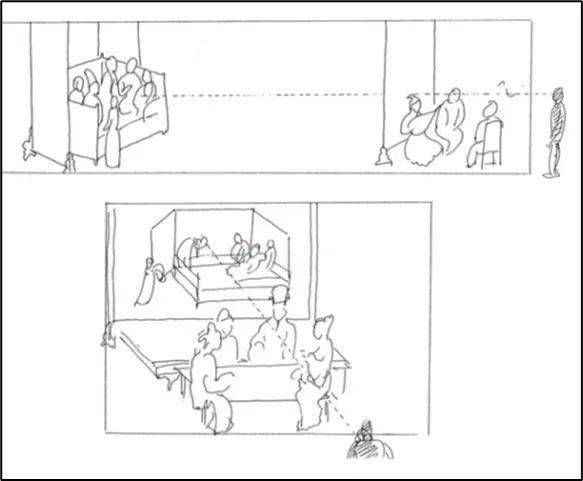

以《韩熙载夜宴图》与《重屏会棋图》这两幅作品为例,巫鸿对比其结构示意图,发现二者在内容上十分相似,主要区别就在于画家利用不同绘画媒材展现图像的方式。

《韩熙载夜宴图》与《重屏会棋图》结构示意图。巫鸿绘

媒材的革新及其与创作和观看之间的相互影响,既是本书的一条重要线索,也为我们理解中国绘画史提供了一个富有启发的角度。

在巫鸿看来,全球范围内不同的绘画传统在形式和内容上千变万化,但都经历了类似的发展模式,即由建筑和装饰绘画到可携性单幅绘画,从承载礼仪和实用功能到作为独立艺术品。在中国绘画史中,这一独立化的过程则是由“手卷”和“挂轴”这两种可携绘画形式完成的。

在绘画史中,手卷出现的时间很早,可追溯至汉代末期;挂轴(或称立轴)则出现于本书所讨论的五代时期(10世纪中后期)。

卫贤创作于五代时期的《梁伯鸾图》就是一个挂轴萌发阶段的有趣例子。这幅作品装裱以及上面的宋徽宗瘦金体题字都是按照手卷的方式横向开展的,但画心部分则需要挂起来竖向观看,这样特异装裱的方式反映出在挂轴产生之前的过渡阶段。

卫贤《梁伯鸾图》,五代,现存手卷式装裱

巫鸿进一步指出,挂轴的发轫为绘画创作带来了深远影响,首先体现在为“大山堂堂”这一经典图式产生提供了直接条件。如今为人所熟知的《溪山行旅图》《早春图》,正是“大山堂堂”式的代表之作。位于画面中心的雄伟山峰牢牢地控制着整体画面构图,这不仅是“大山堂堂”图式最基本的特点,也隐含了其中两个重要的媒材特征,即完整的单一构图与竖直的样式。

范宽《溪山行旅图》北宋,台北故宫博物院藏

此外,这也促使画家对手卷这种传统的媒材特性进行有意识的发掘与再创造。

赵幹《江行初雪图》(局部)。五代,台北故宫博物院藏

10世纪画家赵幹,充分利用手卷的时间性和移动性,在《江行初雪图》中取消或隐蔽长幅画面上的空间分隔和内部界框,呈现出首尾衔接、流畅不止的观画经验。而在系于董源名下的一系列画作中,特别是《夏景山口待渡图》《潇湘图》和《夏山图》,随着横卷的展开,山水图像持续流动,如同电影镜头扫视广袤的平远山水,处于无穷无尽的推拉转换之中。这种横卷山水与挂轴山水从不同角度表现出画家对发掘绘画媒材和图像表现能动关系的巨大兴趣。

董源《夏景山口待渡图》 五代,辽宁省博物馆藏

03

吸纳考古美术最新成果

关注多元背景下的绘画实践与跨地域交流

对考古美术资料给予特殊重视,尽力发挥这种实物证据在绘画史写作中的作用,这是巫鸿“中国绘画”系列所秉持的方法论提案,在《中国绘画:远古至唐》中已有体现。

在勾勒五代至南宋的绘画史脉络时,这样的材料与方法帮助我们解决或突破了一个长期以来的困境:目前具有明确画家归属的作品数量相当有限,大部分传世画作都存在着时代、真伪和作者等问题。而考古发现的绘画作品和图像具有明确的断代,也不存在真伪问题,因此可以有效地补充传世卷轴画的不足,特别对五代至宋初这一关键阶段更是如此。

以辽代契丹贵族妇女墓葬(7号墓)出土的《深山会棋图》为例,巫鸿借助这一可靠的考古材料,确定了山水挂轴出现的时间,也印证了当时流行的一种山水图式。

《深山会棋图》。辽,辽宁省法库叶茂台辽代契丹贵族妇女墓葬(7号墓)出土

另一方面,借助考古发掘材料,巫鸿在新书中持续扩展着中国绘画的概念边界——卷轴画之外的墓葬壁画和宗教壁画材料被纳入中国绘画史的发展脉络,不同媒材与创作群之间的互动、跨地域的绘画交流也随之进入观察的视野。

河北省石家庄井陉县柿庄6号金墓东壁壁画

一幅金墓壁画中描绘了两名女子从两边牵拉一匹白练,一名妇女手持熨斗在中间将白练熨平,而这个图像明显是从唐代张萱的《捣练图》中抽取而来的。

宫廷绘画、文人绘画和通俗绘画如何相互渗透与借鉴,壁画、版画与独幅绘画之间如何互动,辽墓壁画如何融合中原和契丹画风,西夏石窟佛画在何种程度上吸收了“大山堂堂”式山水画的风格,南宋时期的宗教画、木版画和商品画为何能在地区间甚至国际上的流通……在更加立体和全面的视角下,多线索的中国绘画故事被重新书写与讲述。

点击图片可购买

▽

文化名人纪念演讲

梁漱溟先生逝世三十周年纪念讲座 |梁漱溟文化思想 |叶圣陶孙女回忆叶氏文脉 |柳诒徵先生纪念讲座 |陈寅恪先生诞辰一百三十周年纪念讲座 |陈作霖先生逝世一百周年纪念讲座 |作家张爱玲诞辰一百周年纪念讲座 |林散之、高二适先生纪念讲座 |钱穆先生逝世三十周年纪念讲座 |阮玲玉诞辰一百一十周年纪念讲座 |上官云珠、周璇诞辰一百周年纪念讲座 |谭延闿逝世九十周年讲座 | 孙中山先生逝世九十五周年纪念论坛 |王阳明逝世四百九十周年纪念论坛 |

文化名家系列讲座

莫砺锋:开山大师兄 |周文重:国际关系新格局 |周晓虹:口述历史与生命历程 |周晓虹:费孝通江村调查与社会科学中国化 |周晓虹对话钱锁桥 |周晓虹、张新木、刘成富、蓝江对谈:消费社会的秘密 |群学君对话舒国治 | 群学君对话叶兆言 | 黄德海、李宏伟、王晴飞、王苏辛、黄孝阳五作家对话 |孙中兴:什么是理想的爱情 |杜春媚对话郭海平 |程章灿:作为诗人与文学史家的胡小石 |谷岳:我的行走之旅 |黄盈盈:中国人的性、爱、情 | 金光亿:人类学与文化遗产 | 周志文:人间的孔子 | 严晓星:漫谈金庸 | 周琦:越南法式风情建筑 | 魏定熙:北京大学与现代中国 | 胡翼青:大数据与人类未来 | 生命科学与人类健康系列高峰论坛 | 毕淑敏读者见面会 | 徐新对话刘成 | 谢宇教授系列演讲 | 王思明:茶叶—中国与世界 | 祁智对话苏芃:关于写作 |甘满堂:闽台庙会中的傩舞阵头 | 张静:研究思维的逻辑 | 翟学伟:差序格局——贡献、局限与新发展 | 应星:社会学想象力与历史研究 |吴愈晓:为什么教育竞争愈演愈烈? | 李仁渊:《晚清新媒体与知识人》 |叶檀读者见面会 |冯亦同:金陵之美的五个元素 |华生、王学勤、周晓虹、徐康宁、樊和平对话 |

城市文化与人文美学

东方人文美学深度研修班(第一期) |东方人文美学深度研修班(第二期) | 大唐风物,侘寂之美:日本美术馆与博物馆之旅(第一期) |大唐国宝、千年风物:日本美术馆与博物馆之旅(第二期) |当颜真卿遇上宫崎骏:日本美术馆与博物馆之旅(第三期) |史上最大正仓院与法隆寺宝物展:日本美术馆与博物馆之旅 | 梦回大唐艺术珍品观展会 | 四姝昆曲雅集: 罗拉拉、单雯、孙芸、陈薇亦 |昱德堂藏扬州八怪精品展 | 《南京城市史》系列人文行走活动 |《格致南京》系列文化活动 | 文心雅韵:中国传统人文美学系列讲演 | “文学写作与美好城市”高峰论坛 | 仰之弥高:二十世纪中国画大家展 | 首届微城市文化论坛 | 南京城市文化深度行走(第一期:南京运渎) | 南京城市文化深度行走(第二期:明孝陵) | 南京城市文化深度行走(第三期:文旅融合) |南京城市文化深度行走(第四期:城南旧事) |南京城市文化深度行走(第五期:灵谷深松) | 南京城市文化深度行走(第六期:清凉山到石头城) | 南京城市文化深度行走(第七期:从白马公园到明孝陵) | 南京城市文化深度行走(第八期:从玄武门到台城) | 南京城市文化深度行走(第九期:从金粟庵到大报恩寺) |南京城市文化深度行走(第十期:从夫子庙到科举博物馆) | 南京城市文化深度行走(第十一期:从五马渡到达摩洞) | 南京城市文化深度行走(第十二期:从狮子山到扬子饭店) |南京城市文化深度行走(第十三期:从南朝石刻到栖霞寺) |南京城市文化深度行走(第十四期:牛年探春牛首山) | 南京城市文化深度行走(第十五期:中山陵经典纪念建筑) | 从南京到世界:第一届微城市论坛 |园林版昆曲舞蹈剧场《镜花缘记》 | 秋栖霞文学日系列活动 |

社会科学研修班与专题课程

社会心理学暑期班(2016) | 社会心理学暑期班(2017) | 社会心理学暑期班(2018) |社会科学经典理论与前沿方法暑期班(2019) |口述历史与集体记忆研修班(2020) |中国研究:历史观照与社会学想象力学术研讨会 |中国社会学:从本土化尝试到主体性建构——纪念中国社会学重建40周年学术研讨会 |第一届长三角社会学论坛 (2018) |第二届长三角社会学论坛(2019) |长三角论坛2019新春学术雅集 | 第三届长三角社会学论坛(2020) |

新书分享会 | 经典品读会

《金陵刻经处》 | 《 生活的逻辑: 城市日常世界中的民国知识人(1927-1937) 》 |《谢辰生口述》 |《袍哥》 | 《年羹尧之死》 | 《朵云封事》 |《两性》 |《放下心中的尺子——庄子哲学50讲》 |《东课楼经变》 |《旧影新说明孝陵》 |《光与真的旅途》 |《悲伤的力量》 |《永远无法返乡的人》 | 《书事》 |《情感教育》 |《百年孤独》 |《面具与乌托邦》 | 《传奇中的大唐》 | 《理解媒介》 |《单向度的人》 |《陪京首善》 |《美国大城市的死与生》 |《诗经》 |《霓虹灯外》 |《植物塑造的人类史》 |《茶馆:成都的公共生活和微观世界》 | 《拉扯大的孩子》 |《子夜》 |《读书的料及其文化生产》 |《骆驼祥子》 |《朱雀》 |《死水微澜》 |《通往父亲之路》 |《南京城市史》(新版) | 《被困的治理》 |《双面人》 | 《大名道中》 |《笺事:花笺信札及其他》 | 《九王夺嫡》 |《乡土中国》 |《白鹿原》 |《冯至文存》 |《在城望乡》 |《海阔天空》 |《遗产的旅行》 | 《城堡》 |《被遗忘的一代:第四代导演影像录》 |《了不起的盖茨比》 |《南京城市现代化路径研究》 |《湖中之云》 |《社会变革的棱镜》

责任编辑:

相关知识

跟随巫鸿教授,重读五代至南宋的中国绘画

活动报名、直播预告 | 巫鸿、黄小峰对谈,重探中国绘画

专访巫鸿(下):中国知识分子的全球概念

巫鸿:在凝固的大历史中,创造流动的小时间

专访巫鸿(上):什么是新的“全球美术史”

巫鸿、黄树立、吴琦三人谈:在人生中为偶然性留出位置

高居翰:西周晚期至宋代画史变迁

《中国历代法书精品大观》《中国历代绘画精品大观》面世发售

跟随罗宁教授“学典故,读苏诗”

潮汕英歌舞的巫傩原始舞蹈元素

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44666

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20127

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527