潮文化海外传播需要“数码化红头船”

原标题:潮文化海外传播需要“数码化红头船”

陈再藩。

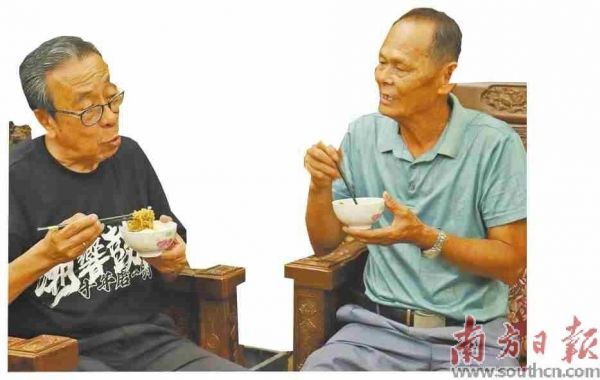

寻亲成功后,陈再藩(左)在表兄刘兆发家中吃甜面。

潮州镇海楼前的廿四节令鼓表演。

“咚!咚咚!咚咚咚!”7月8日上午,阵阵鼓声打破潮州古城宁静的清晨。镇海楼前,年轻的鼓手手持鼓棒,整齐划一擂响廿四节令鼓,气势磅礴壮观。

这个以中国“二十四节气”为主题的鼓乐,由马来西亚已故华裔艺术家陈徽崇和潮籍“侨二代”陈再藩共同创作,在海外广为传播,并逐渐传回中国。当天,回乡寻亲的陈再藩现场观看了表演,为潮州鼓手的精彩表现连声点赞。

陈再藩是马来西亚潮籍华人、柔佛潮州八邑会馆名誉会长,擅于策划大型文化节庆项目,长期关注潮州文化的海外传播。

近日,陈再藩时隔多年后再次回到家乡潮州寻根参访,笔者对其进行专访。

文/图:黄敏璇 蔡任栋

“潮州文化已成为我生命的一部分”

南方日报:可否简单介绍您一家过番前往南洋的经历?

陈再藩:我的父亲是潮安浮洋镇花宫村人,母亲是刘厝村人。父亲和母亲在老家结婚后生下我的姐姐,之后父亲就去了南洋。几年后,父亲回来将母亲和姐姐接到马来西亚新山,在那边生下我。

南方日报:您在马来西亚出生和成长。童年生活中有哪些潮州文化的印记?

陈再藩:我父母都是潮州人,我从小生活在一个潮州的文化语言环境里,很多潮州的生活礼节,母亲都会言传身教。这些东西是润物无声的,潮州文化、潮州语言、潮州滋味、潮州习俗自然而然地成为我生命的一部分。

印象深刻的记忆有很多,比如潮州俗语。母亲对纸和字很尊重,如果有报纸掉在地上,她会告诫我们不可以跨过去,这时候母亲常常会说到一句潮州俗语“莫魘戏”(魘:指拿着脏物掠过敬神祖的供品之上,莫魘戏指不能跨过去)。母亲从小教育我不能“魘戏”纸张和书籍,她对文字、文化很尊敬,这一点深深影响了我。

另外譬如过年过节,母亲就会做“麻钱”、搓丸子、“拜月娘”,这些都是家里生活的固定节奏。每次一看到母亲在忙着做这些事情,我就知道节日要到了。

记忆最深刻的节日是除夕和春节。母亲总是教育我们,除夕夜一定要换新的睡衣,吃完团圆饭后就不能再发脾气,大年初一不能拿扫把等。而父亲平时常年在外打工,一年中只有大年初一在家。初一那天,他会用甜腐竹、包菜、冬粉炒一个斋菜,那个味道我至今难忘,太好吃了。说这句话的时候,我泪水都要流出来了。

所有这些潮州习俗、美食都带给我强烈的家乡记忆。记得以前父母会做糕烧芋,父母去世之后我就吃不到了。2008年我回到潮州,在西湖旁边一家餐馆吃饭,上的第一道菜就是这个,我的泪水马上就流了下来。

南方日报:您上一次回潮州是什么时候?这次回乡感觉潮州有哪些变化?

陈再藩:每次回到潮州,我的情绪都特别激动,上一次回来已经是2019年12月。这三年多虽然没回来,可是通过网络社交平台,我看过很多关于潮州的视频,特别是今年春节和元宵节潮州过节的气氛,在海外传播很广。

让我很惊讶的是,在马来西亚有非潮州籍的华人跟我说,他在网络上看到了潮汕的英歌舞。我才发现,原来潮汕文化的海外传播不只局限在潮籍华人群体,而是整个华人群体。我很希望将来包括英歌舞在内的潮汕文化,能继续传播到海外更多地方,我觉得这总是有办法的。

“廿四节令鼓里有潮州乡音”

南方日报:廿四节令鼓以中国“二十四节气”为主题,在世界各地广为传播,同时也传回国内的大江南北,被称为潮文化及中华文化“走出去、引进来”的典范。可否简单介绍其创作过程?

陈再藩:35年前,在马来西亚我和陈徽崇先生因缘际会偶然创立了廿四节令鼓。其实廿四节令鼓的创作,很大程度上是受潮州大锣鼓的启发。

在马来西亚,每年只有游神才有潮州大锣鼓表演。从小到大,潮州大锣鼓一响,我们对乡音的那种熟悉的感觉就出来了,所以我从小对鼓乐特别敏感。作为一个在海外的潮人,潮州母语与鼓乐一直在我心中。所以当我想到用鼓乐来展现中华二十四节气的时候,潮州大锣鼓带给我的灵感就派上了用场。

可以说,廿四节令鼓不只是节令鼓,也有潮州乡音——潮州大锣鼓。就好像马来西亚潮人讲的潮州话中有很多马来语言,两者混合在一起。廿四节令鼓与潮州大锣鼓的关系,跟海外潮州话与传统潮州话的关系大致相似。

所以我一直告诉潮州本地的廿四节令鼓团队“潮响”,我们把节令鼓带到潮州后,面对潮州大锣鼓永远要保持谦卑的姿态,对潮州大锣鼓抱之以极高的崇敬。只有这样,廿四节令鼓才能够慢慢体味潮州大锣鼓的精华,最后吸纳。最终,就好像许多海外潮语的词汇也变成本土潮人能懂的意思那样,廿四节令鼓才能在潮汕大地落地生根。

南方日报:目前廿四节令鼓在国内外的传播情况如何?

陈再藩:廿四节令鼓在中国的传播很广泛。据我了解,廿四节令鼓在上世纪90年代由马来西亚留学生传进泉州的华侨大学后,现在已经成为华侨大学的校园文化名片。目前,围绕泉州华侨大学、厦门华侨大学分校,在厦门、泉州那一带发展起来的节令鼓队,形成了一个“聚落”。

在潮州,本地的廿四节令鼓团队“潮响”,在短短的十年时间里,培养出40支节令鼓队,几乎占国内近百支节令鼓队的一半。记得2008年有潮州的记者问了我一句话:“陈再藩先生,您是潮州人,是否希望有一天节令鼓会传回自己的祖乡?”我说:“当然有啊!”如今这个愿望已经实现,廿四节令鼓正式在潮州落地生根了。

在海外,目前全世界有超过400支节令鼓队,鼓手将近1万人。如果按节令鼓创始之初到现在一共35年来算,累计的鼓手应该超过8万人。

南方日报:您如何看待廿四节令鼓未来的发展前景?廿四节令鼓的发展对中华文化以及潮文化的海外传播有哪些积极影响?

陈再藩:有学者说,廿四节令鼓是中华文化的基因在海外的新鲜组合,从马来西亚冲向海外,并反哺中华大地。这几年廿四节令鼓表演不仅有青壮年,还有许多小朋友参与其中。中国小朋友表演时唱的节气歌,马来西亚的孩子也听得懂,因为打鼓,马来西亚的小朋友接触了更深刻的中华文化。

未来,我希望廿四节令鼓能将更多中华文化元素结合在一起,形成文化生态,助力中华文化和潮文化的海外传播。

这些年,我也在推动廿四节令鼓“线下结合线上,线上建构平台,平台促进生态,生态滋养文创”的发展模式。我想,不管是潮州文化,还是节令鼓走到海外,最终都需要完成生态建构,才能维持传播的持续性。

“搭建联结海内外潮人的平台”

南方日报:当前潮汕文化在海外的传播遇到哪些难题?对此您有何建议?

陈再藩:之前2021年新加坡潮州八邑会馆举办线上潮州节时,我曾撰文写道,方言文化在海外社群里因世代传承条件的散失,前景堪忧,叫人担心,但智能手机与互联网的随身特性,若配置适当的平台去营造有吸引力的方言生态,也许柳暗花明之后又有一村。

如今语言生态在海外潮人群体中消失得很快,但我觉得只要大家用心,还是能够换个形式进行传承和传播。比如建立线上传播平台,在平台上构建内容生态,这些内容可以视频为主,利于传播。而这就需要将更多潮汕文化进行视频化,变成有活力、有趣味的短视频,传播到海外。就像今年春节的时候,潮汕英歌舞特别轰动,我在海外也看到很多英歌舞的视频。

所以我认为,现在潮汕文化的传播,需要的是“数码化的红头船”,具体来说就是需要在媒介和内容上下功夫。过去,我们海外潮人了解潮汕文化只能通过父母或者祖父言传身教,现在可以通过互联网,而且互联网的传播速度更快、范围更广。前两年海外有一个很火的潮汕话顺口溜:“潮州话很难学,潮州话很好学,潮州话好好学。”这是海外非常火的一个梗,我觉得这就是我们需要挖掘打造的东西,即传播爆点。

最近又有另一个传播热点,就是南方+推出的把英歌舞和法国街舞结合的视频,拍得非常好看,这样的视频把潮汕文化变得很酷,所以也在海外成功传开了。简而言之,就是年轻人习惯通过什么方式接受,我们就用什么方式传播给他们。

除了英歌舞这些民俗,其实潮汕文化里最容易引起外国人产生兴趣的是美食。美食是最容易传播的,它可以让受众无法抗拒,容易接受。潮汕美食文化丰富,可以成为未来的传播重点。

南方日报:做好潮汕文化海外传播,本地年轻一辈可以做些什么?

陈再藩:我觉得潮汕的年轻一代应该用一种新的“红头船”视角去看外面的世界。年轻人需要清楚地认识到,潮汕地区作为著名侨乡,跟海外有千丝万缕的广泛联系。潮汕本地举办的大型文化活动、发生的喜事盛事,在海外都有广泛影响力,这些影响力是国内其他侨乡在海外的影响力不可比拟的。年轻一辈应该充分认识并借助这一优势,从更高层面参与潮汕文化的海外传播。

南方日报:您前面提到新加坡的潮州节,目前在世界多地均有举办。据我们了解,作为潮文化发源地,潮州也有计划举办这一活动,您对此有何建议?

陈再藩:我觉得潮州可以思考一个问题:如何以举办潮州节为契机,在国内创造一个更便利的线上平台,让海外潮人可以很容易参与到线上的潮州节。除了举办线下的节目活动之外,潮州可以尝试搭建这样的一个线上平台,把更多海内外潮人联结起来。

■相关

一碗甜面寄乡愁

千里寻亲终圆梦

7月10日上午10时许,潮州市潮安区浮洋镇刘厝村党群服务中心格外热闹。驱车赶来的陈再藩一下车,断联多年的老家表亲很快就认出了他,“你走路姿势和你三舅很像,我一眼就认出来是你!”陈再藩表兄刘兆发兴奋地说,随后两人双手紧紧握住。

“侨二代”陈再藩的母亲是刘厝村人。上世纪,父母“过番”后在马来西亚生下他。异乡出生长大的陈再藩在父母潜移默化的影响下,对家乡潮州有强烈的认同感。但在那个通讯不发达的年代,海内外潮人联系困难重重。母亲去世后,陈再藩与母亲娘家的联络便随之中断。多年来,陈再藩曾尝试寻找老家表亲,可惜无果。近日,在潮州市委统战部的协助下,陈再藩终于与表亲一家取得联系,时隔多年后重新回到母亲老家。

“母亲生前告诉我,她的家乡叫南门桥,她在世时始终牵挂着家乡。上世纪九十年代,我曾经跟着母亲回来刘厝村,当时小舅还健在。母亲去世后,我一直想要与母家亲戚取得联系,但因为种种原因没能联系上。”陈再藩回忆。多年来,寻找母亲家乡“南门桥(刘厝村旧称)”的亲人们,成为这位七旬老人心头的挂念。

今年7月,时隔三年后陈再藩决定再度回到家乡潮州寻亲。抵潮之前,他联系上潮州市委统战部,请其帮助寻找断联多年的亲人。在市委统战部的协助下,次日陈再藩就联系到表兄刘兆发、表弟刘明发等亲人。“我不知道舅舅们的名字还有年龄等信息,只能向统战部提供了母亲的名字和年龄,没想到第二天统战部就发来舅表哥们的电话了,我立刻就跟他们取得联系。”

当天重逢的亲人中,有许多陈再藩素未谋面的舅父后代。但在会面时,彼此仍有说不完的话。刘厝村党群服务中心二楼会议厅内,陈再藩和亲人们寒暄着生活近况,谈及母亲生前往事时,陈再藩掏出手机,向亲人们展示了母亲生前和两个孩子的合照。“以前经常听长辈提起老姑,今天通过照片才知道她的模样。”陈再藩的表孙刘锐山说。

在表兄刘兆发家中,陈再藩终于吃到那碗心心念念的甜面。按照潮汕习俗,过番潮人回乡探亲时,亲人会给对方煮上一碗甜面,寓意“甜甜顺顺,平平安安”。客厅里,陈再藩与亲人们围坐一堂,吃着甜面互道家常。“40年前陪母亲回乡探亲的时候,我也吃过村里亲人煮的甜面。回马来西亚之后,我吃了四碗面,但就是找不到那个让我难忘的味道。”说到这,陈再藩眼中泛着泪光。

听亲人讲起刘厝村近年的变化,陈再藩不禁赞叹:“感觉这几年故乡面貌变化真大,新建的房子很气派,看到亲人们生活逐渐改善,真的很开心。”

潮人过番下南洋由来已久,人们常常用“海内一个潮州,海外一个潮州”来形容海外潮人的大量存在。乡愁乡情是密切联系海内外潮人的精神纽带,多年来一批批海外潮人克服重重困难,不远万里回到故土寻亲,慰藉乡愁。

寻亲当天,陈再藩及其表兄弟多次对统战部门的帮助表示感谢。潮安区委统战部孙泳杰说:“未来,统战部门将继续协助海外华人回乡寻亲,让海外华人感受家乡的温暖,见证家乡潮州的发展。”

责任编辑:

相关知识

潮文化海外传播需要“数码化红头船”

文化传播 | 让昆曲融入国际潮流

山东:讲好黄河故事 开启黄河文化国际传播新篇章

聚焦中国戏曲海外传播与译介

推进潮学研究走向世界,让潮学“潮”起来

福州举办寿山石雕文化沙龙 10余位海外侨领共推“闽都文化”走出去

黄河文化国际传播论坛举行 专家归纳黄河文化的“五个特征”

推动潮剧申遗 让“南国鲜花”绽放新光彩

人文社举办海外版本展,输出《花腔》等作品海外版权

在朝花夕拾文创咖啡供销社,看中国文学的“海外版本”

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49271

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44699

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40869

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36619

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32727

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29744

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25804

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21173

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20151

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19550