打捞夜空中曾经璀璨之星 | 莎拉·蒂斯黛尔逝世90周年

原标题:打捞夜空中曾经璀璨之星 | 莎拉·蒂斯黛尔逝世90周年

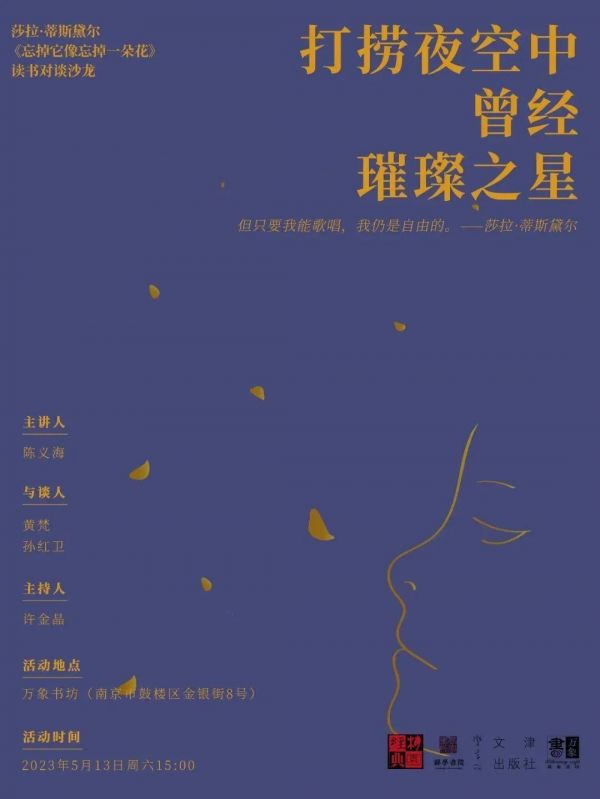

2023年5月13日,群学书院联袂梅园经典共读小组于南京万象书坊举办了读书,共谈美国女诗人蒂斯黛尔的诗选集《忘掉它像忘掉一朵花》一书。在蒂斯黛尔逝世90周年之际,独立书评人、梅园经典共读小组创始人、民谣唱作人许金晶与双语诗人、翻译家、盐城师范学院教授、本书译者陈义海,诗人、小说家、南京理工大学文学副教授黄梵、南京大学外国语学院副教授孙红卫一起,在这个温暖静谧的午后,以共读对谈的形式,一同走近20世纪美国诗坛这袭代表着传统爱与美的身影,感受蒂斯黛尔编织在她诗歌中的浪漫与感悟。

本文为论坛纪要,由周子玥整理。

打捞夜空中

曾经璀璨之星

文 | 周子玥

对谈环节

许金晶:我们想先请三位老师分别谈谈,是如何与这个在今天看似湮没于历史中的一位优秀的美国女诗人结缘的?尤其对于陈老师来说,您从一位读者成为译者乃至其作品的重要推广者,这其中有着怎样的故事?

陈义海:三十多年前我在西南大学中国新诗研究所读硕士研究生,学校图书馆的前面有一片树林,有时会有人在此处理古书。我看到一本英文原版的小书,上面印着一个陌生的名字叫Sara Teasdale,我花了一块钱将它买下来,当天晚上就坐在图书馆的一个角落开始翻译那本诗集,特别喜欢。虽然期间由于其他研究,我的翻译工作不时中断,但三十年间我一直在陆续翻译。后来我遇到了复旦大学的王柏华教授,她当时正在和微言传媒一起做一套诗丛,诗丛的宗旨是去再发现文学史上我们曾经关注不够的诗人,因此蒂斯黛尔的诗集就成为了“时光诗丛”中的一本。正巧我女儿陈拉丁在西班牙学成,我就邀请她与我一起翻译。

蒂斯黛尔对中国的新诗是有贡献的。从这个意义上说,我们并不是简单从文学史上找一个不太被人关注的诗人来翻译以填补空白,而是从文学史的缝隙当中,从批评家不太注意的盲区当中发掘到优秀的作家和作品。胡适先生在他的《尝试集》中提到“翻译蒂斯黛尔的诗歌是我‘新诗’成立的纪元”。我一度怀疑这个评价太高了,后来做了一些研究才发现郭沫若、闻一多、胡怀琛、罗念生、余光中等人都零星翻译过她的诗。因此我想我翻译这本书对于中国新文学研究来讲也可能是一种贡献。在翻译的策略上我们采取开放的心态,读者一定会对我的译文产生不同的想法,这是很正常的,我们的目的就是把蒂斯黛尔带给受众。所以我们最后采取中英对照的方式进行翻译。

为什么说蒂斯黛尔是要被“湮没”了呢?在她写作的高峰期,美国涌现了一大批顶级诗人如卡洛斯·威廉姆斯、斯蒂文斯和后来的罗伯特·弗罗斯特;到了30年代印象派又不断崛起,蒂斯黛尔被他们的光芒所笼罩,其生命又在1933年就戛然而止。其实在当时蒂斯黛尔的书比庞德的书好看多了,市场占有率非常之高,但现在的情况却不是这样。

我们认为阅读蒂斯黛尔要和她的生平联系起来。我在这本书的前面写了一篇接近两万字的前言,为此,我读了一千页的英文资料包括传记;同时我们在后面还附录了两篇当代批评家撰写的非常好的解读文字,由复旦大学的两位研究生翻译;我们还做了国内第一个蒂斯黛尔创作年表。因此可以说这本书无论是从阅读面向还是研究面向上来看,都是目前国内有关蒂斯黛尔第一个比较基础和全面的文献,我很高兴这本书能够面世。

黄梵:我和蒂斯黛尔的结缘得益于南大的张子清老师,他在90年代出版过一本《二十世纪美国诗歌史》,这本书很长时间以来一直是我了解、阅读美国诗歌的“圣经”。他在这本书中把蒂斯黛尔和美国诗人摩尔一起放在第一代现代主义诗人的位置上,认为她开启了现代主义的诗风。她的诗《今宵》中“月儿弯弯是一朵用黄金做的花儿”就是一个典型的现代主义写法,这里她用“是”而不是“像”。我去美国时曾和一些美国诗人交流,他们特别在乎是用“像”还是用“是”,我写诗有时两个都用。有一次一些纽约诗人就问我,为什么你不把“像”全部换成“是”?我说那样太单调了,但是在他们眼里那就是一条传统诗歌和现代主义诗歌的分界线。所以我们不能把蒂斯黛尔当作一个传统诗人,她已然是浸淫了现代主义诗风的诗人,因此也不能讲当时很多读惯了现代主义诗歌的读者就会忽略她。

孙红卫:《二十世纪美国诗歌史》在2019年出三卷本时我曾写了一篇书评,其中提到蒂斯黛尔这类诗人在目前主流学界虽不会被讨论,张先生还是把她放在了自己编写的诗歌史当中。但当我看到陈老师这个译本的时候,我仍然有一种陌生感。我们在诗歌研究中接触到的一些主流诗选例如《诺顿诗选》已经很少再收入她的作品,所以今天话题中“打捞”这一关键词确实具有一定象征意义。

蒂斯黛尔之前已经有像艾米莉·狄金森这样了不起的女诗人,同时期又有希尔达·杜丽特尔、艾米·洛威尔等女性诗人,其后美国的女诗人也是群星璀璨,例如伊丽莎白·毕肖普、玛丽安娜·摩尔、西尔维亚·普拉斯等,这些诗人在学界受到了非常细致、广泛的关注。相比之下,蒂斯黛尔似乎消失得无影无踪。陈老师在这本书的序言中对蒂斯黛尔做了非常客观、公允和细致的评价,使我们看到了蒂斯黛尔的诗歌与20世纪的其他美国诗歌不同的一面。她的亲和力、语言风格,以及对意象的经营、对音乐性和音律格调的强调,恰恰可以使普通读者无门槛地走进她的诗歌世界中去。如果当下对外国诗歌的阅读越来越变成一种带着精英主义意味的、象牙塔式的行为,而蒂斯黛尔就可以作为一座桥梁,帮助更多读者更好地接触英美诗歌。而且这本诗集是中英文对照版,陈老师自己也是诗人,他的中文译文也还原了原诗的诗意。

奥登曾编写了《19世纪英国次要诗人选集》,如果按照奥登的标准,蒂斯黛尔可能就是一个“Minor Poets”(次要诗人)。但是几十年之后我们再读这本书时会发现他所谓的一些次要诗人,比如书中提到的一位打油诗人爱德华·李尔,现在又重新成为了学界研究中的重点人物。从生涩到通俗,再从通俗到生涩这样一种范式的来回转变,也许可能使蒂斯黛尔未来成为学界研究的另一个重心。

许金晶:这本书收录的一百多首诗是怎么从她的作品中被挑选出来的,以及如何分类并命名?这些分类和命名是基于何种考量与用意?

陈义海:蒂斯黛尔一共出版了六七本诗集,其中《恋歌》获得了1918年哥伦比亚诗歌奖,也就是后来的普利策诗歌奖。蒂斯黛尔最优秀的、最打动人的作品是爱情曲,考虑到读者对她诗歌的接受度,因此《恋歌》当中的诗我们几乎是悉数收录,同时还从她其他五六本诗集当中重点收录了爱情诗和一些书写自然与个人情感的作品。所以我说这是一本富有激情的书。

五个部分的辑名都是取自她的原诗,按照爱情的逻辑把这些诗重新分类,从“能爱一定要爱”“我愿意活在你的爱中”到“忘掉它像忘掉一朵花”“被埋葬的爱”,最后是“我只在心碎时歌唱”。我是一个比较唯美主义的诗人,所以我的遴选标准首先是爱情为主,另外是写得很美。

许金晶:蒂斯黛尔在她生活的当时,相比庞德、惠特曼等诗人,无论是读者数量还是诗集销量都更多,具有更高的影响力,但在她去世之后,她的作品逐渐处于一种近乎被埋没的状态。能否请三位老师谈一谈,在中国和西方文学史中,是否还有这样的例子?促成他们在文学长河中曾声名鹊起又被湮没的状态的因素有哪些?

孙红卫:刚刚我提到打油诗作者爱德华·利尔,他既是一位博物学家,也是一个插画画家和水彩画家,甚至还给维多利亚女王当过宫廷画师。有一段时间大家不会把他当作一个严肃认真的诗人看待,但在前几年哈佛大学、剑桥大学等开始出版系列研究书籍去关注打油诗这类看似特别不严肃的诗中所体现的维多利亚时期社会的方方面面,这是基于学术目的考量。另外有类似遭遇的女诗人有克里斯蒂娜·罗塞蒂和伊丽莎白·勃朗宁,相较于她们的同代诗人,如今她们的声望都不如当时;而艾米莉·勃朗特当时的名声比不过夏洛蒂和安妮以及简·奥斯汀,但是两百多年后,她甚至被认为是勃朗特姐妹中最伟大的一位文学家,一个天才式的人物。

我认为这可能和不同时代读者对于诗人、诗歌的想象,以及诗歌语言和范式的改变有关。蒂斯黛尔经常喜欢用植物意象,她写道四月的柳枝枝条娇媚,闪闪发光。此时恰恰是庞德把中国的《诗经》译为英文的时候,《华夏集》的其中一首就是“昔我往矣,杨柳依依”的转译。这个对于柳枝的描写翻译为英文时略显生硬,给人陌生化的感觉并且表达了一种还乡的凄苦之感,和蒂斯黛尔的意象产生了巨大的对比。也许原先太多的诗人描写四月的柳条时使用娇嫩的、闪闪发光的美好的意象,一段时间或换了一个语境之后,大家可能就更喜欢听到有诗人讲艾略特所谓的“残忍的四月”,讲还乡凄苦的柳枝。这种一代代读者推翻原来的语言使用范式的情形以及由此带来的情绪的变化,可能都会改变诗人在读者群中的接受度和传播度。

黄梵:从诗歌文体的角度分析,蒂斯黛尔使用的诗体是一种歌体,在现代英诗中还有部分诗人使用格律诗,比如弗罗斯特和拉金等。这两种形式本身就携带着强烈的诗意,客观性的描述和直抒胸臆在这里都是有效的,音步和抑扬、重音和非重音都在其中起作用。一方面译者难以把蒂斯黛尔的这种歌体翻译成汉诗中的歌体,另一方面译者又必须翻译成自由体。此时我们会发现原本靠形式支撑的诗句的力量就消失了。弗罗斯特、艾略特、庞德等人的诗翻译过来更有效,是因为他们更加注重主观性意象的使用,而自由体恰恰可以仅用主观性意象支撑而不需要形式。相反,蒂斯黛尔偏向于大量使用客观性意象和直抒胸臆,那些以英语为母语的人尚且还能了解蒂斯黛尔诗中的诗意,而以汉语为母语的我们阅读译本很难体会到原来的形式中带有的诗意。

那么为什么在英语世界中,她依然会被一些人忽略?这就是刚才讲到的范式的改变。庞德和艾略特发起的这一场诗歌革命其实就是一场范式革命,以自由体和格律体为分界线,两者之间差距非常大,即要解答靠什么支撑诗意的问题。这导致了现在很多英语读者已经习惯了阅读大量的主观性意象,同时也了解过去的格律诗。但是蒂斯黛尔是一位被赋予了一定现代主义色彩的传统诗人,读者像要求那些现代主义诗人一样去要求她时就会感到不满足,我认为这是第一个原因。

第二个原因是她的写作题材中的爱情包含着一种献祭的冲动。她在《在联合广场》这首诗中描写了一场单相思,她知道对方并不爱自己,却依然愿意藏着这个秘密守在他身边。她还有一种乌托邦式的冲动,比如在《我要活到终老》中她表达了“时至今日我还是不知道哪条路是最好的路,/有时我会羡慕那些早逝者走过的路”,但是即便如此“我”还是要活到终老;明知道可能是一条死路,却依然抱有幻想。在21世纪的中国或美国,大家关心的更多是暂时性的问题,是如何活好今天的问题。很多人已经不需要对爱情的洞察力了,认为乌托邦不可能实现,我们需要的是重新审视爱情,所以蒂斯黛尔的爱情诗在这样一个时代必然会被很多人忽略。今天我们越来越推崇顾城、多多和北岛,而推崇像舒婷那样写爱情诗的越来越少也与此有关。20世纪可能就是现代主义诗歌的一条分界线,20世纪历史的复杂性导致了乌托邦思想的破灭,这影响了我们生活的各个方面。

蒂斯黛尔的技巧和使用意象的准确性,至少在她的时代和英文世界中依然可以长存。可能一段时间后抒情又会成为大家关注的焦点,再过一段时间抒情又会被打压。就像陶渊明的时代大家都愿意谈玄学,写游仙诗和哲学诗,但其后抒情诗又开始复兴。所以如何在汉语的范围中让更多的人去关注蒂斯黛尔,是现在一个比较重要的问题。

陈义海:我想谈两点。首先,文学史上的诗人从某种角度上可以分为两类,一类是属于学者的诗人,一类是属于读者的诗人。有的作家是学术界研究绕不开的,比如研究英诗的人书架上一定要有艾略特和庞德的作品。这和读者是不是真正阅读他、消费他的书是不一样的。蒂斯黛尔这类诗人则更多地和读者交流。在她生命的最后几年,蒂斯黛尔一项重要的工作就是写信与回信,这占据了她生命当中的很多时间,她是属于读者的诗人。其二,蒂斯黛尔还是有创新的地方。有学者将蒂斯黛尔称作“一个安静的革新者”,这个词用得很有分寸,与庞德这样激进的革命者区别开来。

许金晶:想请各位老师谈谈,在蒂斯黛尔的爱情诗中我们能读到什么?是她个人生命史中的坎坷爱情之路,还是当时理性的爱情观念,抑或是当时知识女性的文化与身份认同呢?

陈义海:谈蒂斯黛尔的爱情诗,要与她的出身联系起来。她是一个中产阶级家庭“迟到的孩子”,她的家庭给予了她很多溺爱,导致她生活在一个封闭的环境中,缺少与异性的交流。因此她早期的爱情诗多数是幻想,是单相思。后来她真正有机会离开她出生的小城,去到纽约和其他国家的大都市,真正可以自由恋爱与结婚的时候,却发现获得爱情并没有想象中那么难。大概她最大的困难是她爱的人不爱她,而爱她的人她却又不爱。有两个诗人都是她最爱的人,但一个都没有与她结婚,她最终与一个鞋匠商人结婚了,因为与她结婚的人必须要承担得起她经常住宾馆的需求。行吟诗人林赛虽然浪漫,却不能够为她提供经济保障。这种爱情的困扰,单相思的爱而不得在她的诗中得到表现,最后成为失去爱情的痛苦,所以这本诗集的后半部分更多是一些生动优美的哀歌。

黄梵:蒂斯黛尔一方面追求古典式的永恒的爱情,另一方面又带着现代人对于世俗生活的审视,两者必须相互搭配,这是一个非常典型的现代与古典交织的时代所特有的。我们在她的诗歌中能看到这个矛盾。比如《春夜》中她写道:“哦,美,难道拥有了你还不称心?/我为什么还要苦苦追求爱情?”因为有了这种矛盾的心理,所以她的一生是忧伤的。

为什么很多读者愿意去读忧伤的诗?这是因为我们在生活中通常通过旁观他人的忧伤,以丰富我们的感情。就像王小波所说,你的痛苦只能成为别人创作的灵感,而别人的痛苦会成为你创作的灵感。读一本忧伤的诗集多么安全,自己不用忧伤,却能体会忧伤的所有感情层次,让诗人替我们忧伤,帮我们痛苦,而我们只需要读他们的作品,就可以安全地感受一切。

孙红卫:我还想分享一下诗体形式与她的爱情观之间的关系。蒂斯黛尔的诗歌形式严谨,带给人一种平衡感、精致感和雕琢感,这恰恰反映了她近乎完美主义的爱情观。她在使用音律的时候也是非常的精巧的,用了其他一些同代诗人不常使用的声音技术层面的东西。

比如押头韵,这本书中的一首诗叫《来吧》,其中第一诗节中“pale”“petal”“pearly”和“pursed”都是押头韵;第二个诗节中“frail”和“flying”是押头韵,“gray”和“grass”又是押头韵。一句诗里前后有几组头韵,实现了一种平衡对称的稳定感,这可能就是她潜意识里向往的那种感情世界的稳定与平衡。这样的例子非常多,并且我们会发现,其中爆破音的头韵很多,包括“p”和同样在诗集中出现的“blow”和“bright”的“b”。爆破音的头韵在英诗中作为一种有力的声音效果,通常可以表达情绪的爆发。再者,她的诗歌中还大量出现了“s”头韵,“s”的头韵具有轻柔、平缓和抚慰治愈的效果,这反映了她爱情观中具有张力的两面,既想表达对具有破坏性的激情的向往,又需要微风拂面般的抚慰,结合她经过精心雕琢设计的诗体形式,就会产生特别好的效果。她的同时代的诗人希尔达·杜丽特尔的爱情诗里有非常强烈的独立女性意识,强悍到男性在读她的诗的时候甚至会感到压迫感,但是我们在读蒂斯黛尔的诗时,反而能有一种相对容易接受的、传统的感觉。

诗作朗诵与分享

许金晶:感谢老师们刚才生动的讲解,诠释了我们这次带有学术性质的沙龙对谈。沙龙这种形式源自于西方十七八世纪的知识分子聚会,最早的沙龙与今天不同,是由朗诵和朗读组成的,所以接下来的一个环节我们邀请到了万象书坊的店长臻子,与几位老师分别谈一谈自己最喜欢蒂斯黛尔的哪一首诗,以及为什么喜欢这首诗,最后将这首诗完整地朗诵一遍。这一环节也非常欢迎各位书友参与。

臻子朗诵篇目:《晨曲》

陈义海:我选了一首比较有名的《忘掉它》,也是我们这本诗集名字的来源。我在一篇文章中写过,闻一多承认他的诗作《忘掉她》也是受到了蒂斯黛尔这首诗的影响。

陈义海朗诵篇目:《忘掉它》

黄梵:这首诗讲述了一个悖论:我作为一个生命是具有短暂性的,而世界却亘古不变。它提示了我们人类的渺小,对于这种思想我是特别有共鸣的。我们人类很容易觉得我能够改变世界,世界因为我而不同;而蒂斯黛尔通过这首《我已经见过春天》,似乎在说最好的时光我已经都见过,依然什么都没有改变,我还是我,但是我的生命在衰老。我觉得好像这就是为我们当下写的一首诗,或许这也是对蒂斯黛尔价值的重新发现。

黄梵朗诵篇目:《我已经见过春天》

孙红卫:这首诗最打动我的是最后一行:“And kissed it,scars and all.”表达了生命虽然给了我很多伤痕,但我还是要拥抱它,包括它带给我的所有的创伤。她提到画眉鸟的歌唱只有三个音节却使她想到了星辰,这种能从特别微观、具象的细节观察联想到星辰这种遥远、庞大的主题,是一个诗人最了不起的地方。有时候我们需要在凡俗的生活中拥有这样的可以从微观直达宏观宇宙的想象力。

孙红卫朗诵篇目:《林中歌声》

许金晶:我选择的是这本诗集的最后一首《飞翔》。尽管这本诗集选择的大部分都是爱情诗,但是对于蒂斯黛尔这样一个视爱情为生命的人来说,她的爱情诗不只是简单的爱情诗,也寄托了她个人的生命印记和生死观念。我自己曾经写过一首民谣,是根据陶渊明的三首关于生死的古诗改编而成,因此我对于这一主题会特别关注。这首《飞翔》出版于1926年,虽然开篇讲的是比翼连枝的爱情,但是后面却讲述了关于生死无常和宿命感对爱情的摧残,这一点特别触动我。

许金晶朗诵篇目:《飞翔》

书友一:我之所以选择这首诗,首先是我觉得译作比较完美地翻译出了原诗的韵律与感情,其次蒂斯黛尔在这首诗中运用的意象和我们往常见到的意象有着不一样的感觉。黄昏时的钟声本应代表着生命的终结和绝望;而星星通常情况下代表着明亮。但这首诗里的星星却让她感到浑身冰凉,发出像钢针似的光芒,钟声在这首诗中也不再是绝望,而是舒缓。我宁愿相信她在生命的最后一刻是以这样一种安详而平静的方式离去的,虽然她的死亡对我们来说是一种绝望,但是我希望用这首诗对她生命的终结做出祝福。

书友一朗诵篇目:《钟声》

书友二:这首诗让我感觉诗人心中有一种甜甜的爱,但是这个爱意没有真正抵达到对方的心中,也没有得到回应。既有深沉的爱,但也有一点惋惜。

书友二朗诵篇目:《但没有降临我》

互动交流

周青丰:在当下这个时空当中,尤其是在全球发生巨大变迁之时,阅读蒂斯黛尔的诗对我们每一个个体来讲,可以带给我们什么样的启示?

陈义海:人类到了这样一个特殊的阶段,每个人的心情有时会很不平静。这个时代,阅读可能不在于向别人显示我读了什么,而是在别人不知道的时候享受阅读并感受到一种自我性。如今我们追求的是一种个性化的阅读,而不只是按照文学史和批评家们的指引去阅读。我选择蒂斯黛尔阅读并作了翻译,这些年在我非常艰难的时候,夜深人静的时候,我都能从她的身上获得一种慰藉;她的诗所带有的情调可以疗治我们内心深处的某种伤痛。当我们用诵读而非分析的方式去阅读,蒂斯黛尔可以是一剂良药,使我们感受她既有现代性,又有维多利亚风格的诗歌语境。

黄梵:我觉得可能有两个价值。其一,我们每个人的阅读都是一部个人进化史,蒂斯黛尔的爱情诗歌给予的爱的教育非常重要,每一代青年人都需要且永远不会过时。她自身拥有的矛盾会对我们理解现代环境下的爱情提供支持和帮助。其二,我们这个时代经历过相对主义的泛滥,一度认为生活中好像所有东西都是相对的,但是我们内心肯定还是希望有一些绝对的东西存在,试图去肯定一些价值。蒂斯黛尔在她的诗中坚持了某些传统的价值,这对我们也是一个提示。比如,我们是否在情感方面已经走过头了?我们不相信一切绝对的情感,只相信相对的情感是不是足以让我们有活下去的力量?

孙红卫:我在给学生上诗歌课的时候经常会讲的两点,一个是诗歌的背景和体制,另一个是诗歌的文学之用。首先,诗歌有它自己特殊的体制,每一首诗都是一个“短小浓缩”的存在,读者可以就一个声音、意象反复思考琢磨,这是大部头的作品无法实现的效果。我记得有一次读到莫砺锋先生的一篇文章,他说他在上山下乡的时候,每次出门就背一首杜诗,在干活的时候反复沉吟,杜甫可以说是他当时的精神食粮。其二是文学之用。蒂斯黛尔提供了一种特别强大的治愈性,她对于世界自然万物种种细致的观察与描述,其中体现的情绪、想象和思想的微妙感,以及带给我们语言、想象力和思想上种种启示,都是现在这个世界所缺少的。我甚至认为小说的时代离我们越来越远,作为一个文学阅读者、研究者和教学者,我的时间破碎到自己都觉得很难坐下来阅读一本新出版的长篇小说,而在读诗的时候,我却可以很快进入到一个新的世界。我认为诗歌的体制有这种优势,蒂斯黛尔作品本身的亲和力也增强了这种优势。

许金晶:我稍微补充一下,我在《开山大师兄——新中国第一批文科博士访谈录》这本书中所写的第一位被访者就是莫砺锋老师,那一段经历莫老师在访谈中也提到过。他说他相信当时非正常的秩序不可能一直持续下去,于是就在下放农村的日子里坚持读诗,在恢复高考之后成为了第一批大学生和研究生。坚持阅读可能使你在未来成为从前想象不到的更好的人,丰富对世界的感知,让自己的生命世界变得更加色彩斑斓。

书友三:我觉得这本书中写的就是当代二三十岁的女性,她在诗中书写的困惑就是我们今天的困惑。我想请问各位老师怎么看待当下二三十岁女性的困惑?各位一定非常欣赏蒂斯黛尔,那么这样一位女诗人会对各位老师产生女性的吸引力吗?

陈义海:蒂斯黛尔与今天的女性有相似也有不相似之处。她养尊处优的生活使得她在疗养院和宾馆度过的时间不少于在家里度过的时间,因此她对人生痛苦的感知不是普通女性所拥有的,但她又和普通女性一样有着对爱情的患得患失。就我本人而言,我对这样的女性虽有一种心理距离感,但这并不妨碍我对她的遭遇和情感的共情与欣赏,那一定是我们人类共有的情感。因此作为一个读者、译者和研究者,我会对我的研究对象分层次去认识。

黄梵:因为蒂斯黛尔通过她的诗歌把自己的内心揭示出来,而现在的各位女生没有这个机会来揭示自己的内心,带着想象就容易将现代女性简单化。其实我们的内心都并非那么简单,如果能得到很好的揭示,我们每个人都是蒂斯黛尔。我们在恋爱乃至成家之后要花很多时间与对方磨合,就是因为对方比我们想象得要复杂,而蒂斯黛尔则是用文本将她的自我固定下来由我们去观察。而对方是否能够成为我们的爱慕对象,只能依靠缘分而非假设。

孙红卫:我们四个男性来谈论和理解女性诗人的心理和情感,是不是一种“政治不正确”?是不是无形中用一种近似男权的东西规范和误解她呢?庞德在那个时期翻译了班婕妤那首作为中国古代弃妇诗开篇之作的《团扇诗》,20世纪还有一些汉学家比如亚瑟·威利、翟里斯和王红公,他们都把这一首诗译成英文。大概无论是东西方文化,还是在哪个世纪,这位两千多年前的女性表达的被遗弃的哀伤是人类共通的。所以我觉得由我们四个男性去谈论蒂斯黛尔的诗作也没有太大的问题。我想到前几年读到的一位爱尔兰男诗人将班婕妤这首诗以第一人称重写,并且将性别进行了调转,将它想象成一个男性被女性抛弃的故事。所以我想在这个时代无论是女性意识还是平权意识,可能不会有太多的区隔阻止我们跨越性别的屏障去理解她们的诗。

我们现在去了解蒂斯黛尔就好比我们远距离接触到了一位女性,通过各种方式进行文字交流,但这种接触远不如在现实中见面、爬山,或是共同经历一些事情来得更加具体。所以我认为我们可以欣赏诗中的情绪,但如果要以文学主导我们的爱情观的话,还需要增加一些现实主义的考量在里面。

许金晶:我也想补充两句。婚姻或是稳定的恋情需要两人细水长流的相处,这基于现实中的气场交融。通过文字产生的交流大多是带有光环和可以制造的人设的,而能否产生真正的情感碰撞则依赖于现实中的互动。我们单单凭借这本书中蒂斯黛尔的诗歌文本,是不足以断定在现实中我们能不能成为好友乃至恋人的关系,以及这段关系能维持多久,都具有偶然性和复杂的现实因素。

陈义海:其实蒂斯黛尔的第一个男友就是笔友,他们通信将近三年,但在纽约见面的第一个五分钟,两人就表明了他们之间不可能了。爱情就是这样一个有趣又神奇的东西。

沙龙最后,许金晶对本场沙龙做出总结:今天我们讨论的这本蒂斯黛尔的诗集《忘掉它像忘掉一朵花》的出版,得益于微言传媒青丰学长的慧眼识珠,以及义海老师三十余年来对蒂斯黛尔的关注、翻译、挖掘与传播。这样一位即便在如今的美国知名度都不高的诗人的作品,今天能够在南京万象书坊与各位读者和书友相遇是难得的缘分。如果通过大家的传播,这位诗人的作品能够抵达更多的读者身边,也许就是我们这场沙龙最大的意义。

在网络时代,尽管我们今天聚集了这么多书友和读者,但当每个人回到各自的社区和组织,可能也是一个相对小众化的存在。但我们仍然相信,再小众的作品通过每个个体传播,都能产生巨大的蝴蝶效应。

THE END

文化名人纪念演讲

梁漱溟先生逝世三十周年纪念讲座 |梁漱溟文化思想 |叶圣陶孙女回忆叶氏文脉 |柳诒徵先生纪念讲座 |陈寅恪先生诞辰一百三十周年纪念讲座 |陈作霖先生逝世一百周年纪念讲座 |作家张爱玲诞辰一百周年纪念讲座 |林散之、高二适先生纪念讲座 |钱穆先生逝世三十周年纪念讲座 |阮玲玉诞辰一百一十周年纪念讲座 |上官云珠、周璇诞辰一百周年纪念讲座 |谭延闿逝世九十周年讲座 | 孙中山先生逝世九十五周年纪念论坛 |王阳明逝世四百九十周年纪念论坛 |

文化名家系列讲座

莫砺锋:开山大师兄 |周文重:国际关系新格局 |周晓虹:口述历史与生命历程 |周晓虹:费孝通江村调查与社会科学中国化 |周晓虹对话钱锁桥 |周晓虹、张新木、刘成富、蓝江对谈:消费社会的秘密 |群学君对话舒国治 | 群学君对话叶兆言 | 黄德海、李宏伟、王晴飞、王苏辛、黄孝阳五作家对话 |孙中兴:什么是理想的爱情 |杜春媚对话郭海平 |程章灿:作为诗人与文学史家的胡小石 |谷岳:我的行走之旅 |黄盈盈:中国人的性、爱、情 | 金光亿:人类学与文化遗产 | 周志文:人间的孔子 | 严晓星:漫谈金庸 | 周琦:越南法式风情建筑 | 魏定熙:北京大学与现代中国 | 胡翼青:大数据与人类未来 | 生命科学与人类健康系列高峰论坛 | 毕淑敏读者见面会 | 徐新对话刘成 | 谢宇教授系列演讲 | 王思明:茶叶—中国与世界 | 祁智对话苏芃:关于写作 |甘满堂:闽台庙会中的傩舞阵头 | 张静:研究思维的逻辑 | 翟学伟:差序格局——贡献、局限与新发展 | 应星:社会学想象力与历史研究 |吴愈晓:为什么教育竞争愈演愈烈? | 李仁渊:《晚清新媒体与知识人》 |叶檀读者见面会 |冯亦同:金陵之美的五个元素 |华生、王学勤、周晓虹、徐康宁、樊和平对话 |

城市文化与人文美学

东方人文美学深度研修班(第一期) |东方人文美学深度研修班(第二期) | 大唐风物,侘寂之美:日本美术馆与博物馆之旅(第一期) |大唐国宝、千年风物:日本美术馆与博物馆之旅(第二期) |当颜真卿遇上宫崎骏:日本美术馆与博物馆之旅(第三期) |史上最大正仓院与法隆寺宝物展:日本美术馆与博物馆之旅 | 梦回大唐艺术珍品观展会 | 四姝昆曲雅集: 罗拉拉、单雯、孙芸、陈薇亦 |昱德堂藏扬州八怪精品展 | 《南京城市史》系列人文行走活动 |《格致南京》系列文化活动 | 文心雅韵:中国传统人文美学系列讲演 | “文学写作与美好城市”高峰论坛 | 仰之弥高:二十世纪中国画大家展 | 首届微城市文化论坛 | 南京城市文化深度行走(第一期:南京运渎) | 南京城市文化深度行走(第二期:明孝陵) | 南京城市文化深度行走(第三期:文旅融合) |南京城市文化深度行走(第四期:城南旧事) |南京城市文化深度行走(第五期:灵谷深松) | 南京城市文化深度行走(第六期:清凉山到石头城) | 南京城市文化深度行走(第七期:从白马公园到明孝陵) | 南京城市文化深度行走(第八期:从玄武门到台城) | 南京城市文化深度行走(第九期:从金粟庵到大报恩寺) |南京城市文化深度行走(第十期:从夫子庙到科举博物馆) | 南京城市文化深度行走(第十一期:从五马渡到达摩洞) | 南京城市文化深度行走(第十二期:从狮子山到扬子饭店) |南京城市文化深度行走(第十三期:从南朝石刻到栖霞寺) |南京城市文化深度行走(第十四期:牛年探春牛首山) | 南京城市文化深度行走(第十五期:中山陵经典纪念建筑) | 从南京到世界:第一届微城市论坛 |园林版昆曲舞蹈剧场《镜花缘记》 | 秋栖霞文学日系列活动 |

社会科学研修班与专题课程

社会心理学暑期班(2016) | 社会心理学暑期班(2017) | 社会心理学暑期班(2018) |社会科学经典理论与前沿方法暑期班(2019) |口述历史与集体记忆研修班(2020) |中国研究:历史观照与社会学想象力学术研讨会 |中国社会学:从本土化尝试到主体性建构——纪念中国社会学重建40周年学术研讨会 |第一届长三角社会学论坛 (2018) |第二届长三角社会学论坛(2019) |长三角论坛2019新春学术雅集 | 第三届长三角社会学论坛(2020) |

新书分享会 | 经典品读会

《金陵刻经处》 | 《 生活的逻辑: 城市日常世界中的民国知识人(1927-1937) 》 |《谢辰生口述》 |《袍哥》 | 《年羹尧之死》 | 《朵云封事》 |《两性》 |《放下心中的尺子——庄子哲学50讲》 |《东课楼经变》 |《旧影新说明孝陵》 |《光与真的旅途》 |《悲伤的力量》 |《永远无法返乡的人》 | 《书事》 |《情感教育》 |《百年孤独》 |《面具与乌托邦》 | 《传奇中的大唐》 | 《理解媒介》 |《单向度的人》 |《陪京首善》 |《美国大城市的死与生》 |《诗经》 |《霓虹灯外》 |《植物塑造的人类史》 |《茶馆:成都的公共生活和微观世界》 | 《拉扯大的孩子》 |《子夜》 |《读书的料及其文化生产》 |《骆驼祥子》 |《朱雀》 |《死水微澜》 |《通往父亲之路》 |《南京城市史》(新版) | 《被困的治理》 |《双面人》 | 《大名道中》 |《笺事:花笺信札及其他》 | 《九王夺嫡》 |《乡土中国》 |《白鹿原》 |《冯至文存》 |《在城望乡》 |《海阔天空》 |《遗产的旅行》 | 《城堡》 |《被遗忘的一代:第四代导演影像录》 |《了不起的盖茨比》 |《南京城市现代化路径研究》 |《湖中之云》 |《社会变革的棱镜》

责任编辑:

相关知识

打捞夜空中曾经璀璨之星 | 莎拉·蒂斯黛尔逝世90周年

对谈沙龙 | 莎拉·蒂斯黛尔:《忘掉它像忘掉一朵花》

著名演员柯尔斯蒂·艾利癌症病逝,享年71岁

苹果CEO蒂姆・库克上周五逛夜店,还上DJ台亲自操控烟雾效果

哈卷传新绯闻 与维密天使坎迪斯越走越近

34岁阿黛尔告白黑人男友,肯定会嫁还要生很多娃,太着迷了惹担忧

莎拉·保罗森主演惊悚片《尘暴》 再度携手探照灯

恭喜詹姆斯小弟,阿黛尔愿意为他生娃,感情持续升温,确实不简单

夜空中最亮的星原唱 夜空中最亮的星完整歌词

再引进三人,加尔蒂提要求,巴黎将满足国米要求,7000万欧元买人

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44666

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20127

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527