华人德赵华新治砚:文人与匠人的完美结合

原标题:华人德赵华新治砚:文人与匠人的完美结合

华人德/赵华新师徒治砚合展正在苏州城建博物馆展出,连展两个月。未见砚雕,先识华新。雨夜走进赵华新工作室,震惊于一室各式特别的砚雕。“我18岁开始学手艺,阅历比较丰富,悟性还可以。”华新说起自己的砚雕生涯,一脸的自信和倔强;而说起自己的师父华人德先生,则又一脸的崇拜——“师父强调原创,只要是借鉴的,一概Pass掉,不拿出去展览”。

华人德赵华新师徒

精工细作

敢于挑战陈端友的极致写实

“这是我做的一套青铜器的西周的卣,每方都是自己设计的,一开始是设计的六方,对应端砚里的六大名坑;卣是以前青铜重器,盛酒用的,我参照博物馆的原件,再把它刻上去。这些铭文是从诗经来的。”华新向我们介绍他的得意之作。

“这一方,借鉴了顾二娘的砚,华老师就把它pass掉了,我们强调原创,借鉴的就不拿出去展览了。材质是本地的㠛村石。石头看着像泥巴,层层过滤,所以特别细腻。”华新说,做砚在苏州有两个高峰,一个是明末清初的顾二娘,另一个是陈端友,写实风格。“虽然陈端友是无法逾越的高峰,很多人认为只能绕道而行,但我还是勇于挑战他的让人崩溃的砚台,虽然只学了六成,”他给我们展示他学的陈端友的作品,“很俗,出土的钱币,层层叠叠堆砌”,他自嘲,却看得我们很惊讶:繁复的写实刻画得精准扎实,很多碎钱币,细节处理得极到位。问他刻了多久,回答是“一年多”,他享受这种挑战的乐趣,“陈端友的砚台,每一条裂缝都是深入骨髓,就像你得了骨癌一样,无法颠覆”。

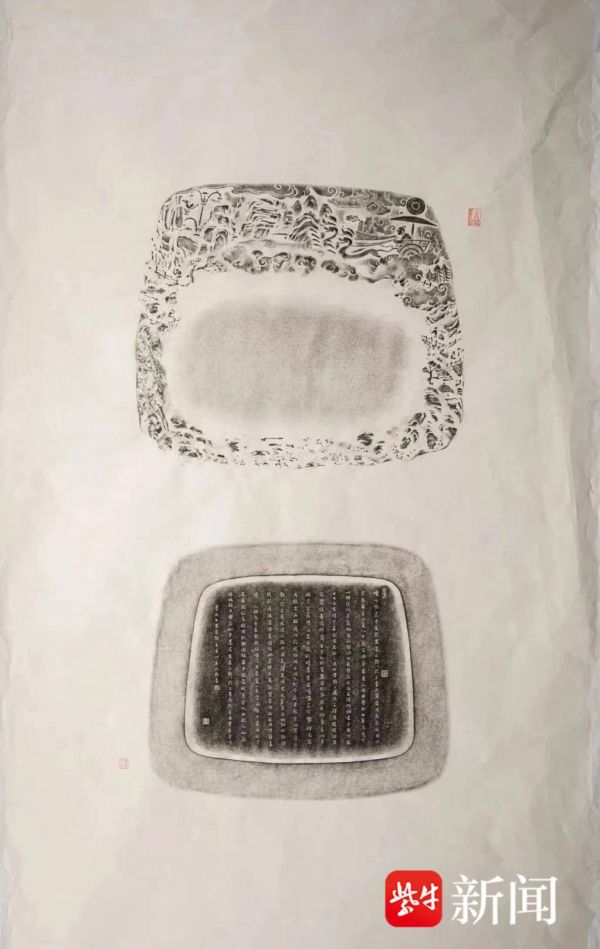

蜀道难砚

蜀道难拓片

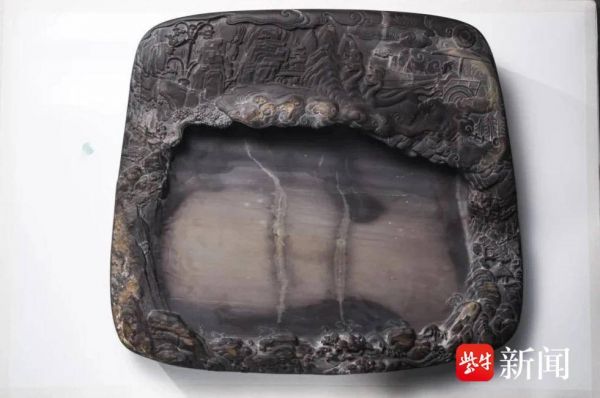

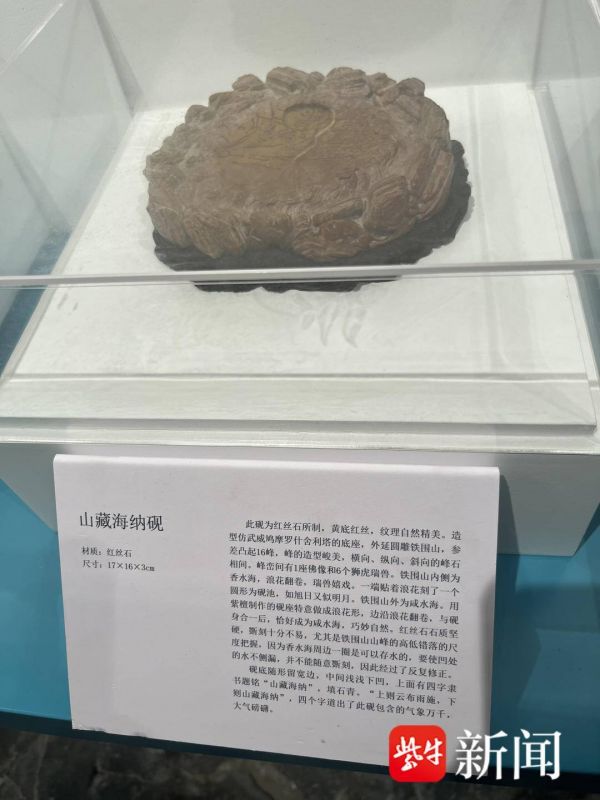

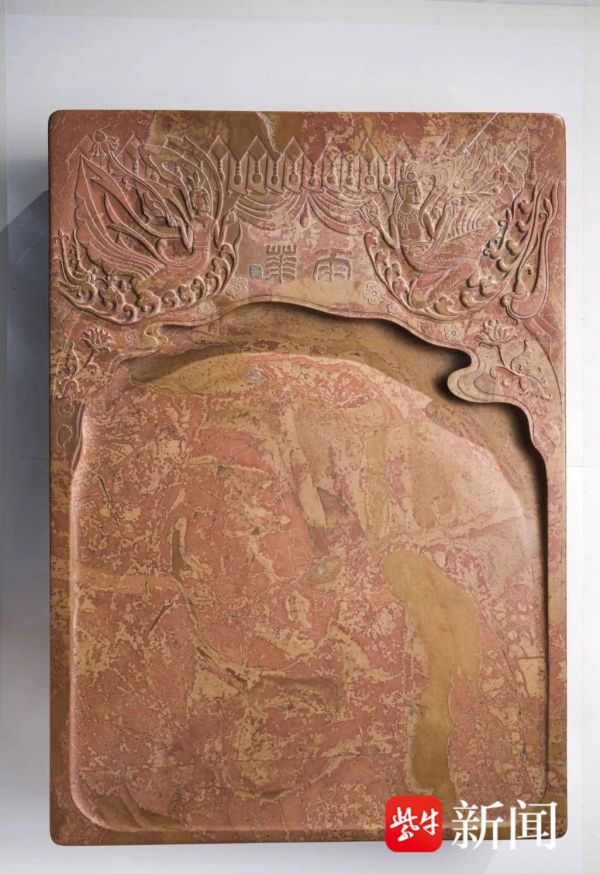

山藏海纳砚

他又展示另一方挑战陈端友的唐神镜,“红石头结晶是颗粒的,稍微有根线崩掉,就完了,”他在这上面刻出了密集的线条,纹饰刻得非常细,“像刻玉一样刻回形纹。”

18岁入行,有一阵子谋生困难,他帮哥哥开羊肉店,边开店边雕刻。后来做核雕,很成功,“有一阵经常加班凌晨一两点,一天能赚一两千”。到了37岁,机雕开始出现,“我发现不对,不能再弄了,机雕的橄榄核都在卖几万,我看不惯。”虽然已经在核雕界打出了赫赫有名的“三藏”大名,但他义无反顾,“把这些全部扔掉,重新开始”。他开始圆小时候的梦,开始挑战陈端友。手艺越来越出神入化。现场记者见小件的砚雕,把玩之下爱不释手:比如松树砚,松针细致入微,像出自齐白石笔下,小巧可爱;荷叶砚,细腻温润,很嫩,水汪汪的感觉,线条赏心悦目,拿在手中很有玩头。

古雅天然

拜师华人德走“艺人和文人结合之路”

作为“苏州杰出人才”、四获兰亭大奖的书法大家,华人德的眼界无疑很高,却看上了赵华新的手艺:“我与赵华新相识已有十年,见其所刻文房杂件多有灵气,问其是否会刻砚,答曰:能。少年时随其叔父学艺,后曾为同行捉刀多年。我觉得他是可造之材,提出刻一批砚台,二人合作,他表示愿意,并拜我为师。与之约:我先视石命题,你按式样斲刻,以后你也可以自己创新,经我品评认可,不合意者或弃之、或修改,合意者由我题写砚铭,再配置盒盖后方算完成。”

这便有了在苏州城建博物馆的华人德/赵华新师徒治砚合展。现场所展出的作品,都是近八到九年间两人陆续创作的。展览规模不大,每一方砚雕却都很有现代审美感。几乎每一件砚雕上,都有华人德的自题诗。“所有展出砚台都为创作而成,凡有参照借鉴于古代器物、图纹者,作品说明牌中皆写明出处。所有展品的造型、花纹、铭文、印章皆用手工刊刻,完全保持传统的手工艺术品制作。有些象生动植物皮壳,往往用特殊的刀法表现其真实感,这些地方就不再打磨,为免效果模糊,这也是作者的苦心孤诣之处。”前言里,华老如此表述。

作为匠人,赵华新也惊喜发现,每一件作品经由华老的指点之后,变得别有洞天。比如书山有路砚,“看似是山,实际是书,中间隐隐一座小桥,这就是文人参与的重要性了,似像非像,很生动,”又如荷叶状的砚,“文人赋予它更多的想象空间。”又见一方古砚,很有“春江水暖鸭先知”的感觉,岂料“老爷子却不肯题诗了,因为这方是仿的。”

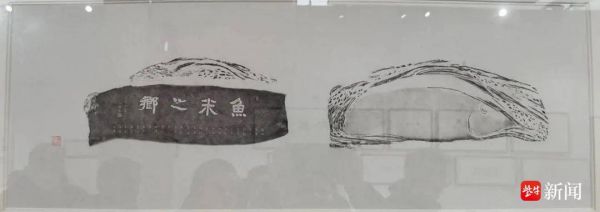

鱼米之乡砚

鱼米之乡拓片

华老也夸华新的手巧,“你看这鱼米之乡砚,小赵刻了很多稻谷,每粒都刻得很像,很下功夫,里面像条鱼,我就让他刻了一条鳜鱼。有点似是而非。名字就叫鱼米之乡,我们的苏字就是鱼和米加草头嘛。”

不少砚台还蕴着历史人文故事。比如铁石心肠砚,雕的是梅花,讲的是宋代宰相宋璟,铁面无私,却能写风流妩媚的《梅花赋》。比如蕉叶砚,讲怀素的故事。怀素种了芭蕉后在上面练字,“若想写出怀素的禅意来,没有功底是不行的,得把蕉叶写尽才能悟得真谛。”华老说。

雨花砚

灵芝砚

蕉叶砚

从山藏海纳砚、海天浴日砚、一池莲花砚这些砚名上,就可见展览的气象万千了。展名“致广大极精微”,也可以想见两位作者的极致追求。 蜀道难砚的波澜壮阔、雨花砚的华丽烂漫、白端砚的莹洁润美、秋菘砚的家常至味,无不令人神摇心动,有异常唯美的审美感受。

在一方罗汉砚前,华老停住脚步,指着侧面一个低首垂目的罗汉说:“这罗汉就是我的写照!”大家看看罗汉再看看华老:“真的像!”“洞窟千年犹记忆,声闻静坐是前身”,这自题诗也是华老心声吧:虽处红尘,内心却充溢着清净、寂然的学者情怀,仿佛一位得道之士,摒弃了万千世俗杂念。扬子晚报|紫牛新闻记者 冯秋红

校对 陶善工

责任编辑:

相关知识

洗砚池与洗砚法

成武匠人的火与土之歌:4000年黑陶艺术焕发生机

千年澄泥砚,一门三代传

47岁林熙蕾终于出现了,一个将清纯性感完美结合的女神……

以“园林”为主题,这个展览探究古代文人的隐与仕、物与心

半月谈丨千年澄泥砚,一门三代传

没人能治得了郭德纲的嘴:调侃柳岩口才简直一绝……

德华结婚前见老丁那是小绵羊,结婚后把老丁治的服服的

赵正科《白马非马》:传统书法和当代摄影的结合

文人游艺与建安文学的生成

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44662

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20122

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527