对1912年至1949年见于报刊的诗话文献作全面搜集、甄选、编排——从“新诗话”看传统诗学现代化

原标题:对1912年至1949年见于报刊的诗话文献作全面搜集、甄选、编排——从“新诗话”看传统诗学现代化

诗话,是中国古代一种独特的诗学批评文体。其名始于北宋欧阳修《六一诗话》,本是“以资闲谈”,随笔成章,记事存人,摘句评诗,贴合中国诗歌的内在特点。诗话发展至清代,已臻极致,清人诗话约有三四百种。至近代,虽然中国学术体系整体转型,大量系统性较强的诗学专著、论文开始取代传统的批评文体,但诗话并未沉寂消亡,而是别开生面,另起高峰。从数量上看,诗话因短小自由、轻松活泼,适应现代报刊载体,故能借力于报刊之兴盛,遍地开花,民国(1912—1949)诗话数量多达数千种,远超前代;从题材上看,民国诗话兼具雅俗,极大地扩展了诗话的题材;从学术价值上看,民国诗话在清诗话的基础上,对古典诗学批评进行了集大成之总结,且在新旧文学批评融合的形势下产生了许多新的诗学理论;从诗话学的意义上看,在民国时期,诗话的体式出现了很多创新发展,而诗话学也正是从这一时期发轫。

民国诗话具有如此重要的价值,但长期以来却处于湮没不彰的状态。这是因为,中国现代文学史始终将白话新文学作为现代文学的基本体式及主要研究对象,而旧体文学创作及批评向来被看作“死的文学”,不被主流文学史所重视。

近年来,这一情况有所改观。越来越多的学者开始重视民国诗话的丰富矿藏,也有部分诗话开始得到发掘研究。已面世的文献,给我们展现了许多长期被遮蔽的文学现象。例如,民国诗话存在从雅向俗的明显转变。近代以来涌现的报刊诗话,面向的读者群是普通市民阶层,为迎合其消闲娱乐之需,各报刊编辑和撰稿人有意识地将诗话内容娱乐化,乃至于庸俗化,使诗话出现“下沉”的情形。又如,诗话始终与白话新文学同步发展,从同光派、学衡派的旧体诗话对新诗的关注,到旧体诗人林庚白在诗话中赞赏新诗,再到20世纪20年代后出现通篇专论新诗的“新诗话”,诗话始终未在现代最重要的文学进程中缺席。再如,自从外国诗歌传入中国,传统诗话就在对之进行批评。晚清梁启超《饮冰室诗话》以传统诗话“叙本事,论高下”的范式评论了荷马、莎士比亚等诗人,开以诗话评译诗之先河;及至民国,出现了专论译诗的胡怀琛《海天诗话》(上海广益书局,1914),又有吴宓《英文诗话》(《留美学生季报》,1920)、梦飞《东瀛诗话》(《益世报》,1928)、王维克《法兰西诗话》(《小说月报》,1931)、张其春《明治维新诗话》(《文艺先锋》,1945)等踵随其后,本书收录的李定夷《墨隐庐诗话》(《小说新报》,1915),专录日韩汉诗,也是其中一例。这证明,传统的批评体系并非故步自封,而是始终在寻求和西方诗学相结合的可能性。这些发现,都扩大了我们的视野,打破了一些成见,对今人重新理解传统与现代、本土与外来、白话与文言等重大文学命题,有着深切的启发。

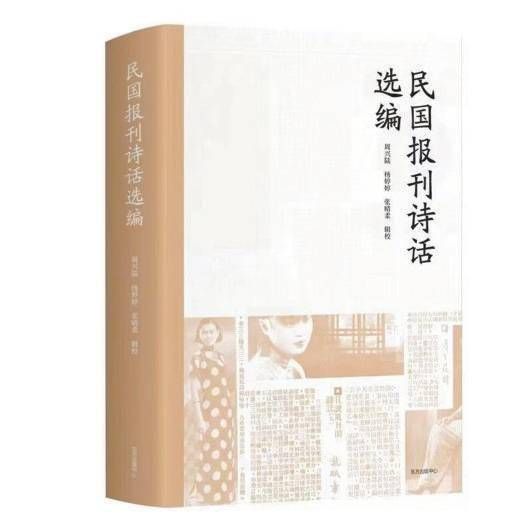

《民国报刊诗话选编》周兴陆 杨婷婷 张晴柔 辑校 东方出版中心

编者积年整理民国诗话,已搜集两千余种文献,有必要编撰一部选集,去芜存菁,选取一些最有代表性的作品展示给读者。

本书在编选上,首先注意时代上的代表性。民国诗话大概可以分为四个阶段:一、民国初年(1912—1917)的诗话,主要是清诗话的延续,一方面是闺秀诗话、地方诗话等清诗话中常见的主题继续发展;另一方面是通俗诗话延续晚清《庄谐诗话》等新题材,开始涌现于诸多消闲报刊。二、新文化运动以后(1918—1927)的诗话,与时俱进,开始出现对白话新诗的批评,甚至出现专门评论新诗的“新诗话”;亦有“新派诗话”欲在新诗与旧诗之间寻求一条中庸之道;而随着20世纪20年代消闲报刊的勃兴,通俗诗话的数量和题材也达到了极盛。三、从北洋政府结束到全面抗战爆发(1928—1937)期间的诗话,显现出新旧文学批评理论的交融,对历代诗学的总结也正在走向高峰;同时,随着时局的紧张,关注时事的诗话开始增加。四、从全面抗战开始到中华人民共和国成立(1938—1949)期间的诗话,积极反映抗战救亡的时代主题,出现了许多抗战诗话、民族诗话。这些时代特征,都能在本书中找到踪迹。

其次,本书既为“选编”,也注重考虑选篇内容的多样性,务求兼容并蓄,博采众家。全书收录民国诗话八十七种,所选诗话的形式,既有以文言写成、摘句评诗的典型传统诗话,亦有以白话文写成、类似诗学论文的新型诗话。诗话作者,有著名学人如游国恩、胡怀琛、萧劳,报人如江家桢、李定夷,亦有在校学生。所选诗话之内容更是力求多样,有些专录某地诗人及掌故,如《诗中之伯》之记台湾诗人,《红琴绿剑楼诗话》之记宜兴诗人;有些专录女性诗歌,如杨芬若《绾春楼诗话》、缃叶《绿葹阁诗话》;滑稽诗话、游戏诗话常是小报拼凑抄袭的重灾区,本书格外注意,选篇各有特色,彼此无重复。还有些诗话的题材甚为创新,如蒋瑞藻《苎萝诗话》,专录诸暨闺秀之诗,是一种颇具地方特色的妇女诗话;雷瑨《沪滨诗话》,主要记清末民初上海寓公之作,真实反映上海租界的生活;《佛教诗话》专门汇集历代诗话中有关佛门的内容;《中秋诗话》《消夏诗话》《迎凉诗话》,以时令为主题,饶有趣味;医师钱缙甫《医家诗话》,专录与医患相关之诗;徐枕亚《鲍家诗话》,专录仙鬼之诗;程瞻庐《闺丑诗话》,则是对闺秀诗话的戏仿。通过这些诗话,读者可一窥民国诗话题材的丰富性、创新性,可看到当年的报刊编辑和撰稿人是如何尽力搜寻材料,使得时事节日、花鸟虫鱼,乃至于衣食日用、百业风俗,无不可入诗话。今日,翻阅这些诗话,就如展开了一幅生动的时代风情画卷。

(原标题:对1912年至1949年见于报刊的诗话文献作全面搜集、甄选、编排—— 从“新诗话”看传统诗学现代化)

来源:北京日报 | 作者 文学博士,上海社会科学院文学研究所助理研究员 张晴柔

流程编辑:U016

责任编辑:

相关知识

对1912年至1949年见于报刊的诗话文献作全面搜集、甄选、编排——从“新诗话”看传统诗学现代化

文献、文学与文明:中国文献文化史研究的新进展

清明诗话

诗话七夕 | 如果“古山西”会说话,爱情该怎么表达?

王培军|钱锺书《谈艺录》中的“伐材事”

巴蜀文献体系再添新编 《巴蜀珍稀目录文献汇刊》正式出版

“致敬1953”:重识传统手工艺的现代化之路

张伯伟:什么是中国文学批评,它的现代价值和意义是什么

传统文论照亮当代文艺实践

现代化究竟要“化”什么?

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49262

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44693

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40861

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36612

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32720

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29744

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25796

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21166

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20144

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19546