54件唐一禾作品“回家”,唐一禾之孙唐骁讲述作品背后的故事

原标题:54件唐一禾作品“回家”,唐一禾之孙唐骁讲述作品背后的故事

极目新闻记者徐颖

通讯员李霞

9月19日—12月3日,“向着光明——唐一禾艺术回顾展”在武汉美术馆(汉口馆)展出,54件作品,有些是在法国创作的,有些是在武汉创作的,有些是在江津创作的,贯穿了一代美术先驱唐一禾先生的艺术足迹。

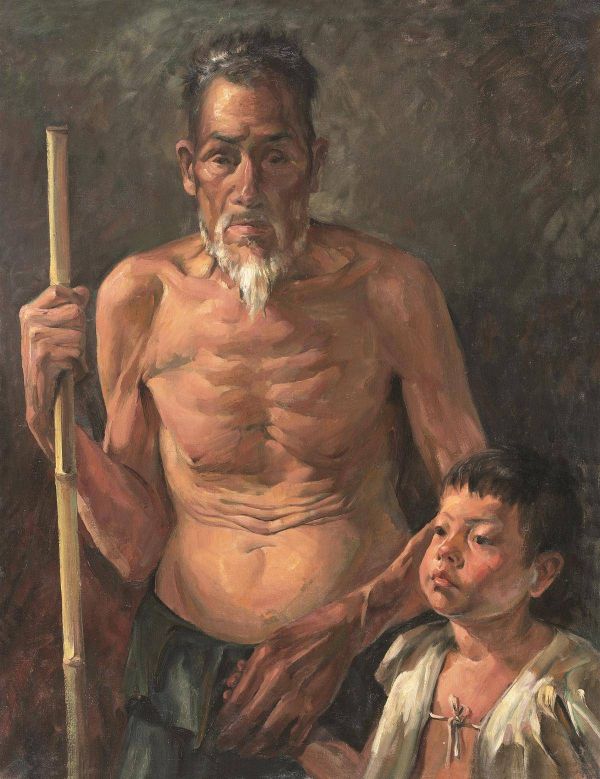

唐一禾始终关注劳苦大众,观众可以从这些作品中看到20世纪上半叶的普通民众的生活图景(比如《码头工人》《婆婆与孙子》),武昌艺专(湖北美术学院前身)在抗战中艰难办学的历程,也可见20世纪初最早一批留学生的求学场景。

《婆婆与孙子》唐一禾作品

极目新闻记者在展厅中看到,素描《缝》中描绘了一位法国女性低头做织补的场景,“唐一禾先生之所以能捕捉到这样的画面,是因为上世纪30年代赴法留学的他,一边打工一边求学,也是靠织补赚钱。祖父的手很巧,他有一个绝活是织补羊毛大衣。”唐一禾之孙、艺术家唐骁说。

《缝》唐一禾作品 1934年

9月21日,极目新闻记者专访了唐一禾之孙唐骁,听他讲述这些作品背后的故事。

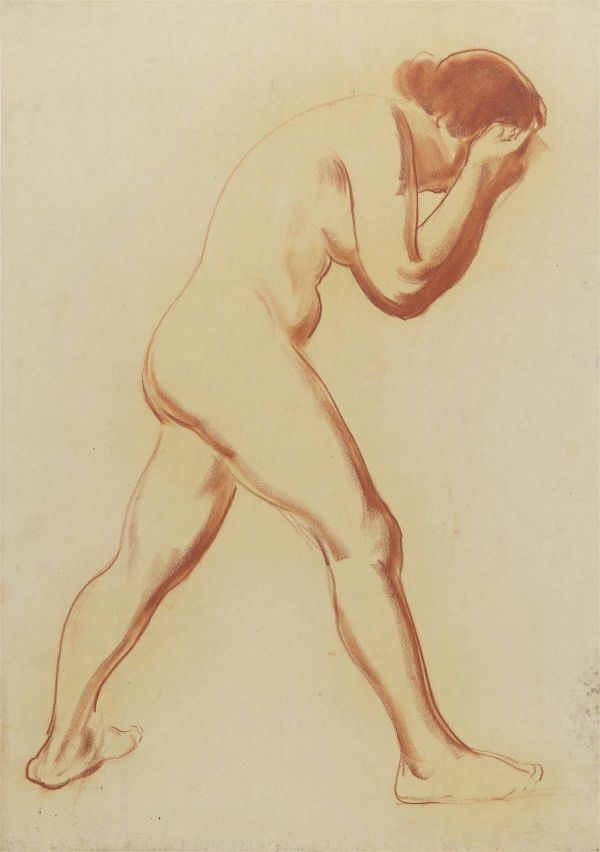

在战火中幸存下来的画具和素描

唐一禾夫人熊明谦,生前分两次将唐一禾几乎全部的作品74件,无偿捐赠给了中国美术馆。观众在本次展览中还可以看到这些素描中保存下来的极其珍贵的一部分,这也是中国美术馆“压箱底”的珍藏——1931年至1934年唐一禾创作的各式各样的人体写生素描。

“向着光明——唐一禾艺术回顾展”中,专门用一个小房间还原了唐一禾先生创作的场景。“里面的画箱、刮刀、画笔、画架等,有些是他从法国留学时带回武汉的。武昌艺专1922年成立西画系,当时有些西画创作工具,武汉还没有。”唐骁说。

唐一禾1931年春赴法国勤工俭学,考入巴黎高等美术专科学校,跟随新古典主义画家劳伦斯学习油画,在法国留学期间就已经展露了他的才华,曾获学院“罗马奖”,作品参加法国春季沙龙展。

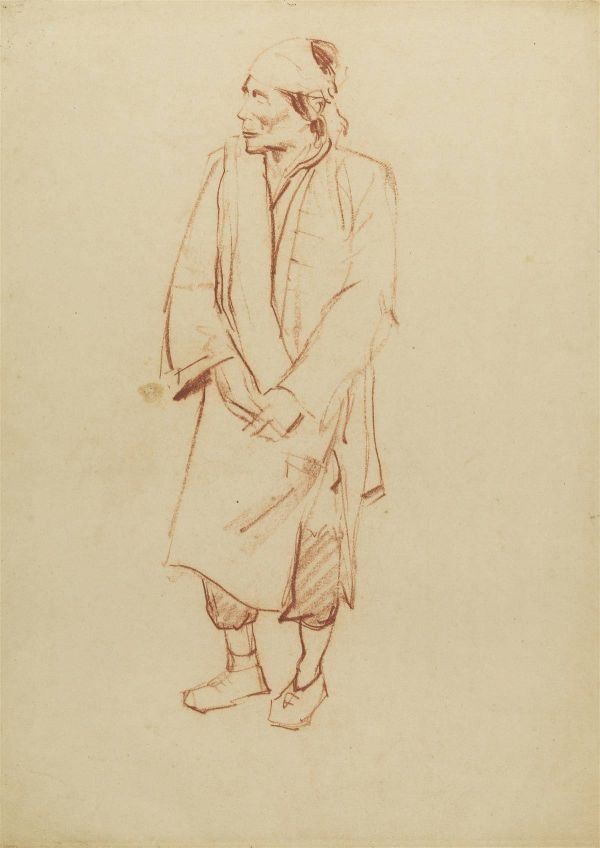

在法国留学的两三年间,唐一禾先生画了3000多张素描作品。唐骁告诉极目新闻记者,1934年,唐一禾先生毕业回国带回武汉600张左右的素描作品。如今留下来的也只是其中极少的一部分,大部分在战火中遗失损毁了。“留下来的这部分,是武昌艺专西迁到江津办学,祖父带走的几十张画,因为他需要把这些画当作教学范本,给学生参考和临摹的作品。”祖父去世后,是祖母熊明谦将它们从江津一站一站搬回武汉的。

武昌艺专的师生在“五十三梯”遥望故乡

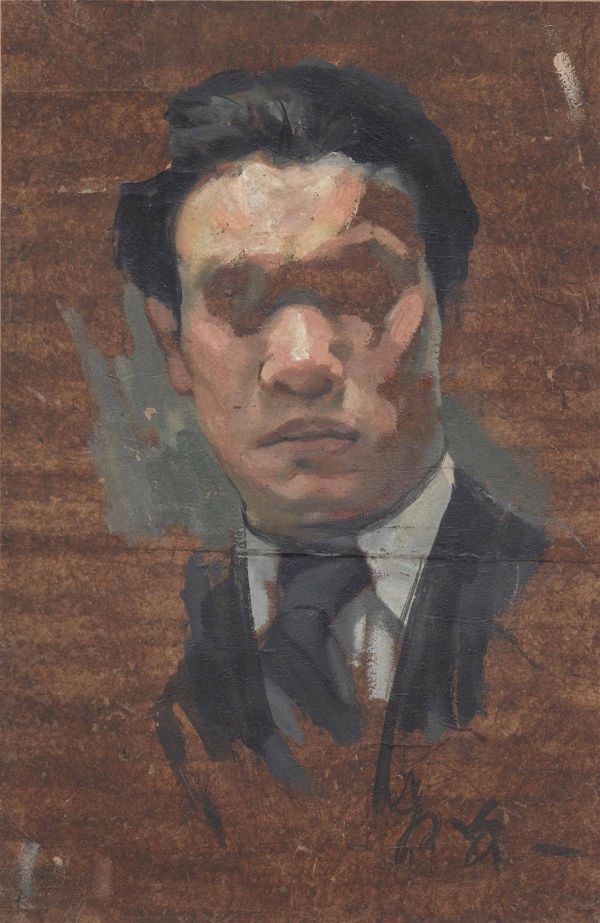

在本次展览中,有唯一的一张《唐一禾自画像》(1941年),观众可以从中窥见一代美术先驱刚毅的面容。唐骁告诉极目新闻记者,这件作品背后也有一个不为人知的故事。

《自画像》唐一禾作品

“唐一禾先生在做其他创作的时候,结束了一天的工作,发现调色盘上还剩下些许颜料,调好的颜料第二天干掉可能就没用了,在当时颜料是非常珍贵的,于是他用刮刀刮了刮,在俗称马粪纸的称不上专业画纸的纸张上,创作的一张自画像,也成为他唯一的一张自画像。”唐骁说。

唐骁指着旁边的几张人像素描说,这是唐一禾给学生画的头像,当时在四川江津(当时为四川江津,现为重庆江津)办学是非常艰苦的,没有模特,同学们互相之间画头像,老师和同学们之间互相画头像,来练习自己的绘画技艺。

极目新闻记者看到展厅中展出了一张《村妇》,唐骁介绍,这描绘的是四川江津当地的农民。只见画面上,一位宁静、朴实的劳动妇女,一手提着自己养的老母鸡,背上背着四川当地非常具有地域特色的被小孩的背篼。背篼上还有少数民族花边的描绘。

其中两张《江津写生》描绘了武昌艺专在江津办学的地点“五十三梯”的风景,极目新闻记者看到,画面上一层层梯田盘旋,山中红土绿树,静谧而沧桑。唐骁指着这两件作品说,“抗战时期,经常有师生站在五十三梯的一个平台之上,向东方遥望,盼望抗战胜利能够回到家乡,因此这个地方也被称为‘望乡台’。”

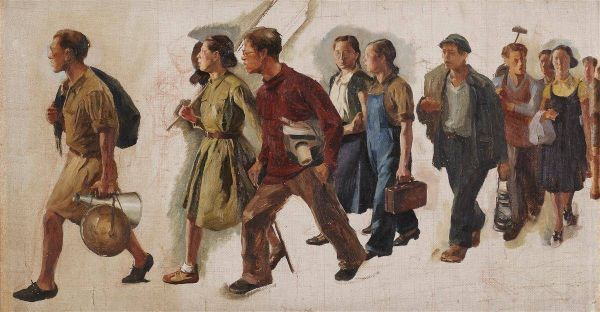

《七七的号角》(1940年)是本次展览中最重要的作品之一。画面描绘了一群青年学生组成抗日宣传队,奔赴城乡进行抗日宣传,这是身在江津的唐一禾用美术作为武器投身抗日的实践。

《七七的号角》唐一禾作品

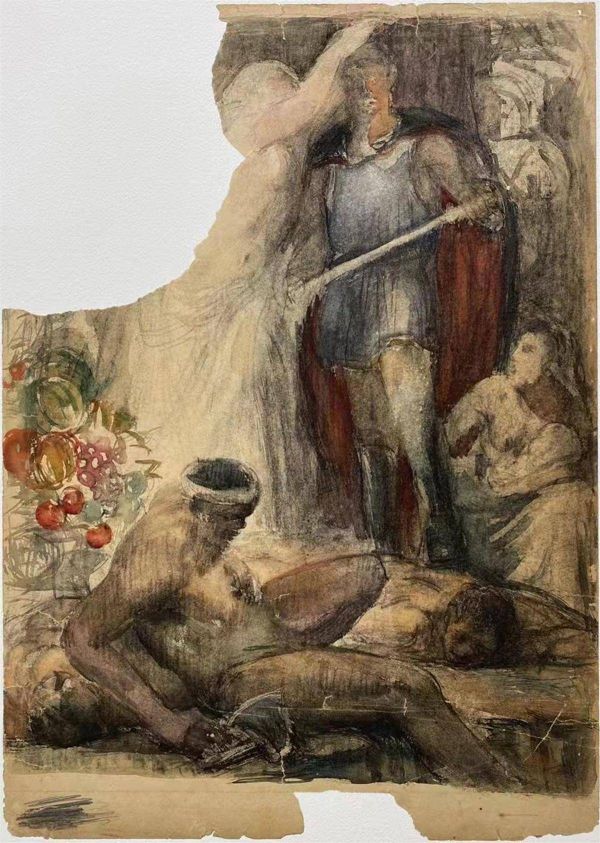

展览中,还有一件水彩画《胜利与和平》的残稿,创作于1942年,十分珍贵。著名艺术家范迪安评价这件作品说“在黎明前的黑暗中就预知和报道了胜利的到来”。作为先生的后人,唐骁说,“我们完全也没有预料到还有这一件作品留下来。拿到武汉美术馆之后,是武汉美术馆陈勇劲馆长亲手装裱起来的,因为纸张已经非常脆弱,需要非常专业的巧手才能把它展示给观众。”

《胜利与和平》残稿 唐一禾作品

唐一禾的素描教学方法,一直传承到了今天

武汉美术馆馆长陈勇劲说,“在展览布展过程中,面对那些原作,都曾经在教科书上和媒体上看到过很多次,但是第一次站在原作面前的时候,这些作品流露出来的东西,已经超出了物理性质的东西,而是一种精神的传承。”唐一禾将从法国学习的西方绘画技法,与中国传统绘画技法相结合,形成了非常具有特色的美术教育方法,影响一直到今天。

谈及祖父唐一禾对自己的影响,唐骁说:“祖父唐一禾去世的时候,父亲还只有4岁,我对祖父的认知,来自于长辈特别是祖母的言传,以及他的作品和画册。”

唐骁曾在湖北美术学院油画系从事多年教学工作,现在在湖北美术学院新创办的实验艺术学院从事教学工作。他介绍,上世纪90年代初,他的老师周向林、桑建新总结归纳了一门课程《双向素描》,其中有一个非常重要的一个单元《直觉素描》,就是从唐一禾先生的素描中派生出来的,不经过后天的经验的修饰,将对绘画对象的瞬间感受,表达在素描纸上。最短时间,30秒完成一张素描作业。2020年,《直觉素描》这门课程入选了教育部一流本科课程(俗称“金课”)。

《人体素描》唐一禾留学法国时的素描作品

唐骁介绍,从武昌艺专到湖北美术学院的素描教学,从唐一禾开始,到刘国枢、刘一层、杨立光、尚扬、唐小禾、周向林、桑建新,一直到自己,一条艺术的血脉,通过素描和速写的方式,一直传承下来。

人物档案:

唐一禾,1905年生于湖北武昌。1931年—1934年赴法国留学。1934年冬毕业回国,任武昌艺专教务主任兼西洋画科主任。1944年,因江轮倾覆不幸罹难,时年39岁。

“到民间去”是唐一禾先生的艺术创作主张。早在1924年于北京美术专科学校读书时,为反对北洋军阀政府屠杀爱国学生,唐一禾就创作了《铁狮子胡同惨案图》,后还参加了“五卅运动”。在抗日战争的动荡生活中,唐一禾在法国留学时的油画作品和回国之后在繁重的教学工作之余创作的油画,如《武汉警备者》《伤兵之友》《胜利与和平》和肖像画作品,以及《还我河山》《正义的战争》等宣传画,历经战乱,虽未能留存(《胜利与和平》后发现残稿),但从仅存的影像资料上就足以窥见唐一禾的艺术风貌。

唐一禾先生留下的《七七的号角》《女游击队员》《祖与孙》等经典之作,表现了对祖国的深切热爱和对劳动人民的同情,不仅渗透着艺术家直面现实,关注人民的艺术主张,更体现了其向着光明、正义勇往直前的信念与精神。

《祖与孙》唐一禾作品

《码头工人之五》唐一禾素描作品

(来源:极目新闻)

责任编辑:

相关知识

唐一菲姚晨 姚晨四字回应唐一菲翻旧账

青史斑斑 | 诗心永恒《唐才子传》讲述的诗人故事

泰洋川禾更名为禾风一漾 旗下艺人有papi酱金晨等

泰洋川禾公司更名为禾风一漾 注册地变更至杭州

唐嫣,肖战,小S,窦骁,姚安娜

唐一菲怀二胎 凌潇肃晒B超照宣布妻子唐一菲怀二胎

唐都医院举行重温经典迎七·一主题活

小结巴唐周被亲一下一定会脸红好久吧

凌潇肃唐一菲 两人相识经过大起底

找回80回后曹雪芹文笔,帮天下人实现“红楼一梦”的著名作家唐国明

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44666

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20127

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527