明清紫禁城里的祭月与赏月

原标题:明清紫禁城里的祭月与赏月

北京晚报·五色土 | 作者 周乾

每年农历八月十五日为我国中秋节,祭月(又称拜月、供月)、赏月是中秋节的重要习俗之一。祭月源于我国古人对月神的崇拜,通过在秋分时节的祭拜方式,祈盼月神降福人间;而赏月为拜月活动的延续,古人通过赏月方式,进一步表达团圆如意的美好愿望。

《周礼》之“春官·籥(yuè)章”载:“中春,昼击土鼓,吹豳诗,以逆暑;中秋,夜迎寒亦如之”。这段话可反映早在先秦时期,古人就有用击土鼓,吹《豳诗》(即《豳风·七月》)祭月的习俗。

中秋赏月的习俗,在唐代开始盛行。南宋朱弁的《曲洧旧闻》载:“中秋玩月不知起何时,考古人赋诗,则始于杜子美……然则玩月盛于中秋,其在开元以后乎?”此处“杜子美”即杜甫,“玩月”即赏月。

明清时期,在紫禁城里亦有丰富的祭月和赏月活动。

赏月前要虔诚祭月

明清时期,无论是民间还是宫廷,均有中秋节夜祭月的习俗。

京城百姓中秋祭月的场景,可见于清代文人让廉撰《京都风俗志》:“至望日(月圆日),于月下设鲜果、月饼,鸡冠花,黄豆枝等物。人家妇女拈香先拜,男子后拜,以妇女为属阴,故祭月以先之,此乃取义之正也。礼毕,家中长幼咸集,盛设瓜果、酒淆,于庭中聚饮,谓之团圆酒”。从这段文字可知,民间祭月过程简单:月下设供桌,女、男主人分别焚香之后,全家在月下聚饮,享食月饼及瓜果。

相比而言,紫禁城里的祭月仪式较为隆重。如溥仪的弟弟溥杰在《清宫习俗见闻录》(刊载于《湖南文史》2001年第1期)中,回忆了溥仪于某年中秋夜,在宫中供月的场景:在月亮东升的时候,在养心殿院内朝东摆放一架木屏风;屏风前摆放一两张八仙桌,屏风两侧挂鸡冠花、毛豆枝、鲜藕等物;桌上供有一个七八斤重的大月饼,上印“广寒宫前玉兔捣药”图案;月饼前有糕点、水果等供品;供品前为香炉和红蜡烛。祭月仪式有赞礼官引导:首先南府的太监念祭月表文,且使用了京剧念白的声调;随后溥仪派总管太监替他烧香行礼;接下来是焚表文环节,由行礼者从桌上取下,恭敬捧着走出院子焚化,期间有南府乐工奏乐;之后,赞礼人员跪下高呼“礼毕”,太监们向皇帝跪喊“老爷子吉祥”;最后,将大月饼按人数分成若干块,每人象征性吃一口,寓意吃“团圆饼”。

中秋月夜,大人祭祀月神,小儿则祭祀兔儿爷。古人认为,兔儿爷是天宫中捣药的玉兔,为治病救人的兔神。唐代诗人杜甫撰《杜工部集》,其中卷十之“月”载:“天上秋期近,人间月影清,入河蟾不没,捣药兔长生”。相应的,古人祭拜兔神,以保祛病平安。

如清代吴锡麒作《有正味斋词集》,其卷六之“齐天乐”载:“八月十五夜,都下人家皆祀兔儿神”。明清时期的京城里,兔儿爷为儿童在中秋节祭拜的神灵,且还是手中的玩具。明代纪坤创作的诗集《花王阁剩稿》之“戏题”载:“京师中秋节多以泥搏兔形,衣冠踞坐,如人状,儿女祀而拜之”。类似的,宫里亦有祭祀兔儿爷习俗。如民国时期徐珂撰《清稗类钞》,其中“中秋泥塑兔神”载:“中秋日,京师以泥塑兔神……禁中亦然”。故宫藏有清代兔儿爷泥塑,人形兔耳,身着红色官袍,正襟危坐莲花宝座之上,端庄中不乏萌趣。该兔儿爷为宫中从民间市场购入,供小皇室成员祭月赏玩所用。由此可知,宫中祭祀兔儿爷的习俗,很可能为受民间影响而形成。

祭月之后的重要活动即为赏月。民国风俗文献《北平风俗类征》之“岁时”,记载了京城百姓的赏月场景:“供月毕,家人团坐,饮酒赏月下,谓之‘团圆节’”。类似的,宫中亦有多种赏月活动,且通过丰富的形式体现出来,如赏月诗、赏月画、赏月宴等。

皇帝写诗度佳节

良辰美景,少不了吟诗作赋。紫禁城里生活的帝王,也会挥毫留下御制诗。

明宣宗朱瞻基曾作诗《中秋》,其中有:“太液池边灏气澄,今宵月色最分明。清虚台殿登琼岛,彷佛笙歌在玉京。”中秋夜的圆月格外皎洁,明宣宗一行乘舟夜游太液池(今北海公园附近)。游船在泛有阵阵水汽的湖面前行,湖中的琼岛被装扮得如月宫的胜景,给人以身处仙境之感。明宣宗坐在船中,在笙歌燕舞的伴随下,充满兴致地欣赏着美妙的月色,感觉身处天宫中一般的惬意。

清代不少皇帝作有中秋赏月诗,其中作诗最多、内容最为丰富的当属乾隆帝。乾隆皇帝写的中秋赏月诗,有的表达了欣赏月色的惬意。如《新月》载:“恰好生银汉,依然映玉栏。入怀真是洁,盈手不妨寒。”乾隆帝在诗中表达了中秋月色之美,洁白的月光洒在身上,明净而又有温度,有舒适之感。

有的诗表达了乾隆帝的无限遐想。如《中秋夜晴》载:“只道姮娥太懒生,却欣今夜倍晶明。光涵朔塞浑无际,影照征人似有情。”乾隆帝在诗中戏谑嫦娥偷懒,不出现在月亮里,实际是在中秋月夜,因为心情舒畅而产生的无限遐想,并由嫦娥与吴刚的故事又表达中秋夜、明月下,家人团圆的意境。

有的诗表达了乾隆帝的孝道之心。如《中秋日侍皇太后宴》载:“献寿东朝祝南极,承欢北塞拟西池。以天下养乐莫大,值秋月佳景更奇。”乾隆帝在诗中描绘了与太后欢度中秋的场景,通过陪太后用宴、赏月等方式,来表达希望太后健康长寿的孝心。

宫廷绘画里的赏月场景

除了皇帝的诗歌,故宫收藏的部分宫廷绘画,也揭示宫中皇室成员的赏月场景。

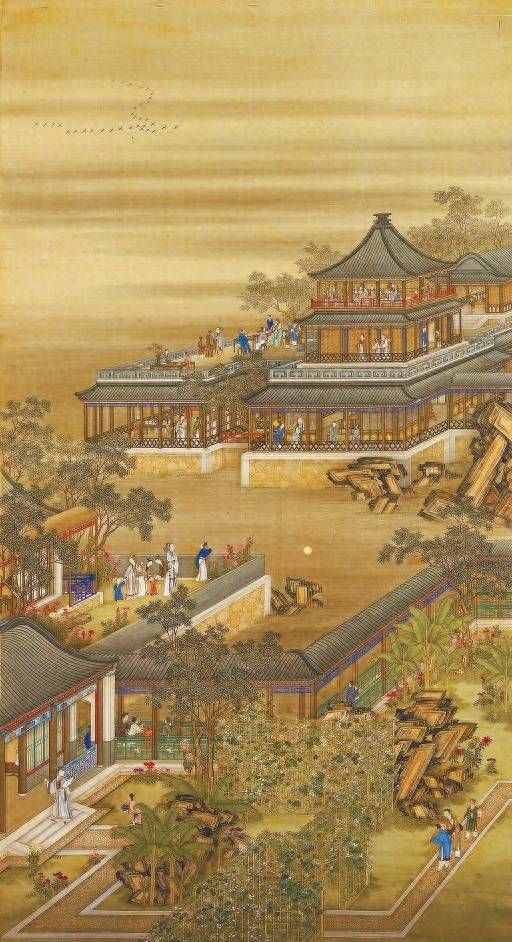

清代宫廷画家郎世宁绘有《雍正十二月行乐图》十二幅。其中的“八月赏月”,描述的雍正帝在圆明园,与众亲友一起用宴赏月的场景。画面中,天上的大雁排成人字形南飞。秋季,是大雁南飞的时节。大雁南飞,主要原因是北方天气变冷,食物减少,而南方气候较为温暖,有利于找到充足的食物。一座三层的阁楼旁边,圆月在水中呈现倒影,衬托出这是中秋月圆之夜。阁楼及附近建筑里的人们,或进行中秋团圆宴,或三三两两游走赏月。阁楼前的露台上,雍正身着便服坐在案前,与家人品饼赏月。众人欢声笑语的神态,显示出其乐融融的佳节氛围。

《雍正十二月行乐图》之“八月赏月”

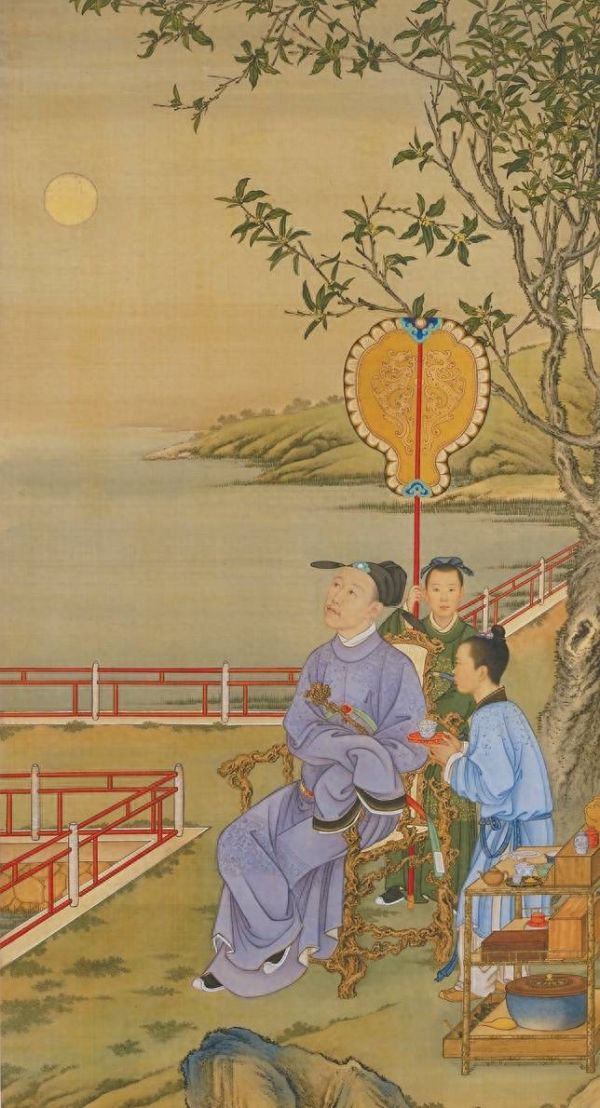

清人画《弘历观月图轴》,绘制的是乾隆帝某年中秋赏月的场景。画面中,月夜里,湖水边,桂树下,乾隆帝模仿士人装扮,怀抱如意,侧身跷腿,悠闲地坐在藤椅上,举头望向明月,脸上充满着兴致。而他身后,两位小童或持扇而立,或端茶侍候,场面惬意舒畅。需要说明的是,中秋时节一般是桂花盛开的季节,它与圆月互为映衬,“桂宫”亦为月宫的代称。另此画模仿的是清代画家冷枚的《赏月图》。与后者不同的是,此画增加了斑竹茶架,上面盛放有泉水缸(随盖)、水勺,以及茶叶罐、茶壶、盖碗等茶具。其主要原因在于,乾隆帝有喝茶的嗜好。此幅画中的乾隆赏月场景,与乾隆帝的个人喜好巧妙联系一起,增加了绘画内容的真实性。

清人画《弘历观月图轴》

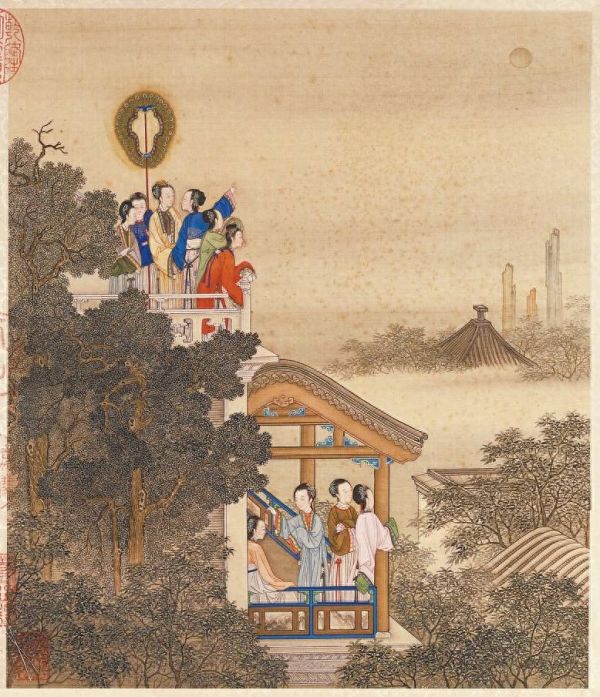

此外,清代宫廷画家陈枚绘有《月曼清游图》册,其中的“琼台玩月”,展示了八月中秋宫廷嫔妃们赏月的场景。“琼台”即宫中华丽的楼台,“玩月”即赏月。画面中,数位精致装扮的嫔妃,相约来到庭院游廊处。这里地势较高,视线较好,赏月不受影响。几位嫔妃在廊内凭栏倚柱,或举头望月,或欢声笑语交谈。廊顶的露台上,亦有几位嫔妃,或扶栏品月,或搭肩赏月,或指月畅谈,充满闲情逸致。

《月曼清游图》之“琼台玩月”

另外,众嫔妃身后有一把长柄团扇,其功能与《弘历观月图轴》相似,既有寓意身份和地位的装饰功能,又与“团圆”之意相符。

美味可口“赏月宴”

明清宫廷的赏月活动,还离不开的团圆氛围浓厚的“赏月宴”。

明人郎瑛《七修类稿》之“中秋不见月”载:明永乐帝朱棣某年中秋夜举行宴会赏月,然而月亮被乌云遮住。永乐帝不快,召大学士解缙作诗解闷。解缙首先作了一首《风落梅》,其中有“嫦娥面,今夜圆,下云帘,不着臣见”,引永乐帝兴趣。永乐帝于是让解缙赋长篇、长短句以进。解缙以“帝阍悠悠叫无路,吾欲斩蜍蛙磔冥兔”等内容,以诙谐幽默的方式,将月宫传说与赏月不见月的无奈结合起来。永乐帝听后哈哈大笑,与解缙举杯同饮。不久,月亮穿过乌云,又露出来。永乐帝喜出望外,盛赞解缙“子才真可谓夺天手段也”。

明代内廷中秋赏月时,有“吃月饼”相伴,其中“螃蟹宴”是一大亮点。如据明人刘若愚《酌中志》之“饮食好尚纪略”载:中秋月夜,宫中内廷各院落的宫眷们,首先将月饼、瓜果在供桌上摆好,待焚香祭月之后,再围坐一起,一边赏月,一边吃月饼。剩下的月饼往往被存储起来,放在干燥通风处,待到除夕之夜再一并分享,寓意“团圆”。吃完月饼后,宫眷们又开始边吃美食边赏月。在这个时节,宫中的美食就是螃蟹了。据书中载:宫眷们五六成群,剥着蟹,沾着佐酒及醋、蒜,边吃边聊,欢声笑语一片,享受“螃蟹宴”。众人甚至互相攀比,看谁对螃蟹揭盖剔骨的技能更加娴熟,因而宴桌上往往留有一只只完整的蟹壳。

清代宫廷赏月,还有品种丰富的“月饼宴”。如据乾隆四十年(1775)《乾隆帝巡幸热河膳食底档》载:时年在热河(承德避暑山庄)过中秋的乾隆帝,在晚膳后,下旨在烟波致爽院内摆六桌:赏人用小月饼、二寸月饼、攒盘月饼;内管领用月饼、自来红月饼、奶子“熬尔布哈”(满语,奶饼)月饼等,供赏月时享用。酉正三刻(约晚上6点45分),乾隆帝又到云山胜地楼前与后妃共享野意酒膳,满满一桌的美食,含果子八品、菜七品。膳后,乾隆帝祭月,再与众人分享月饼。乾隆帝先吃,然后赏舒妃等人“切式件月饼”一品,赏祥玉等人“桃顶月饼”一品,赏舒妃、阿哥等人“供尖月饼”一盒五品。

图片 周乾提供

责任编辑:

相关知识

中秋宫俗入画来

紫禁城里所有尊贵的地位都是皇上给的……

中秋节传统民俗:“男不拜月”你知道吗?为什么不能拜?建议了解

中秋节的九个冷知识:颇富浪漫色彩 古人如何过中秋?

海上升明月,天涯共此时

各地过中秋的风俗习惯,以及传统活动

郑博士:中秋赏月要注意些啥?

中秋节的来历和习俗

2023中秋赏月地图来了

“万人赏月诵中秋”集中展演将在三星堆举行

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44662

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20122

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527