探讨中国艺术的永恒感 北大美学教授朱良志在广美开讲

原标题:探讨中国艺术的永恒感 北大美学教授朱良志在广美开讲

南方网讯(记者 周存/朱绮琳)11月8日,由广州美术学院和北京大学出版社联合主办的“中国艺术的永恒感”主题讲座在广州大学城举办。

作为广州美院建校70周年校庆举办的“大展·名家·创作系列讲座”之一,北京大学博雅讲席教授、美学与美育研究中心主任朱良志为在场的广美师生带来题为“中国艺术的永恒感”的讲座。

在本次讲座中,朱良志强调了永恒感作为中国艺术的崇高理想境界,超越了物质的永远占有和精神的不朽,其根本特点是处于“四时之外”,是超然于时间的。

古人云“三不朽”,太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓不朽。朱良志解释道:“《左传》有三方面不朽,一个是立德,精神方面的;立功,行为,他的成果;立言,他的语言,他的思想,思想的记录。”从古到今,“三不朽”一直是中国古代文人追求的崇高境界,而“四时之外”,可以说是中国艺术的灵魂。

朱良志从时间和历史入手,用五个方面讨论了中国艺术的灵魂。其一,永恒在生生接续,这是中国艺术永恒感的最为基础的观念,中国传统艺术深谙“生命是一种接力”的哲学道理,并尝试从“造物无尽”“盈虚消息”等角度给出他们独到的理解;其二,不生即长生,即不能仅从生的表相——活泼的样态来看世界,而是要发现背后蕴含的生命潜流;其三,天趣即不朽 ,即在生生和无生之外,从效法天地、超越知识的生命体验说不朽;其四,一朝风月下,即当下此在的人站在万古以来就存在的风月里,也汇入无量光明中,最典型的如“孤篇压全唐”的《春江花月夜》,表现了生命圆满、汇入无量光明的智慧;其五,茶熟香温时,即借一缕香烟将自己“度出”,度到一个没有烦恼和拘牵的永恒世界里。

现场学子沉浸在“美的散步”中,在提问环节,有学生请教:“时代在不断变迁,年轻人如何在当下呵护住这种内心的永恒感?”朱良志表示,时代变化,艺术肯定也会发生变化,艺术家会面对新的生活采用新的创作形式,但在形式背后也有不变的,那就是人内心的情感和体验,需要从内心引出源头活水,在此基础上提升。

现场的读者彭女士表示,“朱教授用了大量古诗词来讲解美学观点,非常生动优美,从形式到内容都让人耳目一新,是一场非常滋养人的讲座。”

相关书籍导读:

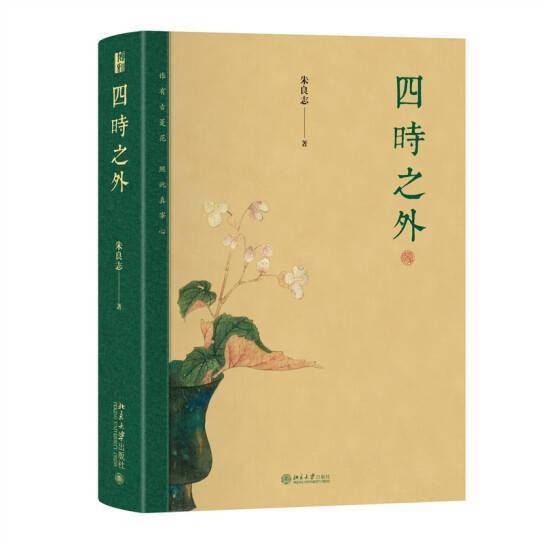

《四时之外》,北京大学出版社,朱良志著

中国艺术重视生命境界的创造,追求形式之外的意趣,要在变化表象中表现不变的精神,时间性超越便是艺术家最为重视的途径之一。“四时之外”四字,可以说是中国艺术的灵魂,也是造成中西艺术内在差异的本质方面。朱良志教授从时间和历史入手,梳理中国艺术的基本观念,丰富了“生命超越美学”的内涵,讨论中国艺术的发展和核心观念的形成,发掘中国艺术在时间超越中所体现的独特的历史感、人生感和宇宙感。打开了足与西方哲学和艺术对话的新天地。

作者介绍:

朱良志,1955年生,安徽滁州人。北京大学博雅讲席教授,美学与美育研究中心主任。长期从事中国传统美学和艺术观念研究,近年来又多在中国传统绘画研究方面投入心力。出版有《南画十六观》《一花一世界》《真水无香》《中国美学十五讲》《石涛研究》《传世石涛款作品真伪考》《石涛诗文集》《八大山人研究》《曲院风荷——中国艺术论十讲》等著作,受到学界和读者关注。

图片由活动方提供

责任编辑:

相关知识

北大教授朱良志:中国艺术的永恒感超然于“四时之外”

清华教授董书兵四方沙龙开讲,探讨公共雕塑的责任与路径

一起享受读书!“佛山悦读节”北大教授陈平原开讲

东坡为何深受现代人喜爱?苏轼研究专家朱刚教授7月26日在眉山开讲

故宫专家解密《重屏会棋图》 一幅古画道出千年秘辛

共享中国艺术之美——马德里中国文化中心举办“中国故事”讲座

陈才智教授“苏海拾贝”探讨苏东坡与北宋文化

探讨数字时代下的中国艺术发展前景,南京大学举行数字藏品学术研讨会

快来报名!聆听朱刚教授诠释苏轼的“江湖梦”

首期“四方沙龙”开讲

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49262

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44687

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40861

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36612

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32718

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29744

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25793

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21166

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20141

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19541