郑板桥的无梦到苏州

原标题:郑板桥的无梦到苏州

近日翻阅郑板桥年谱和文集,发现了一个奇怪的现象——郑板桥一生没有到过苏州。世上地域千千万,穷人一生,也有很多地方到不了,郑板桥没有去过苏州也情有可原。可是,如果这个人祖籍苏州,家乡距离苏州很近;交了很多苏州籍的朋友;甚至热爱游览,苏州周边的城市都有他的足迹。如此说来,一生没有到过苏州,是不是就有点奇怪了?

可能苏州的朋友会站出来说,郑板桥不可能没有来过苏州。郑板桥在苏州为同行吕子敬“留碗饭”的故事颇为有名,怎么可能没有来过苏州?“留碗饭”的故事大致脉络如下:

郑板桥曾在苏州学画三年。求学期间,他在桃花巷东开了一间画店,专画竹、石、兰三种题材,颇受苏州士绅和百姓的喜爱。其中有位告老还乡的官员,看到画作后,大为震撼,惊为天人,认为郑板桥能将竹、石、兰画到极致,肯定也能画好梅兰竹菊等物。因此许以五十两银子,点题要画《梅花幽谷独自香》。郑板桥推脱不会画梅,转而将此类生意转给苏州同行吕子敬。三年后,郑板桥迁居扬州,临行前吕子敬设宴为他送行。宴上,郑板桥即席创作一幅《梅花图》相赠,水准远在吕子敬之上。吕子敬一问,才知道画艺高超的郑板桥为了让吕氏有口饭吃,故意不画梅。同行相亲相爱,一时传为美谈。

可是作为与郑板桥齐名的画家,搜索清代文献,找不到一个“吕子敬”的画家,遑论郑板桥一生擅长画梅,怎么可能轻易舍弃特长。这个传说,大概是苏州百姓出于对郑板桥的喜爱,追慕其才华、人品,编造出来的。

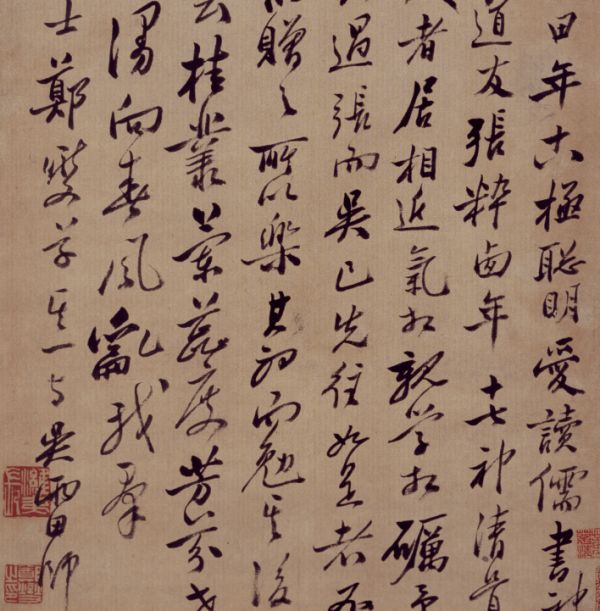

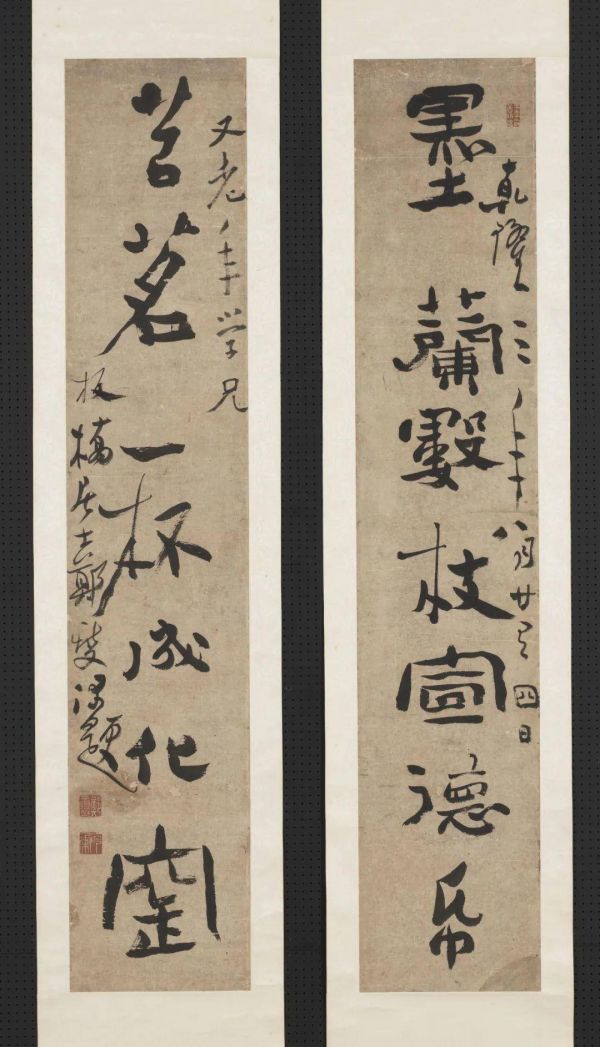

清 郑燮 行书诗轴(局部) 故宫博物院藏

要复原古人的足迹,最主要的依据是他的诗文集。古代文人喜欢创作文章、诗篇,明清以来,有条件的文人甚至会提写书画。每逢外出游览,朋友拜访,常有诗歌唱和,留下了很多痕迹。1997年巴蜀书社整理出版了郑板桥的全集《郑板桥文集》,一共371多页,30万字,可惜查遍全书,没有去过苏州的痕迹。

《郑板桥集》《郑板桥年谱》《清史列传·郑燮传》等或私人或官方的记载中,都未曾有过他到苏州游览的痕迹。可是郑氏性格开朗,喜欢交游,足迹遍及江苏、浙江、江西、北京、山东诸省市,交游圈更是广泛,上至王公贵族下至贩夫走卒,独独遗漏了苏州,可谓咄咄怪事。

郑板桥(1693—1766年),名燮,字克柔,号板桥,人称板桥先生,江苏兴化人。其名“燮”与字“克柔”出自《尚书·洪范》的“强弗友,刚克;燮友,柔克”,意即对于态度强硬固执蛮横的敌人,就要同样用刚猛强硬的态度回击;对于性格温和的朋友,只需要采用柔和的办法来对待。郑板桥一生能够名满天下,简单易懂的板桥二字,帮了很多忙。今日识字率几乎百分百,在大街上有几人能读出高古难懂的“燮”字,又有几人能讲出其中的寓意?苏州本地有一位文艺理论大家,著有《原诗》一书,世称“叶燮先生”,其在文学理论上的贡献,绝对不在郑板桥之于书画。两人名声,可谓有着天渊之别。奥秘就在“板桥”二字通俗易懂,百姓容易记住。

郑板桥与苏州的渊源始于先祖宋末诗人、画家郑所南。宋理宗宝祐二年(1254年),郑所南随父从杭州迁居苏州。之后更是因战乱动荡,在苏州各地迁徙六次。对于这段飘零的岁月,郑所南作《飘零》:

飘零书剑十年吴,又见西风脱尽梧。

万顷秋生杯后兴,数茎雪上镜中须。

晴天空阔浮云尽,破屋荒凉俗梦无。

惟有固穷心不改,左经右史足清娱。

该诗首联的“十年”一词,是形容时间之长,并非是指确数的十年。“飘零书剑”是指古代文人携带书剑,游学四方,到处飘泊。首联实际上描绘了郑所南在宋亡后,在苏州四处迁徙的生活。颈联的“镜中须”一词,表现了四处飘泊的生活,令诗人容颜早衰,头发与胡须早早变白。颔联的前半句“晴天空阔浮云尽”,给人一种开阔昂扬向上的感觉,后半句“破屋荒凉俗梦无”,又带给人无尽的悲凉萧瑟之感。尾联的“固穷”出自《论语》“君子固穷”,表明诗人坚守原则,甘于清贫的生活。“左经右史足清娱”一句,更是表明诗人通过钻研儒家经意、阅读史书,从中汲取营养,聊以自娱。

洪武初年,苏北地区饱经战火摧残,人口锐减,扬州城里更是只有18户人家。为了恢复苏北的人口与经济,朱元璋采取了大规模的移民举措,在历史上被称为“洪武赶散”。移民主要来源于苏州、杭州、松江等地区,是元末吴王张士诚统治的核心。民间向来就有“搬家穷三年”的说法,因为迁徙的过程中,既要花费大量的资金,又要重新打理与邻里和官府的关系,所以安土重迁才成为百姓的传统观念。《扬州八家丛话》记载道:

苏北很多姓氏确实是明初迁自苏州的,至今子孙声称老家在苏州的有不少人,家谱中也是这样写的。他们因为受到明太祖朱元璋迁徙苏州豪强政策的影响,被强行迁往苏北。苏州阊门于是成为人口迁移史上的一个中转地,子孙世代记忆的老家圣地,就像山西洪洞大槐树、福建宁化石壁、江西瓦砾坝一样。

“洪武赶散”收到了快速恢复苏北与惩戒苏南士绅的双重效果。在这一背景下,郑氏一族由苏南的苏州迁徙到了苏北的兴化。经过数百年的人口繁衍,兴化的郑氏分成三支,分别为“铁郑”、“糖郑”与“板桥郑”。“板桥郑”居于县城东门古板桥旁边,故得名“板桥郑”。郑燮出自“板桥郑”,他的号也来源于此。

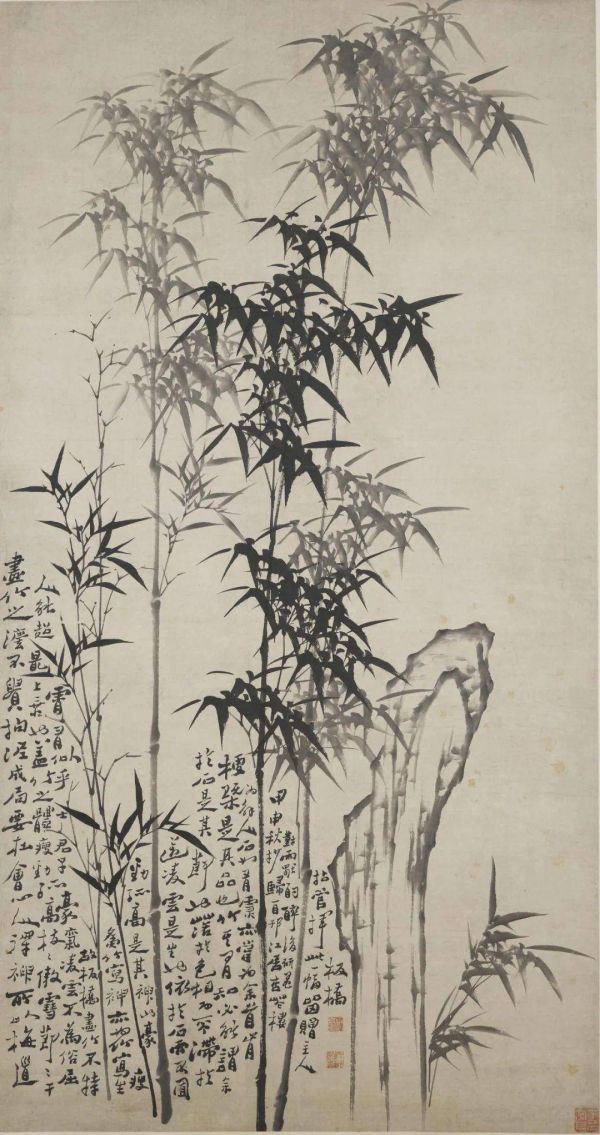

清 郑燮 赠杏花楼主竹石图 上海博物馆藏

因先祖始自苏州,郑板桥一直怀着江南情节。他的诗词之中有很多与江南相关的词汇。最典型的是,他在山东潍县当官时写的《潍县竹枝词四十首》。

其中第十八首的“新买吴姬号小蛮”一句中,“吴姬”是指吴地美女,化用了李白的“吴姬压酒唤客尝”。第八与第二十二首的“姑苏”是指姑苏城,是苏州的别称。第八首是在描述潍县妇女学着苏州妇人打扮,头上胡乱戴着金银头冠与珠宝,让穿着翠袖湘裙的婢女搀扶着走路。第二十二首则描述了潍县经济繁荣、贸易发达,有着南边来的苏州货物与北边来的京城货物,众多商人为了利益,甘冒巨大风险往来穿梭。

上述三首诗中,郑板桥只是浮光掠影的点到了,苏州女性的装扮以及货物对潍县的影响。而第一首诗却是全方面的展现了潍县的繁华,以及苏州在其心目中的地位。“潍州原是小苏州”一句,将潍县比作小苏州,既是夸赞了潍县,更突出了苏州的繁华。郑板桥实际上将苏州当成了一个富裕繁荣的样板城市,他把苏州当成尺子,一寸一寸地丈量潍县这个经济商贸精神三重突出的城市,最后得出“潍州原是小苏州”。

除了诗词外,郑板桥也结交了许多苏州籍友人。他五十岁到河南范县当知县时,结交了苏州怡贤禅寺僧莲峰。怡贤禅寺是雍正皇帝为十三阿哥怡贤亲王允祥修建的皇家寺庙。莲峰和尚,俗姓洪,名超源,字莲峰,生于康熙四十五年(1706年),十六岁出家,雍正十三年(1735年)担任怡贤禅寺主持,乾隆十年(1745年)四月二十日,圆寂于寺内。郑板桥非常敬佩莲峰,专门作诗称赞道:

铁索三条解上都,君王早为白冤诬。

他年写人高僧传,一段风波好画图。

“铁索”指用粗铁链制成的刑具,早年莲峰受人诬陷,被押解到京城审理。“君王早为白冤诬”一句,表明莲峰向皇帝阐明情况,洗清冤屈。“高僧传”是南梁慧皎撰写的佛教史书,专门记录有德行的佛教僧人。因此“他年写人高僧传,一段风波好画图”一句,是在说莲峰遭人诬陷的这段经历,只会让他的人生更波澜起伏、更光辉耀眼,更能在高僧传上留下传奇。

濯缨水阁 图源:苏州园林官微

在诗文与交友外,郑板桥与苏州的网师园更是有着紧密的关联。网师园始建于南宋,是苏州园林中最小的一座。濯缨水阁是网师园内的一个建于水边的亭台,供人休息、观赏风景。“濯缨”取自《楚辞·渔夫》“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足”之意,充满着一种隐逸思想。乾隆十四年(1749年),他为网师园的濯缨水阁书写了四言联:“曾三颜四,禹寸陶分”。当时郑板桥还在潍县任职,无法亲自到苏州提笔书写对联。因此该联可能是网师园主人宋宗元,出差途中拜访郑板桥后,对方的回礼。“曾”是指孔子的弟子曾参,“曾三”出自《论语·十则》“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”,意思是每天要多次反省自己。“颜”也指的是孔子的弟子颜回,“颜四”也出自《论语·十则》“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”“四勿”是儒家精神的核心,也是为人处世的最高行为准则。“禹”是指治水的大禹,“禹寸”出自《淮南子》:“故圣人不贵尺之璧,而重寸之阴,时难得而易失也。禹之趋时也,履遗而弗取,冠挂而弗顾。”该句讲了圣人不重视珍宝玉器,却珍稀每一寸光阴,大禹为了治水而非常珍稀时间,到了鞋履掉了也不捡,帽子被风刮了也不去追的地步。“陶”是指晋代的陶侃,“陶分”出自《世说新语》:“当惜分阴,岂可游逸,生无益于时,死无闻于后。”该句表明陶侃珍稀每一分光阴,不敢懈怠,希望能有益于后世。整副对联短小精悍,八字中包含四个典故,充满着极其强烈的教育意义。

郑板桥在祖籍、诗文以及交友等诸多方面都与苏州有着密切关系,可是翻遍关于郑板桥的史书、年谱、诗文、墓志铭等相关资料,都未能找到他到达过苏州的明确记载。

清 郑燮 行书七言联 台北故宫博物院藏

最为奇特的是,郑板桥一生至少三次到过杭州、一次到过湖州。其中的湖州与苏州隔着太湖相对而望,杭州更是与苏州齐名,有着“上有天堂,下有苏杭”的美誉。按照寻常文人的行程,在来往江浙的路上,大概率会顺道拜访苏州。以郑板桥每到一地便会作诗作词或者绘画的习惯来看,其文集中当会有相关的描述。可是翻看郑板桥的诗文集、家书以及画作,却无此类。

汤显祖有名句“一生痴绝处,无梦到徽州”。借用此句,郑板桥的人生也可称作“一生痴绝处,无梦到苏州”,在此郑氏是否到过苏州,已经不再是一个问题。郑板桥有没有到过苏州已经不再那么重要,他用自己的一生来实践“燮友柔克”的思想,在官场上,坚持清廉刚正的品格,不为五斗米折腰,一心一意为着百姓;在画坛上,坚持自身风格,独爱画竹石兰,更是制定《板桥润格》明码标价,不像其他文人遮遮掩掩。他的一生深受苏州的影响,他的作品又深为苏州人民喜爱,这种小小的缺憾,更增加了日常的很多谈资。

童心

责任编辑:

相关知识

历史|寻访郑板桥在北京的足迹

活色生香的扬剧《郑板桥》

郑板桥的十首“道情”,京师传唱不衰

名画解读:且听郑板桥的一生

扬剧《郑板桥》献演2023紫金文化艺术节开幕式

梦到去世的亲人、朋友,多半是这三种暗示

时宜梦到周生辰被剔骨,醒来之后哭得撕心裂肺

2023紫金文化艺术节在盐城盛大开幕!开幕演出《郑板桥》大获好评

从追梦到圆梦,诠释力耕不欺

人潮暂退的苏州平江路,用书香唤醒生活乐趣

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49257

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44679

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40857

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21159

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20134

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19537