一条河西走廊,何以串起千年文明?

原标题:一条河西走廊,何以串起千年文明?

一条河西走廊,何以串起千年文明?

雪后的敦煌鸣沙山月牙泉。

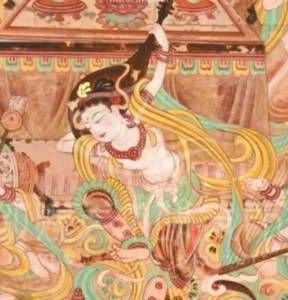

敦煌美术研究所专家临摹的莫高窟112窟(中唐)南壁观无量寿经变中的反弹琵琶飞天。图据敦煌美术研究所

骏马在祁连山下山丹马场奔跑。

黄河以西,形似走廊,东起乌鞘岭,西至星星峡,南侧是祁连山脉,北侧是龙首山、合黎山、马鬃山……这条东西横贯一千余公里的狭长地带,就是著名的河西走廊。

公元前139年,汉武帝刘彻为联合月氏夹击匈奴,决定派张骞出使西域。随后,河西走廊成了丝绸之路上的黄金通道。从古丝绸之路到今天的“一带一路”,河西走廊见证了东西方文明的交流交融,凝结了悠久灿烂的历史文化遗产。

“天马来出月支窟”

唐朝诗人李白在《天马歌》一诗中说:“天马来出月支窟,背为虎文龙翼骨。”上世纪六十年代,甘肃省武威市凉州区的雷台汉墓中,就出土了一匹铜奔马。这件工艺极高的文物就是大名鼎鼎的“马踏飞燕”。

昂首嘶鸣,飞驰向前,三足腾空,一足踏在一只正在展翅飞翔的飞鸟背上……它的形象让人们不由地想起了诗句中流传的“天马”的形象。

“天马”主要指的是来自大宛国的“汗血马”。真实的“天马”并没有虎纹和龙骨,但确实身强力壮、雄姿勃发。这种“汗血马”的皮肤较薄,奔跑时其血液在血管中流动容易被看到,加之马的肩部和颈部汗腺发达,出汗后往往会给人以“流血”的错觉。

在古代战争中,良马的机动性所带来的强大战斗力是取胜的关键。为了弥补汉军在面对匈奴铁骑时的劣势,汉武帝派遣贰师将军李广利率军两次西征“汗血马”的产地大宛。最终,凯旋而归的李广利共选良马几千余匹,长途跋涉终将“汗血马”带回汉朝疆土。同时,西域各国还源源不断地向朝廷进贡良马,“天马”成为了中西交通取得历史性进步的一种标志性符号。

为了培育更多骁勇善战的马匹,汉军在今天的大马营草原屯兵养马。经历朝经营,那片地方逐渐形成皇家马场。

今天,这里已发展成为地跨甘青两省、毗邻三市(州)六县的山丹马场。每年夏天,祁连山下的这颗“丝路绿宝石”芳草如茵,风景如画。

当成群的骏马飞奔在辽阔的千年马场里,“天马”这一气势磅礴的文化意象仿佛正从历史中走来,展现着古人的进取意识和天下情怀。

“葡萄美酒夜光杯”

中国自古不缺美酒佳肴。唐朝边塞诗人王翰在《凉州词二首·其一》中就写道:“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。”然而,有别于中原的谷物酒,诗句中描绘的那种色泽鲜艳、气味芬芳的葡萄美酒最初却是一件舶来品。

起初,张骞作为汉武帝的使者,为寻找军事盟友而踏上西行之路。但令他没想到的是,这次旅程却无意间打开了东西方交流的大门。受他的影响,西域的特产、乐器、宗教更迅速地向东传播,而以丝绸为代表的中国商品也被不断送往遥远的西方。

这条丝绸之路对美酒佳酿的引进至为关键。

地理上的丝绸之路是从长安出发,经河西走廊向西经过中亚,直至地中海等地的道路系统。这个位置早在3000多年前就有了交通往来的道路,但直到骠骑将军霍去病“逐匈奴于漠北”并牢牢占据河西走廊的交通要道后,这条连接中外的通商要道才真正繁忙起来。

提到丝绸之路,就不得不提位于河西走廊最西侧的玉门关。它是丝绸之路上的标志性地点,人员进入玉门关,就意味着“回国”。

中国古代交通史上,关隘具有“封锁”与“疏通”的双重功能。战争年代,关隘是用于军事防御的要塞。但在平时,它更多行使其“疏通”的职责。

《大慈恩寺三藏法师传》记载:“上置玉门关,路必由之,即西境之襟喉也。”古人由于从军、出使、商贸等原因,常在玉门关停留补充。可以想像,这里在当年是何等的繁忙。

如今,玉门关早已被历史的风霜吹打成一片断壁残垣,但从络绎不绝的客流中我们能看出,这座千年历史遗迹依然在散发着独特魅力。

葡萄美酒进入中原背后,一个叫粟特人的民族也发挥了不小的作用。粟特民族起源于中亚,是丝绸之路上著名的商旅文化群体。当时,葡萄种植产业已在古丝路的沿途——今天我国的新疆和中亚东部等地尤为兴盛。商业嗅觉灵敏的粟特人自然不会放过这个大好机会。他们将最新的葡萄品种和最先进的葡萄酒酿造工艺东传。粟特人四海为家,葡萄酒也因此传遍大江南北。从长安的宫廷贵族,到驻守边关的将士,无不对这一异域饮品赞赏有加。

从王翰的诗句中,我们可以窥见葡萄酒在唐代社会中的重要影响。就是这一小杯葡萄酒,不仅撬动了古丝路繁荣的一角,也凸显了大唐盛世的兼容并蓄、气象万千。

凌空飞舞的飞天形象

东汉应邵注《汉书》中记载:“敦者,大也;煌者,盛也。”敦煌,是丝绸之路的节点城市,境内东有三危山,南有鸣沙山,西面是沙漠,与塔克拉玛干相连,北面是戈壁,与天山余脉相接。各种奇特的自然与地质环境在这里交相辉映。

千年时光的雕刻,在这里留下了数不胜数的瑰宝。而这其中最盛大辉煌的文化景观莫过位于敦煌市东南一处断崖上的莫高窟了。

莫高窟,是我国现存规模最大的佛教石窟寺遗址,也是世界上历史延续最悠久、保存较完整、内容最丰富、艺术最精美的佛教艺术遗存。它的开凿从十六国时期至元代,前后延续约1000年,这在中国石窟中绝无仅有。

仔细端详洞窟内一幅幅精美的壁画后,就不难发现飞天这一艺术形象的出现频率极高。据统计,在莫高窟270多个洞窟中,绘有飞天4500余身。通过对这一艺术形象的研究,可以再现佛教艺术在中国的传播、发展,并与汉地文化相融合的整个过程。

飞天的原型本是乾闼婆和紧那罗,出自印度的历史与神话传说。随着丝绸之路的繁荣和佛教的东传,这一形象在西域逐渐深入人心,并进一步顺着河西走廊,来到广阔的中原大地。

从时间维度上看,飞天的形象并非一成不变,而是一个随着时代不断演变的过程。

2021年,武威的天梯山石窟,考古人员发现一幅完整的北凉时期的飞天壁画。不同于人们印象中轻盈飘动、凌空飞舞的优美飞天形象,这幅壁画上的飞天给人以粗犷而“朴拙”的感觉。同样,在敦煌莫高窟早期的壁画中,考古人员也发现了形体较大的、造型笨拙夸张的飞天形象。专家们认为,这反映了早期佛教壁画艺术的独有特点。

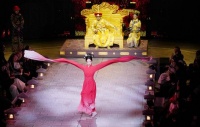

与这种早期西域风格的飞天形象不同,莫高窟112窟(中唐)南壁的观无量寿经变中的飞天形象就显得婀娜而飘逸了。画中的反弹琵琶飞天体态丰腴、眉宇含情,周身飘动的彩带表现出动态的美感。

飞天形象的变迁正是东西方文化艺术不断交融的一个缩影。文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。河西走廊就像一个瑰丽的舞台,拉伸了文明的张力,夯实了历史的厚度。

敦煌研究院名誉院长、敦煌学专家樊锦诗认为,敦煌飞天承载了中国人对于精神自由的追求。飞天的欲望作为一种精神冲动,同世俗的羁绊形成巨大的张力。

几千年来,河西走廊上来自不同文化背景的人们跨越山川阻隔,沟通往来。这不也正是一种渴望打破地理屏障、冲破文化壁垒的追求吗?

“今人不见古时月,今月曾经照古人。”昔日响彻在河西走廊上的驼铃声已尘封进历史的画卷,但文明之间的沟通往来还将代代相传。

据新华社

图片除署名外均据新华社

责任编辑:

相关知识

《凉州十八拍》:为河西走廊立传

一条龙舟,穿越千年

走进亚洲文明古国的“流金岁月”,成都博物馆新展串起金属艺术的千年画卷

微雕微刻:毫厘之间篆刻千年文明

美人公主沉睡千年,“小河公主”和楼兰遗址,揭开静谧沙漠的故事

叶舟新作《凉州十八拍》:聚焦河西走廊,书写少年精神

叶舟新作《凉州十八拍》出版:聚焦河西走廊,书写少年精神

叶舟:“写河西走廊,是我的天命”

【千年学府探文明】鹅湖书院:千年辩韵,激荡思想之翼

百万字故事为河西走廊立传 作家叶舟推新作《凉州十八拍》

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49244

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44631

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40829

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36586

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32692

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29713

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25762

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21131

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20106

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19502