35年出版了225种图书,他们用文字的力量“到中国之外发现中国”

原标题:35年出版了225种图书,他们用文字的力量“到中国之外发现中国”

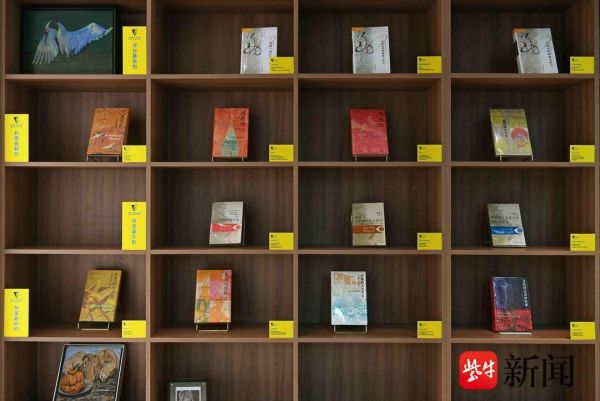

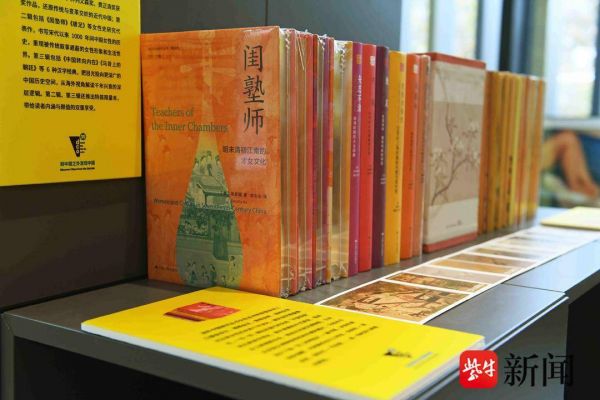

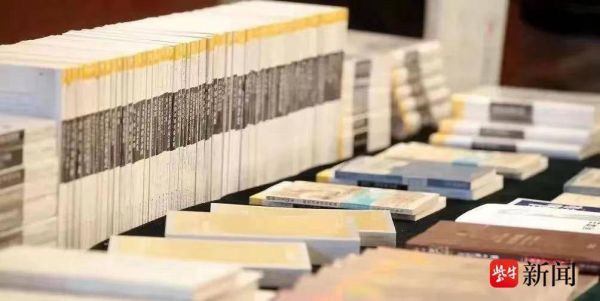

花一个上午的时间,在充满艺术气息的油画墙映衬下,感受延续35年,225种图书带来的学术伟力是什么样的体验?12月5日上午,在南京问象艺术空间,一场别开生面的图书专题展在这里开幕,这次展览的主角——江苏人民出版社出版的“海外中国研究丛书”,历经岁月的磨砺,在今年迎来了自己的35岁!白色的展厅里文化气息扑面,红蓝配色与书架上摆满的书籍相得益彰,每一位经过这里的读者都会不由得感到震撼——深邃文字蕴涵的力量,影响了几代读者。

海外中国研究丛书

《北京的人力车夫》《卫生的现代性》《义和团运动的起源》……这些深度还原传统与变革交织的近代中国的书籍,来自于海外中国研究丛书精选版的第一辑,相信很多关注近代史的读者,书架上都会摆着这些封面设计精巧,文字深邃,裹挟思考意义的好书。有学者更是直言,这套丛书,尤其是出版的第一本《中国的现代化》是每一名社会学研究者的“启蒙书”。这套丛书从1988年开始出版,到如今,已出版了225种,涉及政治、经济、历史、哲学、文学、艺术、社会学等各个领域,囊括费正清、史华慈、列文森、孔飞力、周锡瑞、滨下武志等海外汉学名家。

海外中国研究丛书

江苏凤凰出版传媒集团副总经理、总编辑徐海,江苏人民出版社社长王保顶,江苏人民出版社原总编辑府建明,“海外中国研究丛书”创始策划编辑周文彬等出版业人士出席了本次开幕沙龙,讲述了这套丛书从策划到编纂再到出版,中间经历的种种故事,这份坚守十分不易。

活动现场分享书籍

徐海总编辑带来了一封1992年时友人写来的信件,信上对方拜托他购买几本书,并嘱托:“寄出时务请加衬纸,牢固包扎,以免被不读书的人一路损坏。”下面列出的购书单上,列出的就是 “海外中国研究丛书”的第一批书目。徐海说,这封简短的信件自己一直珍藏至今,因为它承载了一名读书人对这套书籍的认可与期待。江苏人民出版社王保顶社长用“熬”字概括了丛书历经35年岁月的坚守,“熬”出传统,坚守初心,“文化的交流与互鉴一直是这套丛书所致力追求的,在这个漫长的时间跨度里,这些书籍的编纂始终坚持学术标准,与中国社会变化相同步,保持生命力。”

海外中国研究丛书

作为丛书的译者,南京大学历史学院教授陈晓律老师分享了翻译丛书的感受,“做出版做学术,基础性的学术工作是非常重要的,这并不是否认创新的过程,其实就是一种潜移默化的创新,是精神的创新。”事实上,“海外中国研究丛书”项目成功且持久的运作,背后是富有影响力的知识群体的支持。南京大学范金民、景凯旋、刘金源、张亮、李里峰、成祖明、江苏省社会科学院胡发贵、《江海学刊》赵涛等著名学者都来到现场,带来自己参与编纂、阅读、推介书籍的所思所感,他们用自己的深刻体悟和妙语连珠的分享,唤起了大家对丛书讲述中国现代化、中国近代史、解读千年兴衰深层逻辑的思索,把目光投向更深广的历史空间,以此为这套丛书的35岁周年庆生。王国维在《人间词话》中写道“妙在隔与不隔之间”,这套丛书亦如是,旨在“到中国之外发现中国”,加强文明的交流互鉴,为读者读懂中国、理解自我打开了一扇窗。

活动现场与会嘉宾们的合影

扬子晚报/紫牛新闻记者 张冰晶

校对 陶善工

责任编辑:

相关知识

借域外之眼认识中国文化,这套丛书是中国学术出版的一面旗帜

阿来出版新著《西高地行记》,用文字见证“行走的力量”

《古诗里的中国情感》于近日出版

《县委大院》同名图书出版

“译介中国——2022新时代中国图书国际交流成果展”开幕

“中国好书”文学创作出版经验交流会在京举办

写意中国探寻汉字起源|走进文字的“家”——中国文字博物馆

京版集团3种图书入选“中国好书”

李春雷:用精品力作记录中国故事写出真正有筋骨的文字

双效兼收!“中国创造故事”丛书部分书目越南语版正式出版

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49257

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44679

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40857

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21159

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20134

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19537