约翰·伯格:当我们观看动物时,我们在看什么?|《伟大的思想》(第一辑)之《为何观看动物》

原标题:约翰·伯格:当我们观看动物时,我们在看什么?|《伟大的思想》(第一辑)之《为何观看动物》

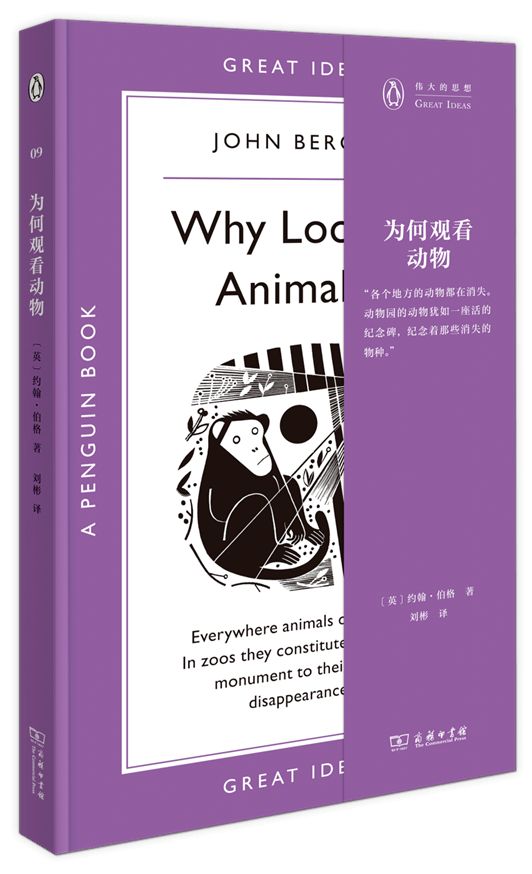

约翰·伯格(John Berger,1926—2017年)是英国当代的小说家、画家、博物学家、马克思主义艺术批评家,他的《观看之道》被奉为视觉文化研究必读经典。在《为何观看动物》中,伯格沿袭一贯的“观看之道”,继续流连于感性与诗意之中。本册由九篇散文式的独立短文组成,涉及众多话题,写作时间从20世纪70年代到21世纪,足足跨越了四十个年头。在这本小书中,伯格“观看”自然界中的动物,“观看”绘画中的动物,“观看”动物园中的动物,“观看”人性百态。“观看”的内容具体而感性,但绝不是随性的。叙述的内容日常琐碎,语言直白,甚至带有口语色彩,但每一篇都隐含着他对某一事件的哲理思考。

今天给大家节选本书的第三篇,也是同名篇章《为何观看动物》。约翰·伯格梳理了人与动物关系的历史变迁,据此提出了一个与传统人文主义思想截然不同的观点,即“动物与人一起构成了人类世界的中心”,动物是独立个体,“动物也会观看人类”。然而傲慢的人类根本不愿意接受这一事实,他们在文化上将动物边缘化,将动物收编入人类文化并剥夺了它们原本的意义。伯格还富有洞见地揭示了动物园与权力话语之间盘根错节的隐秘关系,并认为贫民窟、集中营、监狱、精神病院等社会机构组织在本质上与动物园类似,都是对物种进行隔离与关押。在资本主义文化之下,人与动物之间的彼此凝视已不复存在,这是无法弥补的损失。让我们效仿伯格的“观看之道”,重新思考人与动物的关系,从而获取一种崭新的“观看”世界的方式。

篇幅所限未摘录全文,有删减。

作者: [英] 约翰·伯格

出版社: 商务印书馆

译者: 刘彬

*本册为《伟大的思想(第一辑)》分册之一

当动物在观察人的时候,它们的双眼专注而谨慎。这只动物也会以同样的方式观看其他物种。它并非只以这种方式观看人类。但是,除了人类,其他物种不可能意识到,这只动物的眼神看起来非常熟悉。其他动物会被这种眼神震慑,人却能够意识到,自己正在回视对方。

动物打量着人,但它的眼前横亘着一道令它无法理解的深渊。这就是为什么人能让动物惊讶。当然,动物,即便是家养动物,也会惊吓到人。横亘在人面前的同样是一道无法理解的深渊,它与动物眼前的那道深渊类似,但并非完全一致。无论人望向哪里,都是如此。人总是带着无知与恐惧眺望远方。因此,在被动物凝视时,人类与那些被凝视的景致并无二致。正是意识到这一点,人才会在动物的眼神里感受到亲切与熟悉。然而,动物是独特的个体,永远不可能与人类混为一谈。因此,一种与人类的力量具有可比性,却绝不可能完全一致的力量被归于动物。动物所隐藏的秘密非常明确地指向人类,这一点与洞穴、山脉、海洋的秘密不同。

把动物的凝视与人的凝视进行比较,使这种关系变得更加显而易见。原则上,人与人之间同样存在难以理解的深渊,但这道深渊可以通过语言予以弥合。即使两人充满敌意,彼此完全没有言语交流(或者两人操着不同的语言),但语言的存在意味着,即便不是双向,至少有一方可以得到对方的确认。语言让人类自我思考,也促进了他们之间的交流。(语言的确认功能包括对人类的无知与恐惧的确认。动物的恐惧是对某种信号的反应,而人类的恐惧则是固有的。)

无论主动还是被动,没有哪只动物能确认人的意思。动物被杀死、被吃掉,它的能量被认为随之转移到了猎人身上并与猎人已有的能量相叠加。动物被驯服,这样它就能为农民干活儿,变成一种劳动力。但是,因为缺乏共同语言,动物的沉默确保了它与人类之间的距离,它的独特性与排他性。

然而,正是因为这种独特性,动物的生命与人类的生命永远不会混为一体,两者之间呈现平行关系。只有在死亡的瞬间,两条平行线才会交汇,或许死亡后,两条线又重新回到平行状态:因此,普遍存在一种灵魂轮回的观点。

由于二者生活的平行关系,动物陪伴人类,充当人类的宠物,这和人与人之间的陪伴关系完全不同。而差异在于,动物的陪伴是为了缓解人类物种的孤独。

动物地位的降低既有理论依据又有经济历史缘由,其过程大致与人被降格为孤立的生产与消费单位相同。事实上,在这个过程中,对动物的态度往往预设着对待人的态度。将动物劳动力物化为机械的观点被原封不动地挪用到对待工人劳动力的看法中。F. W. 泰勒创建并发展了以工时学与工业“科学化”管理为核心的“泰勒主义”。泰勒主义提出,工作不得不如此“愚蠢”和不近人情,以至于他(工人)的“心智较之其他物种更加像牛”。几乎所有的现代社会管理手段最初都是在动物实验中获得启发,然后逐渐发展与成熟。所谓的智力测试方法也是如此。现在,在界定人的概念时,即便像斯金纳那样的行为主义心理学家也仍将人的概念局限在他们从动物实验中得出的结论里。

难道没有一种途径能让动物得以继续繁衍而不是逐渐消亡吗?在最富裕的国家的城市里,我们从未见过像今天这样多的人拥有家庭宠物。在美国,估计至少有4000万只狗、4000万只猫、1500万只宠物鸟、1000万只其他宠物。

在过去,所有阶层的家庭都出于实用目的饲养家畜——看门狗、猎狗、捕食老鼠的猫,等等。无视动物的实用性而仅仅将其当作宠物,这是一种现代操作(在16世纪,宠物往往是指人工喂养的羊羔),从现存的社会规模来看,这也是一种独特的现象。这种现象是一种普遍而又个人化的退缩(退缩到私人家庭单位中)的一部分,这小家庭为来自外部世界的纪念品点缀着,或者说装饰着,这是典型的消费社会的特征。

小家庭生活单元缺乏空间、土地、其他动物、四季更迭、自然温度,等等。宠物要么被绝育,要么被迫与异性隔离,活动范围极度有限,几乎被剥夺了与其他动物的接触,被喂养的是人造食物。宠物的物质化过程在这句老生常谈中体现得淋漓尽致,即宠物逐渐地越来越像它的女主人或男主人。它们是主人生活方式的产物。

具有同样重要意义的是,宠物主人对待宠物的方式。(简单地说,养小孩儿与养宠物有所不同。)宠物对主人的某些性格特征做出回应,否则这些特征无法得到确认。从这一点来看,宠物让主人的身份完整。他对于自己的宠物而言与他对于任何人或任何其他事物而言并不同。不仅如此,宠物习惯性地做出反应,仿佛它能辨别这些特征。宠物犹如一面镜子,照出那些原本将永远被掩盖的特征。但是,双方在这种关系中都已丧失自主性(主人在他与宠物的关系中展示出独特的一面,宠物的一切身体需要则依赖主人),原本各自独立平行的生活已然被打破。

当然,相较于身体的边缘化,在文化上将动物边缘化的过程更为错综复杂。动物在人的脑海中留下深深的烙印,令人难以忘怀。谚语、梦境、游戏、故事、迷信、语言本身都令人联想到动物。脑海中的动物不仅没有被淡忘,还被收编入其他范畴,动物本身因此丧失了原本的意义。更为重要的是,动物已被收编入家庭生活,收编入奇观之中。

那些被家庭收编的动物类似宠物。但是,正如没有身体需求或身体限制的宠物,它们将成为人类彻头彻尾的玩偶。……

在最近一部精心制作的动物图册(弗雷德里克·罗西夫的《野生动物节》)的扉页上写着这样一段话:“这里的每一帧画面在现实世界里只能持续不到三百分之一秒,它们无法被人眼捕捉到。我们在这里见到了前所未见的景象,因为它们完全存在于我们的肉眼之外。”

在随之而来的意识形态中,动物总是被我们观看的客体。而它们能够观看我们的事实则被置之不理,变得毫无意义。它们是我们不断拓展的知识的客体。我们对它们的认知标志着我们对它们的权力,也标志着我们之间的区别。我们对它们的认知越多,与它们的关系就越疏远。

动物从人类日常生活中慢慢消失之际,正是公共动物园兴起之时。人们在动物园与动物相遇,观看它们、凝视它们,事实上是在缅怀两者之间曾经美好却永不再来的相遇。现代动物园是一种与人类存在的历史一样悠久的关系的墓志铭。人们并不这样认为,因为他们围绕动物园提出的问题是错误的。

伦敦动物园成立于1828年,巴黎植物园内的动物园成立于1793年,柏林动物园成立于1844年,这些动物园的成立都让其所在的城市声名鹊起。它们带来的声誉与皇家私有动物园带来的声誉没有本质不同。动物园以及黄金碟子、建筑、管弦乐队、演奏者、装潢、侏儒、杂技演员、制服、马戏、艺术与美食等,曾经是一个帝王或国王财富与权力的象征。同样,19世纪的公共动物园为现代殖民权力背书。捕捉一头异国动物象征着对遥远的异国疆域的征服。“探险者”通过运回一头老虎或一头狮子表达自己拳拳的爱国之心。把异国动物作为礼物馈赠给宗主国动物园,成为一种具有讨好色彩的外交行为。

然而,如同每一家19世纪的公共机构,无论实质上多么强烈地支持帝国意识形态,动物园都必须宣称自己的政治独立性与公益性。动物园强调自己是另一种形式的博物馆,其功能在于传播知识与启蒙大众。因此,与动物园相关的第一个问题属于博物学范畴,人们认为,在这种人造环境中研究动物的自然生活习性具有可行性。一个世纪之后,经验更丰富的动物学家康拉德·洛伦茨从行为主义与行为学角度提出了一些问题,目的是在实验室条件下通过研究动物进一步了解人类行为的发轫根源。

同时,基于好奇心,每年参观动物园的游客多达数百万人,他们的好奇心非常强烈、非常模糊、非常私人,很难用一个问题来表述。如今,法国境内的200家动物园,每年接待游客高达2200万人次。与以往一样,现在仍然以儿童游客为主。

在工业化社会,儿童世界充斥着各种各样的动物形象:玩具、卡通、图片、装饰,等等。没有哪一种形象可以与动物形象抗衡。儿童对动物的兴趣浓厚且具有自发性,人们据此认为,这种情况一直存在。当然,早期有一些玩具(当时绝大多数人并不知道什么是玩具)是动物玩具。同样,全世界的儿童游戏都涉及真实或杜撰的动物。然而,直到19世纪,动物玩具才变成中产阶级儿童必不可少的装饰。在20世纪,随着诸如迪士尼大型展示与销售体系的到来,动物玩具成为所有阶层儿童期的标配。

在20世纪之前,动物玩具的比例并不高。这些玩具并不刻意追求逼真的现实主义,而是具有象征色彩。这种差异类似传统木马与摇马的区别:前者只是一根棍子,上面装着一个非常简单的马头,孩子们就像骑在一根扫帚杆子上;后者则是一匹精心复制的马,活灵活现,套着真皮缰绳,披着真鬃毛,摇晃起来如同奔腾的真马。摇马是19世纪的发明。

追求动物玩具的逼真,这种需求造成了制造工艺流程的变化。最早的动物填充玩具诞生了,其中最昂贵的往往包裹着真正的动物皮毛——通常是流产的小牛的皮。这段时间也出现了毛绒动物玩具,比如熊、老虎、兔子等,孩子们可以抱着它们睡觉。因此,对动物玩具逼真性的追求与公共动物园的建立多多少少有关。

对一个家庭而言,游览动物园常常比逛一趟集市或看一场球赛更容易产生感伤情绪。成年人带着孩子去动物园,给他们解释动物玩具的原型,或许也有可能,他们自己也希望在那个复制的动物世界里重新找回某种纯真,那些铭刻在童年记忆里的纯真。

然而,动物往往辜负了成年人的记忆,与此同时,儿童看到的动物大多无精打采且目光呆滞。(动物园里常常可以听到孩子大声呼喊动物,有时孩子带着哭腔问:它在哪里?为什么它不动?它死了吗?)因此,尽管没有明确表达,但很有可能大部分游客充满疑惑:这些动物为什么和我想象的不一样?

这个非专业的、未曾表达出来的问题正是值得我们探究的问题。

为了观看、观察和研究动物,动物园竭尽所能地从世界各地收集各种动物物种。原则上,一个笼子圈住一只动物。游客到动物园观赏动物,他们从一个笼子走到另一个笼子,如同在艺术画廊里,在一幅画前停留片刻,然后移步到下一幅画,或者下下幅画。然而,动物园游客的视角总是错误的,就好比一张没有聚焦的照片。但是,人们对此如此习以为常,以至于几乎注意不到这个错误;或者,道歉总是预示着失望,以至于人们往往感受不到失望。道歉的一般套路如下:你的期待是什么?你过来看的并不是一只死气沉沉的动物,而是活生生的动物。它们在按照自己的方式生活着。为何它活着就一定要被人看到?然而,这种道歉的理由并不充分,真相往往更加令人惊骇。

不论你从哪个角度观看这些动物,即便它们紧贴栅栏,离你咫尺之遥,朝着你的方向看过来,你看到的仍是一个已经被绝对边缘化的东西。无论怎样集中注意力,你都永远无法使之中心化。为什么会这样?

在某种限度内,动物自由自在,但它们与观察者一样清楚自己被禁锢的事实。透过玻璃的可视性,栏杆间的空隙,或者壕沟上空荡荡的天空,一切并非表面看起来的模样——如果表里如一,那么一切都将不同。因此,可视性、空隙、天空都已成为一种符号。

这些东西一旦被当作象征符号,有时候便能够通过人工生产得以复制,从而造成一种纯粹的假象,比如,绘制在小动物居住的盒子背面的草原或者岩石潭。有时候,这样做仅仅是为了帮助人们想起动物原本生活的自然环境——构成猴子生活环境的枯树枝,为熊做的人工岩石,给鳄鱼的鹅卵石与小溪。这些添加的符号发挥着两个显著功能:对观众而言,它们像剧院道具;对动物而言,它们至少构建了一个让动物能够生存下来的微型环境。

这些动物被隔离,彼此之间缺乏交流,导致它们不得不完全依赖饲养者。由此带来的后果是,大部分动物的反应能力已经发生改变。被动等待外部力量随心所欲地介入替代了它们原本生活中的关注点。动物对草原风景画所做出的本能反应表明,一方面,它们所感受到的周遭环境已让它们产生幻觉;另一方面,彼此隔离保障了它们的寿命,也便于对它们进行分类管理。

正是这一切将动物边缘化。动物的生活空间由人工仿制,因此它们倾向于挤到这个空间的边缘。(越过这个空间就可以抵达真正的空间。)有时候,笼子里的灯光也是人造的。这一切令人产生幻觉。周边什么都没有,只有它们无精打采或者过度充沛的精力。它们缺乏任何主动性——除了短暂地食用饲养者提供的食物以及非常偶尔地与分配给它们的配偶进行交配。(因此,它们常年的行为成了没有行为客体的毫无意义的行为。)最终,依赖性与隔离状态决定了动物的反应能力,导致周遭的一切——通常发生在它们眼前,也是游客的所在地——在它们看来都是毫无意义的。(因此,它们显示了一种本来只有人类才拥有的情感——冷漠。)

动物园、仿真的动物玩具、基于商业利益而广泛传播的动物图片,这一切与动物开始从人类日常生活中消失同步发生。或许有人认为,这种新现象是一种补偿。然而,在现实生活中,这种新现象与驱逐动物同属一种残酷的运动。事实上,动物园及其为展示而添加的戏剧性装饰再一次证实了动物如何被绝对边缘化的事实。仿真玩具刺激了对新型动物玩偶的需求,即都市宠物。在激烈的竞争中,动物图像复制——当它们的生物繁衍变得越来越罕见——不得不将动物复制得越来越具有异域风情。

各个地方的动物都在消失。动物园的动物犹如一座活的纪念碑,纪念着那些消失的物种。而这样做也催生了最后一个动物隐喻。《裸猿》《人类动物园》成了世界级的畅销书。在这些著作中,动物学家德斯蒙德·莫里斯提出,动物在被捕获状态下表现出的非自然举止能帮助我们理解、接受和克服在消费社会中所经受的压力与紧张。

某种程度上,所有带有强制性的边缘空间——例如,贫民窟、破败小镇、监狱、精神病院、集中营——都与动物园有类似之处。然而,把动物园当作一个简单的象征符号既简单粗暴又避实就虚。动物园展示了人与动物的关系,别无其他。如今,将动物边缘化的做法被借鉴到如何对待另一个阶层,即中下层农民。在历史的长河中,这个阶层一直与动物保持着亲密的关系,并在这种关系中汲取智慧。这种智慧的核心是继承与接受存在于人与动物原初关系中的双重性。对这种双重性的拒绝极有可能曾在现代极权制度的兴起中扮演重要角色。但是,我并不希望忽视那个非专业的、未能有效表达,却是关乎动物园的基本问题。

动物园只会令人失望。动物园的公共宗旨是为游客提供观看动物的机会。然而,无论在动物园的哪个地方,作为陌生人,你根本没有机会看到动物的眼神。最好的情形是,动物的凝视一闪而过,旋即跳过你而望向别处。它们要么斜视,要么空洞地望向远方。它们机械地扫视着。它们对凝视具有免疫性,因为再也没有任何事情能够成为它们关注的中心。

动物被边缘化的最终后果恰恰体现在这里。人与动物之间的凝视或许在人类社会发展过程中扮演过至关重要的角色,在不到一个世纪之前,彼此间的凝视一直是人类日常生活的一部分,如今却已无影无踪。在动物园观看每一只动物的时候,形单影只的游客更能体会到自己的孤独。对于人群而言,动物只是一个最终被隔离的物种。

这是历史性的损失,动物园是这一损失的纪念碑,在资本主义文化中,这项损失已无法弥补。

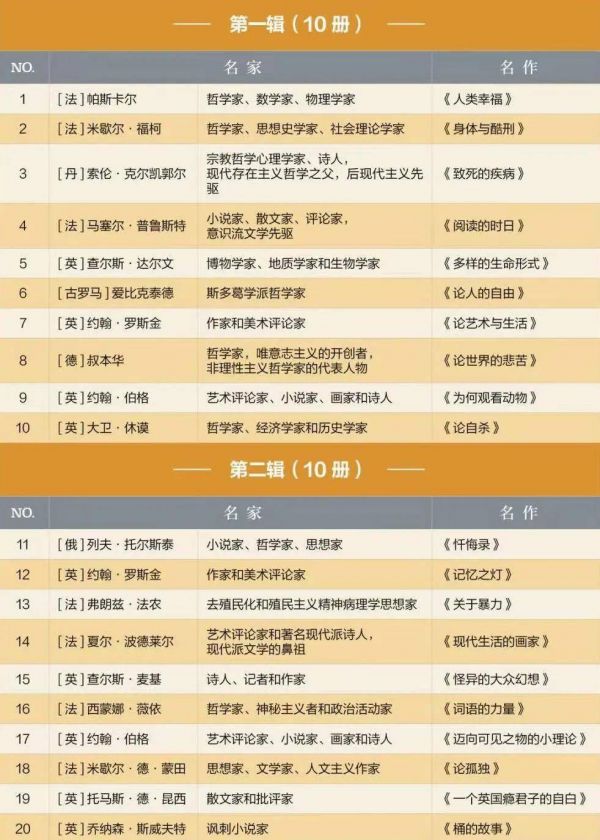

《伟大的思想》

★当选商务印书馆2023年度十大好书大众类TOP1

★权威品牌企鹅兰登×商务印书馆

联合出品

★清华大学历史系教授刘北成、北京大学社会学系教授渠敬东担任顾问遴选书目

★陈嘉映、戴锦华、董强、葛兆光、林道群联袂推荐

★跨学科、跨语种、跨流派、跨国别,以最专业的角度为读者提供最丰富的阅读体验!

《伟大的思想》是企鹅兰登的“镇社之宝”,收录了推动人类文明的著名思想家、文学家、艺术家的经典短篇著作,包括爱比克泰德、大卫·休谟、托尔斯泰、罗斯金、薇依等;话题广泛、指引当下,涉及美学与爱的体验、人生价值、忧郁与规训、战争与暴力、女性主义等。融人类生活的敏锐观察、微妙推理、精确表达和令人惊叹的想象力于一体,启发世人感受并成为有洞察力的头脑。中文版封面复刻原版设计,由“英国50大设计师”之一的大卫·皮尔森操刀,曾获D&AD国际设计大奖。

企鹅兰登出版人西蒙·温德尔曾说:“倘若没有这个作家或这本著作,我们将无法想象今天的世界”,这就是它历久弥新的迷人魅力。

责任编辑:

相关知识

约翰·伯格:当我们观看动物时,我们在看什么?|《伟大的思想》(第一辑)之《为何观看动物》

《西游记》有那么多动物成精,为啥这种常见的动物吴承恩不敢写?

为什么我们依然需要反战文学——来自《动物园长夫人》的启示

动物的存在不是为了教诲人类

新书速递 | 韩林合《人:遵守规则的动物》试读

思南书局三楼变身“童话世界” 看插画中的“神奇动物”

热搜第一!多位明星因谴责虐待动物 个人信息遭曝光?

5111只动物在最贵的土地上

沙僧的真身是什么动物?为何被贬河里?黑水河一战他亲口讲出了

世界文学新动向|当我们不再理解世界

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44666

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20127

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527