张桂梅,比高山还要高

原标题:张桂梅,比高山还要高

原创:王开东

今晚和程老师一起去看《我本是高山》,根据张桂梅故事改编的电影。影评过几天待发。

观影之前,我想起了我写的张桂梅的文章,在我心目中,张桂梅比高山还要高大,比大海还要宽广,比天空还要辽阔。

2021年,张桂梅老师荣获“七一勋章”。颁奖仪式上,服务人员搀扶着她,她的手上缠满了绷带。张桂梅随后代表29位获奖者发言。其中有一句话让我热泪横流。“只要有一口气在,就要站在讲台上……”

张桂梅活出了大气象,担负起了本不该是她个人所承担的重任,把使命、责任和担当发挥到了极致。在张桂梅老师之前,我对一切献给老师道德高标的称号都保持警惕。在我看来,老师只是一个平凡职业,至多是一个教育人的特殊职业,职业规范无论如何强调都不过分,但不宜把一个职业进行道德拔高,这对教育和教师未必是好事。

但在看到张桂梅先生的事迹之后,我有一种异样的感受,止不住地难过,止不住地心酸,止不住地感动,止不住地热血沸腾。我们这些好胳膊好腿好身体的人,在张桂梅校长面前无地自容。张桂梅,一个60多岁的“老太太”, 一身是胆,全身是病,但却独自在深山老林办起了一所全女子免费高中,成为孩子们的“老师妈妈”。

她拼了老命要改变大山里女孩子的命运。其实她只是一个贫病交加、一贫如洗的老太太,但却肩扛手挑,扛起黑暗的闸门,把这些可怜的山区女孩放到光明里去。十年来,她把1600多名山区贫困女娃免费送入大学,这些大学包括浙江大学、复旦大学、四川大学和武汉大学等,创造了一个教育史上无法企及的高峰。

我走来走去,想要表达,想要倾诉,甚至想要骂人,为什么要让一个“老太太”拼命?张桂梅究竟走过了一条什么样的路?她何以会成为张桂梅?她为何要拿命教书?

张桂梅是牡丹江人,一开始她和丈夫同在大理教书,两人感情非常好,日子过得美滋滋的,堪称岁月静好。1993年,天有不测风云,丈夫查出胃癌晚期,天塌下来了。他们跑医院,找医生,花光了所有的积蓄,尝尽人间冷暖,告贷无门,最终丈夫还是怆然离世。

张桂梅人财两空,在这种巨大的打击 下,她主动要求调离大理,离开这片伤心地,调到更加贫穷的丽江华坪。她先在华坪中心中学教书,后来民族中学组建,张桂梅又被调往更偏僻的民族中学。张桂梅就像是一块砖,因为材质过硬,哪里需要就往哪里搬。

但命运的魔爪又一次伸向了她,丈夫去世四年后,张桂梅查出子宫肌瘤。一贫如洗,家徒四壁,看病的债还没还完,怎么可能再去治病?她就把病历藏起来,一个人顽强与病魔斗,弯腰驼背继续教书,累了就趴一会。这个倔强的女人从来不相信命运。她与天斗,与地斗,与命斗,也与病斗。她骨子里就有一种斗争精神,打不倒,压不垮,战不怕。小时候她一个人在大山里疯跑,遇见了一头狼,差一点被狼吃掉,但靠着勇气和沉着,小小的她还是全身而退。

但疾病就是疾病,肌瘤后来长到了5斤重,她终于顶不住,栽倒了。县里知道了她的情况,命令她去治病,县长打包票:“我们再穷,我们都会救活你。”

当时正在开妇代会,县里动员代表们为张桂梅捐款。最感人的一幕出现了,有一个企业家捐出了2000元钱,还有一个代表没有钱,捐出了5块钱路费,然后徒步几十里回家……朴素的山里人,伸出了温暖的手,挽救了张桂梅的命。

张桂梅活过来了,她突然产生了一种使命感,她的命是这个县里人救的,她应该要为这个县做点什么。她的命不再属于自己,她要奉献,要不停地燃烧,要用尽所有力气来报答,东北女汉子从来都知恩图报。那以后,她疯狂地扑在教学上,人家是认真教学,她是玩命地教书。

在教学中,她有一个奇怪的发现,班级女孩子本来就少,上了上着,突然女生就少了一个,很快又少了一个,到了最后班级几乎就没女生了。

这是怎么回事?她就去乡下家访。原来,很多女孩回家之后,那么年轻就定亲了,或者干脆就嫁人了。因为穷,女孩子读书没用,应该让给男娃读书,农村人理所当然这样取舍。张桂梅找女孩家长吵,她拿出学费要把女孩子带回来教。她还找村干部,她出学费和工资,她希望一个孩子都不能少……但她唇焦口燥呼不得,一个人在黑暗的山路上,一边走,一边嚎啕大哭。

最让她受刺激的,做出这样决策的,常常就是女孩的妈妈。她们不懂得自己的命运凄惨,又把同样的悲剧加在女儿身上。

2001年,华坪成立了一个福利院——儿童之家,捐助方指定让身为教师的张桂梅兼任院长。

这个指定非常有意思。第一,张桂梅只是一个普通教师。第二,张桂梅没有做过妈妈。但这个指定的背后, 是人家对张桂梅的信赖,这是一个干实事的人,是一个值得生命托付的真人。儿童之家一共收养了136个孤儿,张桂梅一下子成为136个人的“事实妈妈”,这是一个多么伟大的母亲,虽然她没有真正做过母亲。

很快张桂梅又发现,她孤儿院的儿子极少,女儿多出了很多倍。原来被遗弃的基本都是女婴,张妈妈的心再次被刺痛了。谁遗弃了他们?当然是孩子们的母亲!

女孩子受教育太重要了。张桂梅说:“女孩子受教育她可以改变三代人的。如果她有文化,她会把孩子丢掉?我的初衷就是解决低素质母亲和低素质孩子的恶性循环。”

应该说,张桂梅凭着女性的敏感抓住了核心问题,女性的教育问题太重要了。这让我想起了德国人普方灭门案,或许张桂梅也曾关注过这个案子。

2000年4月1日深夜,江苏沭阳4个失业青年入室盗窃,杀害了奔驰亚洲副总裁德国人普方,还有普方的妻子和一对儿女。

普方母亲从德国赶到南京,她作出一个让我们很陌生的决定——写信给地方法院,不希望判4个年轻人死刑。“德国没有死刑,我们会觉得,他们的死不能改变现实”。

但更让人震惊的还在后面。普方母亲居然去了沭阳,当她看到当地的贫穷,了解到四个杀人犯都是文盲,这个老人默默流下了眼泪。她觉得应该为死去的子女做一些有意义的事。于是,她联系在南京居住的一些德国人,成立了普方纪念协会,首先是致力于帮助苏北地区的妈妈,再慢慢改变她们孩子的生活状况。当社会为孩子走上“自主而充实”的人生道路创造了机会,他们可能就不大会犯罪,毕竟每个人不是生下来就是想干坏事的。

如今,普方遇难10多年过去了。苏北有近千名贫困学生因此圆了求学梦,但他们不知道自己为什么会受到资助,更不明白一个老母亲破碎的心以及一颗高贵的灵魂。

要改变一代人最便捷的是改变女性,一个妈妈影响三代,这是普方妈妈的认识。

张桂梅老师的信念则是,一定要筹建一所免费的女子高中,一定要用命把这所学校办好。

这个想法太荒唐,也太大胆了,今天还能筹办一所女子高中?而且还是全免费的女子高中?发达地区高中也不是免费的,更何况华坪还是一个贫困县?这简直就是天方夜谭。退一万步,即便要筹办,仅仅一个普通老师就能筹办?但张桂梅不管不顾,由此可见她的执拗。

她坚信了这个目标,就一定要去做。假期里,她带齐所有证件,到城里去募捐:“我想办一所学校,您能不能支持我五块、十块,哪怕两块都行?”

整整五个寒暑假,她一共募捐了1万元。我觉得这真是一个奇迹,不是觉得少,而是感叹真有人为她捐。她这个做法,肯定会被很多人怀疑的。一个女教师募捐说要办一所女子高中全免费的学校,你相信吗?我也不敢相信啊。办一所学校太难了,土地从哪里来?筹办需要一个班子,需要编制,需要教师,更要命的是,私人筹再多款也没法办学,谁还愿意免费办学?

难怪很多人骂她是骗子,好手好脚不劳动,戴个眼镜装老师出来骗人……什么难听的话都有,五年1万元能做什么,根本就是杯水车薪,九牛一毛。

正当这个计划快要胎死腹中,张桂梅有幸当选全国十七大代表,去北京大会堂开会。省吃俭用的她,穿的裤子有两个大的破洞。这不是流行的破洞裤,更不是行为主义,就是一条破旧的裤子。也就是这一条破裤子,引起了细心记者的注意。张桂梅的故事因此被发掘,记者流着眼泪采写了一篇报道,《我有一个梦想》震撼全国。

张桂梅的梦想成真了,全国捐款雪片一样飞来,当地政府也因时而动,筹措了一笔钱款,首期200多万元。2008年8月,华坪女子高级中学拔地而起,张桂梅担任首任校长,首届共招收少数民族女生100名,不需成绩,全免费,还有16位教职员工也受到感召,准时就位。

尽管学生基础差,但张桂梅的要求就是,像周扒皮一样压榨,压榨自己,压榨老师,也压榨学生,一定要把该吃的苦都吃了,要感天动地,要蜕掉几层皮,坚决要把学习搞上去。

她兼任保安兼校长,每天天不亮,她就带着喇叭,喊着逼着学生起床了。学校采取的措施就是刷题,纯粹地应试,不断做题,不断更正,不断进步。别的顾不上,也管不了,就为了多快好省出成绩,争一口气,把命运牢牢握在自己手中。先要考上,走出去,走到大山外面去,不能十几岁就嫁人,然后生娃。娃十几岁辍学,再嫁出去。这是一个死循环,也是一个代代贫困的死结。

为了安顿好女娃们的后方,10年来。张桂梅常规工作家访,走过了11万公里,走进1300多名学生家,一家都不落下。常常家访一个,要爬几小时的山,有一次坐摩托车,颠断了她两根肋骨,但骨头可以断,家访还要继续进行……她哪里是教书,她分明是在搏命,她也在真正的扶贫,彻底解决精神的贫困,让孩子的脑子富起来,才能真正消灭贫困。

张桂梅老师有肺气肿、肺纤维化、小脑萎缩等10多种疾病。但她就是能顶住,她说,“我就看老天能把我领走不”,带不走就好,我不能把宝贵的时间浪费在无休止的看病上”,只要一天不死,就要拼命做一天,时不我待。

她几乎所有的钱都拿来资助了学生,后来她高票获得“兴滇人才奖”,奖金30万元,她又全部捐给了更贫困的丁王小学。她没有家,一个人住在学校一个破旧的宿舍里,她忘记了世界,忘记了自己家人,最爱的姐姐去世都不知道,她只要她全部的学生孩子。

在中国历史上只有一个人能与她相提并论,那个人就是清朝的武训。青年时代的武训,因不识字,受尽欺凌吃尽苦头。21岁时,他发奋要办义学,他以行乞的方式集资,四处向官老爷、财主老爷叩头,请求开恩施舍,目标是“使贫苦人家子弟无钱也能读书,使他们读了书不再被人欺侮”。

光绪十四年,武训靠乞讨所得的款项置买了230亩田地作为学田,并积蓄了钱3800余吊。先后兴办了三所义学。学校建成后,他到当地有学问的进士、举人跪请任教,并到贫寒人家跪求他们送子上学。

武训依靠乞讨为生、终身未娶办学,不知感染了多少人,清政府赐其“义学正”,并御赐“黄马褂”,蒋介石赞其“为人师表”,冯玉祥称其为“千古奇丐”。《武训传》电影虽然一度被封,但现在又解封了。那些真正激动人心的义举,任何时候都不会过时。

张桂梅就是新时代的武训,在她精神的感召下,学校老师都拼了,生命不息,教学不止。她给老师们下“硬指标”:“村里人家祖祖辈辈第一个高中生在我们这儿,我们一定要把她们送出去。”

这哪里是正常的教书,这完全是一群疯子的白刃战,拼刺刀,这是中国教育史上真正的亮剑精神,狭路相逢勇者胜!风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。悲哉,壮哉,美哉!

今年七月,华坪女高将送走它的第十二届毕业生。2019年高考,华坪女高118名毕业生一本上线率达到40.67%,本科上线率82.37%,排名丽江市第一。建校至今,已经有1645名大山里的女孩走进大学。

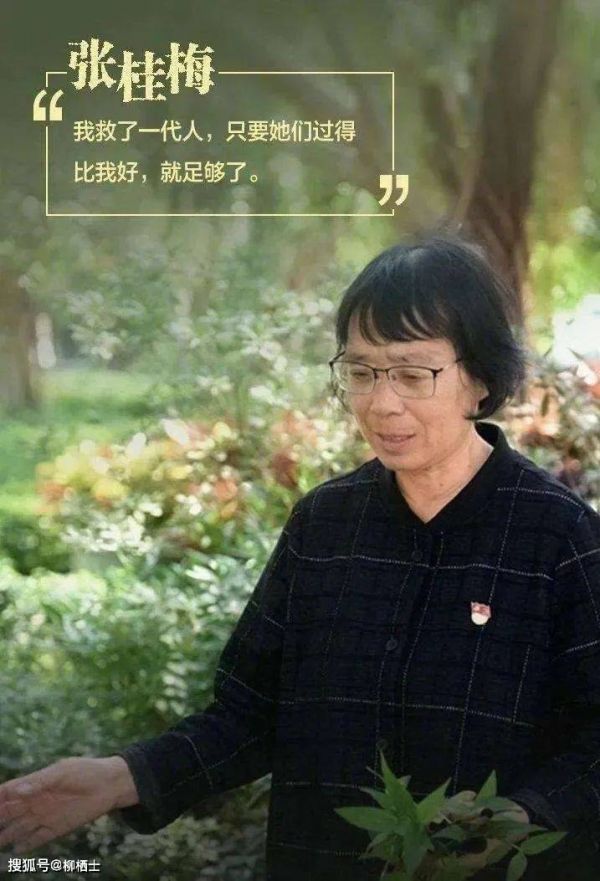

陈毅元帅说,淮海大战的胜利,是后方民众用小推车推出来的。华坪女中的胜利是怎么来的?是张桂梅带着一帮老师用命换来的。很多人很困惑,张桂梅到底为了什么?她说:“不管怎么着,我救了一代人。不管是多是少,她们后面过得比我好,比我幸福,就足够了,这是对我最大的安慰。”

这让我想起了大海边那个小孩子。他把潮水卷到岸上搁浅的无数小鱼,一条条扔回大海。很多人不理解,你能扔得完吗?谁在乎呢?男孩一边扔一边说,这条小鱼在乎,这一条也在乎。张桂梅就是那个扔小鱼的孩子,每一个被她扔进大海的小鱼,都会在乎……

我也很在乎,我觉得我也是被她扔进大海的一条小鱼,本来我已经干涸,充满了职业倦怠,只觉得所住的并非人间,艰以呼吸视听,苟延残喘,但现在我满血复活了。

人生难得几回醉,我也愿意做这样的事,我想为这些温暖的人做一些力所能及的事,我也想做一个扔小鱼的男孩!为这些农村女娃走出大山,尽我们的一点力!

责任编辑:

相关知识

张桂梅称“我本是高山”不是校训:你生来并不懦弱 不比别人差

扮演张桂梅,知名女演员发声!网友:太像了……

海清扮演张桂梅老师被骂惨,人设彻底崩了?

《我本是高山》:用“溪流”般的情感,颂扬“高山”故事

39岁谭维维饰“燃灯校长”张桂梅,双眼含泪胶带布满双手,网友直呼太感人

39岁谭维维饰“燃灯校长”张桂梅,眼眸深邃胶带布满双手,太感人

张桂梅做客央视,刚到演播室,导演就皱眉:您这身衣服不合适,赶紧换一套…

为了写好张桂梅 他在华坪住了56天|华语青年作家奖

谭维维暌违5年再演音乐剧,主演《绽放》讲述张桂梅感人事迹

谭维维主演张桂梅题材音乐剧

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44666

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20127

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527