深情回眸中的大地之歌——阿舍《阿娜河畔》新书分享会在京成功举办

原标题:深情回眸中的大地之歌——阿舍《阿娜河畔》新书分享会在京成功举办

12月16日下午,“深情回眸中的大地之歌——阿舍《阿娜河畔》新书分享会”在北京举办。著名作家、第十一届茅盾文学奖得主乔叶,中国社会科学院研究员刘大先,中央人民广播电台读书节目主持人马宗武,以及《阿娜河畔》作者阿舍从长篇小说《阿娜河畔》出发,深入探讨了如何用文学重建精神故乡、解读故乡与人的关系、展现人情人性的丰富性等话题。活动由马宗武主持。

阿舍

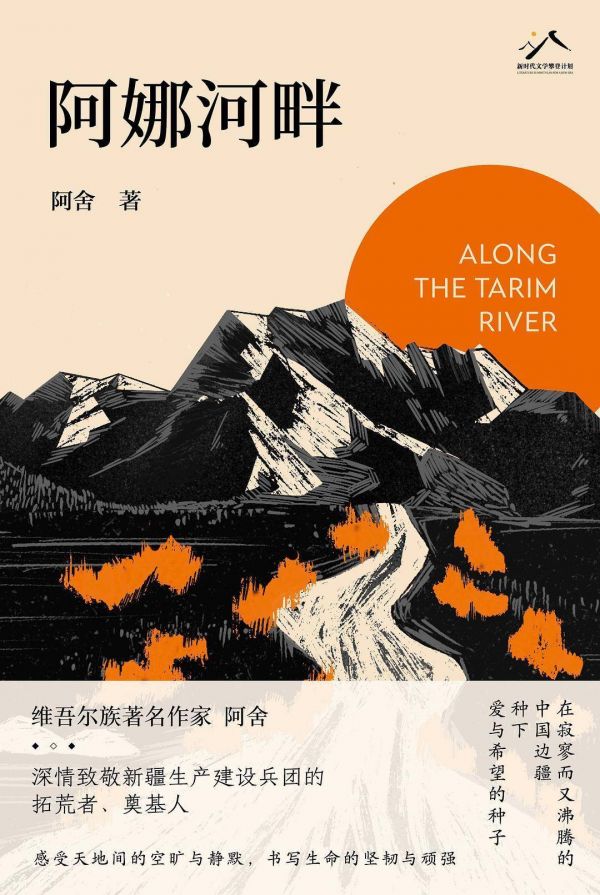

《阿娜河畔》是阿舍的最新长篇小说,小说讲述了在茂盛农场的建设中,以明双全一家为代表的建设者在这片土地上的生活历程。小说多角度、多方位地描写了边疆建设的壮阔事业和巨大变迁,展现了几代人在边疆的建设事业中为家国而奉献、为理想而奋斗、为生活而努力的动人篇章。

文学是精神的故乡,故乡是生长的文学

活动开始,阿舍向大家介绍了这部小说诞生的背景:“这部小说是我根据自己在农场出生、成长的十八年的生活经历所积累下来的情感,发自于心底积累多年的生命感慨。”在写作过程中,阿舍重新认识了自己的故乡,对故乡的历史与生活获得了更加深入的理解,“它无论对我的生命,还是对我的创作,都给予了巨大的滋养”。

“故乡是离开才能拥有之地”,谈及对《阿娜河畔》的印象,乔叶表示自己与阿舍在个人生命的流转上有着相似的路径,因而书写故乡时都带有一种从异乡回首故乡的“寻根”之意。

刘大先表示,《阿娜河畔》使他想起了前苏联作家肖洛霍夫的作品,“阿舍的作品非常素朴地站在普通民众的立场上,这里没有英雄,都是普普通通的人,但同样写出了人内在的复杂性”。

“故乡”是文学创作经久不衰的母题。同样在新疆生产建设兵团的农场度过少年时代的马宗武,因为与阿舍有着共同的生活经历,读《阿娜河畔》时内心久久不能平静,“那片土地成为丰收的土地经过了漫长的岁月,而这个小说表现的就是几代建设者在这样的过程中发生的各种各样的故事”。

每个人物背后都有一个小世界

《阿娜河畔》在时间上从二十世纪五十年代写到改革开放后,展现了几代人建设边疆的奋斗历程,小说塑造了一大批个性鲜明、命运轨迹多样的人物,而小说创作是否做到“以人为本”,决定了这部作品是否足够“扎实、丰满、鲜活”。

乔叶认为阿舍的写作特别可贵的一点在于她在写历史和社会生活的同时,没有被历史和社会生活裹挟。阿舍介绍自己在进行《阿娜河畔》前期准备工作时,除了要阅读、了解兵团整体的历史,还要以聊天的方式对家乡的亲友做一些采访,记下一段段故事,从感性层面获得对这段历史的认知。

在刘大先看来,阿舍聚焦的边地生活的首要特点是写了“人的创造和这个创造本身的变革”。从这个角度看,《阿娜河畔》与《鲁滨逊漂流记》表达了相似的主题。

阿舍的《阿娜河畔》写出了集体和个体在时代的变革当中发生的博弈,这个博弈不是谁对谁错的问题,这就是历史的真实感。

成长,就是意识到不断变化

“阿舍的写作蕴含了她叠加的各种身份带给她的生命体验,呈现为一种特别具有生命感的、深刻且丰饶的,也有很温暖的混合性的表达。”乔叶认为阿舍丰富的身份维度是其开展写作的一大优势与特点。

谈及自己的多民族文化身份,阿舍表示自己也曾经历过自我身份认知的困惑,而身份的多元性是故乡赋予自己的,因而处理身份认知问题也就是处理自己与故乡的关系问题。

“我们自己在人生中不断成长,但个人的经验是有限的。阿娜河是所有人生命中的一条河,人们的命运实际上相差无几。”当小说中人物的故事能够照亮读者生命中晦暗的部分,文学的意义就实现了。

文|樊金凤、左怡然

校对 徐珩

责任编辑:

相关知识

深情回眸中的大地之歌——阿舍《阿娜河畔》新书分享会在京成功举办

深情回眸中的大地之歌 长篇小说《阿娜河畔》推出

阿舍新作《阿娜河畔》研讨会举办

阿舍长篇新作《阿娜河畔》被评有“天然去雕饰”的朴素之气

阿舍长篇小说《阿娜河畔》出版研讨会在银川举行

阿舍《阿娜河畔》:书写时代、地域与一代一代的兵团人

如磐石般的生命质地 长篇小说《阿娜河畔》研讨会举办

写出“磐石般的生命质地” 阿舍长篇小说《阿娜河畔》研讨会在京举行

《阿娜河畔》:书写边疆建设者的奋斗故事

宁夏作家阿舍长篇小说《阿娜河畔》出版研讨会在银川举行

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49257

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44679

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40857

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21159

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20134

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19537