《对我无害之人》:即便我们永远无法完全理解彼此,也依然要努力去抵达

原标题:《对我无害之人》:即便我们永远无法完全理解彼此,也依然要努力去抵达

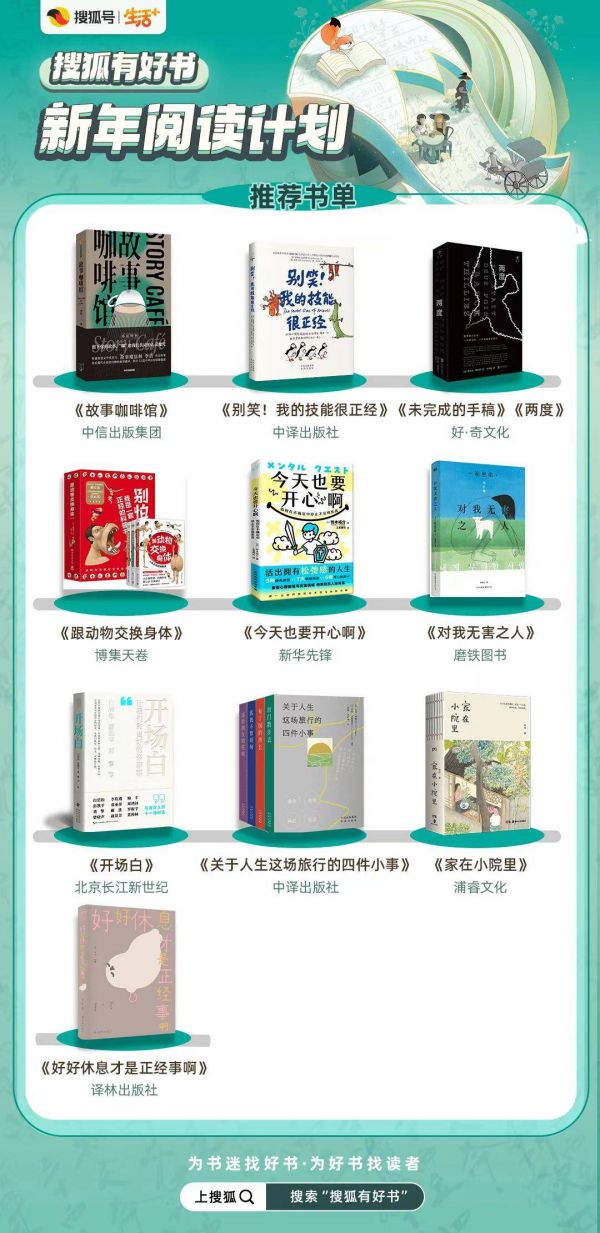

搜狐有好书

搜狐有好书

崔恩荣在《致中国读者》一文中就毫不讳言地提到自己的写作意图:“我们真的彼此了解吗?我们真的想要理解吗?通过写小说,每次我都能切身感受到人与人之间有多么遥远,我们也永远不可能完全理解彼此。有的人表面看来毫无缺憾,内心深处却满是伤痛;有的人比谁都自信满满,却也有悄悄落泪的时候。每个人都因为固有的经验和创伤形成自己的纹理,他(她)们的内心就是人类尊严的证据。”

这段话初读貌似有些矫情味,可是再读、反复读,却发现有点卡夫卡的味道,就是“让日常阅读成为砍向我们内心冰封大海的斧头”。是的,崔恩荣果然有一把“砍向我们的斧头”,八个故事,个人的记忆交织着历史的记忆,从洁白的少年到斑驳的老年,各色人物都有自己的故事,也有自己的怕和爱。

在《祥子的微笑》里,原本以为祥子很重要,后来发现祥子的存在可能也是个谜,更别说“祥子的微笑”意味着什么。因为从始至终,“我的成长与变化”才是贯穿始终的。尤其崔恩荣夹叙夹议的笔法,让人觉得文字里“我”就是我们自己。

比如这段:“尽管不知道祥子是谁,仅仅因为是远道而来的客人就笑脸相迎。我们家人不擅长表达爱意,相视一笑都会觉得别扭。妈妈和外公对祥子的热情显得陌生而滑稽。”再比如这段:“家人总是像最陌生的人。也许祥子比我更了解外公。”还比如这段:“梦,只是斑驳的外衣,掩盖了虚荣心、功名心、人情欲望和复仇心等肮脏的心思。”

类似的叙事表达贯穿全篇,让你觉得既是看小说人物的成长变化,也是反观自身的一个过程。其中有人与人的嫉妒和傲慢,也有人与人的和解与心疼,就好像说人这个复杂的动物总是后知后觉,而那些“自以为”终究随风飘散,留下的往往是持续的反刍记忆和永恒的温暖回忆。

同样在《你好,再见》里也是如此,在看似疏离的关系里,却也能看出人与人的热切和温暖。邻人之间,家人之间,总有努力想尽办法弥合关系的人,也总有放不下心中执念的人。以至于人间烟火里,冷暖总是就在一念之间。

《对我无害之人》

《对我无害之人》

当然崔恩荣也比较实在,文字里不仅体现了关系的变化,也巧妙地融入了价值观对一个人的重要性,对一组关系的致命性。以至于当我们读到这段:“当时间流逝,某段关系结束时,我总会想离开的是谁,留下的是谁。”总会觉得这也是我们自己的人生疑问。

好在,崔恩荣总是能在小说的结尾处留下温暖的和解。总让我们觉得人世间是有理解的,也就是:即便我们永远无法完全理解彼此,也依然要努力去抵达。再往后面的《姐姐,我那小小的顺爱姐姐》、《韩志与英珠》、《米迦勒》、《601,602》、《援手》、《筑沙为家》也是如此。

虽然笔调依然是那么相似,但是故事却各有精彩之处。有时候你会觉得崔恩荣把生活过分戏剧化了,觉得不真实,觉得太夸张,觉得太巧合,可问题是,当你把自身放到小说的故事框架里时,却也是有共鸣之处的,也就是说,故事都是可以找到底座的,甚至连那些温柔的话语、冷酷的指责,也能在生活中找到原型。

不得不承认,崔恩荣做到了她所谓的写作初衷:“我写的是普通人的故事。”是啊!读者们多数何尝不是普通人?这样的写作自然是能深入人心的。而且当你读到书后两则《作家的话》,会发现崔恩荣的作家之路也是很难的。换句话说,她写的故事不仅治愈到别人,同时也治愈到她自己。

所以,总体上来讲,《对我无害之人》是一本治愈的、和解的、温暖的“故事汇”。我们都是无害之人,我们都曾伤害他(她)人,这是崔恩荣作家之路的开始,也是她对人性细微处颇有洞见的积极总结。

搜狐有好书:为书迷找好书,为好书找读者

搜狐有好书:为书迷找好书,为好书找读者

责任编辑:

相关知识

《依然爱丽丝》:别再要求你身边的阿尔兹海默患者“用心努力去记事”

《依然爱丽丝》:别再要求阿尔兹海默患者“用心努力去记事”

中年人的放下,一半是理解,一半是算了

《鱼没有脚》:努力去爱生活,努力去爱每一个人

如果是真爱,断联了,依然能走到一起

彼此理解就好

欣赏艺术是为了抵达理解,而非加深误会 | 书评

曹格妻子吴速玲宣布离婚:我们无法理解对方,所以结束了14年的婚姻,会共同抚养2个孩子

我完全理解为什么说她是老天赏饭吃了……

《虚无主义》:它不仅难以厘清,更无法摆脱

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49257

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44679

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40857

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21159

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20134

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19537