“英雄会垮会消失,我们要做的只是传承”

原标题:“英雄会垮会消失,我们要做的只是传承”

在台北市松山区,有一条因一家杂志社而得名的小巷——汉声巷。汉声杂志社自 1971 年就坐落在此,也是在这里,诞生了两本在杂志史上至关重要的艺术杂志,分别是创刊于 1971 年 1 月的英文汉声杂志 ECHO,也是中文《汉声》杂志的前身,以考据传统民俗文化为主要内容;同年 3 月,《雄狮美术》发行创刊号,开始向本土引介当代艺术的世界风景,并推广台湾岛内艺术家。

3 月 4 日凌晨,《汉声》杂志创办人黄永松于台北逝世,走完了他硕果丰厚的一生。近半个世纪以来,黄永松都被认为是台湾民艺出版全方位成就的第一人。他主编下的《汉声》杂志,每一篇报道都细致入微,精雕细琢,受到许多国际媒体的肯定;出版于 1981 年的《中国结》丛书风行一时,“中国结”一词也源自黄永松;他所建立的民间文化基因库,也开启了许多后人对于台湾在地文化保存工作的重视。

同样创办于 1971 年的《雄狮美术》,也因为对于本土艺术家的持续发掘,很长时间内被称为台湾艺坛的风向标。《雄狮美术》的创办人李贤文认为,在那样一个“充满理想的年代”,“以民俗为主的《汉声》,以纯美术为主的《雄狮美术》,像鸟的双翼,相辅相成”。

今天单读分享杂志 VERSE 的文章。在这次访谈发生的 2021 年,这两本刊物都迎来了建刊的第 50 年,它们之间的连接,共同反映近半世纪台湾的文艺风潮,也牵引出台湾本土艺术从锚定自我,到内向反省的创作轴线。访谈中,黄永松谈及并不寄望于《汉声》顺应新的时代,成为“快速”的媒体,即使近五十年过去,他对于《汉声》的愿景仍然未变,“英雄会垮会消失,我们要做的是传承”。

《汉声》与《雄狮美术》:两本文化杂志先驱五十年的历史大梦

来源:VERSE

撰文:蒋亚妮

《汉声》与《雄狮美术》之古往今来

《汉声》当年的“四君子”吴美云、黄永松、姚孟嘉与奚淞,如今仅剩黄永松守候这本杂志。彼时,曾被另一位创办人吴美云笑称为“angry young man”的黄永松,从拍电影走向办杂志,后来则从愤青成为耆老。他坦言能在《汉声》一待就是一辈子,简单来说,“杂志就是有魅力,吸引了我”。黄永松引《孟子》一句“得道多助”,便轻轻将那段没钱就借钱、摄影器材只有一台相机的草创艰辛带过。

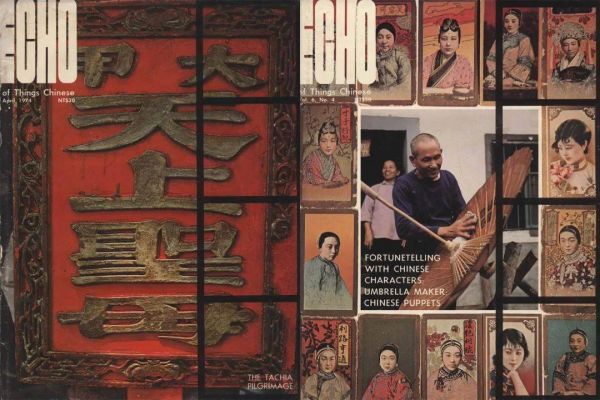

英文版 ECHO 自 1971 年创刊始,便成为中华航空公司的机上刊物,曾销售至三十多国,主题从妈祖绕境、七爷八爷等民间信仰,再延伸至民俗以外的社会考现学范畴,如台湾少棒、爱国奖券、成衣工业除了让当时的西方世界会认识台湾社会,考现学式的纪录也成为追溯台湾民间的重要线索。

直到 1978 年改版为中文《汉声》,才完全聚焦民俗文化。《汉声》自第一期“中国摄影”专题开始,正式开启企画编辑,也逐渐打破了杂志须有固定出版时间的模式,向丛书靠近。

黄永松认为:“相比英文版的自由,中文版《汉声》主题比较明确,对文化认识也比较深入。杂志很多人会做,而这种丛书式的方式,《汉声》可以更细致地处理。也可以说《汉声》是丛书式的杂志、杂志式的丛书,一本 magazine book。”

而《雄狮美术》从 1971 年开始至 1996 年停刊,历年总编辑风华各异,从何政广到创办人李贤文自身,“奚淞的庶民性,蒋勋的文化性,王福东的冲击性,与我的非主流”。《雄狮美术》同样见证许多历史现场,展开回应或反思,像是 1977 年台湾发生的北海岸“科威特邮轮漏油”,制作出环境污染与艺术创作的专辑。

1984 年一月,“台北市立美术馆开幕专辑”为始,记录了台湾美术馆诞生的时代;1986 年,借“公众艺术问题”探讨并呼吁台湾重视景观雕塑与新建筑。《雄狮美术》从深掘本土素人画家,到引介德国的“卡赛尔文件展(documenta)”为台湾开启国际视野。

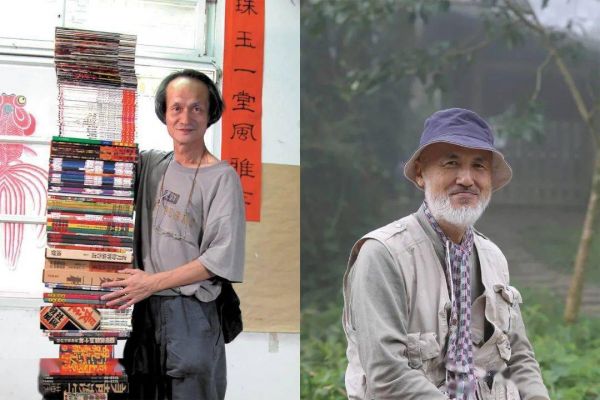

左图:《汉声》创办人黄永松;右图:《雄狮美术》创办人李贤文。

在台湾,《雄狮美术》一路引领艺坛风向,更影响了 1996 年“台北双年展”的定题。李贤文持续挖掘或再现许多当代重要艺术家,例如席德进、颜水龙、洪通,还有与台湾渊源深厚的湾生画家立石铁臣等。

李贤文回忆 1971 年的起点,还是大四学生的他大胆创办了《雄狮美术》杂志,“那个时代要出钱办杂志并不那么简单,最初我们想用报纸的形式当作创刊号,但他(画家刘其伟)认为万万不可......报纸可能被拿去包油条,创刊就不见了”。

李贤文在纪录片《向台湾美术致敬,重见台湾美术史》(2021)开头说道。50 年前的台湾基本上没什么美术杂志,当年的李贤文只能靠阅读学习如何办杂志。 “1973 年,我去巴黎看到许多国外杂志,像是法国跟美国的艺术志;后来再到日本,长期阅读《美术手帖》、《芸术新潮》......这些杂志给了我许多概念参考。”

两本杂志,各领风骚,诚如艺术史学者龚卓军的观察:“1980、90 年代的《雄狮美术》的常态是“一人分饰两角”,无论在文化工作或艺术场域中,它一方面翻译国外资讯,另一方面也犀利批判。《雄狮美术》透过很多专栏介绍欧美日本艺术的现况,同时提出批判评论。”

而从英文版 ECHO 到中文版《汉声》,龚卓军提出了一条从“考现学”到“民俗踏查研究”的转变观察,“虽然过去在英文版展现的‘考现学’淡化 了(因涉及政治与环境因素),但民俗调查工作本身已不容易,《汉声》杂志至今坚守其对自身的期许和承诺,专注于民俗研究与踏查,也协助抢救许多民间艺文,黄永松长年忠于他们在 1970 年代所喊出的宣言,令人敬佩”。

李贤文回首当年,如此定义《雄狮美术》与《汉声》:“以民俗为主的《汉声》,以纯美术为主的《雄狮美术》,我认为像鸟的双翼,相辅相成”。

不老文青的黄金岁月

不论是黄永松或是李贤文,都是活跃于 1970 年代的文艺青年。李贤文遥想当年,将其形容为一个“充满理想的年代”。1973 到 1975 年,他从台湾到巴黎,立即受到当地美术、文化与生活美感的巨大冲击。在那里,他结识了奚淞、蒋勋、熊秉明、陈英德等人,他们在巴黎,谈的总是台湾,总希望能回馈什么,《雄狮美术》便由这样一群人从零做起。

“那年代的台湾几乎没有画廊、艺术杂志,美术馆与音乐中心更是一间都没有。但现在回想,我们这代人还是幸运,在荒芜的时代中,只要努力,种下什么都会开花结果。”回忆 1970 年代,台湾艺术界的大事件与当时政治情势息息相关,从初期的保钓运动到尾声的台美断交,因国际地位生变引发艺术界重新反思自身,将目光聚焦于本土文化。

1976 年 7 月,王淳义在《雄狮美术》以《谈文化造型工作》揭开了“文化造型运动”,企图挣脱西方美学系统,建立本土艺术的主体性及美学品味。《雄狮美术》可说是身处该运动的第一现场,1979 年初,台美断交,台湾人心惶惶。

李贤文于 3 月推出一系列“本土前辈美术家”专辑,连续做了二十几人,其中包含黄土水与“二二八”受难者陈澄波的首次引介。如今的李贤文只说:“文化造型运动终究只是一个观念,而我们做的是实际存在的文化造型。这些形式与概念,早已直接显现在前辈美术家的作品中,表现出台湾意象与美感的样貌。如果我们不能肯定既有,如何走向未来?”

民族手工艺作为文化基础

《汉声》杂志强调的耐心,一直反映在对编辑的要求上。黄永松谈当年征才,很多人可能文采很高,但对手艺的解说不一定有耐心。“解说与道理都得并行,更要亲自去问、去看才算数,我常跟我的编辑讲,‘眼、耳、鼻、舌、身、意’全都要做到”。《汉声》一路至今,已从过往采集的庞大资料,分门别类组建了“中华传统民间文化基因库”。

黄永松对发扬民俗工艺的信仰毫无犹疑,聊到 ECHO 时期的国际交流,忆起当年“中国结”为主题那一期被德国大出版社贝塔斯曼(Bertelsmann)相中,译成德文版。出版前对方邀他赴慕尼黑看印刷,“在那里忙了两天,我突然想起书末没有附上购买线材的资讯,赶紧提醒德国总编辑”。

没想到对方只说,德国大街小巷处处都能买到针线,手工艺早已是日常的一部分。再聊到黄永松随身的徕卡相机,街道上随处可见的德国名厂汽车,以及刊物印刷技术的品质优劣......见微知著,黄永松从德国民族的讲究中,更加确立《汉声》致力于民俗手工艺的道路:“一个民族要重拾、做好自己的手工艺,才会有手工业,再者发展工业,最后才能发展好精密工业”。

一如创办人吴美云当年在创刊词里所谈:“一个民俗若要保持自己特殊的活力和创造性,必不能忘记了我们原有的文化轨迹”。黄永松长年研究民俗学,他心目中“俗”,不是俗气,是俗民的;“野”,不是野蛮,是野性有生机;“粗”,不是粗糙,是粗旷;“简”,不是简单,而是简练。

左图:ECHO1974 年 Vol.4, No.4,该期内容为大甲妈祖进香团八天七夜全记录;右图:ECHO1976 年 Vol.6, No.4。

就像某年,黄永松在贵州采访土布,曾想和一位老太太买古法蜡染围裙,老人非要剪下一块边角才愿意卖,百岁老人和他说:我把灵魂留下来 了,身体给你”。从此以后,他再去看那些蜡染布,觉得每块都有生命。

《雄狮美术》的李贤文也认为,做杂志要坚持本质最难。“外在氛围会改变,但本质不能随波逐流。”《雄狮美术》自 1996 年停刊,但“雄狮”依然安在,由李贤文长子李柏黎持续负责丛书出版。2016 年,李贤文二子李柏宏也在台北中山站创立“雄狮星空”复合式艺文空间,持续其文化志业。

不同于半世纪前,如今台湾艺文空间林立,宛如战国,李贤文仍坚持老字号延续的重要性,他引日本京都处处都有的百年老店说明,“那些不熄灯的老招牌,不一定都是什么了不起的企业,却都是能遵循祖先信念、品味的店”。一如他心中的雄狮精神。

在步调狂飙的现代维持慢工细活

《雄狮美术》停刊 25 年,李贤文已被无数次问起“复刊”的问题。当年的停刊是出于一种商业性质越来越浓的考量,李贤文认为他心中美术文化的理想杂志,除了要有公正度、鉴赏力、批判性,更要能尽量不受到商业侵扰。“像是卖杂志的封面、卖杂志的内文,这样有损公正性。”

《雄狮美术》的停刊,并非经费或经营的问题,而是他心中纯粹理想度的下降。多年来,经过几次考虑与观察,如今他已能明确回答:“不会再复刊”。“我没有看过复刊成功的例子,宁可保留理想的纯度在那里,作为永恒的怀念、感受,而不要勉强复刊,草草作收。”

李贤文如今作画写字,谈 50 年前创刊时,“见山是山,见水是水”;25 年前停刊,他的心情是“见山不是山,见水不是水”;50 年后的此时“见山是山,见水又是水了”。他背挺如山,感叹初心未变时诉说道:“今年我已 73 岁,古人说:‘人书俱老’。而我人却是老,但书尚不够老(书法),希望今后还有更多时间创作,让我的笔墨更老一点。”

而我人却是老,但书尚不够老(书法),希望今后还有更多时间创作,让我的笔墨更老一点。”

与此相对,《汉声》还在,却是一本出了名“慢”的杂志。黄永松对此见解深刻:“人有人的速度,也是尺度,说不定以后世界会变得更快,失去用脑思考的时间。”因此,他不预期《汉声》成为“快速”的媒体,而是透过丛书化、主题化与办展,让人们保有思考耐心的存在。

《汉声》出版至今,《时代》杂志曾在 2006 年时评价它是“行家的出版品”(Best Esoteric Publication);英国 BBC 也曾在《传承的英雄》纪录片中,记下汉声与它的大型展览“天工之城”(宁波慈城)。黄永松声线朗朗,只说:“英雄不一定永远存在,会垮会消失,我们要做的是传承。”从《汉声》到《雄狮美术》,他们的青春在台湾,台湾的青春文艺梦,也永远留在他们做的杂志中。

*本文原载于杂志 VERSE,可以通过网站 https://www.verse.com.tw,获取杂志更多信息。

▼

加入 2024 单读全年订阅

保留更多怀念

责任编辑:

相关知识

“爱情会消失,但是友谊会天长地久”

“广州,满城为你赋诗”青少年红棉诗会举行

41岁的王凯为什么会突然消失影视界……

安徽广德举办清明诗会:以诗寄情 传承经典

赛琳娜新歌影射与比伯情路,海莉担心会摧垮比伯

我们为什么会忘事?

女人到了中年,不要做四件“蠢事”,会影响你的幸福

哈弗H9 | 阿拉善英雄会开启招募

“双十一”会消失吗?促进年轻人消费成为破题关键

感觉有点像废物|《别让我消失》新书分享会

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49271

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44702

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40869

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36619

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32727

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29747

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25804

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21176

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20156

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19550