苏轼苏辙重逢共赏月,苏轼写一首《阳关曲》,杨万里评:四句皆好

北宋文学家苏轼与兄弟苏辙感情非常要好,他们在青年时代与父亲苏洵一同出川求仕时,曾同宿“逍遥堂”。某天晚上,苏轼读到韦应物的诗“哪知风雨夜,复此对床眠”,感慨良多。

于是,苏轼与苏辙相约,他年功成名就,早早退隐,同为闲居之乐。后来,二人各自出仕当官,十余年来聚少离多,天各一方。

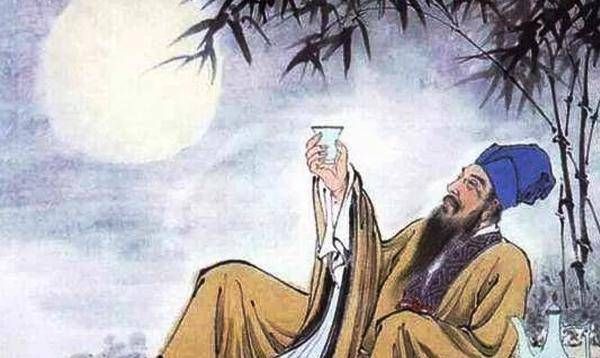

熙宁九年(公元1076年)的中秋节,苏轼在密州因思念苏辙,写下了“但愿人长久,千里共婵娟”的传世名句。可见,他十分期盼能与兄弟苏辙一同赏月。

次年的中秋节,苏轼、苏辙在徐州团圆赏月时,又写了一首《阳关曲·中秋作》。这首诗写得颇有些伤感,丝毫不见兄弟团圆的喜悦之情。

《阳关曲》本来是唐末非常著名的送别曲目,苏轼的这一首诗是写在中秋团圆夜,同时也是一首“送别诗”,这就难怪它惹人伤感了。

一、《阳关曲·中秋作》赏析

《阳关曲·中秋作》——北宋·苏轼

暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘。

此生此夜不长好,明月明年何处看。

白话翻译:

夜晚,天空中云气尽收,清冷的寒气正在四处流溢。一轮明月像玉盘一样,在银河之中无声地转动着。今生此夜很好,可惜不能一直这样好。待到明年,我们又要在哪里去看月亮呢?

《阳关曲》是唐代的一首非常流行的歌曲,它是根据王维的《渭城曲·送元二使安西》,而谱曲打造的音乐作品。

苏轼的这首《阳关曲·中秋作》,本来是一首诗。宋代的诗人杨万里认为它是一首比较优秀的七言绝句,并且“四句皆好。意思就是,这首诗的每一句都写得很有味道。

诗的第一句“暮云收尽溢清寒”,起头就起得非常独特。同时,我们看题目就可以知道,这是一首中秋诗,苏轼兄弟二人当时在徐州。

南方中秋的夜晚,尚余一丝暑热。此时,天空中的云雾散尽,明月露出了它的身影,同时散发出清冷的光芒,地上的人应该感受到清凉气爽才是。

可是,苏轼在诗的开头仿佛是在嫌弃,那云气尽收之后,月亮清寒的光辉在四处流溢。寒冷的感觉,总是隐隐带着一些忧伤。

然后苏轼又说,银河当中的明月,像一只玉盘在悄无声息地转动着。那么,他为什么要强调明月“无声”呢?

苏轼在《水调歌头·徐州中秋》中写到:“离别一何久,七度过中秋。……今夜清樽对客,明夜孤帆水驿,依旧照离忧。”

意思就是说,他们兄弟二人已经七年没有见过面了。好不容易一起过个中秋节,无奈次日又要分别。当时苏轼即将奉命赶到南京,担任新职。所以团圆夜,同时也就成了分别的前夕。

面对此情此景,兄弟二人因为遗憾而相顾无言,已经难过得说不出话来了。于是,苏轼在此处运用“移情”的手法,让天空中多情的明月,也说不出话来。

而诗的第三句,“此生此夜不长好”,也写得极好。此句好就好在作者正话反说,用“不好”来写突出团圆本身的美好,又用团圆的美好,反衬出人生“不能长好”的巨大遗憾。

最后一句“明月明年何处看”,就把整首诗的中心思想点明了。那么,这种巨大的遗憾到底在哪里呢?

中秋的月光,为什么是“清寒”的?银河上的明月,为什么“无声”?此生此夜为什么不能“长好”?这一切都是因为:我们兄弟二人,不知明年又要在哪里,度过中秋节。

二、苏轼与苏辙的兄弟情

苏轼、苏辙二人,是北宋时期一对兄弟文学家。他们兄弟二人和父亲苏洵同时位列“唐宋八大家”。二人的散文也都写得非常好,诗词也相当出色。

苏氏兄弟出身四川眉山的一个地主家庭,他们的家族在眉山一带枝叶庞大。不过,他们父子三人可能“亲戚缘薄”,因此出川以后几乎就没有回去过了。

苏氏兄弟二人只是在父亲苏洵去世的时候,扶灵回过一次家乡,从此以后再也没有回过四川了。可想而知,苏轼应该是没有多少亲朋的。

离开家乡以后,苏轼凭借着自己文学上的才华,在身边聚起了一大帮文友,但是他真正的至交却并不多。

“乌台诗案”之后,苏轼被贬去了黄州,曾经一连几个月都借居在一间寺庙里,不敢见人。而他过去的那些朋友,也不怎么与他走动了。

在落难的时候,只有兄弟苏辙肯与他同苦共甘。而且苏辙曾经还想上书皇帝,想要用自己的官职,替苏轼赎罪。最终,兄弟二人一起被贬。

苏轼一直非常关心苏辙,这除了是因为血缘的关系以外,也是因为苏辙性格沉稳,在生活中能够警策自己,帮助自己。

苏辙曾说:“辙少而无师,子瞻既冠而学成,先君命辙师焉。”意思是说,他小时候没正式拜过师,他父亲一开始就让他把兄弟苏轼当成老师来学习,所以苏辙始终很尊重和崇拜苏轼。

苏轼这个人有两个“臭毛病:其一是“心直口快”,易得罪人;其二是“好为人师”。当初苏轼在凤翔当官的时候,因为性情太直,得罪了陈季常之父陈希亮,最后就被“穿小鞋”了。

因为苏轼故意在不参加官府的聚会,结果被罚了款。他和陈希亮不和,苏辙就悄悄把陈希亮编进寓言故事,大加讽刺。而苏轼这个大文豪,就只会上级“硬刚”。

另外,同样是凤翔任上的时候。苏轼的同僚张璪离任的时候,苏轼前去送行,结果作了《稼说》一文。在文章中,他一面炫耀自己的过往的成绩,一面教张璪做人。

结果,张璪后来跑到了知谏院,当了大官,在“乌台诗案”爆发的时候,拼了命地要置苏轼于死地。所以苏轼虽然才华过人,但是性格却大大咧咧,得罪了人还不知道。

只有兄弟苏辙,绝对不会对他的才华和口没遮挡心生不满。只有兄弟在身边的时候,才能一直提醒他小心做人。可惜因为命运的安排,他们兄弟二人后来一直被分开。

绍圣四年(公元1097年),苏轼又因为管不住自己的嘴巴,“讥斥称朝”,结果被皇帝贬到了琼州,而当时的苏辙也被贬到雷州。两兄弟中间隔着一条海,相望不能相见。

这事本来应该很伤感的,可是生性幽默的苏轼,又反其道而行之,还写诗说,“他年谁作舆地志,海南万里真吾乡”。感谢皇恩浩荡,见不着不打紧,最起码兄弟俩还可以隔海望一望。

结语

网上有人制作“唐朝诗人的旅行地图”的小视频。看过李白、白居易一生的旅行地图,非常有意思。李白走的路线非常地狂放,白居易活动范围则相当广泛,好像大家一生都在漂泊。

苏轼活动的范围,比如今大多数的网友都还大,但是却不及前述二人。特别是他人生的中期,好像一直在北宋的某几个生要区域里面,回环往复。

有一些网友说,这是因为他一生中曾九次被贬。所以他不是在被贬,就是在被贬的途中,完全不得自由。这种情况下的他,也是难免会感到孤独的。

这也就难怪,他为何会在《阳关曲·中秋作》中发出:“此生此夜不长好,明年明月何处看”的无尽感叹了!

相关知识

苏轼苏辙重逢共赏月,苏轼写一首《阳关曲》,杨万里评:四句皆好

苏轼苏辙郑州“重逢” 苏东坡音乐诗剧《人生的盛宴》河南首演

弟弟苏辙写诗抱怨生活苦,苏轼心疼地写诗安慰,竟成一首千古名篇

苏辙给哥哥寄了首诗苏轼随手一回便是千古名作,还诞生了一个成语

苏轼弥留之际写下一首诗,短短四句却道尽人生真谛,读懂受益匪浅

有苏轼那样的哥哥,苏辙悲催吗?

苏轼临终前写下一首诗,短短四句,道破人生三重境界

三首中秋词,展现苏轼三种人生态度,世事一场大梦,人生几度秋凉

苏轼弟子写了一首词,深受人们喜爱,苏轼却痛批:为啥要学柳永?

苏轼最神奇的一首词,他只写下了一半,另一半随之出现,成为经典

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44657

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36600

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25780

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21151

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20119

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19515