在烟火中照见永恒

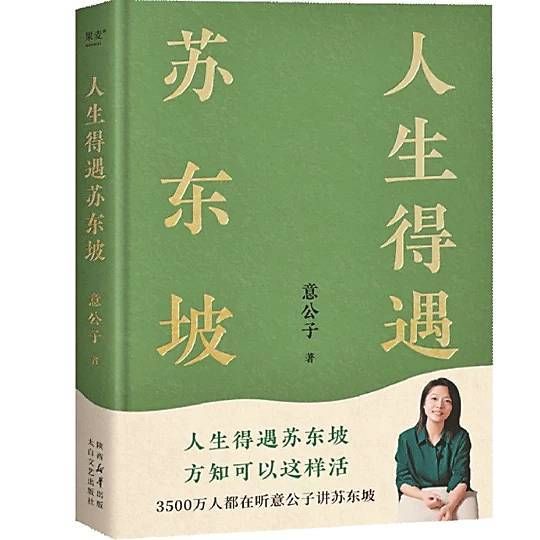

《人生得遇苏东坡》/意公子/太白文艺出版社/2025年2月

千年之前的某个秋夜,太湖鲈乡亭畔的孤舟上,四十四岁的苏轼将半截麻绳抛向桅杆。这是他在宦海沉浮中第三次试图结束自己的生命,也是最后一次。当绳索触及脖颈的瞬间,他忽然想起幼时母亲教他读《范滂传》时那双含泪的眼睛。这个瞬间的迟疑,让中国文学史避免了一场最惨痛的损失,也让后世得以见证一个灵魂如何在绝境中完成自我救赎。意公子在《人生得遇苏东坡》中,以当代知识分子的敏锐触角,带我们穿越时空的迷雾,重新凝视这位文化巨人跌宕起伏的生命轨迹。

在汴京的琼林宴上,那个意气风发的青年才俊不会想到,命运的馈赠早已在暗中标好价码。从“北宋开国百年第一”的制科魁首,到乌台诗案中“魂惊汤火命如鸡”的阶下囚,苏轼的人生转折来得陡峭而凛冽。作者以手术刀般的精准,剖开历史的光晕,让我们看见光环背后真实的苦痛:御史台阴冷的囚室中,老鼠在脚边逡巡,狱卒的梆子声切割着漫漫长夜,连平日最亲近的友人都不敢传递家书。这种对精神与肉体的双重凌迟,远比后世文人笔下浪漫化的“贬谪”残酷百倍。正是在这样的至暗时刻,我们才得以窥见人性最本真的样态——那个会恐惧、会绝望、会动摇的苏轼,远比永远豁达的苏东坡更令人动容。

黄州五年,成为苏轼蜕变为苏东坡的熔炉。作者没有停留在“东坡肉”“赤壁赋”这些符号化的叙事,而是深入挖掘日常生活的救赎力量。定惠院的晨钟暮鼓里,他发明了“焚香静坐法”,在袅袅青烟中观照内心褶皱;临皋亭的菜畦间,他弯下读书人的腰杆,让掌心的老茧与土地的温热对话;雪堂的月色下,他与农夫樵夫对饮,在俚语乡谈中重拾人间烟火。这种将哲学思考融入生活细节的书写方式,让读者真切感受到:所谓旷达,不是与生俱来的天赋,而是在泥泞中反复淬炼出的生存智慧。当他在《寒食帖》中写下“空庖煮寒菜,破灶烧湿苇”时,颤抖的笔锋里既有寒士的窘迫,也暗含着超越苦难的倔强。

书中对苏氏家风的剖析尤为精到。眉山纱縠行的老宅里,祖父苏序用“散米济贫”教会子孙何为慈悲;母亲程夫人在“不残鸟雀”的故事里播下仁爱的种子;父亲苏洵以《名二子说》诠释“轼”字隐含的处世哲学——既要如车轼般不可或缺,又要懂得藏锋守拙。这些看似寻常的家教片段,在作者笔下串联成璀璨的珠链,揭示出苏东坡精神世界的源头活水。当我们读到他在儋州“著书以为乐”时,忽然明白这种文化基因的传承,远比功名利禄更能抵御命运的飓风。

在剖析“问汝平生功业,黄州惠州儋州”的自嘲时,作者提出了颇具洞见的观点:这三个贬谪地恰似三重炼狱,分别锤炼着苏东坡的肉身、心智与灵魂。黄州的农耕生活治愈了文人的矫饰,惠州的荔枝滋味冲淡了迁客的愁绪,儋州的黎族文化最终让他参透“兹游奇绝冠平生”的真谛。这种将地理空间与精神蜕变相勾连的解读方式,赋予传统传记写作新的维度。当我们跟随文字重走这条放逐之路,忽然惊觉:原来生命的丰盈,往往始于失去。

当焦虑蚕食心灵时,需要黄州雪堂的炊烟提醒我们“人间有味是清欢”;当意义感飘摇时,儋州桄榔庵的灯火昭示着“此心安处是吾乡”;当遭遇背叛与伤害时,北归路上的“浩然气”依然在天地间激荡。这位九百年前的古人,用他布满伤痕却始终温热的手掌,为我们指出一条向内的救赎之路:在不确定的世界里,唯有将生命扎根于文化传统与日常生活,才能生长出抵御风暴的力量。

相关知识

流朱的角色就如同烟火中的火花,瞬间闪耀,充满活力

理想在青春岁月萌芽,在战火中茁壮成长, 电视剧

日子在细碎中过,幸福自灯火中来

阿树以他在战火中的青春, 换取了和平的时光

伤员被压在废墟之下,双喜在炮火中奋力支撑,结果却……

在这片璀璨灯火中,若有一束微光真正属于我,那该多好啊

上海滩最让人揪心的瞬间,许文强在熊熊烈火中背出丁力的母亲…

泪目!为了营救老乡,志愿军战士在炮火中牺牲, @黄轩的微博

回忆刀麻了,好痛…仿佛他们都未在那场大火中丧生 赵露思

烽火中的梅花香气,缘分如种子般在大地上生根发芽,这就是我们

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49262

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44693

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40861

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36612

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32720

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29744

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25796

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21166

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20144

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19546