刘慈欣:“在世界变得平淡无奇之前,把它们写出来”|大道⑭

封面新闻记者 张杰 吴德玉

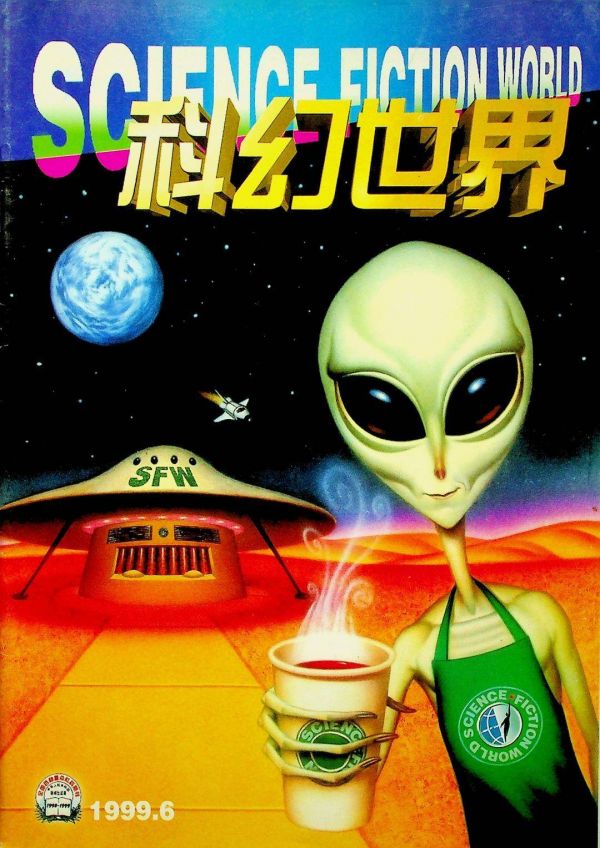

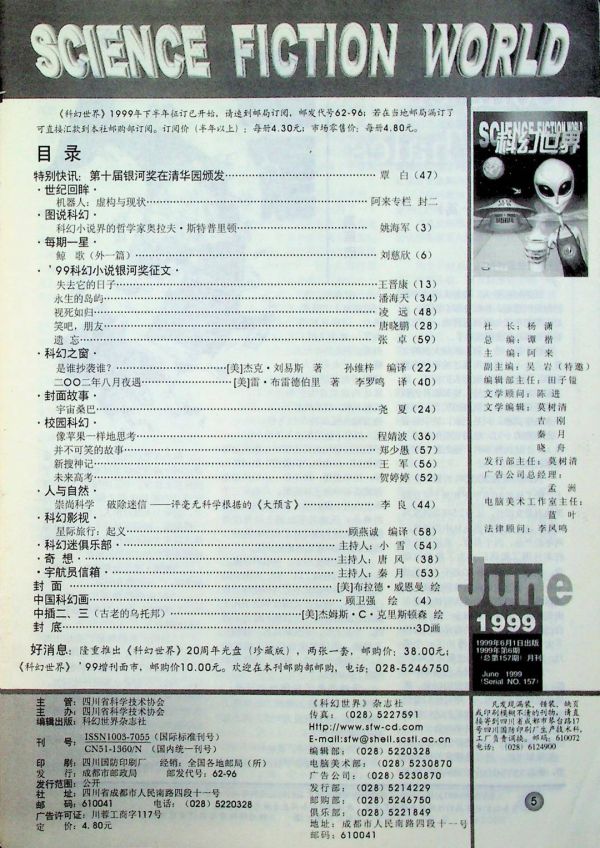

历史充满奇妙的巧合。1999年,《科幻世界》杂志第七期发表了《假如记忆可以移植》,“押中”当年的全国高考作文题目,使这期杂志的发行量剧增。也是这一年,在大山深处默默写作的工程师刘慈欣,在《科幻世界》上发表了他的第一个科幻短篇《鲸歌》。2025年春天,电影《流浪地球3》开机,刘慈欣探班片场并与导演郭帆合影上了热搜。有人悄然发现,郭帆正是1999年的应届高考生,做过《假如记忆可以移植》高考作文题。

刘慈欣在《科幻世界》(1999年第6期)发表第一篇作品《鲸歌》(杂志社提供)

刘慈欣在《科幻世界》(1999年第6期)发表第一篇作品《鲸歌》(杂志社提供)

千禧年左右,中国科幻开始步入发展的快车道。曾在《科幻世界》当主编的作家阿来,是亲历见证人之一。2025年4月25日,由番茄小说主办、阿来书房承办的一次推广全民阅读活动上,阿来与刘慈欣对谈。两人分享了当时诸多的“科幻”场景。比如,1997年,《科幻世界》在北京举办世界科幻大会,邀请两位美国宇航员和三位俄罗斯宇航员参加。其中一位是历史上首位进行太空行走的宇航员:阿列克谢·阿尔希波维奇·列昂诺夫。当时很多人认为,邀请如此重磅人物来参加,是一个不可能完成的任务。但最终他们做到了。“这正是科幻的力量:将不可能变为可能。当时大家对未来普遍抱有希望和信心,感觉未来充满了无限可能。中国科幻从那时起开始爆发,这与国家的崛起和时代的精神恰好契合。”阿来说。

阿来(右)与刘慈欣(左)在山西大同对谈(张杰拍摄)

在网络多个平台上搜“娘子关发电厂”,会出现大量相关旅行的文图、视频。这间发电厂始建于1965年,曾是华北地区最大的火力发电厂,因节能减排等原因于2009年正式关停。一个关停的厂址成为热门打卡地,跟发电无关,而是因为曾在这里工作多年并在此写科幻的人有关。这个人就是刘慈欣。

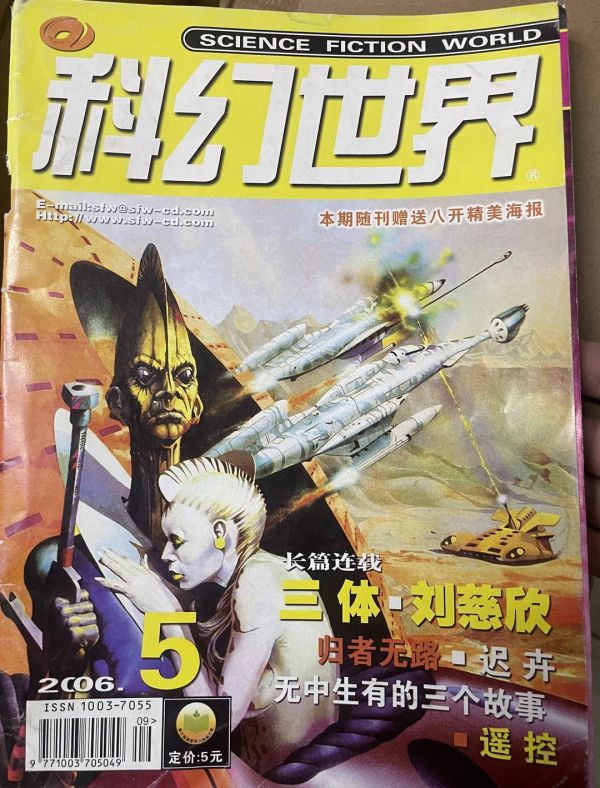

刘慈欣于20世纪90年代开始发表科幻小说,1999年至2008年连续8年获得中国科幻银河奖。《三体》的前两部、《流浪地球》都是其在电厂工作期间的作品。博主们心存激动地拍下斑驳的厂房,感慨“刘慈欣的科幻起点”“刘慈欣就是从这里走向世界”。工业遗迹也让不少人联想到这是否就是刘慈欣小说相关场景的原型。遇到当地留守的大爷,会猜想他是否认识刘慈欣。1985年,刘慈欣从华北水利水电学院(现华北水利水电大学)水电工程系毕业之后,进入娘子关电厂担任计算机工程师。娘子关发电厂位于太行山脚下,背靠峰峦,襟山带水。身处僻静之地,又从事比较单调枯燥的工作,想象力成为翅膀,带着电工刘慈欣在科幻的天空越飞越高。如今,当娘子关电厂的齿轮声渐远,在此点亮的科幻星火,却从山沟里走出,呈燎原之势。

连载《三体》的《科幻世界》杂志(2006年第5期)(张杰翻拍)

“我的责任和使命就是,在世界变得平淡无奇之前,把它们写出来”

01

出生于1963年的刘慈欣,曾感慨自己这一代人目睹和经历了世界变化之大,是罕见的。而且这种变化还在加速发生。这给科幻小说的蓬勃发展提供了肥沃的土壤。但另外一方面,又因这种变化太大太快,很多原本是科幻的事物已经或者正变成现实,也让他感到创作上的急迫和危机感,“我只有把想象力推向更遥远的时空中。身为一名科幻作家,我发现我现在的责任和使命就是,在世界变得平淡无奇之前,把它们写出来。”

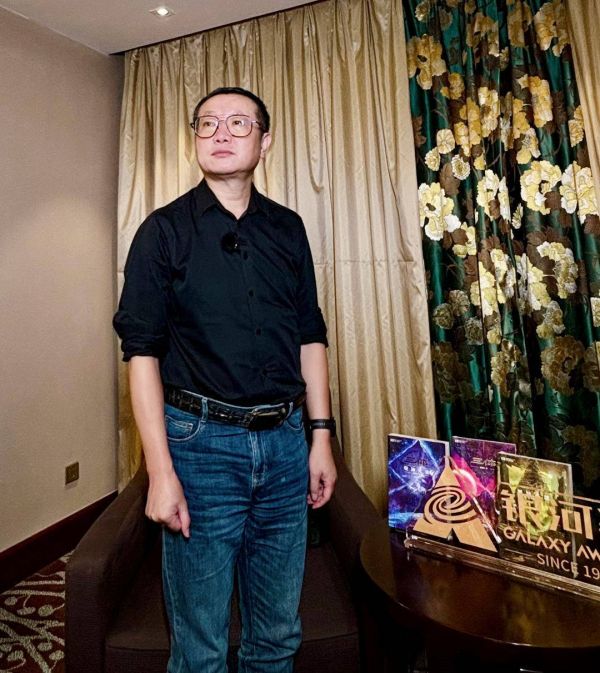

刘慈欣(张杰拍摄)

有人曾对科幻下过这样的定义:“科幻是描写变化的文学”。科幻的内容和表现方式也处在变动之中。近些年来,随着互联网技术的发展,比起关注真实的天空探索,人们似乎更倾向于愿意在VR中虚拟体验太空。人们已经习惯低头却不再习惯仰望星空。这样的现实也反映在科幻小说中——更多集中于对赛博朋克、虚拟空间的题材上。科幻小说的想象正与克拉克对太空广袤而瑰丽的想象渐行渐远。刘慈欣对这种变化深表遗憾。2018年,刘慈欣曾在“克拉克想象力贡献社会奖”的领奖台上提到这个问题,当时还幽默地引用一句话,“说好的星辰大海,你却带给我facebook。”

在科幻美学养成之路上,科幻文学巨匠阿瑟·克拉克“宇宙恢宏的审美范式”对刘慈欣产生了极为深远的影响。20世纪80年代初期,阿瑟·克拉克的《2001:太空漫游》和《与拉玛相会》被引进中国出版。正是这两部作品,让刘慈欣感到自己的想象力“第一次被激活。感觉自己就像涓涓细流终于投入了大海的怀抱。”读完《2001:太空漫游》的那天深夜,中学生刘慈欣回忆当时自己“不禁走出家门,抬头仰望天上的繁星。从那个晚上开始,我眼中的星空变得与过去全然不同了。我平生第一次对宇宙的宏大与神秘产生了敬畏感……”2018年,由科幻小说改编而成的科幻经典电影《2001太空漫游》诞生50周年,刘慈欣在北京观看了经过数码修复的该片新版,他描述自己“是怀着朝圣的心情”。

刘慈欣相信,从长远的时间轴来看,无论地球上的人类世界如何繁荣,对星空缺乏想象兴趣的世界,将是暗淡的。哪怕梦幻的科幻事物都已经变成平淡无奇的现实,“宇宙仍将是一个我们的想象力也无法终其边界的广袤存在。距离我们最新的恒星依然遥不可及。浩瀚的星空仍然能够承载我们无穷的想象力。我相信,无垠的太空仍然是人类想象力最好的去处和归宿。我一直在描写宇宙的宏伟和神奇,描写星际探险,描写遥远世界的生命和文明。这让我在现在的科幻作家中,或许显得跟不上时代,或者显得幼稚。”

在山西大同与阿来的对谈中,刘慈欣也重申,自己会坚守“基于科学和畅想遥远的时间和空间的比较传统的科幻。事实上,科幻发展到今天,已经偏离这个方向。我所青睐的传统科幻的比例也越来越小,越来越边缘化。但这算是我比较执着的东西。有时候我觉得自己是在一个空空荡荡的没人在意的堡垒里面坚守着。但我肯定会一直守着。”

“我最渴望弄明白的是:宇宙运行的最深命令是什么?”

02

在一次阅读中,刘慈欣被这样一句话深深触动:“假如宇宙是一个答案,那么问题是什么?”他直言这句话让他深感震撼。“其实我一直追问的,就是这样的问题:很遥远的时间和空间里的奥秘是什么?我最渴望弄明白的是:宇宙运行的最深命令是什么?”或许有人认为这些思索无甚意义,甚至觉得这很可笑,但刘慈欣坦言,这样的问题确实一直如磁石般吸引着他 ,“也可以说是缠绕着我,让我无法自拔。虽然我知道我很渺小,不自量力。”

也正是这份对宇宙奥秘的深层关切,刘慈欣透露自己有一个“永生”的渴望,“我很想知道我写的小说里的未来,在现实中到底将是什么样子。我对未来真的充满好奇。未来有很多可能性,仅仅想象一下,就令人激动。真的,如果给我永远活着的机会,我愿意去做很多尝试,比如乘坐一艘接近光速的飞船,比如冬眠。总之,我愿意付上很大代价。”

2000年的科幻笔会上,科幻作家杨平曾说,从刘慈欣的小说中感觉到强烈的“回乡情结”。当时刘慈欣不以为然,认为回乡情结是最不可能在自己的小说中出现的东西。2009年3月,《流浪地球》小说在发表十年后,入选了《科幻世界》30周年特别纪念刊。刘慈欣为此写了一篇文章作为前言。此时的刘慈欣正要离开他工作24年的发电厂,分外感慨,“我在这里度过了毕业之后的青春时光,写出了自己迄今为止的所有科幻小说,但要走了竟没什么留恋,在精神上这里不是家园,我不知道哪里是家园。现在看着窗外的群山,不由又想起了杨兄那句话。其实,自己的科幻之路也就是一条寻找家园的路,回乡情结之所以隐藏在连自己都看不到的深处,是因为我不知道家园在哪里,所以要到很远的地方去找。”

“让自己激动的写作灵感,像在戈壁滩上寻找陨石,遇到的概率很低”

03

《三体》之后,刘慈欣的新作何时出现?这几乎是一个关于刘慈欣的“天问”。事实上他对自己下一部作品的期待,不会比读者少。科幻又被称为点子文学,一个故事一般围绕一个点子(即科幻设定)展开。刘慈欣对点子的新奇又有着超出一般人的渴望。这让他的新作总是处于难产当中。

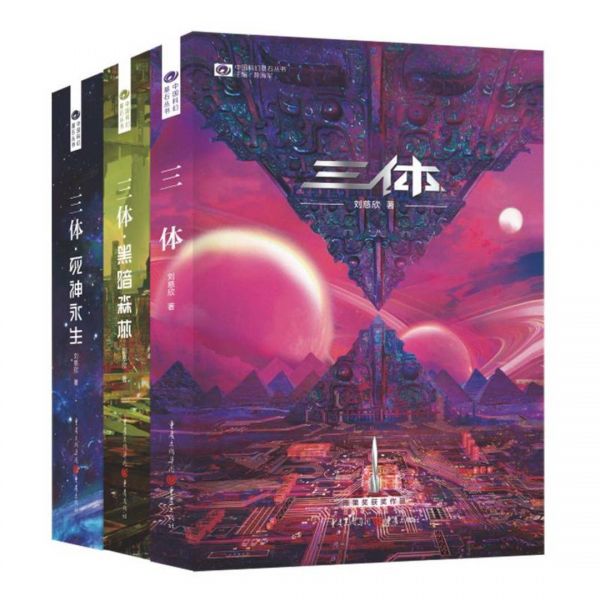

《三体》

在山西与阿来对谈时,刘慈欣再次坦承,创作上的瓶颈是自己的常态。比起年轻的时候,现在遇到那种让自己很激动,想要马上要写出来的那种灵感、冲动、想法的机会,越来越少。他分享这就像有一次他在茫茫戈壁滩上寻找陨石一样,“遇到的概率很低。”

除了受自身状态所限,刘慈欣坦言AI写作能力的提高也给他的写作带来新的挑战,“前阵子我把自己的一个构思发给DeepSeek,让它在这个基础上写一篇科幻小说。结果我发现它写出来的东西,我不得不承认,确实比我写得好。这就让我有一种很大的失落感:觉得自己写得不够好,而失去写下去的动力和兴趣。”

纵然如此,刘慈欣并没有完全停止写作,“我清楚知道,灵感不是努力就一定能获得的东西。我所能做的只能是,尽自己努力,认真勤奋思考,耐心等待。从另外一个角度来说,文学、创意如此珍贵,也正就在于此。”

AI在写作上的表现,让刘慈欣感到挑战。但他对AI并不抵触,反而更多的是欣赏,“我对AI的感情有一个很有意思的变化。我是搞计算机出身,以前我还编程设计过一个诗词创作软件。所以我对AI一开始不是很在意。但当我逐渐发现,它现在竟然写小说比我写得还好,我内心就产生了很深刻的情感,用‘爱’来形容也不夸张。为什么呢?因为我想到,由于人脑的生物特性,可能永远也无法猜透,穿破那一层屏障刺透自然的那个终极奥秘。但AI却有可能做到突破。当然,现在它还做不到。未来的路还很遥远。如果它真的可以突破极限,那么我被它取代,我也甘心乐意。”

对《流浪地球3》电影充满期待:它要完成巨大挑战

04

在刘慈欣心里,科幻是美丽的。1999年,第一次跟科幻界接触的刘慈欣,来成都参加《科幻世界》杂志开的作者笔会。深夜到达编辑部旁边的科协招待所时,他看到服务台前有一对少男少女,“男孩儿的英俊和女孩的美丽几乎是我从未见过的,仿佛是从神话中下来的人物,我立刻断定他们是来开会的科幻作者,因为在我的潜意识中科幻就是这么美的。”刘慈欣一直记得在深夜中遇到的那对少男少女,“几乎成了科幻化身。”

刘慈欣对科幻是“较真的”。这份“较真”差点让《流浪地球》这篇小说“流产”。在写这篇小说期间,刘慈欣因公外出第一次坐飞机。他发现自己写的小说里的一个描述跟现实不符,“从万米高空看大地时,一点儿都觉察不出地球的曲率,行星的表面仍然是一个无际的水平面,推进这样的世界简直是痴人说梦!”但回去后他还是坚持把小说写出来了。

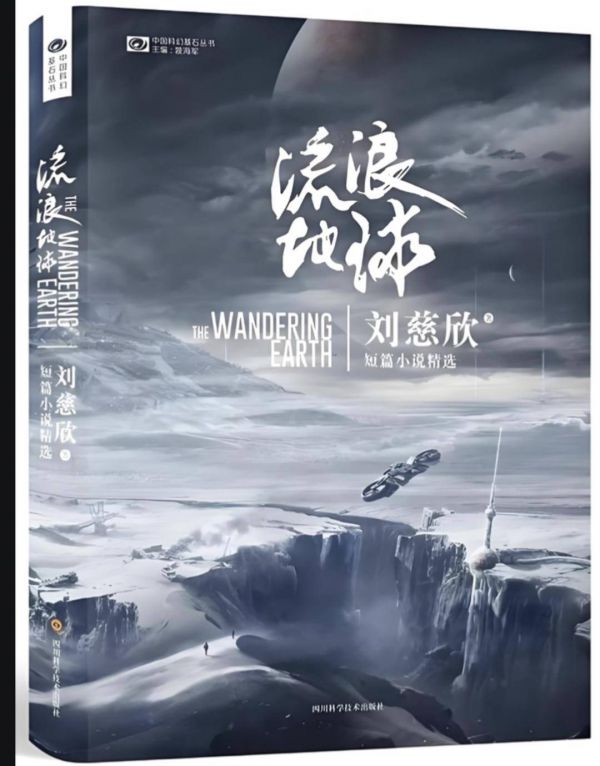

《流浪地球》

对刘慈欣而言,科幻更是一种宏大的世界观,一种可以超越文化、国家能引发人类共鸣的交流平台,“在科幻文学中,人类往往是作为一个整体出现。通过科幻这个平台,全世界的人们可以一起面对危机、展望未来。比如,地球作为飞船,向宇宙飞去,是作为一个命运共同体的存在。”

如今,《流浪地球3》正在紧锣密鼓拍摄当中。身为原著作者的刘慈欣也高度关注进展,“按照剧情走向推理,《流浪地球3》面临一个巨大任务,就是如何将地球在太空中的航行,虚拟世界人工智能以及人的意识上传等完美结合起来。要完成这个任务,要完成一个巨大的挑战。宇宙航行是一个很广阔的场景,而意识上传发生在地球上一个很小的电脑计算机上。这两者如何结合起来,才是让人震撼的场景和故事。对此,我充满期待。”

相关知识

刘慈欣:“在世界变得平淡无奇之前,把它们写出来”|大道⑭

刘慈欣的人生意义:创造出震撼的想象世界

对话刘慈欣:中国科幻文学还处于一个刚起步状态,未来有更多机遇

“我写出来的一切都是给这个世界留下的情书”

刘慈欣谈马斯克:他像从科幻小说“跳出来”的人

刘慈欣展览馆“装满”科幻大世界

刘慈欣:尽量不要专职写科幻小说

刘慈欣接受英国卫报采访:经常有人问我 中国有科幻小说吗?

刘慈欣:我目前不会借助AI进行文学创作

“宇宙本身就是最好的科幻”——对话刘慈欣

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49247

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44643

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40844

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36591

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32704

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29727

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25771

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21140

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20116

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19508