李商隐:烛光蜡泪说平生

在李商隐存世的近六百首诗中,“蜡烛”意象出现了28次,如同28枚火漆封印,封存着诗人被时代碾碎的政治抱负、被命运撕裂的爱情盟誓,以及被烛泪凝固的永恒诗心。子夜青灯下,李商隐笔尖游走的蜡烛,早已不是照亮书案的寻常器物,那些摇曳在晚唐诗卷中的光焰,时而凝结成珠泪,时而升腾作青烟,投射出幽深的灵魂图景。从长安酒肆到玉阳道观,从巴山秋池到月府瑶宫,诗人以烛为笔,以泪为墨,在唐诗的天幕上印下了道道燃烧的印痕。

仙家烛影

烛光闪烁,就像李商隐诗句的闪烁其词。他的一段初恋,就在烛光中迷离游移。《嫦娥》诗写道:“云母屏风烛影深,长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。”云母屏风后的烛光,在李商隐诗中构筑起层层叠叠的迷宫。开篇七字即铺展出三重幽闭:屏风的物理阻隔、光影的心理距离、仙凡的永恒鸿沟。诗中的嫦娥,很可能就是他初恋对象的象征。

李商隐是怀州河内(今河南省沁阳市)人,生于河南荥阳,出身官宦之家,自幼就展露出出众的才华。唐文宗太和九年(835年),长安城发生了“甘露之变”,朝堂官员铲除把持朝政宦官的努力失败,遭到残酷反杀,一次试图中兴大唐的努力因临机失措付之东流。23岁的李商隐也刚刚经历又一次科场失利,在彷徨中,他遁入家乡附近的玉阳山“学仙”,在山中结识了女道士宋华阳,并产生了说不清道不明的禁忌之恋。他写了《月夜重寄宋华阳姊妹》《赠华阳宋真人兼寄清都刘先生》等诗,留下了感情的蛛丝马迹。山中学道的女道士,岂不就像天上宫阙中的嫦娥吗?他猜想嫦娥会后悔自己的升仙选择,从而只能忍受亘古的孤独凄清,这何尝不是他对自己的深情抱着渺茫希望呢?《月夜重寄宋华阳姊妹》写道:“偷桃窃药事难兼,十二城中锁彩蟾。应共三英同夜赏,玉楼仍是水精帘。”不正是《嫦娥》诗换了一个角度的表达吗?嫦娥偷了灵药,飞升到了月宫之中,东方朔偷了王母蟠桃,被贬落人间。仙凡阻隔,难以兼顾。月亮深锁在重城之中,想要和伊人同赏也不可得,只能出神想象,月华照耀之下,玉楼上寂寞低垂的水精帘了。

他写的《燕台四首》,模拟李贺光怪陆离的比拟笔法,承袭了《离骚》中美人香草的幽深寄托,极尽变幻之能事,也让人想到他的隐秘情事。最后一句“风车雨马不持去,蜡烛啼红怨天曙”,用蜡烛的意象来收尾,那是哭泣的蜡烛,在那既无限美好又无限哀怨的仙界哭泣,流着红泪直到天亮。

李商隐画像

夜雨剪烛

李商隐青年时,受到时任东都留守、后来官至宰相的令狐楚赏识。令狐楚将他招至门下,亲自传授他行文之法,并给他生活补贴,带着他游学。他和令狐楚的儿子令狐绹一起学习,也成了朋友。在令狐楚的极力推举下,李商隐才得以考中进士。令狐楚死后不久,李商隐应泾原节度使王茂元的聘请,做了王的幕僚。王茂元也很欣赏这位才子,还把女儿嫁给了他。可是,王茂元属于牛李党争中李德裕一党,这就和令狐绹所属的牛僧孺一党产生了巨大裂痕。

李商隐和妻子感情深厚,我们从他的名作《夜雨寄北》中,就能窥见他的深情。“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。”这首诗到底寄给谁,也是有争议的。有人说是大中五年(851年)七月,李商隐入东川节度使柳仲郢梓州幕府后,寄赠长安友人的。也有人说,诗题原为《夜雨寄内》,内就是“内人”,本来就是寄给妻子的。这一年的夏秋之交,妻子王氏在家乡病逝了,几个月后李商隐才得知了她的死讯。也有人说,写这首诗的时候,王氏已经谢世三年了,李商隐明知寄托无望,却偏要营造夫妻夜话的幻觉。烛光在此成为穿越生死的介质,燃烧的既是现实中的蜡烛,也是诗人以回忆为燃料的生命烛芯。

诗中对“共剪西窗烛”的设想,是生活中的温馨一幕,烛光前的共话,温存而缱绻。可是,当下的思念愁绪,却如巴山夜雨一般,淅淅沥沥,让秋池也为之涨满。“巴山夜雨涨秋池”的眼前实景与“却话巴山夜雨时”的未来虚境,通过“共剪烛”的动作完成时空折叠。“共剪西窗烛”的温馨画面,被“夜雨涨秋池”的潮湿现实击碎。“剪烛”这寻常的一幕,经李商隐点化后,成了穿越时空的魔法钥匙。在这时空交错的蒙太奇中,烛火承担着镜像功能,当下孤独的烛光与未来重逢的烛影,在雨声中构成循环往复的莫比乌斯环。

他的《昨夜》诗,仿佛是对《夜雨寄北》的一个应答:“不辞鶗鴂妒年芳,但惜流尘暗烛房。昨夜西池凉露满,桂花吹断月中香。”首句化用《离骚》“恐鹈鴂之先鸣兮,使百草为之不芳”之意,却反其道而行之,表面言不惧春光易逝,实则暗含对生命无常的无奈接受。次句中“流尘”既实写积灰的冷寂,又暗用潘岳《悼亡诗》“床空委清尘”之典。曾经被温暖烛光笼罩的房闱,如今布满尘埃,就如妻子亡故后生命的黯淡与情感的荒芜。凉露浸满寒夜中的西池,也像巴山的秋池一样被愁绪涨满。连永恒的月桂之香也被吹散,神话世界与人间悲剧交织,缥缈的意象隐喻了天人永隔的悲叹。

徐志摩 《行书李商隐诗》

烛泪成灰

在你死我活的“牛李党争”中,牛党认为李商隐背叛了令狐楚的知遇之情、提携之恩,《旧唐书》就说他“无持操,恃才诡激,为当涂者所薄。名宦不进,坎壈终身。”《唐才子传》说他“士流嗤谪商隐,以为诡薄无行,共排摈之。”虽然成了李党的女婿,却因为出身于牛党门下,他也始终得不到李党的信任。于是,李商隐大半生上下碰壁、左右为难。烛光晦暗不明的摇曳,恰似他在官场永远站不对位置的宿命。

《无题》(昨夜星辰昨夜风)中,“隔座送钩春酒暖,分曹射覆蜡灯红。”烛光里是难以割舍的闺房之爱,为了朝堂事业,他不得不暂时放下儿女私情,像飘转不定的蓬草一样匆匆去官署工作。《无题》(来是空言去绝踪)中,“蜡照半笼金翡翠,麝熏微度绣芙蓉。”兰麝熏香,锦幄绣被,烛光中绮丽的场景,是闺房的温柔乡,还是宦途的富贵梦?

他一直身处矮檐之下,浑身才气也不敢肆意挥洒,只能通过隐约其词的一首首《无题》展露心曲。当权者读了,可能会理解他假借男女情思蕴含的哀婉求告之意。而他用深心设置的隐语中,遮掩不住的是哀艳凄婉的心境,痴绝孤往的追求。《无题》(相见时难别亦难)中,“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”的绝唱,将蜡烛推向了殉道者的祭坛。这里的光焰不再是温柔的存在,而是自毁着的心志——每一滴垂落的烛泪,都是诗人未竟理想的固态呈现。泪始干时身已灰,政治失意与儿女情长在纸上交织成迷离的幻影。和李商隐齐名的杜牧有句道,“蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明”。李商隐也像杜牧一样,移情于物,化身蜡烛,那些彻夜不眠的烛泪,是诗人被现实冻结的热血。

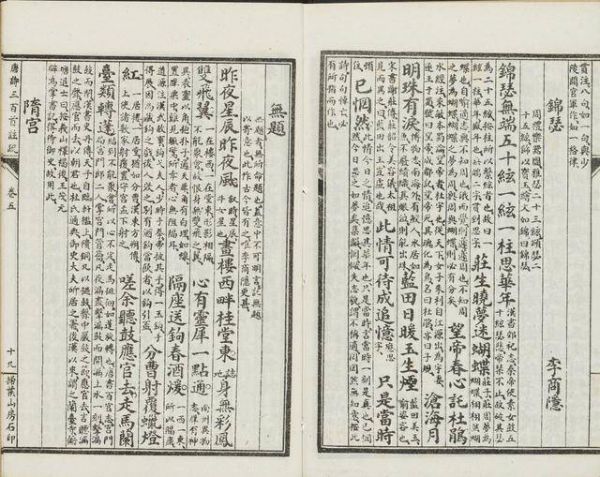

《唐诗三百首注疏》中的李商隐《锦瑟》与《无题》,民国二十年上海扫叶山房石印本。

持烛赏花

李商隐爱这个繁华世界,所以把它写得那样美丽,美得让人心碎。《花下醉》“寻芳不觉醉流霞,倚树沈眠日已斜。客散酒醒深夜后,更持红烛赏残花。”即便夜阑更深,他还舍不得丢下美丽的花,还要手持蜡烛,在花前流连观赏。他对燃烧尽头的凝视,带着参禅般的顿悟。岁月难再、世事无常,一切都会幻灭,这是宇宙、人生的真相,是谁也改变不了的规律。于是,李商隐在《残花》中慨叹:“残花啼露莫留春,尖发谁非怨别人。若但掩关劳烛梦,宝钗何日不生尘。”

在《夜饮》中,他又写道:“卜夜容衰鬓,开筵属异方。烛分歌扇泪,雨送酒船香。江海三年客,乾坤百战场。谁能辞酩酊,淹卧剧清漳。”精微的意象铺陈与深沉的历史感怀,展露着乱世中的精神困境与生命哲思。世界动荡不定,就像一个无休无止的战场,沙场上的人尚能醉卧,你我何不且尽杯中酒?酩酊大醉不仅是逃避现实,也是保持精神独立的最后堡垒。

白居易晚年,对李商隐的诗文喜爱得无以复加,竟然对他说:“我死后,能转生成你儿子,也就满足了!”李商隐只活了46岁,诗人崔珏在哀悼他的诗中,留下了“风雨已吹灯烛灭,姓名长在齿牙寒”、“虚负凌云万丈才,一生襟抱未曾开”的沉痛叹息。单论仕宦经历,李商隐无疑是失败者,可是他的“万丈才”已经展露了呀,区区官位,放在历史长河中,又算得了什么!他对生命体验的诗意解读,就如笔下的蜡烛,在燃烧时持续释放着精魂的芬芳,把毁灭过程升华为艺术创造,在寂灭中放射出涅槃之光。

烛台积满的泪痕,结晶成了永恒的文学琥珀。那些曾经照亮过玉阳山道观、洛阳官舍、巴山驿馆的烛火,穿越时空的迷雾,在一代代人的精神夜空继续摇曳。李商隐燃烧的何止是蜡烛,分明是将自己的心魂作灯芯,为后世点破了千年长夜中那些不可言说的生存真相。每缕升腾的青烟里,都悬浮着未及凝结的诗思,等待某个夜读的灵光将其重新点燃。

来源:北京晚报·五色土

作者: 王秉良

相关知识

李商隐:烛光蜡泪说平生

李商隐平生高水平之作,无一泪字却句句写泪,情圣写诗已入化境

唐朝“诗魔”白居易,晚年说出最大心愿,竟是要做李商隐的儿子

“烛光计划”走进新疆库尔勒市

李商隐为何喜欢写无题诗

大唐最深情的诗人!解锁李商隐诗歌浪漫密码

李商隐、韩偓两首诗相似内容,周振甫先生为何说李诗好于韩诗?

李商隐600首诗中最烂的一首,有人不信是他写的,却句句令人向往

“锦瑟无端五十弦”,谈不尽的李商隐

诗词丨李商隐:写尽世间深情

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44666

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20127

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527