再读萧红的《生死场》:历史的宿命、命运的轮回和个体的选择

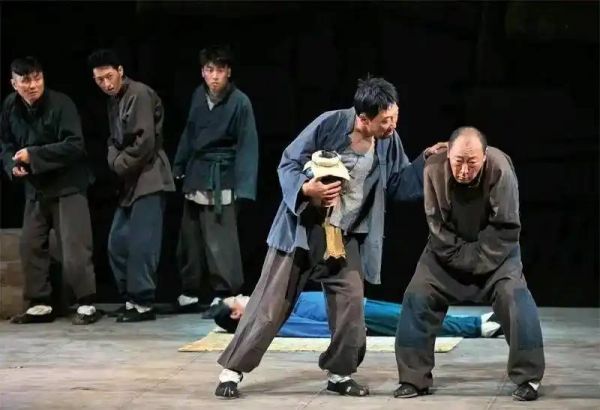

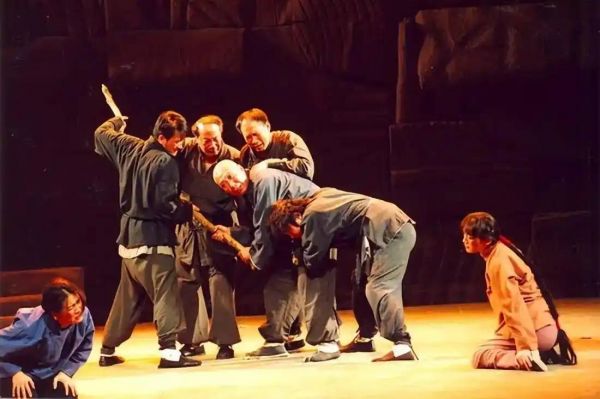

《生死场》

《生死场》发表于1935年,这是一部奠定萧红中国现当代文学史上地位的小说。读完这部小说后,让我想起了余华的《活着》。在《活着》中,余华构建了徐福贵,徐福贵的一生是活着的一生,可以说他的一生就是为了活着而活着,因为跟他有关系的亲人都去世了,最后只剩下一条老黄牛跟着他活着。

而在萧红的《生死场》中,也是同样一个基调,还是为了说活着。故事说的是九一八事变前后的东北农村,一个偏僻村庄里发生的恩恩怨怨以及村民抗日的故事。

小说再现了历史,看到的是人处于极端状况下退化成原始的野兽,剩下的只是病态的灵魂,愚昧中生存着,吃喝拉撒,生老病死,在物质条件极度匮乏的时候,填饱肚子求生存就是本能的追求,人性的光辉也是一种遥远的奢侈。活着不为什么,也许是为了继续存在,也许是为了抗拒那死的恐惧。这就是人生的意义,人的意义。

人存在的意义就是活着,就是生存,为了生而生,为了死而死,所以这就是生死场,每个人都在生死之间轮回。

当然这不仅仅是萧红要表达的重点,萧红的重点在于揭露国民性和我们的命运。为什么我们的命运没有丝毫的改变。人在生死之间不断的轮回,这不正好是社会轮回一样,千百年来,我们变过了吗?大革命改变了什么?

历史的宿命、命运的轮回和个体的选择当年的大革命虽然推翻了清王朝,结束了几千年的皇权专制社会,但是最终的结果呢?鲁迅说了,换汤不换药,还是老调子,还是老样子,民众还是跪拜,老爷们还在骑在人民的头上作威作福,享清福、吹拉弹唱的。而民众就如同牛马一样,日夜劳作,每日每夜的辛勤劳作,最后得到的是什么?无穷尽的剥削,压榨和压迫,不断的为统治者提供源源不断的血液供养。而他们还认为这是合情合理的,是高兴的,因为老爷们高兴赏了他们一口饭吃,他们就知足了,这就是知足常乐,什么是知足常乐,这就是。没有公平,没有正义,没有权利,只有义务,只任人宰割。就算看清了社会现实又能怎么样,因为在专制社会严密的控制之下,一切都是徒劳,都是无功而返的。专制的统治能把一切扼杀在摇篮之中。

王朝就在治乱循环中轮回,因为基调没变,本质没改,所以每次大革命之后,都是新的奴隶主取代旧的奴隶主,但是这些新奴隶主的出现,是踏着多少冤魂的血呢?无人知道。新奴隶主崛起后的第一件事,就是厘清奴隶规则,然后如何跪拜,如何纳贡,如何称颂,如何赞美,如何伟大等等。人们顶礼膜拜、俯首帖耳对新君表达虔诚。

王朝初期就是无为而治,后来积累财富后,开始厌倦了你装我演的把戏了,直接不装了,开始明抢了,还搞这些遮羞布干啥,直接该怎么办就怎么办。于是王朝内耗不断,最终群雄并起,治乱循环不过如此。所以说一切的生命活动都在传统的既定生产、生活方式中轮回,一年和十年、一百年没有什么本质的区别。

鲁迅说,时代也就是两种,“做奴隶而不得的时代”和“暂时坐稳了奴隶的时”。在这种境况下,生活上十代人、百代人,和一代人是没有差别的。在历史的进程中,都只能是匆匆的过客,不会留下任何的痕迹。那么,具体到个人身上不就是生与死的事情吗?为死而生和为生而死。生和死对社会能改变什么呢?还不是按照这种既定规则运行吗,该干嘛干嘛,奴隶还是奴隶,闰土的儿子还是闰土。

正如萧红在《生死场》中说的,农民“蚊子似地生活着,糊糊涂涂地生殖,乱七八糟地死亡,用自己底血汗自己底生命肥沃了大地,种出粮食,养出畜类,勤勤苦苦地蠕动在自然的暴君和两只脚的暴君底威力下面。”

所以说改变不了国民性,我们就只能在这种命运中轮回,这是历史的宿命,人的一生也就只能在生与死之间。安稳过日子,他们要做的就是沿袭祖辈们传承下来的生活方式,活着就可以了。只要饿不着就行了。对于生活更多时候是怀着恐惧和服从,生命对他们已经没有意义。

相关知识

再读萧红的《生死场》:历史的宿命、命运的轮回和个体的选择

宿命的轮回,终究擦肩而过

戴锦华、格子对谈实录:萧红的写作,留给我们一段说不尽的历史

戴锦华、格子对谈|她和她的黄金时代:萧红创作生涯九十周年纪念

萧红的知音

你相信轮回宿命吗?

轮回的宿命感 果然,《甄嬛传》是挖掘不尽的宝藏…

萧红为何会在遗言中写下4字“不甘,不甘”?只因她是个女人

万般轮回流转,逃不过宿命二字~ 他们俩就是彼此的救赎

宿命轮回,终究故人难再相见

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49257

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44679

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40857

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21159

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20134

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19537