王晓松:方法与实践——从何香凝到全球华人艺术的策展思考

“透过她/他/TA的视界:海外华人艺术回顾展”期间,艺术评论人、策展人王晓松老师应邀作《方法与实践——从何香凝到全球华人艺术的策展思考》主题讲座。作为该展的配套公共项目暨“人文之声”系列学术讲座第265讲,吸引了众多艺术爱好者参加。讲座以王晓松老师于2007年在何香凝美术馆策划的“何香凝艺术的地·图·志”展览为起点。彼时,何香凝作为历史人物,其艺术成就常被简化为“狮虎画家”的标签。如何突破固有认知?王晓松选择以“文化地理学”重构叙事:通过梳理何香凝的迁徙轨迹、社会活动与创作脉络,揭示其艺术与时代变革的深层共振。展览将何香凝的旅法日记、与柳亚子的合作画作、革命时期的宣传画并置,辅以历史地图与影像资料,构建起“空间—图像—历史”的三维叙事框架。王晓松强调,策展需通过“事隙”——展品间的空隙与关联——激发观众想象。

因何香凝先生曾主持侨务工作,在何香凝艺术展览的举办过程中,何香凝美术馆也关注到海外华人华侨的艺术创作,并以何香凝的足迹为脉络,从两岸三地、东南亚做起,最终关注到全球的华人。作为“全球华人艺术展”项目策划人与发起人之一,王晓松以“1+N”模式串联起时空线索,将全球华人艺术家的作品与馆藏作品相呼应,发挥美术馆在华人艺术空间、收藏研究空间的作用。这不仅是填补艺术研究的空白,也是对离散群体文化价值的重估。

王晓松老师指出,展览就是要讲一个故事,只不过展览讲故事和电影讲故事不同,讲故事的材料和方法不一样。他强调展览是一种秩序的建构,一个在空间的秩序,而且要以现场的变化为主导。“美术馆的墙体不是边界,而是观念生长的土壤。”王晓松以乌镇当代艺术邀请展、湖北合美术馆项目为例,剖析空间与展览的共生关系。在乌镇,他借助高德地图构建虚拟观展路线,将散落于古镇水道、巷弄的作品串联为流动的叙事网络;在武汉,他改变空间的导视,用徐冰老师的作品关联到展览空间,尤其是转角、换场的细节,将展览融合成一个有机的结构,通过秩序的重塑使艺术作品突破实体边界,实现艺术表达的自由延伸。

在当代文旅热潮中,数据化观众画像成为行业常态,但公共艺术机构若将人简化为年龄、消费力等数据标签,实则是消解艺术与生命的深层对话。王晓松始终强调展览的在场性价值,强调人的真实感。比如行为艺术,只有到现场才有感受,才有触动,这是不可替代的艺术独特性。美术馆不仅仅是一个展览展示的空间,重要的是观众能在此得到思想的启发,得到了激活,在艺术和思想的联结中获得不同的体验和偶然性。

在讲座的尾声,王晓松老师以王赓武的华人研究为参照指出,所有好的研究,无论是人文学科还是其他学科都一样,一定有个人的情感。展览也是以“人”的理解为始,以“人”的安放为终。从何香凝的时代见证到新生代移民的身份探索,展览正成为记录文化迁徙、激活集体记忆的重要载体。而如何让艺术真正“服务社会”,或许正如王晓松所言:“真正有意义的展览,应该能为观众重新理解人文和历史,提供新的视角。”

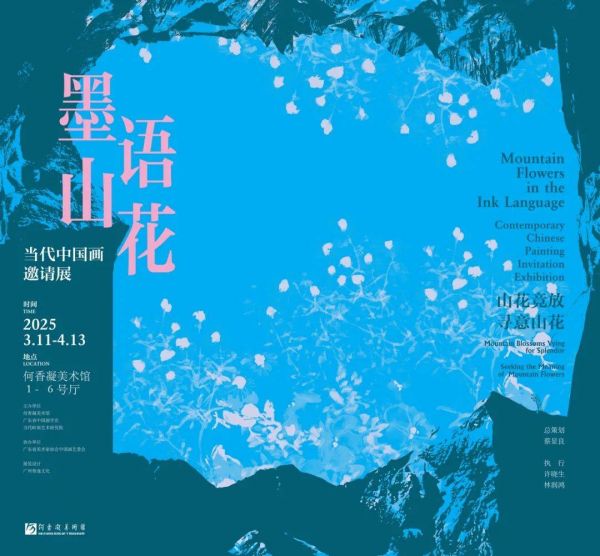

正在展出

相关知识

王晓松:方法与实践——从何香凝到全球华人艺术的策展思考

“轻舟强渡——第六届全球华人艺术展” 在何香凝美术馆开幕

探讨流动华人视界,“第五届全球华人艺术展学术论坛”举行

何香凝、陈树人艺术文献专题展在深圳开幕

纪念何香凝诞辰145周年艺术精品展在深圳开幕

策展与未来:艺术赋能与文旅融合

何香凝美术馆双展齐开:呈现传承与创新融汇的艺术篇章

“风从海上来”特展在何香凝美术馆开幕 展出200件海派精品绘画

策展:一种建设性和持久性的文化动力

一周艺术人物|里昂双年展公布策展人,王冠英邵仄炯推新展

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44657

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36600

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25780

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21151

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20119

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19515