人文齐鲁|范仲淹的“楚丘”情缘

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”北宋卓越的政治家、文学家范仲淹在千古名篇《岳阳楼记》中写下的这句名言,字里行间饱含着对天下苍生的深切关怀与担当,这也正是其传诵千古的根本原因。

范仲淹的一生,堪称一部充满传奇色彩的奋斗史。他身世坎坷、命运多舛,却始终坚守青云之志,在人生磨难中将自己的人品锤炼得如美玉般纯粹。鲜为人知的是,范仲淹与北宋时期治所在山东曹县的楚丘县,有着一段千丝万缕、难以割舍的不解之缘。正是因为楚丘县众多名人的帮助、教导,使得范仲淹的命运发生了彻底转变,成为一代名臣。

文|张长国

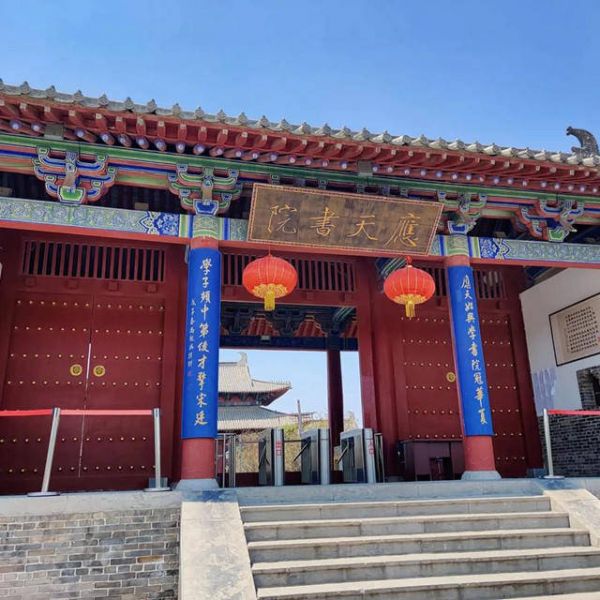

求学发源于楚丘的睢阳书院

范仲淹(989-1052),字希文,籍贯苏州吴县(今属江苏苏州)。范仲淹曾在诗中提及自己的家族乃范蠡之后。范蠡是春秋时期的传奇人物,曾定居于山东曹县北邻的定陶,后世尊称其为“陶朱公”,被誉为“商圣”,以卓越的经商才能和智慧闻名于世。据《宋史》记载:“(范仲淹)唐宰相履冰之后。”五代时期,范仲淹的父亲范墉在吴越为官。宋朝建立后,范墉随吴越王钱俶归顺宋朝,在武宁军节度使处担任起草文书的书记官,其官衙位于今江苏徐州。

宋端拱二年(989),范仲淹在徐州的官舍中呱呱坠地,他的母亲是谢氏。淳化元年(990),范仲淹的父亲范墉突然病故,这突如其来的变故如晴天霹雳般打破了这个家庭原本的宁静。谢氏强忍悲痛,扶柩回到苏州,满心以为能够得到范家人的接纳与帮助。未承想,范家人无情地将这对孤儿寡母拒之门外。谢氏母子陷入了贫无所依、走投无路的绝境。993年,谢氏改嫁平江府推官朱文翰为继室。时年三岁多的范仲淹,被继父取名为朱说。

景德四年(1007),朱说凭借着自身努力考取秀才。大中祥符二年(1009),继父让朱说到今山东邹平西南的长白山醴泉寺去读书。朱说寄住在醴泉寺的三年时光里,生活条件极其艰苦,仿佛置身于一座与世隔绝的孤岛,物质的匮乏与精神的孤独时刻伴随着他。北宋彭乘所著《墨客挥犀》中记载了范仲淹对这段岁月的回忆。然而,在这三年里,由于缺乏良师教诲与指导,尽管日夜苦读,学问并没有显著提高,这让他感到无比苦恼和迷茫。

就在朱说为学业焦虑不已时,一件重大的事情发生了,促成了他与楚丘县结缘,也直接促成了他从“朱说”到名垂千古的“范仲淹”的华丽蜕变。大中祥符四年(1011)初,朱说到长山县(今邹平长山镇)河南村朱家住了几天。在那里,他看到继父长房的朱家兄弟在生活中铺张浪费,几次上前进行劝止,朱氏兄弟却说:“我们用的是朱家的钱,干你什么事?”这句话如同一记重锤,让他大为惊骇。由此得知自己的真实身世后,范仲淹内心百感交集。《宋史》记载:“知其世家,乃感泣辞母,去之应天府,依戚同文学。”范仲淹感愤自立,暗暗发誓,一定要学出名堂,自立门户,给母亲安稳幸福的生活。他与母亲约定,以十年为期限,考中进士后便来迎接母亲。他佩戴上琴和剑,毅然决然地踏上了前往商丘求学的道路。南宋楼钥所撰《范文正公年谱》载:“佩琴剑,径趋南都。”

那么,这一路的求学之旅,究竟是如何将范仲淹与楚丘县紧密联系在一起的呢?原来,范仲淹前往商丘学习的地方,正是当时声名远扬的睢阳书院,也称为应天书院。这座书院的前身叫南都学舍,是后世公认的四大书院之一,其创办者乃是杨悫。杨悫当时在楚丘县城里开办学舍,楚丘人戚同文出身贫苦,却对读书有着异乎寻常的热爱与执着,每天都到学舍去请教。杨悫随口讲授《礼记》,他便能过耳成诵,这种出众的学习能力深受杨悫喜爱,于是,将他收入门下。后来,杨悫将自己的妹妹许配给戚同文为妻,两人的关系也从师生转变为亲人。后来,杨悫把书院搬到商丘,扩大办学规模。杨悫去世后,戚同文继承师业,继续苦心经营书院,致力于教育事业。在他的悉心教导下,书院培养出了一大批优秀学生,其中考中进士的就有五六十人,睢阳书院也因此成为当时中原一带当之无愧的学术文化教育中心,吸引着无数怀揣梦想的学子慕名而来。

北宋时期,楚丘县的治所位于今曹县东南约四十里的楚天集村,当时的楚丘县属于应天府管辖。大中祥符七年,应天府被建为南京。楚丘县辖区面积广阔,今山东成武县南部、曹县大部以及河南商丘市的一部分区域都曾是它的属地。其地理位置极为重要,堪称拱卫京师的重要屏障,是北宋王朝不可或缺的战略要地。楚丘县县名的来历,源自楚丘亭。据《汉书》载:“成武,有楚丘亭。”杜预注:“楚丘在成武县西南。”楚丘亭旧址位于今山东成武县南与曹县接壤处的梁堌堆,此地古称楚丘,汉代在此设立行政区划“亭”进行管理,故而得名“楚丘亭”。据考证,此地为楚人发祥地,故名楚丘。

值得一提的是,《宋史》中说范仲淹“从戚同文学”,其实并不准确。范仲淹“趋南都”的时候,戚同文早已去世,当时主持办学的是他的孙子戚舜宾。作为一名饱读诗书的学子,范仲淹对于睢阳书院以及戚同文家族的名气必定早已如雷贯耳。而且,他与戚舜宾也极有可能相识。正是基于此,范仲淹才毅然前往投奔。也正因如此,才有了后来范仲淹成名后又受邀回到书院担任主讲之事,这不仅是他对知识的回馈,更是他与睢阳书院、与楚丘县之间深厚情谊的延续。

与庞籍、滕子京以诗唱和

在学舍的五年时光里,范仲淹寒窗苦读,忍受了常人难以想象的磨难,学习强度远超同窗。那段日子里,没有人能够真正深入了解他内心深处的苦痛。在缺吃少穿的艰苦环境下,《宋史》载:“昼夜不息,冬月惫甚,以水沃面,食不给,至以糜粥继之,人不能堪,仲淹不苦也。”也有书籍记载:“公处南都学舍,昼夜苦学,五年未尝解衣就寝。或夜昏怠,辄以水沃面。往往饘粥不充,日昃始食。”

大中祥符八年(1015),范仲淹以“朱说”之名参加科举考试,登蔡齐榜,中乙科第九十七名,成功由一介寒儒成为进士。随后,他被任命为广德军司理参军,掌管讼狱、案件事宜,官居九品。从此,他有了俸禄,也终于实现了把母亲迎归奉养的诺言,让母亲过上了安稳的生活。

在这次科举考试中,与楚丘县相邻的山东成武县人庞籍也和范仲淹一同中了进士,成为同年。庞籍应该也是在睢阳学舍中求学,和范仲淹是同窗。庞籍在仕途上同样成绩斐然,官至同中书门下平章事,就是当时的宰相,后封颍国公。范仲淹与庞籍关系很好,都曾经在防备西夏的边境上任职,对当时的边防情况有着共同的认知,两人经常以诗唱和,交流思想与情感。范仲淹曾创作《寄润州庞籍》一诗:“北固高楼海气寒,使君应此凭栏干。春山雨后青无限,借与淮南洗眼看。”

此外,庞籍作诗后,范仲淹还作了多首和诗,其一如《和延安庞龙图寄岳阳滕同年》:“优游滕太守,郡枕洞庭边。几处云藏寺,千家月在船。疏鸿秋浦外,长笛晚楼前。旋拨醅头酒,新炮缩顶鳊。宦情须淡薄,诗意定连绵。迥是偷安地,仍当饱事年。祇应天下乐,无出日高眠。岂信忧边处,胡兵隔一川。”这首诗是范仲淹对庞籍的和诗,诗成后同时寄给了庞籍和滕子京。诗中重点安慰了被贬谪的滕子京,把滕子京与庞籍相提并论,通过两人的对比,让滕子京想一想在边关的庞籍,每天都面临着战争的压力,滕子京能够在洞庭湖边做官,该知足了。滕子京被贬谪巴陵郡时,修复岳阳楼,就请范仲淹写一篇记,于是,名扬天下的《岳阳楼记》横空出世,文中的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”思想不仅成为范仲淹一生的真实写照,更成为后世文人士子的不懈追求。

其二为《依韵和延安庞龙图柳湖》:“种柳穿湖后,延安盛可游。远怀忘泽国,真赏即瀛洲。江景来秦塞,风情属庾楼。刘琨增坐啸,王粲斗销忧。秀发千丝堕,光摇匹练柔。双双翔乳燕,两两睡驯鸥。折翠赠归客,濯清招隐流。宴回银烛夜,吟度玉关秋。胜处千场醉,劳生万事浮。王公多雅故,思去共仙舟。”其三为《和庞醇之见寄》:“北楼千尺午犹寒,冉冉飞尘不可干。横望沧溟了无际,贵人休向画图看。”另外还有《依韵酬府判庞醇之见寄》:“二十年前已定交,而今鹏鷃各逍遥。但能贾傅亲前席,何必萧生意本朝。直节羡君如指佞,孤根怜我异凌霄。莫将富贵移平昔,彼此清心发半凋。吴门歉岁减繁华,萧索专城未足夸。柳色向秋迎使馆,水声终夜救田车。丘山在负思朝寄,毫发经心愧道家。不似桐庐人事少,子陵台畔乐无涯。”庞籍曾有诗赠范仲淹,收集在他所著《清风集》和《清风集略》中,但未见流传,两书已经消失在历史的长河中。

北宋天禧元年(1017),范仲淹任文林郎、集庆军节度推官。集庆军节度使的办公地点在安徽亳州,范仲淹在此任职三年多时间,他所担任的集庆军节度推官为从八品。在这段时间里,范仲淹上书皇帝,言辞恳切地要求改归本姓为范姓。他在上表中说:“志在逃秦,入境遂称于张禄;名非霸越,乘舟偶效于陶朱。”巧妙地用春秋时期的范蠡和战国名相范雎自比,表达了对家族血脉的认同与回归的渴望。最终,皇帝批准了他的请求,自此,他正式完成了从朱说到范仲淹的身份转变,这不仅仅是名字的改变,更是对自己身世的重新确认,对家族传承的坚定守护。

成了楚丘县李家的女婿

北宋天圣元年(1023),范仲淹的人生迎来了另一个重要转折点——他迎娶了同窗好友、楚丘县人李纮的堂妹李氏为妻。从这一刻起,范仲淹成了楚丘县的女婿,也与李家结下了更深的缘分。

楚丘县治所在今山东曹县安蔡楼镇楚天集村,当时叫楚丘集。楚丘集历史久远,楚丘李氏是鲁西南的名门望族,在当地声名显赫。李氏是李昌言的女儿,李纮的父亲李克明官至提点广东刑狱,与范仲淹的岳父李昌言是近亲。李昌言是进士出身,官至太子中舍,他的儿子晋卿、仲卿、耀卿也都是进士,一门之中人才辈出。他的另一个女儿嫁给了进士郑戬,郑戬同样是载入《宋史》的著名人物,曾担任开封府知府,官至枢密副使,是正二品官员。后来,在范仲淹防御西夏的时候,郑戬给予他极大的帮助,这份情谊在动荡的时局中显得尤为珍贵。李昌言的大哥李昌图官至国子博士;二哥李昌龄也是进士,同样被《宋史》立传,官至御史中丞、参知政事。李家一门九进士,名震朝野,成为当时文坛与官场的佳话。

范仲淹与李氏结婚后,夫妻二人相濡以沫,感情深厚。李氏生下纯祐、纯仁、纯礼三子,这三个儿子皆有所成。范仲淹迎娶李氏,很大程度上应该是李纮从中牵线搭桥。李纮与范仲淹关系极为要好,两人在求学时期便结下了深厚的友谊。后来,李纮升任监察御史时,范仲淹满怀深情地作《送李纮殿院赴阙》诗相赠,其一:“寂寥门巷每相过,亲近贤人所得多。今日九重天上去,濉阳孤客奈愁何。”其二:“霜露丘园不忍违,三年月日速如飞。金门乍入应垂泪,因挂朝衣忆彩衣。”从这些诗句中,可以感受到范仲淹对李纮的不舍与祝福,以及两人之间真挚的情感。有资料显示,李纮的女儿后来嫁给了范仲淹的大儿子范纯祐,亲上加亲,使得两家的关系更加紧密,成为一段佳话。

宋仁宗景祐三年,范仲淹因向仁宗皇帝进献《百官图》讽刺宰相吕夷简而遭到贬谪。在他出京之时,满朝文武几乎无人敢去送别,生怕受到牵连,只有龙图阁直学士李纮、集贤校理王质不畏权贵势力,出郊饯行。这件事被记入《宋史纪事本末》。

《曹县志》记载:“范希文少时曾游寓曹南。”作为楚丘县的女婿,范仲淹必定到过他的岳父家,而且很可能曾在那里住过一段时间。在这段日子里,他或许漫步在楚丘县的大街小巷,感受着当地的风土人情;或许驻足于古老的楚丘之上,品味着历史的沧桑变迁;或许与当地的文人墨客交流切磋,探讨学问与人生;还曾对楚丘县周边的历史遗迹和景点进行过游历并赋诗。在这些游历中,范仲淹不仅领略了大自然的壮美风光,更汲取了丰富的历史文化养分,这些经历无疑对他的文学创作和思想形成产生了深远的影响。

无论是在从师学习的道路上,还是在婚姻家庭的选择中,范仲淹都与楚丘县即如今的山东曹县有着千丝万缕的不解之缘。这段缘分,描绘出了范仲淹人生中一段独特而珍贵的经历。

(作者为菏泽市作协会员)

相关知识

人文齐鲁|范仲淹的“楚丘”情缘

长篇历史小说《范仲淹》引关注:忠于历史重温先贤精神

范仲淹教子

第六届河南·邓州范仲淹文化节开幕

长篇历史小说《范仲淹》:一部信史小说、心史小说、诗性小说

范仲淹的忧乐观思想,竟然与泰州有这么多因缘?

范仲淹被贬丝毫不影响作诗天赋和雅兴

曾巩都能进唐宋八大家,凭什么写了《岳阳楼记》的范仲淹不能?

天下同忧乐,襟怀照古今——浅谈范仲淹的忧乐思想

好看与否,斩不断男性的情缘未知,但斩女性情缘无疑

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49247

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44643

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40844

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36591

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32704

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29727

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25771

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21140

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20116

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19508