肖复兴:深情都在凡常中

真诚地写作,平等地待人。同时,肖复兴恪守着一个写作者的本分:在低处书写,为凡人而歌。

肖复兴有一则朴素而澄澈的人生信条:真诚地写作,平等地待人。他以自己的人生历练,提炼出了深埋在凡常生活中的伏线,真善美是可以战胜权力、丑恶、阴谋的。

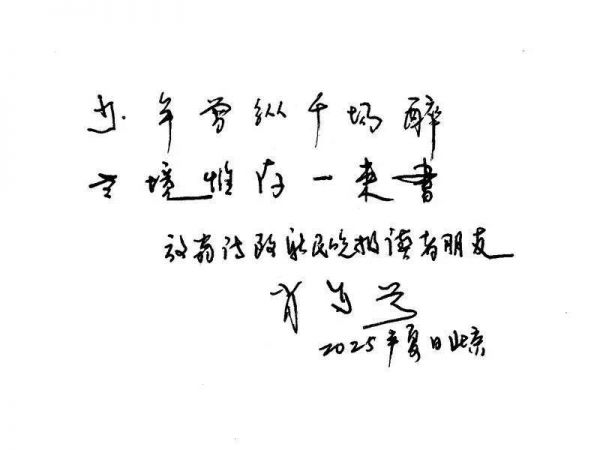

2025年8月10日 星期天夜光杯封面人物

在城南的一块斑驳的旧砖、天坛古柏下飘落的一片秋叶、街坊邻里间一句带着烟火气的家常话的脚注中,他因此恪守着一个写作者的本分:在低处书写,为凡人而歌。

还乡

与肖复兴的对谈安排在市中心的一处咖啡馆。得知《夜光杯》编辑抵京组稿,肖复兴坚持请夫人孙老师开车前来碰面:“我住得远,你们要一来一去,时间就都浪费在路上了。”

待人接物,肖复兴保有着老派人的诚恳、周到,正如他的文字,没有故作高深的表达,也没有华丽炫目的辞藻,但行文深处因发自肺腑而拥有着感人至深的力量。

“高高的前门外是我的家”,《蓝调城南》开头,肖复兴写道。今年与出版社交接了“前门三部曲”最后一部《老街》的定稿,是肖复兴写作生涯里的一件大事,“从《蓝调城南》《我们的老院》到《老街》,写这三部曲,前后花了20年,也算是对得起那些一直陪伴我、帮助我的老街坊了”。

1947年,国家仍处战乱,肖复兴的母亲抱着刚出生不久的儿子,拖着他的姐姐,从信阳出发,去投奔在北京的父亲,“起初,我们暂住在父亲同事在西城一个叫花园大院的家里,很快,我爸就在前门大街东侧的西打磨厂街找到了房子。”西打磨厂街就是肖复兴这十年一直在搜集、构思的《老街》,此前他先写出了第二部《我们的老院》,这个“老院”就是西打磨厂街上,有着百多年历史的粤东会馆,也是肖复兴曾经的家。

这条建于明朝的老街不过千把米,曾经繁华过,也住过很多名人,但对曾经生活在这里的街坊邻里而言,它不仅是地理上的归宿,更是情感的依傍。肖复兴在老院度过了童年和少年,直到21岁离开去了北大荒。27岁回北京后又住了两年。之后,几乎有近二十年,他再也没回去过。2003年,偶然的一个机缘,肖复兴踏进老街,墙头那些白色的巨大的“拆”字刺痛了眼睛。老人已经离开了这个世界,子孙们也已经搬离,眼前的一砖一瓦依然熟悉,如见风雨故人。

对作家而言,写作是抵御时间与消失的武器。肖复兴则说:写作本身就是一种还乡。人间的一切曾在此上演,那些与老街坊共同吞咽艰难岁月的记忆,那些在时代剧变中顽强生存的普通人命运,若再不记录,便将随推土机的轰鸣彻底湮灭。“那时候,我五十来岁,体力精力都好。”拆迁办公室就设在他昔日的小学旧址,很快工作人员都认得了这位执着的中年人:“这家伙又来了!”

肖复兴穿梭于残存的院落,拜访那些“不愿离去的身影”。令他动容的是老街坊们不计回报的信任与帮助。“老街坊们知道我要写老街的故事,特别开心,有的把我叫到他们家去,把家里的宝贝拿来给我看,给我讲他们家的历史;有的已经搬到了很远的郊区,但一次次不辞辛劳赶回来陪着我一个胡同一个胡同地串访。”

第一部《蓝调城南》钩沉了老街的历史,但肖复兴很快认定“那不是我主要做的工作……我还是希望能够写写这老街人的那些命运,我们曾一起度过的那些最艰难的岁月”。于是,《我们的老院》和《老街》里人们的悲欢离合与时代风云互为镜像,那些在时代轰然前行中努力站稳脚跟、在落魄中依然保持尊严、在动荡中也从未伤害过周围人的普通人,成为他坚持书写的底气与动力,而那些由肖复兴打捞起来的城南旧事,不是冷冰冰的砖瓦,而是岁月流转间一代人的人生。

日常

作为一名写作者,怎么才能写得更长久些,怎么才能没有火气?肖复兴一直以早年读到的汪曾祺写的散文《闹市闲民》为范。

平淡天真,作家记叙的是公交车站旁的一间屋,一位老人。车久等不至,老者拿出一个小马扎请汪曾祺坐下闲谈,此中,固然有作者想要凸显的老者至简至真的人生境界,更打动肖复兴的,是汪曾祺一以贯之的创作理念:从低处写作,从凡人琐事中提炼诗意,赋予卑微者以庄严。

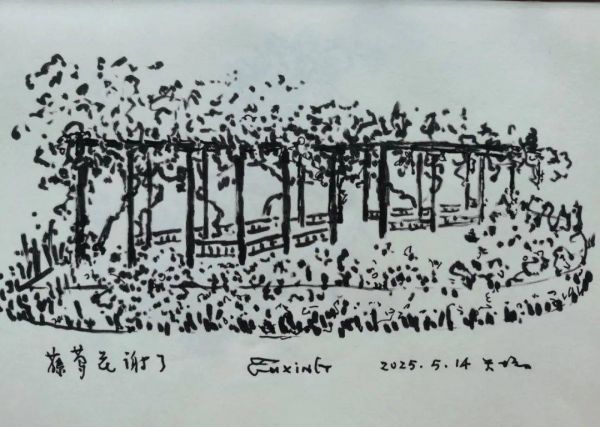

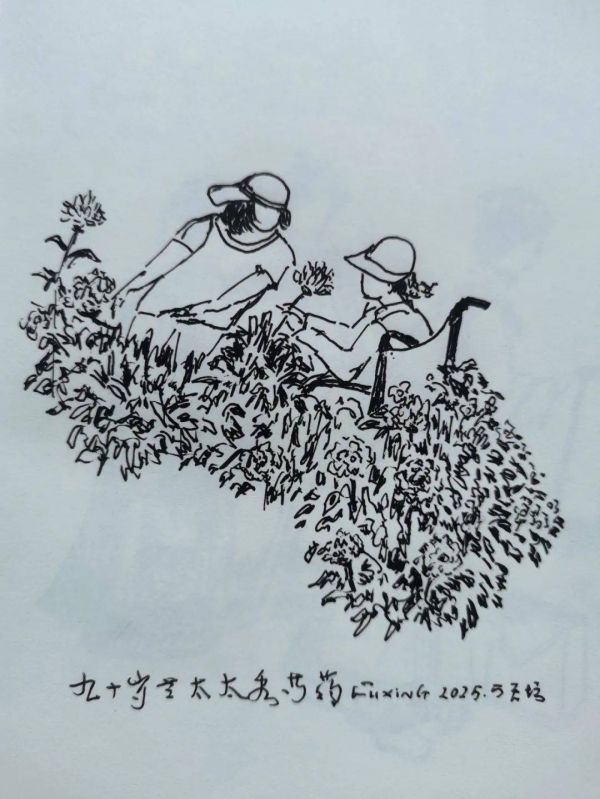

至此,数十年来,肖复兴的笔不仅深掘城南旧事的矿脉,更在日复一日的俯身观察中,虔诚地践行着“低处写作”的信条。肖复兴住得离天坛公园不远,这座沉淀了六百年时光的皇家祭坛,成了他近年最常驻的“书房”与精神道场。一支朴素的钢笔,一本素雅的速写簿,幻化成了“姜太公的鱼竿”。每当他在古柏下、石阶旁支起画板,身边总会悄然围拢三三两两的路人。无论是好奇的打量,还是真诚的赞赏,抑或直率的批评,肖复兴总是报以温和的微笑,自然地与这些萍水相逢者攀谈起来。现代生存法则中,即使生活在几千万人的大城市,真正能产生关联的不过几十人。而画画奇妙地拉近了肖复兴与陌生人的距离,消弭了身份的隔膜。“越是陌生人,越能说出心里话来——这或许就是人际交往的‘萍水相逢逻辑’。”

穿红大衣散心的病中女子、追忆肖村拆迁往事的夫妇、等待约会未果的年轻人……每个看似平凡的瞬间,都有着其不可复刻的意义。肖复兴用文字和画笔,将天坛公园还原成了热气腾腾的百姓生活剧场。他也在此间找到了问题的答案:“在低处写作,在街边、在马路牙子上,与百姓坐在一起。这种低姿态才是作家值得被尊敬的姿态,才能有良好的心态,文章才能没有火气。”

秉持着作家不能停下手中的笔,肖复兴保持着一年出一本散文集的节奏,并将之连缀成流动的北京志。拿出新出的《一年好景君须记》,肖复兴笑说:“不知那些萍水相逢的人,会不会看到书中写到的他们?”

锚点

为什么写城南?

“因为从老街坊身上我找回了童年的归属感。”

为什么写北大荒?

“因为青春在人身上打下的印记,是会影响人一辈子的。”

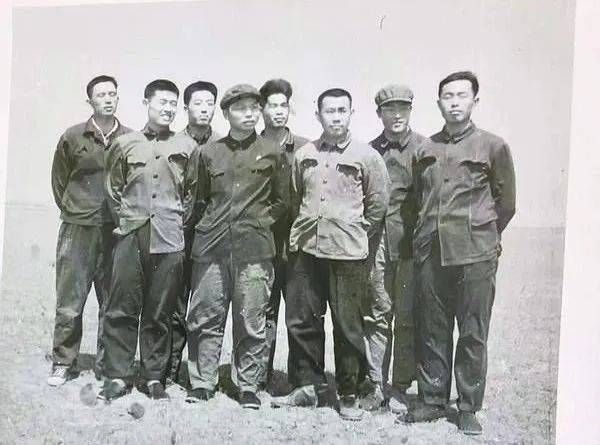

1968年7月,北京站汽笛长鸣,21岁的肖复兴带着一箱书,随着54万知青的洪流,被时代的列车抛向了北大荒七星河畔的大兴岛。

年轻的肖复兴血气方刚,为被诬陷的无辜老农仗义执言而引火烧身。眼看着残酷的政治风暴即将把他卷入旋涡,那些质朴如黑土地的北大荒人挺身而出,用他们“明镜般的心”守护了他:

一九六八年在北大荒 ,前排左一是肖复兴

铁匠老孙拉了好几个贫农一起去找工作组:“如果谁要把肖复兴这么个北京小知青揪出来斗,我就立刻上台去陪斗!”

始终默默陪伴着肖复兴的赵温,不言不语帮他分担农活,带他回家吃饭。

这些来自底层劳动者毫无保留的庇护与信任,震醒了青年:“刚到北大荒,我自以为是悲天悯人如李玉和一般要去救他们,但最终是他们搭救了我。我第一次感到有一种来自民间的力量,如同脚下的土地一般那样结实有力,让我的脚下有了根。”

同样是在北大荒,肖复兴遇到了同样喜欢读书的“曹大肚子”,一个在农场兽医站钉马掌的退伍军人;而他最初的文学创作也始于这片神奇的土地:趴在烀猪食的大锅旁,肖复兴在一个横格本上写下了10篇散文,不知道自己水平如何,肖复兴挑了一篇自己最满意的,交给了同在农场的叶圣陶的女儿。中学时代的肖复兴成绩很好,初中参加作文比赛,得到的叶圣陶的亲笔批改成了他心中始终不灭的微光。1971年寄回北京的作文奇迹般地到了正赋闲在家的叶至善手上,和父亲一样,他认真地为肖复兴一字一句地修改、点评。第二年春天,其中一篇《照相》发表了。

老孙、赵温、曹大肚子,叶圣陶、叶至善,肖复兴时时感念着这些在他的青春中刻下印痕的名字,民间恪守的正直与善良,大作家面对无名小卒的真诚与平等,都如大地般温厚地托起了他手中的笔。返城后,他持续为出租车司机超负荷工作呐喊,为被罚巨款的菜农鸣冤,痛斥官员轻视老农的傲慢——黑土地孕育的良知,已内化为他面对世界的本能。从北大荒风雪中锻造的“民间立场”,像一条坚韧而温暖的红线,贯穿了肖复兴此后的全部创作,成为其作品最鲜明的精神标识与情感底色。

肖复兴说:写作是回忆的过程,是教育自己的过程,它可以对抗尘世喧嚣。至此,我们读懂了“写作何以是一种还乡”。无论是地理上的故乡城南老街,还是精神上的原乡北大荒,生活的真谛不在庙堂,而在大地上、泥土里,在那些宠辱不惊、保持尊严的普通人身上。分别时,我们站立着,目送这位可敬的长者的身影如来时一般,重又隐入尘烟。

相关知识

肖复兴:深情都在凡常中

肖复兴:从生活日常中写出那一点诗意

作家肖复兴:体育磨炼意志 带给孩子们不一样的成长

假日书房|肖复兴:到天安门广场上跳集体舞

假日书房|肖复兴:青春,就应该像是春天里的蒲公英

肖复兴《天坛新六十记》:对天坛进行的全方位写生

肖复兴新作《我的学生时代》首发

肖复兴《风啊吹向我们》:重现少年时光

丁邢:素描肖复兴|走近名家

肖复兴《风啊吹向我们》新书分享会在京举办

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44662

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20122

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527