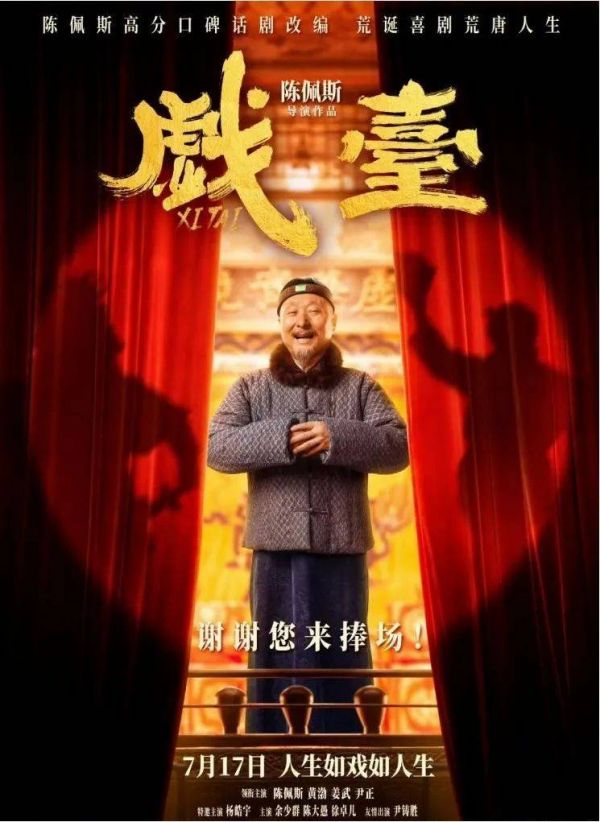

戏台之上,荒诞之下:《戏台》如何用三层叙事解构时代困局?

当喜剧创作愈发依赖流量元素与跨界融合时,陈佩斯导演的电影《戏台》以扎实的叙事功底与深刻的主旨内涵脱颖而出。这部电影延续了话剧版以笑写悲的叙事内核,并通过银幕语言的重构,让民国军阀混战背景下的戏班生存图鉴焕发新的生命力。它不仅让观众在笑声中感受戏曲艺术的魅力,更在荒诞外壳下叩问艺术尊严与权力博弈的永恒命题。

身份错位的喜剧张力

叔本华在《康德哲学批判》中曾言:“笑的产生每次都是由于突然发觉客体和概念两者不相吻合。”电影《戏台》的喜剧张力,正源于这种极致的“身份错位”。

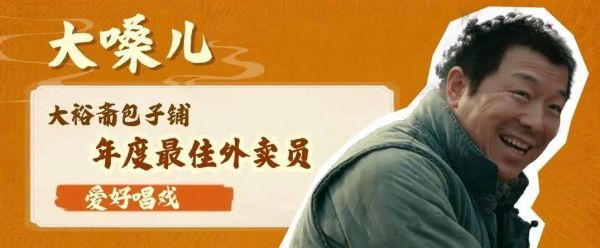

影片改编自同名话剧,讲述民国乱世中一个戏班子的荒唐遭遇。电影版拓展了话剧版的表达边界并进行了艺术化的叙事处理——跑腿伙计“大嗓儿”与京剧名角金啸天,本是两个云泥之别的角色,却因军阀洪大帅的一句误认,被迫完成了一场啼笑皆非的身份置换。

大嗓儿作为大裕斋的普通伙计,仅是个会唱几句家乡小调的半吊子票友,而金啸天则是京城闻名的“楚霸王”扮演者,业务精湛却因抽大烟恶习陷入生存危机。两人身份的强烈反差,令后续的错位置换具备极强的喜剧效果。

促成这场错位的关键推手是军阀洪大帅的“误认”。这位自封的“戏迷”与大嗓儿因同乡关系产生亲切感,又因对方随口唱的几句霸王戏而产生好感,在权力的加持下,一句“就你了”便强行将伙计推上了名角的位置。

“身份错位”所引发的连锁反应,带来了持续的戏剧张力。被迫上台的大嗓儿将京剧唱成“唐山落子”,上台时的登场背对观众与正确姿势形成强烈反差,制造出密集的喜剧效果。而戏班众人的反应更添荒诞感:班主侯喜亭明知台上是“假霸王”,却要违心称赞,虞姬扮演者凤小桐面对业余搭档,虽不情愿上台,但还要保持专业素养唱完。

优秀的喜剧冲突往往建立在“意料之外,情理之中”的基础上。《戏台》中跑腿伙计“大嗓儿”与京剧名角金啸天的身份置换,看似荒诞不经,却在乱世背景下具有合理性。而在身份错位的叙事逻辑中,“掩盖真相”的过程往往是塑造人物、深化主题的关键。

《戏台》中,戏班众人对“假霸王”真相的掩盖,构成了一场关于生存与尊严的灵魂拉锯战。侯班主在将大嗓儿推上台后,转身跪在祖师爷像前忏悔,这个细节精准捕捉了文化人在妥协后的无奈与痛苦。影片通过这些角色的挣扎,提出了直击人心的问题:当生存与尊严发生冲突时,普通人该如何自处?这种对人性复杂性的尊重,让影片的喜剧叙事有了更厚重的情感支撑。

“戏中戏”嵌套的镜像叙事

《戏台》的叙事魅力很大程度上源于其精妙的“戏中戏”结构。影片巧妙地构建了三层嵌套的叙事空间,每层空间既独立成章又相互映照,形成了历史背景、后台现实、台上表演的立体叙事网络,让观众在现实与虚构的穿梭中,领悟艺术与时代的复杂关系。

最外层的叙事空间是1916年后的军阀混战时期,这个“真实的历史舞台”为整个故事提供了时代注脚。影片用简练的笔触勾勒出乱世特征:京城街头大帅旗频繁更换,百姓对军队换防习以为常,戏班在不同势力间艰难求生。

这个外层空间的关键作用,是为中层叙事的荒诞性提供合理性。正是在这样一个规则失效、权力至上的时代,洪大帅才能随意霸占戏院、篡改戏文,戏班才能为了生存,接受“假霸王上台”的荒唐安排。历史背景的真实性,让影片的喜剧讽刺有了坚实的现实根基。

中间层的叙事空间聚焦于德祥大戏院的后台,这里上演着一出“现实荒诞剧”。五庆班带着名角金啸天进京演出,本应是艺术盛事,却因洪大帅的强行包场而沦为权力的附庸。这部分核心冲突围绕“改戏”展开,洪大帅因不满《霸王别姬》中项羽败亡的结局,强行要求戏班改写剧情,让楚霸王“打败刘邦”。

后台空间是艺术创作的神圣领域,墙上悬挂的戏服、供奉的祖师爷神龛代表着戏曲传统的尊严,而当洪大帅的部下踹开后台大门,这个空间便沦为权力的游乐场,喜神娃娃被当作玩具,翎子被用作马鞭,洪大帅的肆意破坏则象征着权力对文化的践踏。

最内层的叙事空间是戏台之上的《霸王别姬》表演,这出历史悲剧与后台的现实荒诞形成了残酷的镜像对照。戏中楚霸王的穷途末路、虞姬的慷慨就义,恰似戏班众人在强权下的挣扎与妥协;而洪大帅对项羽的强烈共情,则暴露了当权者将艺术视为个人意志延伸的无知与傲慢。

这种嵌套结构产生了独特的“间离效果”。影片通过现实与戏中戏的频繁切换,打破了观众的沉浸幻觉,促使我们理性审视叙事背后的深意——每个人的人生都是一个独特的舞台,上演着属于自己的悲喜剧。当台上虞姬唱着“从一而终”的戏词,台下凤小桐却因艺术尊严不愿上台时;当戏中霸王感叹“时不利兮骓不逝”,台下洪大帅却在强行改写命运时,这种对照让观众在艺术欣赏中思考:戏里的悲剧与戏外的荒诞,究竟哪个更真实?

戏曲文化的坚守与传承

《戏台》取得高口碑的关键,还在于把“戏比天大”作为贯穿全片的核心思想。正如陈佩斯从业十几年来始终秉持着对文化与艺术的热爱,影片融合了戏曲韵味与现代艺术,向京剧艺术这一国家瑰宝致以崇高敬意,完成了对传统文化的坚守与传承。

德祥大戏院作为故事的核心空间,具有台前和台后的双重属性。影片将视角从传统戏台转向后台,让观众得以了解艺术创作的幕后世界,化妆间里艺人对戏服的珍视、祖师爷神龛前的虔诚祭拜、师徒间的技艺传承,这些细节构建起戏曲艺术的精神家园。河北“落子”与京剧行腔的差异,《四郎探母》中铁镜公主戏服的讲究,喜神娃娃、祖师爷神龛等道具的出现,则还原了戏曲行业的精神信仰。

影片对戏曲空间的细节呈现,彰显出对传统文化的深刻理解与热爱。这些细节并非可有可无的点缀,而是构成了戏曲文化的血肉,让德祥大戏院不仅是物理空间,更是传统文化的精神载体。

在核心场景德祥大戏院外,影片还加入了北京城外的战场、大裕斋的街面、洪大帅的府邸等场景,通过对德祥大戏院及其周边空间的精心设计,构建了一个关于戏曲艺术、时代命运与人性选择的符号系统,空间不仅是故事发生的场所,更是承载文化内涵的隐喻载体。

在乱世之下,戏班中的每一个小角色都在以自己的方式执着地守护着这方天地,守护着祖辈传承下来的唱词和身段。对艺术的敬畏、对尊严的维护,被演员们视作比生命更重要,班主、金啸天、凤小桐等人,最终都用自己的方式践行了这一点。在影片战火纷飞的最后一场戏中,那些真正热爱戏曲的戏迷们,始终坚守在台下,为他们鼓掌、喝彩,这就是艺术从业者坚持“戏比天大”的动力所在。

当德祥大戏院的锣鼓声在战火中渐息,电影《戏台》的故事落下帷幕,但它引发的思考却从未停止。正如影片中那尊始终矗立的祖师爷神龛,无论戏台如何被践踏,信仰的微光永远存在;无论时代如何变迁,对艺术的敬畏、对尊严的坚守,永远是人类文明最珍贵的底色。这或许就是《戏台》留给我们的启示,戏台虽小,却能装下时代的悲欢;喜剧虽轻,却能承载人性的重量。

— THE END —

作者 | 潘子珩

主编 | 彭侃

执行主编 | 刘翠翠

排版 | 于佳欣

相关知识

艺苑论剑|电影《戏台》:荒诞时代的悲喜“戏中戏”

《戏台》剧情里拆散戏台讽刺了谁,当心现实生活的戏台也被拆散

喜剧的“戏台”

《戏台》:陈佩斯以血泪为墨,写就“戏比天大”的人生寓言

陈佩斯主演!经典喜剧《戏台》回归

粉墨人间观戏台

电影《戏台》:传统戏剧人最后的“死磕”

观《戏台》有感:方寸戏台,百态人生

《戏台》风云:朱时茂的豪赌与陈佩斯的坚守,一场跨越时代的狂欢

陈佩斯新戏《戏台》太较真!水衣子颜色改三遍,比《吃面条》还狠

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44662

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20122

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527