2025南国书香节多位名家开讲 梁晓声、文德琳、格非、柳恩铭金句频出

■两名读者在看书、选书。

8月16日适逢周末,与羊城的天气一样,南国书香节主会场氛围火热,迎来众多读者。海内外文化名家、畅销书作者也亮相书香节,与读者展开深入的交流与分享。拒绝“躺平”“内卷”,汲取“四书”智慧……诸多金句,发人深省。

■采写:新快报记者 黄闻禹 见习记者 金瑜 梁潇静 实习生 范欣然

■摄影:新快报记者 邓迪 龚吉林

茅盾文学奖得主梁晓声:鼓励青年把握时代机遇,做好能力储备

8月16日,在南国书香节现场,茅盾文学奖得主梁晓声举办《中国文化的历史基因》新书分享会,围绕青年成长、文艺发展、读书意义及创作责任等话题展开分享,以深刻见解与真挚感悟与读者深度交流。

分享伊始,梁晓声讲述了近期观察到的青年,并肯定当下优秀青年已成为各行业中流砥柱,在航天、司法、文艺等各领域发光发热。当代青年以知识能力为核心,从精细操作到技术比拼,尽显“行行出状元”的蓬勃力量。

谈及阅读,梁晓声强调,应广泛阅读天文、历史、地理、传记等书籍,进而成为知识相对多元的人。他说,今日之中国已取得了令人瞩目的成就,为今日之青年提供多方面、前所未有的展现自己能力的机会。他指出网络用语“躺平”“内卷”只是青年的情绪出口,鼓励青年如鲁迅所言“有一分热,发一分光”,把握时代机遇,做好能力储备。

谈及创作,梁晓声说,散文《山里的青年》中的人物原型使他深受触动,这些人物在他笔下成为角色,从他心里移到书中,他也因此释然。他认为写作是对生活中真实人物的理解与书写,是将对“他者”的情感转化为文字的过程。

在最后的问答环节,梁晓声认为学历并不完全代表能力,关键在于如何将学历转化为能力。他强调每个孩子都有潜能,不擅长学习不意味着是“废种子”,在其他领域同样能成就一番事业。

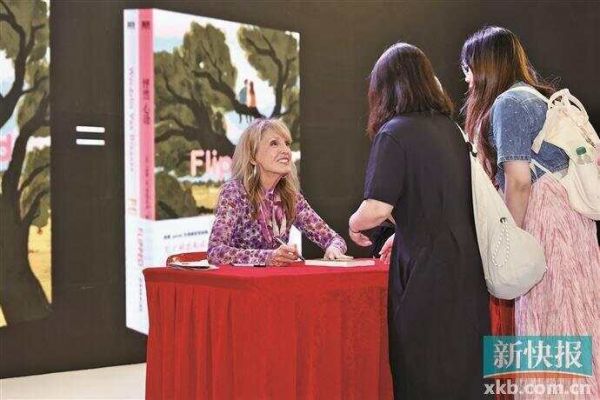

《怦然心动》作者文德琳:无论处于人生哪个阶段都要怀梦前行

8月16日,《怦然心动》原著作者、超级畅销书作家文德琳·范·德拉安南的分享签售会在2025南国书香节举行。她以书中温柔隽永的青春故事为引,畅谈自己对青春文学的理解,并结合《怦然心动》的影视改编过程,讲述了“从书到电影”的幕后故事。

“我因一场悲剧而开始写作。”分享伊始,文德琳讲述了她开始写作的契机,正是那段低谷,让她把写作视为治愈心灵的良药。此后,她陆续出版多部作品,希望通过文字让读者相信自己,并在阅读中获得疗愈与力量。

而关于《怦然心动》(Flipped)的创作灵感,文德琳分享了一段有趣的经历。“当我成为一名老师时,我发现我的学生和我做着同样的事情——喜欢一个他们并不真正了解的人。”她说,这一发现唤起了她童年时期懵懂心动的回忆,成为她创作《怦然心动》的初衷。

文德琳介绍,《怦然心动》出版后,在学生之间口口相传并迅速受到追捧,继而畅销美国并走向全球,最终被改编搬上大银幕,成为打动无数观众的青春经典,也让她的文字影响力跨越了文化与国界。

从书本到电影,银幕后发生了许多有趣的故事。“朱莉的树对故事来说非常重要。”谈及电影中女主角朱莉的树,文德琳透露,其实在拍摄过程中有两棵树,一棵是真的,另一棵则是假的。而这棵假树成为电影中成本最高的布景之一,因为每一片树叶都是工作人员手工粘上去的。

此次分享会不仅让读者们走近了《怦然心动》的创作与电影幕后,也感受到作者坚持与热爱的力量。“我熬过了十年的笔耕不辍,才换来人生第一份出版社合同。”谈及从被屡屡退稿的无名新人到畅销全球的著名作家的成长过程,文德琳说:“无论处于人生的哪个阶段,都要心怀大梦,奋力前行,永不言弃。”

茅盾文学奖得主格非:解释自己生存经历是文学的核心动力

8月16日,茅盾文学奖得主、清华大学中文系教授格非携其最新随笔集《云朵的道路》在南国书香节举行读者见面会。格非在见面会上与读者们分享了《云朵的道路》的创作历程,并与读者分享了他对书中核心议题的思考。在书中,作者结合自身经验和阅读随想,畅谈生活体悟与文学真知。

见面会上,格非首先分享了《云朵的道路》一书的创作契机。他说这本书是在跑步的时候构思的,并分享了这个故事的细节:最初,格非养成了早上天还没亮就起床跑步的习惯,他发现早晨跑步的时候思维比较活跃。“在跑的时候脑子里会出现很多的想法,以至于我回到家立刻用笔把它们记下来”。

一两年后,笔记本写满了,这些在跑步时出现的想法就成为创作《云朵的道路》的灵感。

在谈及这本书的主题时,格非表示,在出版过程中被删除的副标题“文学与生存”中的“生存”很适合作为概括书本内在关联的核心词。在他看来,文学与生存密切相关,这种关联性是非常深刻的,甚至超越了哲学。格非认为需要重新看待文学的功能与作用:文学是对世界生存的模仿。“你会发现我们今天很多的技术大咖、科学家是詹姆斯·乔伊斯的读者,甚至是庄子的读者。这些大师其实都在文学中找到灵感,文学实际上是最核心的、跟生存关系最近的东西。”他说。

从生活与生存延伸到现代文学创作,格非认为,你的生存经历和别人不同,有很多别人早就忘掉的事你会一辈子忘不掉,这些事情堆积在心里,你总要找个渠道对它加以解释,这是文学最根本的核心动力。

作家柳恩铭:不被碎片化文化所裹挟 活出精彩人生

8月16日,暨南大学出版社在2025南国书香节主会场举办“南岭颂经典 心灯照书窗——柳恩铭博士‘四书心读’丛书分享交流会”。作家柳恩铭携“四书心读”丛书与书友见面,分享“AI时代更需要‘四书’的生命情感智慧”,探讨传统文化在科技时代的独特价值与情感滋养。

为什么要重注“四书”?“我用了40多年的时间思考,用了23年的时间撰写本套丛书,旨在抛开汉儒经学的窠臼,深度发掘‘四书’的生命情感与智慧,把先秦儒家的文化经典带到当代,滋养现代人的生命。”柳恩铭表示,自己在书中融入了对社会的观察、对教育的思考,从心学视域重注“四书”,以知行合一的方式,用通俗易懂的语言来对“四书”作现代化的阐释。

柳恩铭表示,“四书”本质上是伦理哲学,《大学》是修身方法论,《中庸》是处事方法,《论语》是人本伦理哲学,《孟子》是民本政治智慧,“一言以蔽之,‘四书’不是系统的知识,而是生命情感智慧”。他认为,经典从古流传至今,一定有非常重要的内在原因,即智慧具有永恒的生命力。

柳恩铭着重从现代社会的角度解读“四书”的智慧,为现代人提供精神指引。他表示,《大学》的智慧告诉我们,君子是成为思想自由与人格独立的人;《中庸》的智慧是让我们拥有适中且兼顾多元的思想、思路与处事策略,活出自己的精彩与自信;《论语》的智慧在于让反思成为人生的常态、习惯与方法,让人坚持终身学习;《孟子》的智慧在于民本思想,熟读它可以涵养大气、正气、才气与志气。

柳恩铭总结道,如今身处AI时代,我们更需要汲取“四书”的生命情感智慧,不被碎片化的文化所裹挟,守护住自己的本心,成为一名思想自由与人格独立的人,活出属于自己的精彩人生。

相关知识

多位名家携新作做客2023南国书香节 现场掀起阅读浪潮

南国书香节名家分享会掀起阅读浪潮

大咖亮相2025南国书香节!刘同——《谁的青春不迷茫》三部曲

2023南国书香节阳江分会场暨阳江书展闭幕

南国书香节启幕 展出“世界最美的书”

深圳书城分会场2022南国书香节期间将开展70场文化活动

第十一届长安莲溪书香节启动,苏童等名家在东莞“开讲”

科技金句频出,惊呆众人

金句频出!墙都不扶就服阿姨,活得明明白白!

广东发布全民阅读重点活动,南国书香节打造全年嘉年华

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44662

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20122

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527