秦汝璧:承认碎裂,才能在碎裂处看到光和温暖

秦汝璧,1991年生于江苏高邮。中国作家协会会员。2016年开始发表作品,至今已在《钟山》《作家》《花城》《中国作家》《小说选刊》《山花》等刊发表作品若干。出版小说集《史诗》《后遗症》。《史诗》入选“21世纪文学之星”丛书。曾获第二届“《钟山》之星”年度青年佳作奖、首届石峁文学奖中篇小说奖、第八届紫金山文学奖新人奖。

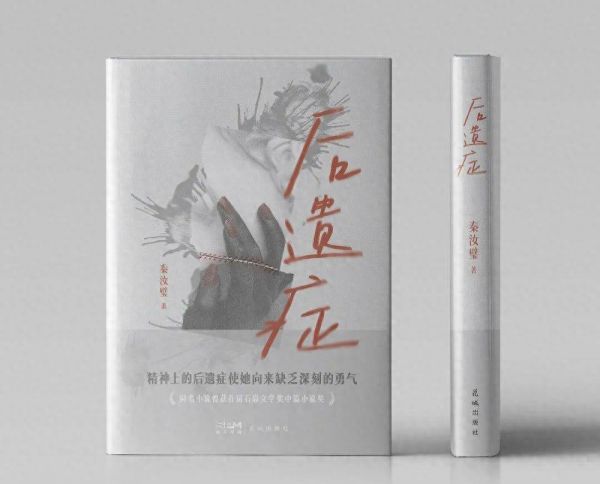

秦汝璧最新小说集《后遗症》,花城出版社2025年8月出版

“作为一个写作者,只能尽力做到‘零度叙事’,不过度地干预某个人的命运,干预那些必然要发生的事情。”继上一部小说集《史诗》出版四年后,今年8月,青年作家秦汝璧最新小说集《后遗症》由花城出版社出版。这部小说集由三个中篇小说《后遗症》《漩涡》《五十九度灰》构成,以创伤记忆为切口,直面时代症候和人的精神困境。如果说《史诗》侧重人物心理状态的深度挖掘,《后遗症》则把人物的心理“揉入”叙事进程中,更倾向于叙事和故事情节的层层推进,让人物在叙事过程中“自然生长”。

在写作过程中,秦汝璧也变得更有耐心,像个退居幕后的冷静的旁观者,用她的话说,“听比谈论重要”,她只是忠实记录下那些隐秘的伤痛与欢乐,并不急于得出一个答案。也许,忠实记录本身就是答案。由此,那些日常生活中极容易被我们忽略的地带,也被一一照亮,迸发出刺痛人心的力量。承认碎裂,才能在碎裂处看到光和温暖,这大概正是写作的意义。

“人作为存在的主体只会更丰富,也更愿意被看见,被理解”

中国作家网:汝璧你好,祝贺新书《后遗症》出版,看完这部中篇小说集,我发现与你的上一本短篇小说集《史诗》有很大的不同。这种不同不只是中篇短篇之区别,而是一种更深层次的变化,如果说《史诗》侧重人物心理状态的深度挖掘,《后遗症》则把人物的心理“揉入”叙事进程中,更倾向于叙事和故事情节的层层推进。不知你是否意识到了这一变化?这种变化背后有着你对写作怎样的新思考?

秦汝璧:谢谢你看出这样的变化。过去经常有老师与读者朋友跟我说,一看就知道是你写的。我既高兴又有点儿忧愁。高兴的是,会被认出来意味着作品具有一定的辨识度;忧愁的是,他们仔细看过作品后会说“还是老样子”,言外之意就是该有的还是会有,这种“有”当然指的是缺点。要说我对写作有新的思考,不如说我对世界(包括我自己)有新的思考。当然,讲这些会复杂些。不妨以加缪的《局外人》为例,小说以第一人称“我”叙述,还有谁比“我”更清楚自己此刻是怎样想的?即便是虚伪的人,也一定比任何人都清楚虚伪之下的真实。如果视角选择是一种修辞学的话,那么这种人称选择无疑最具说服力。我想这仅限于某种特定的表现,就是世界拥有另外一种样子,然后,叙事就形成了。你们是那样做的,而“我”是这样做的,那肯定会发生点其他的,快乐与痛苦,无所谓与有所谓,等等。人作为存在的主体只会更丰富,也更愿意被看见,被理解。但我想,假如你痛苦,就来看看《后遗症》吧。

中国作家网:《后遗症》集子里,中篇小说《五十九度灰》以人物故事为叙事单元,而另外两个中篇《后遗症》和《漩涡》直接以小标题方式呈现,结构上的这些特点,是否也是你倾向于叙事的某种证明?

秦汝璧:所谓“叙事”我理解为“叙述事件”,作者可以采用很多方式来叙述一件事。《五十九度灰》以人物故事叙事单元为结构,在叙事表层结构中试图呈现文本所要表达的内容。在不同时空里,在看不见的、不精准的历史中,大家经受的其实都差不多,而那句“好好活着”就是共同的声音与回响。在此背景下,历史变得具体,似乎可以触摸到某种精准。《后遗症》与《漩涡》想利用小标题吸引读者读下去,同时也希望能与文本互为印证。

中国作家网:《史诗》中的人物多是乡村留守者和老年群体,《后遗症》《漩涡》《五十九度灰》中的人物开始“动”起来了,换句话说,你开始重点关注那些游移于乡村和城市之间的漂泊者。为何开始将这一群体作为书写对象?

秦汝璧:城市里的大多数人是过去或现在的乡下人迁移过去的,或者随着当地乡村逐渐“长成”城市模样而聚集起来的,但住在现代城市里的人并不意味着就具有现代城市文明意识,就像有了机械不等于有了工业文明一样。住在十层楼的人,依旧会想方设法在自己的阳台上或者楼下花圃里悄悄种下小米葱。我不过还是写了同样的群体,不论他们生活在乡村还是城市,其心理结构是一样的。

中国作家网:值得注意的是,在你笔下,这一群体几乎都由女性构成,《后遗症》中的淼之,《漩涡》中的铁妮、赵意娟,《五十九度灰》中的程锦、茉莉,都是小说的主要人物。在你看来,是什么触动你要写下她们的故事?她们身上的哪些特点你最感兴趣?

秦汝璧:有句话叫“女人心,海底针”,很多时候其实我看不懂女性,虽然我自己也是女性。我很多时候看不懂我的母亲,不太懂得怎样与她相处。她年轻的时候忙于工作,而我忙于学业,然后我离开家去外地上学、工作,我俩真正相处的时间并不多。实际上,我俩从未真正分开过。我也是到了一定岁数才发现她身上有些品格是我需要学习的。我把我与她相处的困惑告诉朋友,朋友告诉我其中原委,我问,你确定她是这个意思吗?我按照朋友的指示去做,发现确实如此,我的母亲果然变得不一样了,那些困惑也就迎刃而解。也许正是这些缘故,所以我才要写她们。她们身上的复杂与丰富让我感兴趣。其实我也写了很多男性,没能引起你的注意,也可能你读起来觉得与女性差不多。其实,女性身上有的东西,很多男性也都有。他们大多离开厨房,处在秩序中,去计算,会平衡,这样打算,那样打算,会这会那。

中国作家网:不管是《史诗》,还是最近这部《后遗症》,“乡下”在你笔下总是模糊的。在之前的访谈中,你曾说“很少具体描绘一个城市的样子,因为对这些城市的了解是抽象化的”。对乡土的印象也是这样的吗?

秦汝璧:是的。“乡下”对我来说不是现实的地理空间,即不是那种相对于“城里”的地理空间,而是时间隐喻,因此是精神背景,是精神面貌。我始终对乡土有一种遥远的印象,就是乡土与父权(长老权)有关。可能每个人都很熟悉乡土环境,熟悉到不能再熟悉的地步,恰恰是这样,这些权力才更为隐蔽,因为一切都习焉不察。

“写作者不要过度干预人物的命运”

中国作家网:中篇小说《后遗症》主人公乔淼之最后的死亡写得非常精彩,你怎么理解死亡?

秦汝璧:死亡目前对于多数人类来说仍然充满神秘和未知,所以让人恐惧。但我想,真正的艺术家是“调戏”死亡的。这种“调戏”绝非轻视。蒲松龄专门写了一本鬼故事《聊斋志异》,里面大部分故事讲述女人负责死去,这样才会变成女鬼,然后以女鬼的身份与活人恋爱。《牡丹亭》也是这样,似乎只有女鬼才有资格跟人恋爱。从现代的角度来看,这是局限。还有墨西哥作家胡安·鲁尔福的作品,人物不知不觉也变成了鬼魂,在那说话。我想让鬼魂说话,编织人死亡后的模样,在我看来,这就是对死亡的超越。

中国作家网:乔淼之一生都活在历史阴影里,她所有的抗争和努力似乎都在摆脱这种“后遗症”,最终她被跑车撞向天空,死亡是否象征着她终于摆脱了“后遗症”?对读者来说只是另一种形式的囚禁?造成这样结局的原因是什么?

秦汝璧:有个概念叫“零度叙事”,作为一个写作者,不要过度干预人物的命运,干预那些必然要发生的事情,哪怕是偶然事件,也不用干预,只把看到的写下来就行,实际上作者想要表达的一切已经在文本中了。乔淼之的死亡我写得很热烈,很喷薄,文章最后也写了“南太平洋血红的日出”这个象征,这是我“离开”她的命运,对她的赞许与尊重。她是有“后遗症”的人,她抗争过,尝试治愈自己,但是失败了。一般情况认为死亡(分离)是一种失败模式,但我不这样看,因为她抗争过。死亡有时候能具体解决一些正在发生的事,但绝非醒悟,真正的醒悟还是比较艰难的。

中国作家网:《后遗症》中的乔淼之从小被迫接受“身体暴露于外是极为羞耻的”这种家长式教育,小说对“耻”进行了极致刻画,是否试图揭示某种普遍的社会心理结构?在你看来,“耻感”在当代人的精神困境中扮演了怎样的角色?

秦汝璧:这次我预备回答这个问题了,上次我没有选择回答,因为我想我没做好准备。“耻感”,库切的《耻》,安妮·埃尔诺的《羞耻》都是以人类的道德情感名词作为书名的。尤其安妮·埃尔诺,她的多本书中都频繁出现“羞耻”这个词。我想“耻感”是人与外界产生道德情感的中介。读者完全可以通过这样的中介理解个体角色与外界的关系。乔淼之有“耻感”明显是外界对她的精神暴力和精神剥夺,尤其在与男主角不对等的社会关系中,这样的耻感极其强烈,会衍生出其他很多情感表达,比如忍受、愤怒、呐喊……而且我想,耻感会使人一直活在过去的经历中,尤其是某段诞生耻感的经历,这样的话,记忆会呈现极富个性的诗意,有点像《五十九度灰》中古英对家乡的记忆,最后就是一只红色塑料袋。我相信那只红色塑料袋如果让他自己画出来,他可能在现实中也找不到这样一种色彩,只能无限接近。

中国作家网:你曾提到“真实里的人那才是人”,但小说作品通常以虚构情节(如《五十九度灰》中茉莉的婚姻反转)揭示荒诞。这种“虚构的真实”是否比现实更接近本质?

秦汝璧:“虚构的真实”需要从文艺理论角度来讨论艺术真实与真实的关系了,很多理论家说得很详细。“虚构的真实”,就我自己的简单理解,就是真正的创作者对这个世界一切现象的判断。比如,看见一辆豪车开过去,这是事实判断,是现象,写“一辆豪车开过去了”,旁边还有一辆破自行车嘎吱嘎吱响,或者,旁边并没有这样的自行车,可以写自行车,也可以不写,完全取决于创作者自己的判断。而人生活的状态究竟是活在有破自行车的世界里还是没有破自行车的世界里?我想每个人都会有自己的答案。

离开“黑白”,站在“灰”的阴影下思考与发现

中国作家网:除了“五十九度灰”,“后遗症”和“漩涡”何尝不是一种灰色?与“纯白”和“纯黑”相比,“灰色”似乎可以承载更为复杂含混的内容,小说中,你写了不少关于“灰色”的论述,比如“一个人只要活得年纪足够大,一切都会在无限循环中变得模棱两可。我们生活的面貌才会如此不清不楚。”“那不是古英所说的绝对的黑暗,只是一段灰色的人生而已。黑色与白色一样,单调的,坚硬的;只有灰色,于金属的质地中产生复杂的、柔和的光泽。”“我试图寻找出晦暗的生活中不起眼的罅隙,因为那里面可能藏有事情真正的开端。”“灰色”在文章中扮演重要角色,却非人格角色,具有多重的属性,你怎么理解“灰色”?能否谈谈《五十九度灰》的创作初衷和构思。

秦汝璧:“五十九度灰”源于摄影中的“灰度”概念,也有五十八度灰、五十七度灰等。在摄影中,灰度可以排除不必要的干扰,让主体更加突出,读者可以更清楚地看出人作为主体与环境的关系,尤其能看到人作为主体是什么样的。人可以这样做,也可以那样做,无论怎样做,有心的读者会问为什么是这样而不是那样。他们会发现其中的复杂,发现里面隐藏的关系。而色彩中的黑与白、明与暗,是对立的关系,是容易的,因为对立总是明白无误的,由此也极容易引发许多欺骗与隐瞒,而只有“灰”是黑白缓冲地带,人们暂时离开“黑白”,站在阴影下去思考、发现一种可能,还有那些隐匿的真相。这篇小说的构思其实是一点点形成的,一开始好像很明白,写着写着就不太明白了,然后再明白一点点,又不大明白了,再明白一点,如此循环往复,最后小说就在这种状态中完成了。虽然小说完成了,坦白说,我现在依然无法准确地叙述出来。就像阿格里奇趴在被窝里理解舒曼的音乐,她说她自己也说不清楚,听比谈论重要,正如阅读比谈论重要。

中国作家网:《五十九度灰》中人物故事多以悲剧为底色,但小说中尤其是结尾反复出现“好好活着”的温情鼓励。这是否矛盾?如果把“好好活着”放在小说中读,会发现其中的复杂关系。

秦汝璧:你看出其中的矛盾了吗?那太好了。既然活着,那就得接受世俗意义上的悲剧。黑格尔认可绝对理性精神,而悲剧来源于理性与理性的矛盾冲突,从逻辑理论上证明悲剧无法避免,这才是人世间最大的无奈。如果说,因为现实世界中悲剧一直存在,所以人就不活了,这样也不好。很多爱情故事好看,就是因为双方明明知道不可能,但还是要爱着彼此。我每次看这样的故事都要流泪。“好好活着”四个字本身就是对这种普遍矛盾的回应。被迫活着与主动热爱的活着可不一样,虽然都叫“活着”,当面对这两种生命状态时,也只能这样说一句。

中国作家网:你的小说总会出现一些“闲笔”,这部集子也不例外。《后遗症》中,本来在写乔怀扣的死,突然扯出汪曾祺的死,“在汪曾祺与乔怀扣之外,这一天中也有许许多多别的人逝去。为什么是汪曾祺?因为多年以后,怀扣之死使得乔淼之想起这件事总会想到点别的,以至于人为地与世界产生联系。”而在《漩涡》中,本来在写铁妮的升职,你却借助古人写生命的短暂,“在自然的永恒对比观照下,感叹的就是生命的易逝短暂。这里不得不说一说苏轼。苏轼的千古成就之一就在于他洞见自然其实也‘曾不能以一瞬’。话题扯得有点偏,言归正传。”你如何看待小说中突然出现的“闲笔”?“闲笔”对于小说的完成度有何意义?

秦汝璧:这里面情况有点儿复杂。我想,假如一个人在做一个计划时,或者准备过一天的生活,最终结果肯定会“溢出”自己所想,不可能是完全的复制粘贴,总要旁逸斜出。既然人生是草图,最后肯定会有“溢出”部分,会有意想不到的部分,可那也是最有意思的部分,最有个性的部分。“闲笔”对应了我对这部分的理解。面对同一事物,每个人都有自己的看法,或者与我相同,或者与我不同。就拿我的作品来说,如果读者读出不同看法,跟我不一致,那也是美的。美不就是产生在不一致之中吗?美在错误中或者说不一致中停留了一会儿。也可以理解成“兴”,虽然看起来闲,但是从某种程度上与其他是有联系的:相关,相近,甚至是相反。最后就是,读者读时,或许能在这些联系中看出点儿别的来。

编辑:李英俊

相关知识

秦汝璧:承认碎裂,才能在碎裂处看到光和温暖

尘世碎裂的那一刻,我们拥抱在漫天风沙里

胧月拿起九连玉环用力摔在地上,镯子顿时碎裂一地

他日若能共淋雪,此生便算偕白头,江慈真是美好,卫昭碎裂她一片片拾起

溢出屏幕的破碎感让人心疼,他一落泪,我的心也随之碎裂 长相思 涂山璟

泪滴落的刹那,心已碎裂一地,李现 李现影视剧推荐 虐心片段 李现哭戏 李现

白发仙深知必须将无心留在北离,心中简直碎裂般疼痛,他对无心的爱实在太深了

女星丹妮厄丝金遭酒驾冲撞,头骨碎裂身亡,年仅28岁

看到安心怀上林天宇孩子,才知秦母手段有多毒辣

看到秦昊对伊能静家人的态度,才知道庾澄庆做得有多不合格!

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44662

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20122

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527