孔子被学生惹怒,气得讲出一句脏话,仅6字却成当今老师的口头禅

孔子,是我们都熟知的伟大人物,常被称作圣人。纵观中国几千年的文明史,诞生了无数耀眼的贤者和思想家,但真正像孔子这样能够代代相传、影响深远、被后世尊称为“圣人”的却并不多见。孔子的学说不仅在当时引起广泛响应,也在后来的朝代里不断被诠释、演绎,成为全球华夏文明的一座精神丰碑。他的教育理念、伦理观念与治理思想,至今仍在书卷与课堂上被一再讨论与传颂。

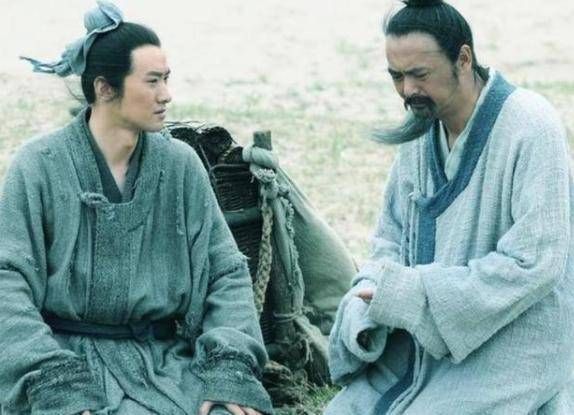

在孔子众多的弟子中,涌现出许多让人称颂的名字,像颜回、子路等人,因为他们的德行与才识为孔门增光,也让后来人牢记他们的事迹。尽管如此,门下并非所有人都能让孔子省心、令他自豪;其中有一位弟子常常让他颇感头痛,甚至在某些时刻让他忍不住发声。这个弟子便是宰予。宰予口才极为出众,辩论时如同善于操控话语的利器,常常在同一议题上与孔子发生争辩,提出的问题往往让孔子感到棘手,甚至出现让他难以回应的情况。

宰予的辩论往往围绕孝道与礼教之间的关系展开。他曾提出关于亲人去世后应守孝多久的问题,主张三年的守孝未必如人所想那般必要,担心会耽误太多的工作、使得一些本该紧要的事务处于停顿状态;他甚至担心三年之后个人与社会的联系会因此被切断,无法再次融入日常生活。宰予的看法是:守孝当然是必要的,但三年的期限也许过长,一年也可以达到孝道的精神与情义的表达。这种观点在当时的文化语境中,显得既尊重传统美德,又试图尊重人性的现实需求。

孔子听到这样的言论,先是对这位弟子的立场表示质疑,问道:你不会因为一个人还没有履行完毕的义务而心安吗?你真的爱你的家人吗?面对师徒之间的这一问,宰予的回答异常锋利:“过得去,也很爱。”这句话既承认了孝道的核心,也强调了对人的情感与本性应给予一定尊重。其实,孔子与宰予的观点并非全然对立;宰予愿意在礼教的框架内维护孝道的重要性,同时他更强调在尊重人性的前提下,应该有更灵活的处理方式。两人之间的分歧,更多地体现为对孝道与现实之间张力的不同理解,而并非完全的对错之分。

宰予,姓宰,字予,名为予,生于春秋末期鲁国,是一位极具才干的思想家,常被后人称为“孔门十哲”之一,亦被列入“孔门十三贤”的光荣名册。孔子对他给予的评价虽然高,但在具体观点上,两人只是出于不同的出发点而产生分歧。宰予一直恪守礼仪教化,着重强调孝道的实践意义;而孔子则更强调道德教育在社会生活中的普遍性与稳定性。这样的差异,既体现了他们各自的聪慧,也暴露出当时传统伦理与人性尊重之间的微妙张力。

后来有一次,宰予的某些言论让孔子彻底动了情绪。传说那一天,宰予白天休息睡得正香,完全放任自己沉浸在梦境中,这在当时的学宫与社会风气里,被视作对学习与职责的放松与懈怠。孔子看在眼里,心中自是气愤难平,遂不经思索地说出了一句被后世广为引用的警句:“朽木不可雕也。”这短短六字,便道尽他对宰予此举的强烈不满:若像他这样整日荒废时光,如何期望出类拔萃的德才?在那样一个经济并非十分富裕、社会对勤勉要求极高的年代,时间就是生命,努力工作才是推动社会进步的根本。

这句看似冷峻的话,记录了一个时代对勤勉与自律的基本认知,也反映出孔子对弟子行为的严格期望。它既是对宰予行为的直接评判,也是对所有追随者的一个意味深长的提醒:在追求人格与道德提升的路上,不能让个人的惰性与放纵成为阻碍社会与家庭前进的绊脚石。无论后人如何解读,这一幕都成为孔子学派传承中的一个重要注解,提醒后世在尊重个体与维护传统之间,需要不断寻找该有的平衡点。

相关知识

孔子随口说了一句“脏话”,流传至今,如今成了老师常说的口头禅

孔子被弟子气得说了句“脏话”,流传两千余年,现成老师的口头禅

孔子被弟子气得骂了句难听的话,竟流传千古,成老师们的口头禅!

孔子随口说了一句“脏话”,至今仍广泛流传,成了老师的口头禅!

孔子被弟子气得骂了句脏话,没想到流传至今,成了老师们的口头禅

斯文的孔子被学生气得飚“脏话”,话很难听却变名句写进《论语》

孔子被弟子气得说了句脏话,没想到流传2500多年,今成老师惯用语

孔子说过一句“脏话”,后世却成为老师的惯用语

孔子随口骂了一句,流传2000多年,至今成为老师口头禅!

圣人孔子说了一句话脏话,流传了2500年,却成为现代人的口头禅

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44662

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20122

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527