《文化的故事》:只有跨越边界,才能连接彼此

“文化”是一个极为博大而庞杂的概念,对文化的探讨往往聚焦于理论抽象而忽视精彩生动的具体案例。美国学者马丁·普克纳所著的《文化的故事》从微观角度切入,以十五个精彩的故事讨论了人类文化演进历程中的核心主题。作者为哈佛大学教授,研究的领域为世界文学、戏剧和哲学,可能正是因为兼具文学艺术与哲学的多重学科背景,才使得本书既具有故事讲述的生动可读性,又传递出作者深刻的思想。在关于人文学科生存发展的讨论日益活跃的当下,这本书在一定程度上为读者展示了文学艺术以及其所传递出的,对于人类生存核心命题的关怀,及其重要作用和意义。

《文化的故事》 (美)马丁·普克纳 著 黄峪 译 译林出版社

本书作者在分享会上

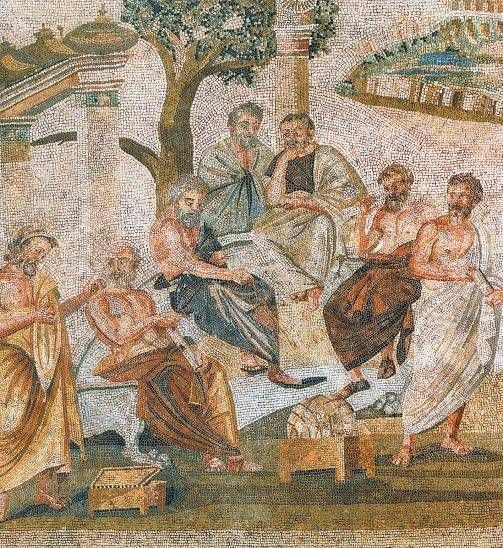

于庞贝发现的马赛克镶嵌画,描绘了柏拉图的学派,是罗马将希腊文化化为己用的绝佳案例

肖维洞穴里的手印

日前,《文化的故事》作者、哈佛大学教授马丁·普克纳在译林出版社主办图书分享会上,与本书译者、相关学者以及广大读者一起,共同探讨人类文明如何在交流与传承中迸发新的活力。特摘录部分观点,以飨读者。

●“玄奘由此成为我的个人英雄……在我所居住的美国,我观察到各种对其他文化持怀疑态度的趋势,由于害怕失去文化身份而退缩到各自的本土传统,也许在其他国家情况也是如此。但玄奘却充分提醒我们:对其他文化持开放态度并不意味着失去自己的文化。相反,玄奘在印度旅行时才更能体会到自己的中国文化身份。同样,我也相信文化接触。因此,我多次去中国旅行,并著书立说以赞美玄奘这样的人物。”

●“有一天晚上在晚餐的时候,我跟朋友们谈起了‘文化多样性’,我突然意识到我从来没有真正地问过自己什么是文化,什么是多样性,文化是如何运作的?所以这也是我在写作这本书时的一个非常重要的起点,从更为普遍的角度,不管是对于艺术还是对于宗教等等主题的讨论,实际上都是在分析人类对于意义的追寻。在我看来这就是文化的意义,所以也很自然的,我们需要去到不同的文化所在的地方,去考察不同的文化中,人们如何以不同的方式承接问题,比如不同的艺术、不同的宗教等等,我们需要将这些不同的方面融合起来,形成更宏大的对文化的理解。也就意味着我们在这里讨论的并不是西方的文化、中国的文化,而是一个人类共同的文化。”

●“虽然不知道AI是不是会带来人类的灭亡,但是作为人文主义者,我们需要找到有效的方法去应用AI,这样才能让我们更有可能掌控它。”

打破时空界限的思考

本书所选取的故事跨越文化的长河,以文化艺术为核心线索,穿越数个世纪、横跨不同大陆的文化地图,展现了广阔而厚重的人类文明演进过程。本书封面有言“从岩画艺术到韩国流行音乐”,这一概括的确呈现出本书内容所涵盖的文化多样性。从时间的角度看,书中讨论的案例从原始艺术一直延伸到我们所身处的当下,跨度很大。而从空间的角度看,书中所讨论的案例分布在全球各个大陆,呈现出不同文化相互交流的典型特质。

需要深思的是,书中涉及了时间、空间各不相同的诸多案例,这些案例发生于不同时代、身处不同的文明版图,那么这些案例是如何被联系到一起的?这个问题的答案就是本书的一大亮点,作者并不是随意随机地选择文化案例来论证自己的观点,以毫无关联的故事来装点门面,而是以独特主题为核心线索,从复杂的叙事结构中清晰地传递出各不相同的深刻思想。

以书籍封面中所强调的岩画艺术和韩国流行音乐为例,我们可以通过对这两个文明样本的讨论窥见作者的叙事方式。在公元前35000年的肖维洞穴中,人类在洞穴的墙上划出一道道痕迹,在洞穴风化的石灰岩上涂上一层黏土膜,用手指或简单的工具雕刻或画出单个人物和场景。他们画出了熊、狼和野山羊的轮廓,也画出了黑豹、狮子、猛犸象、野牛、驯鹿和犀牛。他们将这些画作安排在洞穴周围的“战略要地”,通常高悬在墙壁上,让持火炬者能够最大限度地看到。后来,山腰的一部分倒塌,封住了入口,人类无法进入这个洞穴。但是这次坍塌却为我们保留了珍贵的原始艺术材料,我们得以欣赏人类古老的艺术作品。

作者关注到这个案例,其意在讨论文化运作的核心机制。最初,人类可能从熊随意留下的痕迹中得到灵感,在洞穴中开展绘画工作。时光流逝,他们将这些痕迹转变为精心刻画的艺术,以令人惊叹的连续性绘画代代相传。后来的艺术家在前人创作的基础上继续发挥,保留和改进这些前辈创造的东西,而人类文化的进程与此相似。

流通和混合的重要性

为了保存和传播文化,人类需要完成储存知识,并通过DNA以外的途径将其传递给下一代的任务。为此,人类发展了记忆技术,通过教育和使用外部记忆存储来传播知识。在作者看来,肖维洞穴就是这样一个设备,让一代又一代的人类能够回到此处,合作开展一个他们无法单独完成的项目。作者进而提出自己的观点:在某些方面,我们比以往任何时候都更渴望追踪和恢复关于遥远过去的知识。数码形式的文化内容相当丰富,旧的文件格式、网站和数据库正以惊人的速度变得无法读取。人类创造了无比丰富的文化物品,而保留下来的却少之又少。这本书的意图就在于向读者展示人类所创造的各种令人惊叹的文化作品,希望将我们共同的人类遗产传承给下一代,甚至流传更久。

作者对韩流的讨论则聚焦于当今社会对文化借用和所有权的焦虑,这种焦虑不仅源自人类历史,也受到社交媒体无限度传播的影响。韩流在20世纪90年代末与互联网一起出现,并在2012年达到顶峰,标志性事件是韩国说唱歌手、制作人PSY发行了名为《江南Style》的音乐视频。该视频是第一个在YouTube上吸引超过10亿次观看的视频,作者认为,这要归功于这个视频的轻佻世故、对“坎普”(camp)文化的欣然接纳以及有趣的拍摄场景。作者进一步认为,韩流之所以能够有如此多的受众,是因为从一开始就呈现出文化多元性,同时并不存在英美流行和说唱文化中经常出现的暴力和不雅内容。这些案例都体现了文化“共享”,而文化历史的轨迹会越来越倾向于流通和混合。

以文化化解冲突

本书写作的一个重要特点,就是以微观的故事讲述来折射文化的发展进程。作者在中文版序言中提到,讲述玄奘故事的第五章是他最早写成的章节之一,对这个故事的讲述也帮助他落实了本书关于文化接触和中介的主题。作者说,“他(玄奘)是一位加强中印文化交流的文化中介者,从而也对其祖国产生了深远影响。尽管他对印度大为着迷,但仍然深受熏陶自己成长的文化影响。旅印16年后,他最终还是回到了祖国。”

作者生动地讲述了玄奘西行的精彩故事,并一针见血地指出玄奘成为中国人文知识传统形成过程中的核心人物的重要原因:玄奘在其游记中引用了孔子关于正确命名的重要性来解释自己希望获得更准确的佛经版本。他是一位设法纠正、改进和拓展佛教经典的中文版本的旅行者和朝圣者。从那时起,寻找更好与更可信的基础经文与更加准确的译文,便一直是人文学科的核心关注点。所以可以说玄奘奠定了人文学科知识积累与传播的基础范式。而对于普通中国人来说,玄奘几乎是神话般的人物。另外,玄奘的叙述还为今人研究印度文化提供了极其珍贵的资料。作者指出,玄奘所描述的许多建筑和雕像,后来都消失得无影无踪,只存在于玄奘的记载中。玄奘的故事启示我们,中国文化是文化交流的主要案例。通过纪念玄奘,中国将一位开展秘密之旅的翻译家和旅行者,变成了文化流动的英雄。

在全书的最后,作者提出了一个引人深思的问题:公元2114年还会有图书馆吗?对这个问题的讨论无疑会体现出我们对人类文化传承这一重要问题的看法。我更愿意将这个问题进一步引申为:未来人文学科还有发展空间吗?作者认为,我们要设法将文化多样性的重大意义和动人之处传达给下一代,保持我们祖先创造的文化宝藏的活力,这样艺术和人文学科才能蓬勃发展。

当今时代痴迷于技术创新,但是我们无法用技术方法走出当下最为激烈的冲突,因为这些冲突基于身份冲突、利益冲突和信仰这类古老的问题。这些冲突只有在我们深刻理解文化历史的前提下才能得到解决,而这只能通过人文学科提供的工具来实现。经过对十五个故事的精彩讲述,本书作者在最后得出的这个结论,或许也是在“文科无用论”甚嚣尘上的情况下,给予每个读者的珍贵启示。

来源:北京晚报

作者: 张鑫

相关知识

《文化的故事》:只有跨越边界,才能连接彼此

都说爱无边界,但我觉得只有足够优秀,才能赢得那份深情

只有三观相符的人才能彼此懂得

果然只有同样经历的人,才能彼此感同身受

真正的爱,是有边界感的

思念是感应与连接,回应的是我们彼此独有的缠绵

红网夜读丨与任何人相处,都要保持边界感

跨越时空对话先贤,听听《这十年·幸福中国》的故事

有故事的人才能看懂,这么凄美的爱情电影,也只有徐克能拍出来

夫妻之间,只有两人都愿意这么做,才能幸福到老

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44662

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20122

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527