诗歌赏析:张银河《乙巳年观看“九三阅兵”有感》(八首)

乙巳年观看“九三阅兵”有感(八首)

◎张银河

其一

卢沟晓月照刀锋,八秩淬火锻甲戎。

平型关雪埋倭骨,阳明堡火焚敌踪。

今朝铁阵惊寰宇,他日鲸波定海钟。

莫道兵戈为凶器,长缨所系即苍生。

其二

雷霆万骑裂云旌,箭雨曾销胡虏胆。

东海潮生剑戟哗,昆仑玉碎烽烟冷。

暗流涌动需提防,盛典扬威镇鬼声。

坐看中华乾坤在,妖雾难遮旭日升。

其三

三军列阵耀朝阳,铁甲生威慑四方。

倭寇跳梁终自毙,螳螂拒辙岂能狂?

昔年烽火燃东海,今日旌旗指大荒。

莫道沛公无剑意,秋霜已备斩豺狼。

其四

扶桑暗助台湾嚣,妄借东风火欲烧。

岂料神州龙虎啸,顿教沧海浪涛摇。

阅兵非为夸威武,亮剑意在震台妖。

若问沛公何所惧?霜锋未试已魂消。

其五

八载腥风血雨稠,今朝肃气贯神州。

倭奴挑衅终成笑,汉武遗威尚可求。

剑影寒光浮夜色,兵锋锐气破天愁。

沛公舞剑非无意,要斩台独一脉羞。

其六

铁甲排云震九垓,扶桑暗助独枭哀。

昔年甲午遗民恨,今日龙渊淬刃来。

剑指澎湖惊魑魅,旗扬渤海靖烟埃。

中华舞剑非虚举,要斩瀛台祸首胎。

其七

金戈耀日裂苍穹,铁骑排山势若虹。

百载腥风凝血色,九州雷动慑群雄。

台螟妄语终成烬,倭骨未焚当再攻。

莫道书生无剑胆,敢将碧血荐长空!

其八

三军列阵慑天狼,鹰击长空护国疆。

百战雄师磨剑日,千秋浩气贯虹梁。

倭氛未散当鸣镝,台海狂飙待缚苍。

莫道书生无胆色,敢挥热泪荐轩辕。

2025年9月3日晚

赏析之一:

铁血丹心与山河意象的史诗交响

——简析张银河《观看乙巳年“九三阅兵”有感(八首)》

天津/文

读罢张银河先生《乙巳年“九三阅兵”有感》(八首),甚是兴奋,总感觉从文艺评论的角度,想说上几句。

一、引言:钢铁与诗意的双重淬火

在当代军事题材诗歌创作中,张银河的八首组诗以密集的历史意象、铿锵的节奏韵律和鲜明的政治立场,构建起一座跨越时空的精神丰碑。本文将从史诗性叙事、战争美学嬗变、地理政治隐喻三个维度,剖析这组诗如何将个人情感升华为集体记忆,又以古典格律承载现代国防意识。

二、史诗性叙事的双重维度历史纵深的结构设计

组诗通过“卢沟晓月——平型关雪——阳明堡火”(其一)到“剑指澎湖——旗扬渤海”(其六)的时空跳跃,形成抗战史——当代军威——台海局势的三重叙事。诗人以“淬火锻甲戎”为隐喻,将八十年的军事发展史压缩为钢铁锻造的意象链,这种浓缩叙事使有限篇幅获得史诗张力。

战争美学的嬗变轨迹。对比“埋倭骨/焚敌踪”(其一)的惨烈与“鹰击长空/铁骑排山”(其八)的威严,可见诗人从苦难记忆到力量展示的审美转向。特别值得注意的是“剑”“戟哗”与“玉碎”(其二)的并置,将金戈铁马的刚硬与玉石文化的柔韧熔铸为独特的战争美学。

三、地理政治学的诗意编码

东海/昆仑的象征体系。组诗中反复出现的"东海"(7次)、“昆仑”(3次)、“渤海”(2次)构成地理政治密码。如“东海潮生”暗喻钓鱼岛争端,“昆仑玉碎”象征西部边陲安全,这种空间叙事将军事部署转化为文化意象。

台海议题的文学表达。针对“扶桑暗助台湾嚣”(其四)等诗句,可分析“秋霜斩豺狼”(其三)、“缚苍”(其八)等意象如何将政治话语转化为可感的文学形象。诗人通过“沛公舞剑”的典故创新,既保留历史纵深感又强化现实针对性。

四、格律创新的现代性探索

对仗的军事化处理。如“雷霆万骑裂云旌,箭雨曾销胡虏胆”(其二)中,“裂”与“销”的动词选择突破常规诗意,注入军事行动的爆发力。这种“暴力美学”的格律化表达,形成独特的修辞效果。

用典的当代重构。组诗7次化用汉典(如“汉武遗威”“沛公舞剑"),但赋予“斩台独”“震台妖”等新解。这种古今对话的用典策略,既保持传统韵味又凸显现实关切。

五、结语:作为精神仪式的诗歌

在“妖雾难遮旭日升”(其二)的坚定信念中,这组诗超越了单纯的政治抒情,成为民族精神的重塑仪式。诗人以“长缨系苍生”的古老情怀,回应着新时代的强军召唤,在诗行间完成从历史悲情到文化自信的升华,表现出了历史纵深与时代精神。

赏析之二:

从悲情记忆到力量宣言

——张银河军事诗歌的意象嬗变与身份建构

辰儿/文

张银河先生是位作家、诗人,同时也是一位文艺评论家和收藏家。因此,他看待事情和问题的角度,总是有自己独到见解。2025年中国“九三阅兵”,在一般人眼中就是一个国家针对某种纪念日进行的军力展示。而在张银河诗中,除了展示国家军事实力给国际各国观看、让他们知道今日中国非昔日中国,借机凝聚全国人民同心协力之外,诗又多出两层内涵:一是中国借纪念反对日本“法西斯主义”,敲打日本贼心当死。二是震慑台独分子,以台谋独死路一条。

一、创伤记忆的文学编码

血色意象的历时性演变。组诗中“腥风血雨”(其五)到“碧血荐长空”(其七)的意象谱系,揭示诗人如何将历史创伤转化为精神资源。特别分析“倭骨未焚当再攻”(其七)的复仇叙事,与当代和平发展话语的辩证关系。

身体政治的隐喻系统。“淬火锻甲戎”(其一)将身体锻造为军事隐喻,“敢将碧血”(其七)则完成从物理存在到精神符号的转化。这种身体书写构成独特的军事诗歌美学。

二、军事意象的现代性转化

装备书写的诗意突破。对比传统边塞诗的“弓刀”意象,组诗中“铁甲生威”(其三)、“鹰击长空”(其八)等现代军事意象,通过"裂云旌"(其二)等陌生化表达,实现科技与诗意的融合。

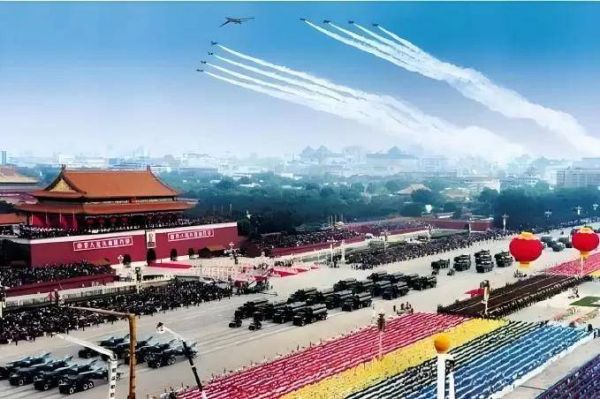

阅兵仪式的文学重构。诗人将“三军列阵”(其三)的视觉奇观转化为“震慑天狼”(其八)的心理震撼,这种从具象到抽象的转化,体现现代军事诗歌的叙事策略。

三、身份书写的三重变奏

诗人作为历史见证者。“莫道书生无剑胆”(其七)的自我宣言,建构起知识分子与军事主体的新型关系。分析"长缨系苍生"(其一)如何延续"文以载道"的传统。

民族身份的当代阐释。通过“中华舞剑”(其六)等意象,探讨诗歌如何将文化认同转化为政治表达。特别关注"倭氛未散"(其八)等表述中的历史延续性。

全球视野下的主体性“惊寰宇"(其一)与"镇鬼声"(其二)的对比,揭示诗人处理国际关系时的文学策略,这种"威慑美学"的构建值得深入探讨。

四、争议性表达的诗学价值

政治抒情诗的边界探讨针对"斩台独"(其五)等直白表述,分析其如何平衡文学性与宣传性。通过比较"亮剑"(其四)与"缚苍"(其八)的修辞差异,探讨军事诗歌的尺度把握。

仇恨叙事的转化机制。诗人将“甲午遗恨”(其六)转化为"龙渊淬刃"(其六)的炼金术式表达,这种情感净化过程体现军事诗歌的特殊功能。

五、结语

作为文化武器的诗歌。在"千秋浩气贯虹梁"(其八)的壮阔图景中,这组诗展现了军事文学的新可能。诗人以古典格律为剑鞘,盛装现代国防意识,在"荐轩辕(其八)的终极宣言中,完成从创伤叙事到力量美学的华丽转身。

总之,读完张银河先生这组记述中国“九三阅兵”仪式、铁骨铮铮的诗歌,给人一种热血沸腾、震撼人心的感觉。

作者简介:

张银河,河南南召人,现居郑州。北京师范大学行政管理学硕士、心理学博士。中国作家协会会员、中国文艺评论家协会会员、中国民间文艺家协会会员、中国盐文化研究中心客座研究员、中国先秦史学会古文明研究保护中心专家委员会委员、中华盐文化与民族化工传承与创新教学资源库专家等。在《中国文艺评论》《中国盐文化研究》《中国盐业》《中华文化与传播研究》《盐业史研究》《河南日报》等期刊杂志发表文艺理论研究、考古论文100余篇。著有诗集《河流》《中国盐业诗歌》《中国盐业神话传说歌谣研究》《中国盐文化史》《中国盐业简史》《中国制盐工业史》《中国长芦(京津冀)盐历史文化研究》《中国近现代盐政改革研究》(合著)《河南盐业志》《南阳岩画与柞蚕文化研究》等著作20部。《中国盐文化史》,2020年、2021年两度入选中宣部“丝路书香工程”,被翻译为俄语、阿拉伯语等国语言出版发行。中国(河南)柞蚕丝绸文化博物馆创办人。

相关知识

诗歌赏析:张银河《乙巳年观看“九三阅兵”有感》(八首)

杜江现场观看九三盛大阅兵:祝福祖国!祖国万岁!和平万岁!

香港演员潘志文观《南京照相馆》后心情难平,期待九三阅兵

李国麟看阅兵直播称此生无悔入华夏

时宜私上城楼,观看周生辰阅兵,不料被女将军抓住

这一刻!全国人民同框了 蔡旺庭:眼泪都掉下来

“我回来了,回到了沉默之中” 观看售后有感,毓言真的太容易受欺负了

12月4日徐明浩新歌即将上线! 期待小八首张个人EP

乙巳年澳大利亚华侨华人恭拜轩辕黄帝大典隆重举行

赏析一代名媛陆小曼如仙女般飘然而逝

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44657

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36600

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25780

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21151

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20119

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19515