《苔蕾丝·德斯盖鲁》:层层桎梏中,她内心那原始的生命力量

《苔蕾丝·德斯盖鲁》是法国作家弗朗索瓦·莫里亚克的经典之作,初版于1927年。小说主要藉由同名女主人公的内省视角,追溯了这位出身外省资产阶级、“才智早已名声在外”的女性毒杀丈夫未遂的因由。

如果说在出版当年,女性因不堪家族、社会重压而企图弑夫的故事尚属惊世骇俗,那么在近百年后的今天,当女性主义早已成为公众话语中的常态化议题时,我们重读这部小说的意义又在何处?更进一步看,苔蕾丝诞生于一位秉持天主教信仰的男性作家笔下,这种“创作者”与“角色”身份间的张力又能为我们当下的性别反思提供怎样的新思?

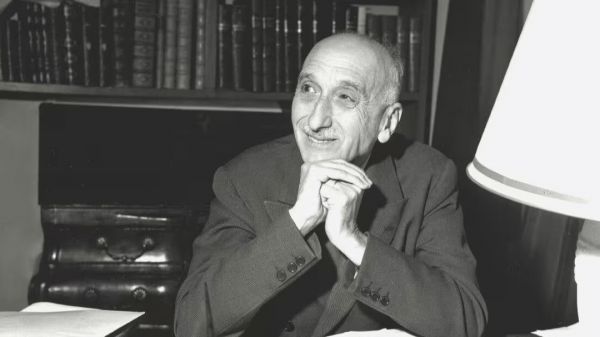

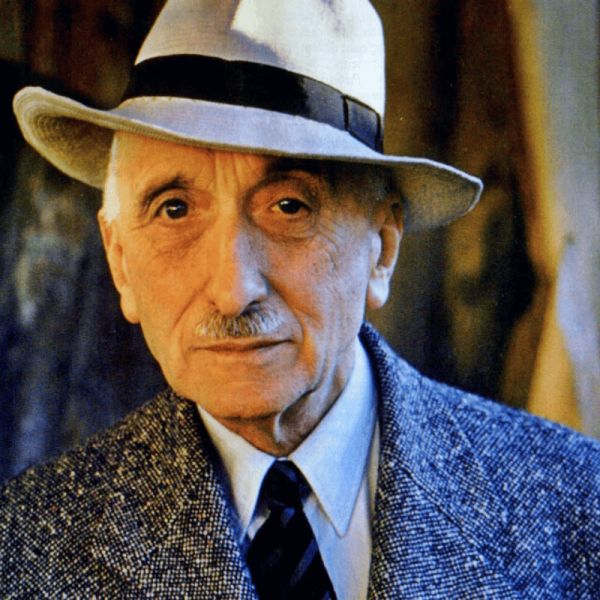

弗朗索瓦·莫里亚克(François Mauriac,1885-1970),法国小说家、剧作家、评论家,曾任法国文学家协会主席、法兰西学院院士。1952年获诺贝尔文学奖。

撰文 | 王天宇

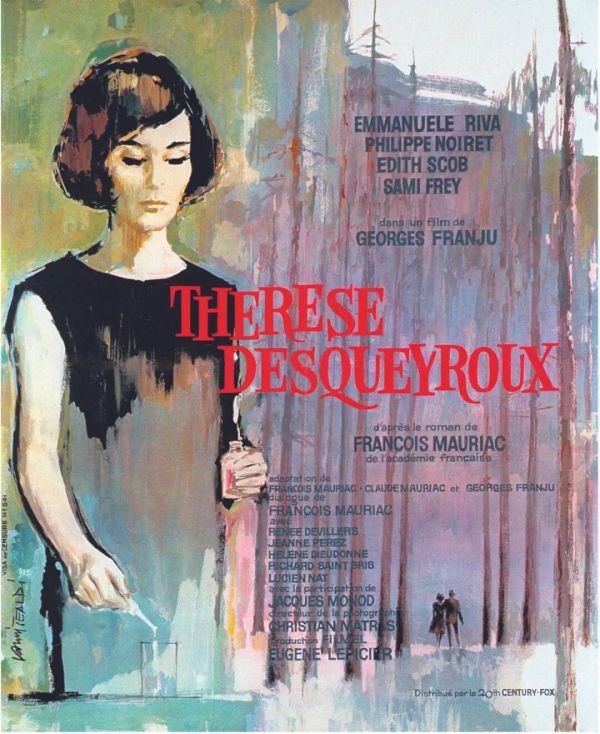

《苔蕾丝·德斯盖鲁》

作者:[法]弗朗索瓦·莫里亚克

译者:唐洋洋

版本:野spring|广西师范大学出版社

2025年1月

“透过家庭那活生生的栅栏”

“苔蕾丝,很多人会说你不存在。但我知道你存在,多年来,我窥探着你,时常拦住你的去路,摘下你的面具”。故事正式展开之前,作者便以简洁却犀利的笔触勾勒出苔蕾丝的生存困境,引导读者“透过家庭那活生生的栅栏”,走向这位向往自由却被现实桎梏的女性形象。

小说从庭审后的场景展开。苔蕾丝的父亲虽在庭外等候,却并不关心女儿的命运,而是忧虑判决是否会影响自己竞选参议员,以及能否保住家族名誉。当苔蕾丝走出法庭,父亲“没有吻她,甚至没有看她一眼”,只顾和律师交流,“仿佛她并不在场”。连送她前往火车站的马车夫都可以毫无顾忌、“贪婪地盯着”她,妄图窥探她的秘密。苔蕾丝无奈:“难道这一生都要被这样凝视吗?”寥寥数笔,人物的孤立与被动已然凸显。

而即便被控毒杀丈夫,苔蕾丝“还得依靠这个男人”。她不得不连夜回到阿热卢斯——先坐一小时马车,再转乘“每站都停、没完没了的小火车”,最后再换马车走上十公里,才能抵达那片“土地的尽头”——也是犯罪的发生地,她的丈夫贝尔纳正等待着她。空间上的归途与时间上的回溯相互交织,最终指向那个苔蕾丝自己都不了解、甚至“根本没想犯”的罪行。

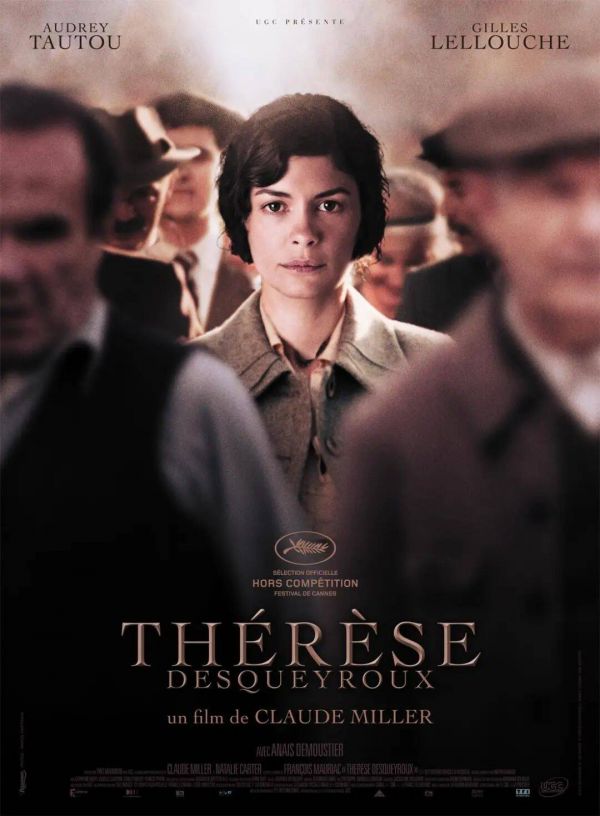

《寂寞的心灵》(2012)海报。电影改编自小说《苔蕾丝·德斯盖鲁》。

“一切都得从头讲起”。童年是结束,亦是尽头。自幼丧母,苔蕾丝被父亲交由耳聋的姑姑在阿热卢斯抚养长大。她的“形象就是根据这片干燥的土地创造出来的;这里没有什么东西能活下来,除了飞鸟和流浪的野猪”。松林、荒原、寂静、黑暗构成了她眼中的阿热卢斯。在那里,“对土地、狩猎、吃喝的共同热爱在所有人……之间建立起一种亲密的兄弟情谊。”“一切仿佛被凝固在传统中,所有的车都要‘合乎车辙’”,“哪怕稍稍打破下惯例,都会让他们走上死路”。

在这种封闭的环境中,女性自我被无限压缩,被简化为妻子与母亲两个标签。教育的目的也仅限于培养她们履行这双重角色。安娜是典型:“厌恶阅读、只喜欢缝纫、聊天和大笑。”而聪慧、天性正直的苔蕾丝却因“抽烟抽得很凶”,“不像我们一样守原则”,被视为异类。女性个体存在的价值亦无时无刻不受到男性的质疑。苔蕾丝认为,在她所认识的男人里,“唯一出色的是她的父亲”,而这个父亲却鄙视包括女儿在内的所有女性:“她们全都歇斯底里,要么就是一些蠢货!”进入婚姻后,这种虚无感更令苔蕾丝感觉迷失方向,仿若走进了一座牢笼。丈夫贝尔纳有教养、理智、“合乎车辙”,一切以家族利益为先。他从未尝试理解过苔蕾丝。选择结婚更多是因为两家的心愿(当地所有人也都这么觉得),因为苔蕾丝是“这片荒原上最富有、最聪明的女孩”。哪怕在得知自己被毒害之后,他也会选择为保全自己和家族的颜面,为“怪物”妻子作伪证,并因重新掌控自己的人生而感到喜悦。

“无聊……除了卑微的日常事务以外没有任何盼头——孤立无援。”孩子的到来令苔蕾丝倍感窒息。她被夫家奉为“一件圣器,一个储藏他们后代的容器”,彻底失去了作为独立个体的存在感。更可悲的是,一如作者在前言中所讽刺的:“年迈的女亲戚和天真的丈夫对你的照料令你厌烦。‘她怎么了?’他们说,‘我们对她可是有求必应啊。’”物质的安稳与表面的平静并不能掩盖他们对苔蕾丝内心的漠视。她的肺腑之言无人理会,但她的思想与行动却必须循着“车辙”。

另一方面,这种压抑不仅来自外部社会,女性群体内部同样延续和共谋了这一秩序。小说中,年少追求爱情,一度遭父母逼婚的安娜最终接受了失去自我的命运,还会因苔蕾丝没有先问候孩子而鄙夷她。被幽禁期间,本应照顾苔蕾丝的女佣自觉成为男性权力的帮凶:“她做的一切都是为了贝尔纳先生。”她不仅在饮食起居上怠慢,更在言语中彻底否定女主人的尊严,把她比作狗:“贝尔纳先生知道如何驯服不听话的狗。你知道他有时候会给它们戴上‘暴力项圈’吗?用不了多久,他也能把这个女人驯服。”即便是受过世俗教育、将良知视为“唯一的光”的苔蕾丝本人,也难以摆脱这种惯性。面对始终真心待她的姑姑,她亦不免流露出高高在上的姿态,“像上帝对待自己的女仆一般”,在姑姑默默为她服务时,她甚至“连看都不看一眼”。

小说中,作者借让·阿泽维多之口,以隐喻揭示了父权制及其性别化价值体系主导下的女性生存困境:“这广阔而均匀的冰面困住了所有灵魂;时而一道裂缝出现,黑乎乎的水便露了出来:有人反抗,然后消失;又结了一层冰……”

《寂寞的心灵》(2012)剧照。

“去过危险的生活,

在深层意义上”

小说取材于作者18岁时在重罪法庭所亲历的卡纳比夫人投毒案,但与现实有异,在莫里亚克笔下,苔蕾丝被指控的罪行并非激情所致(为了另一个男人),毕竟贝尔纳比她“能嫁的大部分男人都有教养”。她自己都不明白是什么驱使她做出了犯罪的举动,连“自己都吓坏了”。这一暧昧而不可言说的动因,正是苔蕾丝悲剧的根源。

小说关于投毒的描写仅一页纸。贝尔纳在听仆人报告马诺大火时,心不在焉地将福勒溶液加了两倍剂量。对此,苔蕾丝既不在乎,也不关心——“她出于懒惰没有说话,也可能是出于疲惫”。这种漠不关心令人联想到加缪《局外人》中的默尔索。但与后者以主动之姿拒绝并对抗社会虚伪规范相比,苔蕾丝更多呈现了一种被环境压抑后的被动又带有屈从意味的消极反抗。

莫里亚克以“母狼”为喻,进一步凸显了苔蕾丝的生存之痛。母狼象征着野性与原始力量,代表她内心未被驯化的生命冲动与对自由的渴望(“我只想保持真实”)。然而,这股力量却被家庭与社会的牢笼层层束缚,只能转化为隐忍甚至破坏性的能量。母狼的孤独与边缘感,恰恰对应了苔蕾丝在外省资产阶级家庭中被视为异类的处境。她渴望被人理解、被人欣赏,却无法适应注定属于她的封闭乡村生活。她是个“务实的小姑娘”,曾试图在婚姻中寻求秩序与归属,甚至“按照家庭的要求”劝安娜离开阿泽维多,因此被安娜指责:“结婚以后,你立刻变成了这个家的女人。”但下毒后,家族却本质上再次成为审判她的法庭。她被囚禁,连财产支配权也被剥夺。

更深层的,该隐喻还揭示了女性身份的悖论:一方面,苔蕾丝被要求以母职延续家族血脉;另一方面,她的野性与独立意识却注定无法被接纳。由此,“母狼”不仅成为苔蕾丝矛盾命运的象征,也凝练地展现了她在压抑与反抗之间的挣扎。

《寂寞的心灵》(1962)海报。电影改编自小说《苔蕾丝·德斯盖鲁》。

正是这份撕裂感,使苔蕾丝在遇见让·阿泽维多时,感受到前所未有的震动与转折。让直言不讳地揭露了她的处境:“在这里,您不得不说谎,一直到死。”与他短短数次的见面,却足以将苔蕾丝的身体和灵魂引向另一个世界——巴黎,那里的法则是“成为自己”。让离开后,苔蕾丝体会到了真正的寂静。她仿佛“走进了一条没有尽头的隧道,陷入了越来越浓的黑暗中”。让之于苔蕾丝,如若她理想的“镜像”。如果说在遇见让之前,孤寂尚能忍受,苔蕾丝还试图在家族与自我之间找寻平衡,那么是让的出现让她感受到了久违的理解与自由气息,并推动着她“像个野蛮人一样,不加思考,走出黑暗,走出厌恶,抵达自由的空气,快!快!”这份冲动成为“去过危险的生活,在深层意义上”的最为生动的诠释:危险并非指外在的冒险,而是敢于突破既定秩序,直面自我与自由的深渊。

小说最后,苔蕾丝“离开车辙”。在巴黎的街头,她微带醉意,走向了一段全新的、亟待创造的人生——“我珍爱的,不是石头砌成的城市,不是研讨会,不是博物馆,而是那片躁动不安、生机勃勃的森林……阿热卢斯的松林在呻吟,之所以动人,只是因为它听起来像人的声音。”

苔蕾丝为追求真实离开故乡,来到巴黎,却也在其中投射了故乡的影像。“她独自笑着,像个很幸福的人”。这份“像”本身揭示了虚妄:她固然在表面上摆脱了旧有社会环境的束缚,却从未真正挣脱那分裂、冲动而受伤的本性。她明白自己不愿或不再愿意的是什么,却依然不知自己真正渴望的是什么。莫里亚克最终留下了一个开放式的结局,没有给予这个“怪物”真正的救赎,而是让她继续沉溺在那混乱无序、分裂且有罪的天性中,“漫无目的地走着”。

《寂寞的心灵》(2012)剧照。

“我们必须先变得更好,

才有资格窥见真理”

莫里亚克曾在一次访谈中指出:“苔蕾丝(形象)模糊,她的命运也不那么明确。因她内心所承载的一切,她可能会经历不止一场冒险,获得不止一次机会。我想知道她的结局会如何。”这种开放性与不确定性构成了他对这一人物形象无法割舍的迷恋之源。福楼拜说:“包法利夫人就是我。”苔蕾丝同样承载着莫里亚克自身的精神投射。与其说他在塑造一个虚构的女性,不如说他借苔蕾丝与自我对话,探索人类灵魂在压抑、孤独与罪恶中的可能出路。

这份执念也体现在他对苔蕾丝命运的不断“续写”上。继《苔蕾丝·德斯盖鲁》之后,莫里亚克又在1933年发表了《苔蕾丝在诊所》《苔蕾丝在旅馆》两个短篇,并在1935年的《黑夜的终止》中进一步追踪她的命运。苔蕾丝由此成为莫里亚克创作中的特殊存在,负载着作者对精神困境与救赎命题的持续而未竟的思考。这份救赎的寄望,在小说前言中亦有清晰流露:他将苔蕾丝与圣洛库斯相提并论,盼她能在历经痛苦后获得救赎——这对他而言既是文学的探索,也是信仰的试炼。

而苔蕾丝自身的挣扎,恰是这份试炼的鲜活注脚。她曾幻想在巴黎的生活,“让她的心去挑选自己的家人——不是根据学院挑选,而是根据思想和肉体”,可当她真正站在首都的土地上,却发现孤独依旧如影随形:她不知如何安放这来之不易的自由,如何打发这无限延展的时光,如何面对失去参照的自我。这份幻灭在《苔蕾丝在诊所》中愈发浓烈。她向精神医生埃利泽倾诉:“我开始有经验了,‘欢乐的帮派’往往很快就会瓦解……”而医生“装出想要治愈灵魂的样子”,却根本不相信灵魂的存在。苔蕾丝终究未能找到可以理解自己的“家人”,即便置身人群,热闹过后只觉空虚。

莫里亚克对苔蕾丝的书写始终饱含怜悯,这在《苔蕾丝在旅馆》中借一位年轻男子之口得以传达。彼时的苔蕾丝仍在漂泊、孤独、痛苦的边缘徘徊。她的灵魂病了,但还活着。她看似沉溺于激情,内心深处却既不懂得爱,也拒绝爱。正是这份怀疑、冷漠与不信任,使她无法与他人建立真正的联系,最终注定走向孤独。需要说明的是,这里的“爱”不仅限于男女之情,更是一种超越个体的博爱与慈爱。小说结尾,年轻男子对苔蕾丝说出“我爱您”,这句话褪去了世俗情感的轻浅外衣,更接近于源自上帝的神圣之爱。而这背后,是莫里亚克对苔蕾丝最深的怜悯与希望——“至少,在我把你丢下的这条路上,我希望你不是孤独的。”

弗朗索瓦·莫里亚克

当下,女性议题在公共话语中愈发高涨,甚至有向男女对立方向发展的倾向。在这样的语境中,重读百年前的《苔蕾丝·德斯盖鲁》尤具意义:它提醒我们,真正需要被注视的并非抽象的对立或标签化的身份,而是女性作为“人”的生存困境。

世异时移,女性所面对的凝视与束缚依然存在。而这一困境的核心,绝非某一套普世制度或单一话语能轻易化解。正如莫里亚克所言:“女性是不存在的,但一个个女人存在。”每一位女性的生命体验都是独特的个体实践,真正的解放从不可能依赖外界的一次性赐予,而是源于个体内心的勇气与智慧。在这个意义上,苔蕾丝的故事之所以穿越时空,依然打动人心,正因为她既是被囚禁在家庭与社会秩序中的“异类”,也是不断在孤独、怀疑和痛苦中寻找自我的“人”。她的挣扎为我们提供了一面镜子,使当下的女性主义反思不止于制度改革或性别对立,而回归对个体自我完善、精神独立的深刻追问。

在莫里亚克笔下,这份追问被赋予了更深邃的精神纵深:“这种完善既不是终点,也不是目的,而是一条通往真理的道路。因为不是真理让我们变得更好,而是我们必须先变得更好,才有资格窥见真理。”

相关知识

《苔蕾丝·德斯盖鲁》:层层桎梏中,她内心那原始的生命力量

苔花

禹紫萱:苔花的启示

特德·休斯:许多动物奔跑在诗行中,留下各种各样的脚印

一首野性的童诗什么样?特德·休斯的诗意法则

探索人类欲望本源,为何追求原始之道?

艾玛德独奏钢琴音乐会致敬利盖蒂

特德·休斯:他辉光四射,如鱼在空中

阅读的力量|成都十一幼鲁正群:在“悦读”的世界中,感受阅读的力量

欧洲杯决赛前的采访中,索斯盖特被记者问到,7月14日是亚马尔的生日…

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44657

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36600

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25780

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21151

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20119

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19515