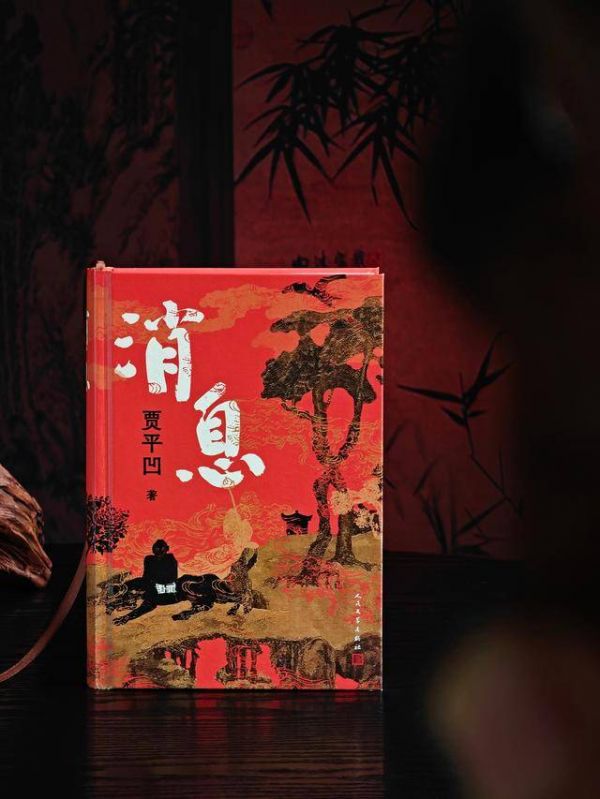

贾平凹出新书,密集采风捕捉生活本真的《消息》

著名作家贾平凹的最新长篇笔记体小说《消息》近日由人民文学出版社推出。这部凝结着作家近两年密集采风心血的作品,以“脚踩大地”的创作姿态,在传统文学文脉与中国大地的肌理交织中,勾勒出一幅兼具文化厚度与生命温度的当代“山居图”。

贾平凹于20世纪70年代开始文学创作,发表的第一篇作品《一双袜子》,于1973年8月刊登在陕西《群众艺术》杂志。几年后,他的第一篇短篇小说《满月儿》获得1978年首届全国优秀短篇小说奖。2008年,《秦腔》获得第七届“茅盾文学”奖,这是陕西作家继路遥《平凡的世界》、陈忠实《白鹿原》之后的第三部获得此奖项的作品。《古炉》《带灯》《老生》《山本》《暂坐》《河山传》……五十多年的岁月里贾平凹步履不停,这些扎扎实实的作品,是他文学的丰碑,在更新的作品中,他的文本展现方式不断求新求变,内容也愈加多姿。

采集来自土地与烟火的“消息”

新作《消息》的诞生,始于贾平凹对“文学扎根现实”理念的践行。2022至2024年间,他开启了前所未有的密集采风之旅:从故乡商州的6个乡镇出发,足迹遍布陕南陕北的10个县与30个村寨,再延伸至黄河、渭河沿岸的甘、晋、豫、鲁大地。在这场跨越山河的行走中,他不是浮光掠影的观察者,而是沉潜大地的倾听者——田埂上的一句闲谈、老屋檐下的一次偶遇、集市里的一番争执、山民口中的一段往事,都成为他捕捉生活本真的“消息”。

这些来自土地与烟火的“消息”,构成了作品的叙事根系。写作中,贾平凹摒弃了刻意雕琢的戏剧冲突,始终将目光锁定在普通人身上:他们在黄河滩上的劳作、在山林中的自省、在时代潮流里的彷徨、在人情往来中的坚守,都被他以细腻笔触记录。“唯有脚踩大地,才能写出直抵人心的人间故事”,他怀着大地的敬畏与对众生的关切,让《消息》的每一个“消息”都带着大地的温度与生命的质感。

传承古典文学韵味的灵性书写

在叙事艺术上,《消息》最鲜明的特质,是对“中国文法”的深度回归与创造性突破。全书由90多个相互独立又彼此勾连的短篇构成,这种结构天然承续了《山海经》的志怪叙事传统与《聊斋志异》的笔记文体精髓,却又在当代语境中完成了全新演绎。贾平凹将古塔、山林、河流等自然意象赋予灵性与隐喻,让山水草木皆成为故事的“隐形叙述者”,恰如他对这部作品的比喻:“一部作品如山一样有脉向,峰峦随脉向起伏。”

《消息》以黄河晋陕大峡谷开篇,用“水经流图”般的结构,将历史传说、民俗风物与当代生存状态交织缠绕。这种叙事有散文的风度和气质,松弛自然却暗藏筋骨,又实现了“从心所欲不逾矩”的文体突破,因此,它不是严格意义上的长篇小说,也非单纯的短篇集,而是以“消息”为线索串联起的有机整体,恰似当代“清明上河图”,于细节处见宏大,于零散中显完整。

文学与绘画的多维叙事

作为兼具文学与书画双重建树的创作者,贾平凹在书写《消息》时,延续并深化了笔墨共生的表达传统,创作了很多幅相关画作。精心挑选后,贾平凹将24幅画作插入其中,形成与文字互为表里的叙事共同体。

笔墨之间,藏着作家对自然与人间的双重体悟。画中老树的虬曲枝干,既是风物写实,亦是生命韧性的象征;远山上,在云雾里依稀可见的古建筑,飘逸灵动,似有悠远的古意传来;还有一个个或敦厚或可爱的小生物穿插其中,似是传来“消息”的使者。这些画作既暗合文字的情感节奏,更彰显着中国传统美学的神韵。文学与绘画的多维表达,让《消息》的“人间图景”不再局限于文字叙事,而是成为可感、可触、可赏的立体艺术,为读者呈现出更丰富的审美体验。

从《满月儿》到《消息》,将近五十多年的时间里,贾平凹始终以秦岭为根、以大地为纸,书写着中国的人间百态。这部新作将秦岭生灵与大地风物、历史民俗与世道人心交织,在虚实之间完成了对当代生活的深度描摹,他“以中国传统美的表现方法,真实表达现代中国人生活和情绪”。《消息》不仅是贾平凹对生命的深刻洞察与对中华文化的深情回望,更是当代文学对“人间”的一次郑重叩问,它让我们在传统与现代的交汇中,重新读懂土地,读懂他人,更读懂自己。

来源:北京日报客户端

记者:路艳霞

相关知识

贾平凹出新书,密集采风捕捉生活本真的《消息》

脚踩大地书写中国故事 贾平凹“传”来《消息》

跨越山河脚踩大地:贾平凹推出长篇笔记体小说《消息》

贾平凹长篇小说《河山传》暨《贾平凹文选》三十卷读者见面会在西安举办

贾平凹写了本有色小说,大诗人看不下去送了他一首打油诗,够有才

贾平凹新书收录20个地道秦岭故事|新书架

我的朋友贾平凹

《收获》首发贾平凹新长篇《河山传》:大世界中的小人物

争议贾浅浅:“屎尿体”被吐槽 贾平凹曾说羡慕其才华

贾平凹:写作是我最喜欢做的事

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49247

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44643

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40844

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36588

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32704

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29724

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25767

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21137

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20112

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19508