在汪曾祺家里吃饭

原标题:在汪曾祺家里吃饭

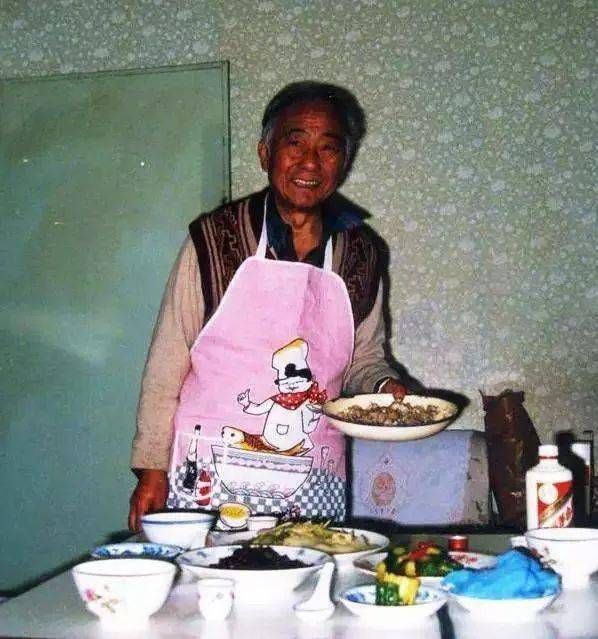

题图:汪曾祺先生下厨

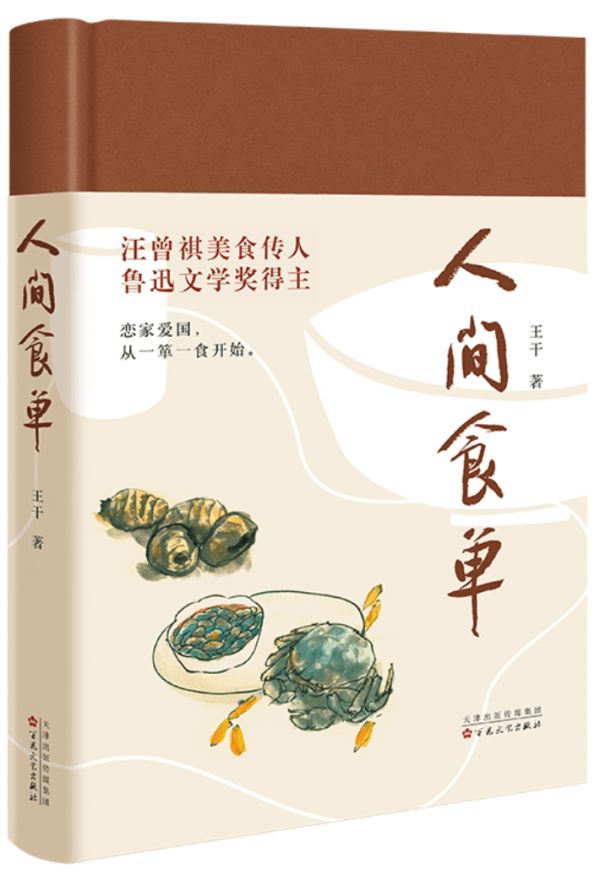

本文选自作家、评论家、鲁迅文学奖得主王干先生散文集《人间食单》。

王干的美食审美受汪曾祺先生的影响,汪氏文字在众多文学爱好者心中有着重要的地位,王干的文字传承汪先生的格调,不暴烈,偏温润。王干的散文思想深邃,充满知识性和趣味性,他的散文受汪曾祺美食文化的影响,所以这本书写人生美食的食单,面向普通读者,具有现实意义和烟火气息。本书通过美食将中国人的记忆和心灵,与我们的文化传统相连。让经历世俗波澜的人们,品尝种种人生滋味之后,在平常的一饭一事中,也能感受生活的乐趣。

在汪曾祺家里吃饭

文 | 王干

来源 | 《人间食单》

前言

2022年6月20日,下午,我在微信朋友圈里转发了一条“汪曾祺纪念馆文化街区入选城市贡献奖”的消息,因为当初汪曾祺纪念馆的设计被人质疑与某馆同款,所以我在微信专门说到了这一点,以正视听。晚上,继续校编《人间食单》,书中不少篇涉及汪曾祺先生。夜里十二点,看累了,便卧床休息,迷迷糊糊地睡着了,没想到居然梦见汪先生复活了。现如实记录于下:

汪先生复活的场景是有点像他的剧本《大劈棺》写的,我们发现他在棺材里,一只手在抖,便摇摇他,他居然能说话了,开始断断续续,然后就站起来了。来到我的老家周庄镇的老宅子里,祖父、祖母接待了他,给他端茶敬烟,汪先生喝了一口茶,说,这珠兰味道不错,是镇江产的。我祖父点头称是。汪先生看到我的女儿(上小学)在画画,问:在画什么?女儿说要交作业,他拿起画笔,指指点点,不一会儿女儿的作业完成了,兴高采烈地去学校了。

很多人听说汪先生复活了,围过来,带着汪先生的著作,让汪先生签名(这场景有点像在书店里)。汪先生拿着毛笔,一一签上米芾风格的“汪曾祺”三字。这时,我的表弟过来了,问我要一本书,让汪先生签,可能是要的人多了,我手中居然没有了,表弟有点不信,说,好吧,我明天去买《汪曾祺小全集》(我和汪朗正在编的一套书)。我说,他明天就走了,找张宣纸让他签吧,祖父递上一张信笺,汪先生签上“彩云追月”四字,然后落款,还钤了印。

祖父、祖母张罗着为汪先生准备午餐,汪先生笑眯眯地问我,有没有醉蟹哪?我说,有,家里有,春节的还没吃完。我开始在祖宅里翻箱倒柜地寻觅醉蟹,从厨房到书房再到粮仓,都没有找到。汪先生说,没有醉蟹,我就回高邮吃饭了。

我一急,就醒了。这个馋鬼。

是为记。

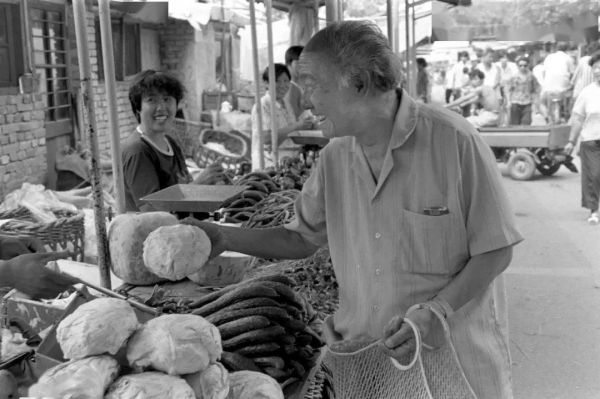

汪曾祺买菜(新华社记者杨飞摄影)

米饭饼

里下河地区盛产水稻,食物也以稻米为主,面粉为辅。在“沤改旱”(只种稻子的水田改为稻麦两种的旱田)之前,小麦的种植面积非常少,因为农田多为洼地,也就是水田。在里下河,“水田”专指种植水稻的农田,而“高田”则是指又能种水稻也能种麦子的土地。一个人家富裕与否,看他们家的高田有多少,水田一是只能种一季,二是收成不牢靠,如果夏天发大水,水田就泡进滚滚水流中了,一年的收成就泡汤了。

秋天没有收成,里下河种水田的人,就跑去上海讨生活了,做什么的都有,都是苦力。能力差又脸皮厚的就乞讨,在上海,里下河口音讨饭的和凤阳口音讨饭的时常可见。凤阳花鼓,是乞讨用的,里下河的道情,也是乞讨用的。郑板桥是里下河人,他专门写了十首道情,借民间的这种特别的样式说古道今,是道情中的精品,至今流传。

里下河流域风光

里下河流域乡村

淮剧也是里下河的“河剧”。淮剧多悲调,当年盐工唱的,盐工特别辛苦,在烈日下光着脊梁晒盐,像牲口似的,他们唱出来的调,注定悲凉哀怨,而乞讨人的歌不可能喜庆,也是苦词哭腔。

旧时里下河生活维艰,但里下河人对生活的热爱丝毫不受影响,甚至有些苦中作乐。比如米饭饼这种食品,就是粥馊了以后再加米粉发酵成的。

米饭饼和小面饼不一样,它是发酵过的。酵母本身也是稻米,是米熬成的粥。夏天大米粥吃不完,过了夜,就有一股馊的味道,馊的东西是不能吃的,但里下河人爱惜粮食,舍不得倒掉,用馊了的粥作为酵母,和上米粉,可以做出很好的米饭饼。现在城市里有米饭饼,但不是发酵过的,或者不是用馊的粥发酵的。

小时候,经常见到母亲将米粉加水然后投入馊了的粥里,放一个晚上,第二天早晨,摊在铁锅上,一会儿工夫,米饭饼便摊成,一进口,一股酸酸的甜,一股甜甜的酸,沁入口中,空气里也散发着米的清新和芬芳。孩子和大人的一天,就从早晨的清新和酸甜开始。

米饭饼一般不加油,也不加糖,纯粹的米的味道。前天的米和昨天的米合成今天的米饭饼的味道,你能吃出米的层次、米的新旧,如果加了油和糖,米饭饼就索然寡味了。但米饭饼夹油条,味道就异常可口了,可以说是一种绝配。纯小麦和纯水稻的融合、油和素的融合、摊和炸的两种厨艺的融合,让我联想到的是南方和北方的融合。夹的方式,显然是北方的饮食手段,荷叶饼夹烤鸭皮、肉夹馍、煎饼卷大葱,都是夹的方式。米饭饼夹油条,连造词方式都是北方的,米饭饼夹油条,现在的年轻人爱说米饭饼包油条,是不知道这种吃法的古意。

现在很多宾馆的早餐都有了米饭饼,都有了米饭饼夹油条,沿街的小吃也有了让人怀旧的米饭饼,但味道不够酸,甜得有点硬。我现在怀念的还是幼时的米饭饼,除了那样的酸甜外,米饭饼上还沾着那些大米粥的米粒儿,那些米粒儿,是记忆里的珍珠,是美食中的钻石。

高邮的鸭蛋

很多地方有特产,这些特产往往会成为这个地方人的绰号。在我的朋友圈里,山东人被戏称为“煎饼”;南京人被戏称为“盐水鸭”;绍兴人被称为“老黄酒”;一位嘉兴的小姑娘被称为“粽子”;而无锡的一位胖先生被叫作“水蜜桃”,实在反讽。我因为在高邮学习工作生活过七八年时间,来到北京工作后,一度被朋友戏称为“高邮鸭蛋”。汪曾祺先生也有过类似的境遇,不过汪先生是地道的高邮人,我是后来求学才到高邮的。

高邮的鸭蛋好吃,全中国的人民都知道高邮鸭蛋,就像知道镇江有醋、茅台镇有酒、章丘有大葱一样。高邮的鸭蛋好吃其实是高邮的咸鸭蛋好吃,咸鸭蛋和普通鸭蛋的区别在于,一个腌制过,一个没有腌制过。很多人没吃过没有腌制的高邮鸭蛋,我吃过。

没有腌制的高邮鸭蛋有一股腥味,味道很不严肃,而腌制过的高邮鸭蛋,味正。人们每天早晨吃鸡蛋不吃鸭蛋的原因在于白水煮的鸭蛋有一股腥味,而高邮的鸭蛋尤其腥。高邮处于水网地区,高邮养的鸭子叫麻鸭,是国家三大名鸭之一,是国家畜禽保护的品种。麻鸭顾名思义,就是身上花花点点,麻子一般。麻鸭在高邮基本放养在水面上,不像北京的填鸭,在那里干等着喂肥。高邮麻鸭要自己在水面上或者水面下觅食,而高邮湖与大运河广阔的水面为麻鸭提供了大量的螺蛳、小鱼、小虾等活物,吃了这些活物下的蛋,自然会格外的腥气。

而腌制的高邮鸭蛋则将这些腥味化为神奇的鲜味。汪曾祺先生在《端午的鸭蛋》一文中这样写道:

“高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩,不似别处的发干、发粉,入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法,如袁子才所说,带壳切开,是一种,那是席间待客的办法。平常食用,一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃。筷子头一扎下去,吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。”

高邮双黄鸭蛋

汪先生的描述是准确的,高邮咸鸭蛋确实是别处的咸鸭蛋无法比拟的。发干、发粉是我到北方以后才体会到的,南方的咸鸭蛋倒不至于发干、发粉,但蛋黄绝不会透明似的红,以至于汪先生能听到油冒出来的声音,“吱”的声响,实在绝妙,这是汪曾祺先生文笔下高妙超群的地方。我在一首歌词中这样描述过:

千顷稼禾

万亩莲藕

芦苇荡里数乡愁

声声浓似酒

鸭蛋进口吱溜溜

“千顷稼禾”化用的是汪曾祺先生为高邮文游台的题词,或视作李一氓先生续的下联。高邮文游台是北宋时期苏东坡、黄庭坚、秦少游等人读书论文学的地方,是当地的名胜,也是登高望远的制高点。李一氓先生路过时,题下了“湖天一色”的匾额,汪曾祺先生返乡,当地希望能对上这个。汪先生略加思索,挥毫写下:稼禾尽览。李一氓是从文游台西窗看到的浩渺的高邮湖,湖天一色很贴切,汪先生“稼禾尽览”也是绝对,因为由文游台东望,则是广袤的里下河地区,或是麦浪滚滚,或是稻谷飘香,如果天气晴朗,能看到兴化的宝塔尖。当然,这是汪先生当年返乡看到的景致,如今也高楼林立,稼禾被分割其间,不能尽览了。

汪先生说敲“空头”吃咸鸭蛋,说的是清明后腌制的鸭蛋,好的明前的咸鸭蛋是没有空头的。那时候讲究的人家,都要在明前腌制上十来斤的鸭蛋,因为明前腌制的鸭蛋,饱满、肥硕,腌出来没有空头。在南方的美食文化中,讲究明前明后:明前茶,珍贵;明前的河豚鱼,鲜美无毒;明前的咸鸭蛋,嫩,没有空头。

我没有去认真研究为什么明前腌制的鸭蛋没有空头,而明后的为什么会有,只是觉得大概是节令的原因吧。明前的鸭子经过冬天的滋养,生命力旺盛,产的卵也分外饱满,过了一段时间慢慢有些疲态了。我见过最小的鸭蛋,像鹌鹑蛋那么小。

我自己也曾腌制过明前鸭蛋,饱满丰硕肉乎乎的,极个别的也会有空头。味道呢,自然更鲜嫩。但没有敲空头那样的“规范动作”,也少了些许的乐趣,空头敲在餐桌上的声音,也是很动听悦耳的。没有空头,有时候居然不知道从哪里下筷子是好。

高邮的咸鸭蛋好吃,左邻右舍的竞相模仿,也属正常,何况水面相似,鸭种一样,高下就在毫厘之间。我老家兴化离高邮一百里的水路,父亲一生爱吃会吃,有一次让我带上十斤家乡的鸭蛋到高邮去腌制,然后来我高邮的家品尝,他说,奇了怪了,比在家乡腌得好吃。

这让我想起了一件往事,大约是1984年,我第一次到南京的金陵饭店,有刘姥姥进大观园的新奇,记忆难忘。当时我在党史办工作,我们去采访的是1948年在高邮当县委书记的杜文白,时任江苏省政府经委主任,因为改革开放他要转向外贸,所以在金陵饭店有办公室。

他是高邮的老领导,我自然要带些土特产,首选是高邮咸鸭蛋,但杜老说,带鸭蛋来,我自己腌,放久了不好吃。还在电话里关照了一句:“带点土来,南京的土腌得不好吃。”

原来如此,里下河地区的鸭子、鸭蛋和高邮的没有区别,但土壤黏,不透气,而高邮地势高,土壤润而不黏、透气,可以呼吸的鸭蛋是有灵气的。

我们从高邮带着一小口袋土来到金陵饭店,杜老接过塑料袋,居然用食指蘸一小块含在嘴里,连说:“高邮的土,香啊 。”

THE END

文化名人纪念演讲

梁漱溟先生逝世三十周年纪念讲座 |梁漱溟文化思想 |叶圣陶孙女回忆叶氏文脉 |柳诒徵先生纪念讲座 |陈寅恪先生诞辰一百三十周年纪念讲座 |陈作霖先生逝世一百周年纪念讲座 |作家张爱玲诞辰一百周年纪念讲座 |林散之、高二适先生纪念讲座 |钱穆先生逝世三十周年纪念讲座 |阮玲玉诞辰一百一十周年纪念讲座 |上官云珠、周璇诞辰一百周年纪念讲座 |谭延闿逝世九十周年讲座 | 孙中山先生逝世九十五周年纪念论坛 |王阳明逝世四百九十周年纪念论坛 |

文化名家系列讲座

莫砺锋:开山大师兄 |周文重:国际关系新格局 |周晓虹:口述历史与生命历程 |周晓虹:费孝通江村调查与社会科学中国化 |周晓虹对话钱锁桥 |周晓虹、张新木、刘成富、蓝江对谈:消费社会的秘密 |群学君对话舒国治 | 群学君对话叶兆言 | 黄德海、李宏伟、王晴飞、王苏辛、黄孝阳五作家对话 |孙中兴:什么是理想的爱情 |杜春媚对话郭海平 |程章灿:作为诗人与文学史家的胡小石 |谷岳:我的行走之旅 |黄盈盈:中国人的性、爱、情 | 金光亿:人类学与文化遗产 | 周志文:人间的孔子 | 严晓星:漫谈金庸 | 周琦:越南法式风情建筑 | 魏定熙:北京大学与现代中国 | 胡翼青:大数据与人类未来 | 生命科学与人类健康系列高峰论坛 | 毕淑敏读者见面会 | 徐新对话刘成 | 谢宇教授系列演讲 | 王思明:茶叶—中国与世界 | 祁智对话苏芃:关于写作 |甘满堂:闽台庙会中的傩舞阵头 | 张静:研究思维的逻辑 | 翟学伟:差序格局——贡献、局限与新发展 | 应星:社会学想象力与历史研究 |吴愈晓:为什么教育竞争愈演愈烈? | 李仁渊:《晚清新媒体与知识人》 |叶檀读者见面会 |冯亦同:金陵之美的五个元素 |华生、王学勤、周晓虹、徐康宁、樊和平对话 |

城市文化与人文美学

东方人文美学深度研修班(第一期) |东方人文美学深度研修班(第二期) | 大唐风物,侘寂之美:日本美术馆与博物馆之旅(第一期) |大唐国宝、千年风物:日本美术馆与博物馆之旅(第二期) |当颜真卿遇上宫崎骏:日本美术馆与博物馆之旅(第三期) |史上最大正仓院与法隆寺宝物展:日本美术馆与博物馆之旅 | 梦回大唐艺术珍品观展会 | 四姝昆曲雅集: 罗拉拉、单雯、孙芸、陈薇亦 |昱德堂藏扬州八怪精品展 | 《南京城市史》系列人文行走活动 |《格致南京》系列文化活动 | 文心雅韵:中国传统人文美学系列讲演 | “文学写作与美好城市”高峰论坛 | 仰之弥高:二十世纪中国画大家展 | 首届微城市文化论坛 | 南京城市文化深度行走(第一期:南京运渎) | 南京城市文化深度行走(第二期:明孝陵) | 南京城市文化深度行走(第三期:文旅融合) |南京城市文化深度行走(第四期:城南旧事) |南京城市文化深度行走(第五期:灵谷深松) | 南京城市文化深度行走(第六期:清凉山到石头城) | 南京城市文化深度行走(第七期:从白马公园到明孝陵) | 南京城市文化深度行走(第八期:从玄武门到台城) | 南京城市文化深度行走(第九期:从金粟庵到大报恩寺) |南京城市文化深度行走(第十期:从夫子庙到科举博物馆) | 南京城市文化深度行走(第十一期:从五马渡到达摩洞) | 南京城市文化深度行走(第十二期:从狮子山到扬子饭店) |南京城市文化深度行走(第十三期:从南朝石刻到栖霞寺) |南京城市文化深度行走(第十四期:牛年探春牛首山) | 南京城市文化深度行走(第十五期:中山陵经典纪念建筑) | 从南京到世界:第一届微城市论坛 |园林版昆曲舞蹈剧场《镜花缘记》 | 秋栖霞文学日系列活动 |

社会科学研修班与专题课程

社会心理学暑期班(2016) | 社会心理学暑期班(2017) | 社会心理学暑期班(2018) |社会科学经典理论与前沿方法暑期班(2019) |口述历史与集体记忆研修班(2020) |中国研究:历史观照与社会学想象力学术研讨会 |中国社会学:从本土化尝试到主体性建构——纪念中国社会学重建40周年学术研讨会 |第一届长三角社会学论坛 (2018) |第二届长三角社会学论坛(2019) |长三角论坛2019新春学术雅集 | 第三届长三角社会学论坛(2020) |

新书分享会 | 经典品读会

《金陵刻经处》 | 《 生活的逻辑: 城市日常世界中的民国知识人(1927-1937) 》 |《谢辰生口述》 |《袍哥》 | 《年羹尧之死》 | 《朵云封事》 |《两性》 |《放下心中的尺子——庄子哲学50讲》 |《东课楼经变》 |《旧影新说明孝陵》 |《光与真的旅途》 |《悲伤的力量》 |《永远无法返乡的人》 | 《书事》 |《情感教育》 |《百年孤独》 |《面具与乌托邦》 | 《传奇中的大唐》 | 《理解媒介》 |《单向度的人》 |《陪京首善》 |《美国大城市的死与生》 |《诗经》 |《霓虹灯外》 |《植物塑造的人类史》 |《茶馆:成都的公共生活和微观世界》 | 《拉扯大的孩子》 |《子夜》 |《读书的料及其文化生产》 |《骆驼祥子》 |《朱雀》 |《死水微澜》 |《通往父亲之路》 |《南京城市史》(新版) | 《被困的治理》 |《双面人》 | 《大名道中》 |《笺事:花笺信札及其他》 | 《九王夺嫡》 |《乡土中国》 |《白鹿原》 |《冯至文存》 |《在城望乡》 |《海阔天空》 |《遗产的旅行》 | 《城堡》 |《被遗忘的一代:第四代导演影像录》

责任编辑:

相关知识

汪曾祺《人间草木》:以俗为雅,语淡情深,一株“巴根草”话乡愁

老丁来家里吃饭,德华说不喝茅台都不行,绝对贵宾待遇

黄智贤生日到郑嘉颖家里吃饭庆祝 亲吻陈凯琳儿子的脸颊很有爱

在台北的家里不会也是这样肆无忌惮吧

这位阿姨在吃饭的时候在桌子底下悄悄的伸出来自己的脚

像不像一对父女在吃饭,莎莎现在好幸福

鲁豫问赵本山:你在东北吃饭不用花钱?

四种植物“长得丑”,养在家里能“镇宅”,还好养活

山西农民在家里建地宫,还抓来女人做妃子……

叶舒华:吃饭出汗是在消耗卡路里不会胖的!

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44662

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20122

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527