出师未捷身先死,长使英雄泪满襟——从杜甫诗歌看诸葛亮的人格美

中国历史上最了解并欣赏诸葛亮的诗人,当属杜甫(公元712-770)。杜甫一生漂泊,在战乱中度过,晚年曾住在四川成都、夔州等地。期间,他多次拜访与三国历史相关的古迹,凭吊历史现场,并创作了许多以诸葛亮为题材的诗篇。这些诗作或怀念历史人物,或通过写物表露感情,杜甫在诗中不仅展现了他对诸葛亮的崇敬,也借此来映射自己的内心世界。杜甫关于诸葛亮的诗,可以看作他居蜀期间的重要创作之一,其思想内容和诗艺技巧均值得深入探讨。 本文主要分析杜甫关于诸葛亮的诗作,探讨他如何通过这些诗篇表现对诸葛亮人格的崇敬,赞美他的功业,肯定他的才华,并为诸葛的结局感到惋惜。

2. **观照存在自我** 通过对三国历史古迹的访问,杜甫不仅是在缅怀过去,还通过这些历史现场来观照自我,探寻自己的存在意义。杜甫在初到夔州时,拜访了武侯祠,并写下了《八阵图》: 功盖三分国,名成八阵图。江流石不转,遗恨失吞吴。 在这首诗中,杜甫表达了对诸葛亮未完成事业的惋惜,尤其是江流石不转,遗恨失吞吴这一句,象征着诸葛亮未能完成的遗憾,正如江水不再转动,历史的遗憾无法挽回。 诗人通过这些历史遗址的描写,表露了自己对诸葛亮失败的同情,同时也反映了杜甫自己未能实现理想的无奈与哀伤。 杜甫通过诸葛亮的历史形象,表达了自己对于忠诚、理想、失败和历史的感慨。他将诸葛亮作为自己精神的榜样,用诗歌塑造了一个具有肯定性、理想性和忠诚美的人物形象。

相关知识

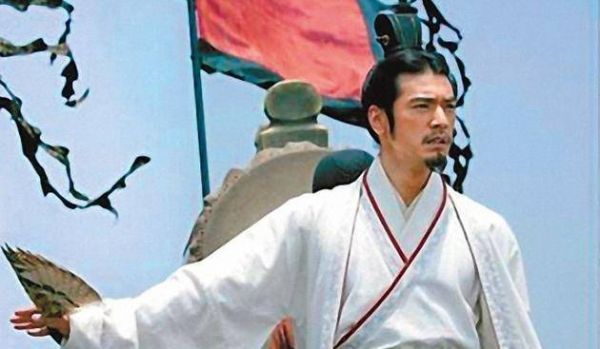

丞相出师未捷身先死,诸葛亮深情吊孝

原创杜甫最出名的咏史诗,历久不衰,南宋英雄临死时吟诵不已

杜甫曾赠予诸葛亮一首诗,14字成古今名句,如今还在课本中

【古诗词鉴赏】《蜀相》《书愤》的比较阅读与对比赏析

老人造出失传千年的木牛流马,专家闻讯赶来,鉴定后:不能走远路

原创《三国演义》诸葛亮、司马懿、郭嘉、庞统、周瑜,实力如何排名?

北京人艺举行任鸣追思会!濮存昕、吴刚等人致辞,冯远征泪洒现场

杜甫七绝的压卷之作,为大唐乐圣而写,一场久别重逢造就世事无常

新教材新高考名篇名句默写试题汇编

家乡三叔喜相逢,家园一跪泪满襟

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49247

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44647

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40849

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36594

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32708

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29735

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25776

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21145

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20119

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19512