终于来啦!《新京报·书评周刊》年度合订本热卖中

原标题:终于来啦!《新京报·书评周刊》年度合订本热卖中

在碎片化阅读的时代

再度捡拾思想的重量

困惑时,相信世间某个地方,有同频共振

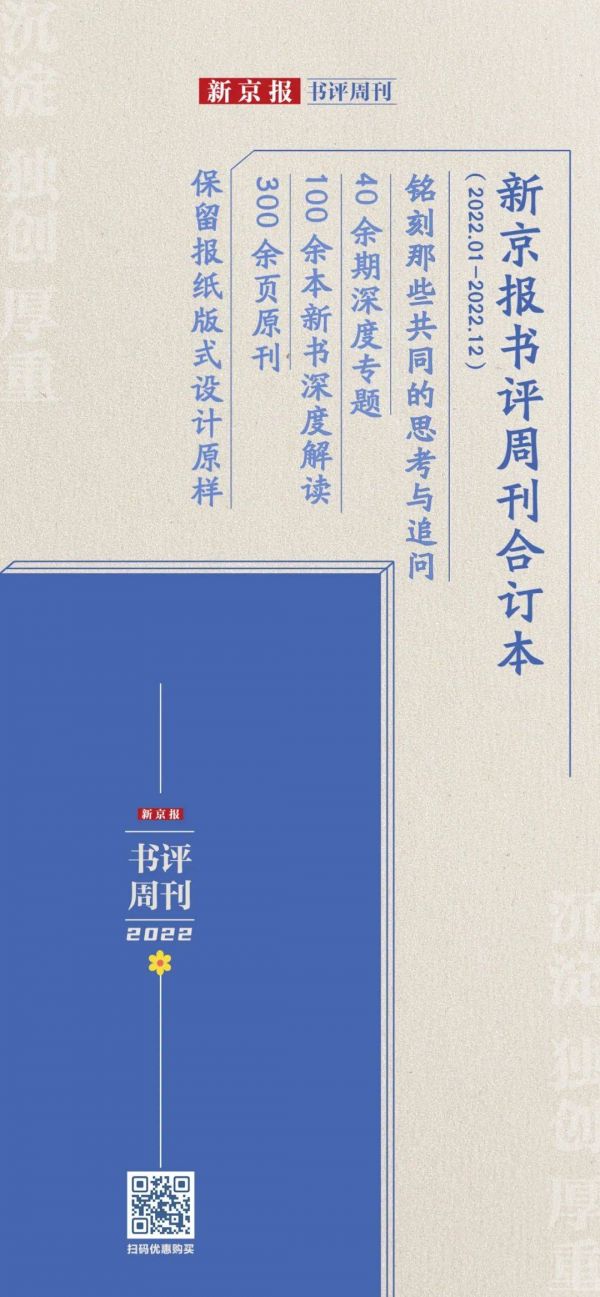

《新京报·书评周刊》年度合订本热卖中

点击书封可购买

↓↓↓

专访乔治·桑德斯:

“要么现在,要么永远不会 ”

“但后来,我变老了。我感知到三件事:

1. 要么现在,要么永远不会。

2. 我结过婚,生过孩子,也失去过人——我已经足够去写这个故事,只要我有勇气尝试。

3. 我不希望未来有人给我刻下这样的墓志铭——“他太害怕尝试他渴望尝试的事情了。”

——专访美国作家 乔治·桑德斯

收录于《新京报·书评周刊》2022年1月7日专题 相关文章列表:

01 | 善恶勘查:乔治·桑德斯

02 | 乔治·桑德斯 善恶的运行机制

03 | 乔治·桑德斯访谈 “要么现在,要么永远不会”

专访阎云翔: 家庭作为私人生活的避风港,可能是暂时现象

“个体化也好,个体化的传统转向也好,我们不要把任何一个方向加以浪漫主义的想象。这样,你就会发现,这种痛苦本质上是纠结,纠结在于我们本来是关系性的自我存在,但是出于各种原因,不得不尝试改变这种关系性的存在。

对于许多个体而言,夹在传统回归与个体化之间的复杂感受又岂是‘纠结’一词可以道尽?所以,最重要的恐怕还是放弃浪漫想象,在本体论的层次开展冷静客观的反思,最终选择最适合自己的活法或者自我的存在方式。”

——专访文化人类学者 阎云翔

收录于《新京报·书评周刊》2022年5月20日专题 相关文章列表:

01 | 何以为“家”

02 | 阎云翔:中国人的家庭,一个无限延展的弹性概念

03 | 景军:“一老一小”问题,不能单靠家庭

04 | 马春华:应该尊重婚姻形式的多元化

05 | 王明珂:为何亲近人群间,最容易彼此猜疑?

06 | 王德福:社区应该在联结与私密之间寻找平衡

专访刘海龙:

用学术想象力走出传播学的学科焦虑

“我一直认为,学科主体性焦虑是一个很虚无的东西,我们只要面向真问题,用独特的视角去解决它,给出知识贡献就够了。而且有一点我们需要注意,‘主体性’经常意味着‘独立’,但传播学中的很多核心的概念本身就是不独立的,比如媒介就意味着‘连接’,是他律的,我们不可能忽视连接两端的那个东西去纯粹地谈论媒介。

所以我一直说,传播学最严格的叫法应该是媒介社会学,或者,传播社会学。”

——专访新闻传播学者 刘海龙

收录于《新京报·书评周刊》2022年3月18日专题 相关文章列表:

01 | 找回社会科学的想象力

02 | 想象力及其问题

03 | 任建涛:政治学研究的历史视野

04 | 陈映芳:社会学需要更多关于“现代”的研究

05 | 刘海龙:用学术想象力走出传播学的学科焦虑

专访黄盈盈:

社会学研究的“情感”在场

“很多人认为,我研究的性议题或者如身体、情感、性别等议题,无法触及一些大的更为根本的问题,过于私密、日常、琐碎,不够高大上。这背后就有一个对于制度、结构的偏好在。

哪些议题在当下被认为更加重要,这跟很多因素有关。比如,很现实地讲,哪些人的位置更高、声音更大、资源更多,哪些问题就可能会更重要。学界不是象牙塔,社会上存在的权力关系,学术界也照样存在。”

——专访性社会学研究者 黄盈盈

收录于《新京报·书评周刊》2022年7月29日专题 相关文章列表:

01 | “洞穴”内外——情感与社会科学

02 | 黄盈盈:社会学研究的“情感”在场

03 | 赵鼎新:社会学,能否接近历史的“本质”?

04 | 袁长庚:情绪不是“炖肉时需要被撇去的浮沫”

05 | 王佳鹏:情感社会学真正研究的是“世道人心”

专访赵冬梅:

“宋代热”之下,是对个体叙事的再发现

“今天的史学界或许仍然难以关注到类似个体的故事。但我们别忘了,张行婆的故事可是司马光记下的。在史家先辈看来,这个女仆值得记录。从这一点不难看出,司马光绝对不是一个冬烘先生,他有自己的观察和判断,他能够看得见。

这也是北宋的士大夫,那时的他们依然能够看见。可到了明清,很多士大夫就什么都看不见了,有人挨饿他看不见,有人受难他看不见,别人的痛苦他也看不见,唯一能看见的就是头上的乌纱。总体而言,北宋的个体都是活生生的人,有着旺盛的生命力,这是那个时代的伟大之处。”

——专访历史学者 赵冬梅

收录于《新京报·书评周刊》2022年7月8日专题 相关文章列表:

01 | 东京梦华

02 | 茶:盛极一时又悄然式微的斗茶

03 | 酒:繁华酒业背后的存亡之道

04 | 肉:开封城里闹羊荒

05 | 钱:铜钱“交子”里的市井

06 | 对话赵冬梅:“宋代热”之下,是对个体叙事的再发现

专访兰小欢:

我不是抱着“科普”的心态写作

“我从来没有把《置身事内》当作一本科普通识书,它就是我对中国经济的看法。

我也不喜欢在经济学中使用‘科普’这个词。对于任何一个赚钱养家的成年人来讲,经济是他日常生活中接触到的事情。经济学家可以把自己的观察分享给公众,但这绝不能叫‘科普’,这有一种居高临下的感觉,如果用这种心态写书,就不会有人看。”

——专访经济学者 兰小欢

收录于《新京报·书评周刊》2022年8月5日专题 相关文章列表:

01 | 从“接近问题”到“接近读者”:中国本土经济学的畅销书之路

02 | 对话刘守英:下一次,打算把“跑不完的真实世界”写得简单点

03 | 对话兰小欢:我不是抱着‘科普’的心态写作

专访张念:

在哲学的裂隙中,重思爱的可能

“从女性史角度来看,我们发现,情感、私人和女人,基于理性主义的偏见,是可以画等号的。‘私人的就是公共的’,一句口号背后是女权运动艰苦曲折的过程。

知识理性有时候就这么虚伪,我们思考谈论这个制度那个制度,不要忘记任何制度都汇聚贯穿在个体这里,个体是身体的存在,父权制就是不敢碰触切身的和直接的问题。而女权的行动力大家有目共睹,能勇敢面对自身,有即刻说出好/坏的能力。”

——专访女性主义哲学研究者 张念

收录于《新京报·书评周刊》2022年7月15日

专访弗朗西斯·福山:

疫情会加速全球化浪潮的消退吗?

“我确实认为,我们再也回不去10年前所看到的那种极端全球化。那时,企业会寻找每一个可以转移到的地方,去获取最后一点利润。但事实证明,适应力与效率一样重要。”

——专访政治学者 弗朗西斯·福山

收录于《新京报·书评周刊》2022年2月25日

阅读|观察|反思|追问

共同用思考

感知潮水流动的方向

上述所有专题内文

均收录于《新京报·书评周刊》

2022.01-2022.12全年合订本

独家销售期间下单购买

独家期内 数量有限

·40余期深度专题;

·74份,逾50000字的各界学者思想与阅读图谱;

·100余本新书深度解读;

·100余位大咖作者撰文;

·200余篇深度精品文章;

·300余页原刊,保留报纸版式设计的原样呈现;

你将从中看到过去一年间发生在国内外文化圈的前沿讨论,与各界专家学者一道,铭刻那些共同的思考与追问。

↓↓↓

购买书评周刊合订本

本文为推广内容。整理撰文:申璐;编辑:走走; 校对:薛京宁。封面图来自合订本实拍图。

本文为新京报Fun娱乐(ID:yuleyidian)原创内容

责任编辑:

相关知识

终于来啦!《新京报·书评周刊》年度合订本热卖中

视频|2022《新京报·书评周刊》年度合订本正式上市

2022《书评周刊》合订本在市集首发,三天销售2000余册

新京报书评周刊招人啦!

今年我们准备了……!书评周刊编辑部出摊预告!

2022新京报年度阅读盛典活动开票:上野千鹤子、戴锦华、葛兆光等嘉宾参与对谈

历史学家是诊断病因,却无法“开刀手术”的医生 | 2022新京报年度阅读盛典回顾②

新京报年度阅读推荐|“凝视与想象”单元

哇哦,终于终于,王冰冰要回来啦!

生命的厚度:传记何以可能?|2022新京报年度阅读盛典回顾③

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49253

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44671

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40857

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21159

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20134

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19534