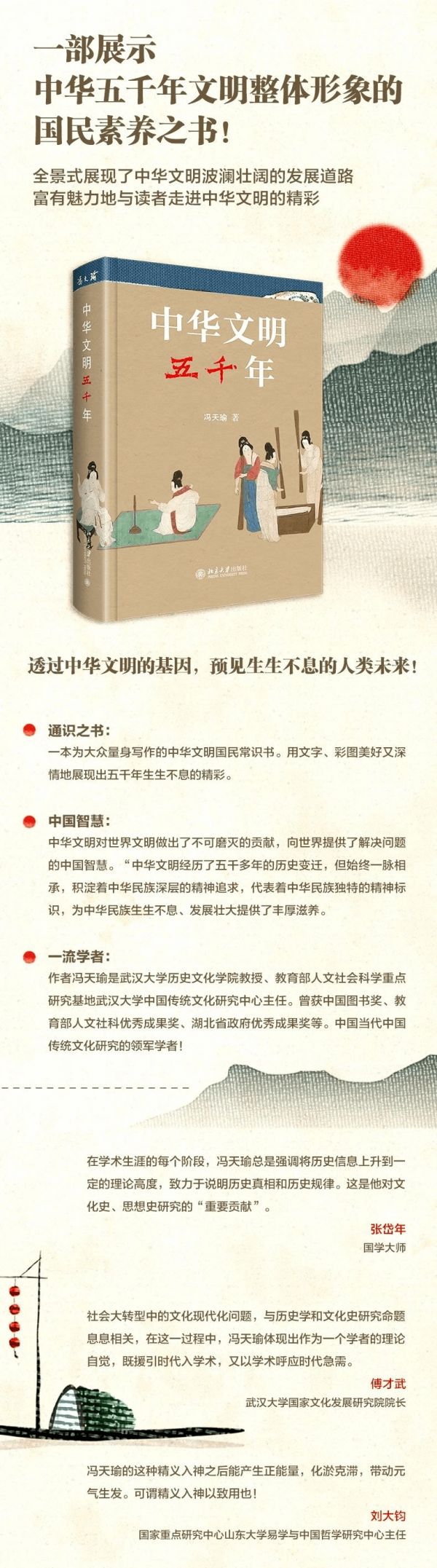

斯人虽已逝,薪火永相传 | 冯天瑜先生力作《中华文明五千年》

原标题:斯人虽已逝,薪火永相传 | 冯天瑜先生力作《中华文明五千年》

三个多月前,疫疾带走了81岁的冯天瑜先生,引发学术界、读书界的痛悼与追怀。冯天瑜教授为中国传统文化研究做出了杰出贡献,是中国文化史领域最具代表性的学者之一。(延伸阅读: 冯天瑜——守望中华文化的灿烂星空 )

20世纪80年代以来,冯天瑜直接参与并推动了我国“文化热”的兴起。他的代表作《中华文明五千年》 全景展现了中华文明波澜壮阔的发展道路,在书中他以高屋建瓴的方式讲述了中国人生于斯、长于斯的文明的奥秘。

哲人其萎,后世继之。今天我们对冯先生最好的纪念,或许就是再一次捧读留下的著作,理解和继承他宝贵的精神遗产。

在距今六七千年至三四千年间,人类突破了数百万年的蒙昧和野蛮,在西亚的两河流域,北非的尼罗河流域,南亚的印度河流域、恒河流域,东亚的黄河流域、长江流域,先后跨入了文明的门槛——建立起大家熟知的“四大文明古国”。

然而此后数千年间,诸文明民族创造的文明,生灭消长,此伏彼起,唯有中华文明,于坎坷跌宕中延绵生发,始终未曾中绝,成为世界史上“连续性文明”的典范。

源远流长的中华文明作为“东方之谜”,一直吸引着世人的目光。作为中华民族独特的精神标识、当代中国文化的根基、维系全世界华人的精神纽带、中国文化创新的宝藏,中华文明之于中国、之于世界的重要性不言而喻。

回首往昔,5000年前的遗迹,4000年前的诗歌,3000年前的器具,2000年前的书画,1000年前的沉船,500年前的礼仪,100年前的呐喊,我们都看得懂、听得见、感受得到。

秦始皇陵兵马俑,图片来自纪录片《Baraka》(1992)

中华文明的魅力就在于此——如此源远流长,如此丰富灿烂,赓续绵延,屡经创痛但未曾断绝。

5000年中华文明

第一次被讲述得如此清晰

01

当我们说“中华文明”的时候在说什么?

中华先民很早就产生对于“文明”的精辟认识。成文于战国时期的《易传》说:

观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。

这里的“文”字,从纹理之意演绎而来,“天文”指天道自然规律,“人文”指人伦秩序。以“人文”“化成天下”,使天然世界变成人文世界,便是中国先哲赋予“文明”的内涵,它已相当逼近现代学术界所揭示的“文明”的本质意蕴——“人类化”和“自然的人化”。

“文明”涉及器用、制度、行为、观念诸层面,其重点则在观念层面。它记录着人类累代的文化创造和文化传播的内容,是不停流逝的广义文明的摹本。

文明既是一种人类现象,它使人与禽兽区别开来;文明同时又是一种民族现象,不同地域、不同国度人们创制的文明千差万别。 “中华文明”,则约指中华民族在“中国”这片土地上繁衍生发的自成一格的文明。

“中国”是一个历史范畴,随着时代的演进,其内涵不断拓展,但其主旨却始终守住一个“中”字——中国者,天下之中也。这既是一种地理学的中心意识,更是一种文化学的中心意识。

这种文明中心意识,还表现在“中华”一词上。“华”指文化繁盛,“中华”意谓居于中心的富有文化的民族。今日生活在中国境内的汉族及五十五个少数民族,共同组成中华民族。中华民族是中华文明的创造主体。

56个民族是一家

02

中华文明的生成机制

中国人古来之所以长期自认处于世界中心,与中国传统文化得以孕育的生态状况颇有干系。

文化生态由自然场与社会场交织而成。“自然场”指人的生存与发展所附丽的自然环境(又称地理环境),“社会场”指人在生存与发展过程中结成的相互关系,分为经济层与社会层。此外,文化的民族性和国度性决定了它要受到特定的国际条件制约。

因此,考察中华文明的生成机制,应从地理环境、经济土壤、社会结构、国际条件四方面加以整合。

1、地理环境

中国东边面临的大海,是古人难以逾越的太平洋,并非地中海、波斯湾那样的内海;其陆地外缘,不仅有西北横亘的漫漫戈壁,还有西南耸立的世界屋脊——青藏高原和纵贯边陲的横断山脉。 大海、沙漠、高山共同围护着板块状的东亚大陆,使之与外部世界相对隔离,而其内部,又有腹里纵深、回旋天地开阔、地形气候条件繁复的特点,从而为文明的多样发展、文明中心的迁徙转移提供条件。

东亚大陆的地理格局,是中华文明独立发生,并在以后漫长岁月中能够保持一以贯之的统系的原因之一。

2、经济土壤

地理环境影响文明发展,是通过人类的物质生产实践这一中介得以实现的。

人与自然呈双向交流关系。一方面,人的活动依凭自然,受制于自然,另一方面,人又不断征服自然、改造自然。人与自然这种双向同构关系统一于人类的社会实践,首先是生产实践,亦即经济活动。

经济活动所创造的器用文明,既是广义文明的组成部分,同时又为制度文明、行为文明、观念文明的生长发育奠定基础。

《清明上河图》中繁荣的街巷

3、社会结构

文明是一种人类现象,而人类只有组成一定的社会结构,方能创造并发展文明。

人类社会组织的演变趋势,大约是由血缘政治向地缘政治进化。希腊便是实现这种转变的典型。然而,中国的社会结构虽发生过诸多变迁,但由血缘纽带维系着的宗法制度及其遗存却长期保留,这与中国人的主体从事聚族而居的农耕生活有关,使得中国跨入文明门槛以后,氏族社会血缘纽带解体很不充分。与宗法制延绵不绝紧密相连的,是专制政体的长期持续。

宗法-专制社会结构与农业自然经济相辅相成, 造成一种以“内圣-外王”为目标的伦理-政治型文明范式,延绵久远,直至近代方有解体之势,然其深层结构继续承传不辍。

4、国际条件

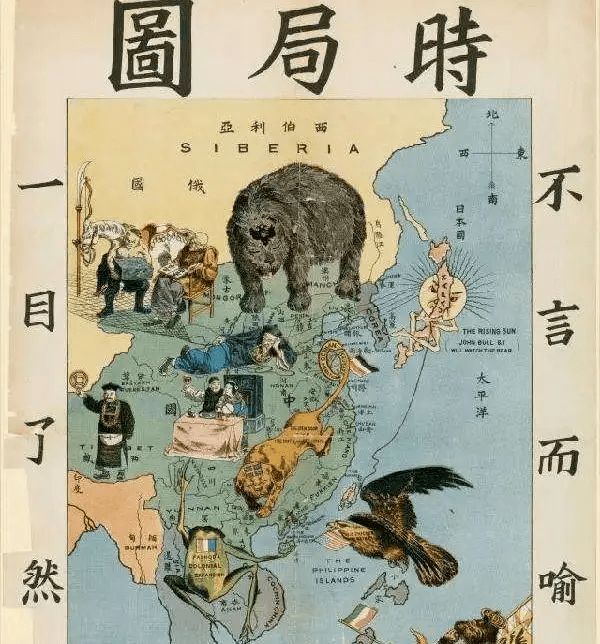

综观古代中国,虽然面对过足以改朝换代的异域军事力量的袭来,也曾迎受过佛学那样高水平的观念文化的传入,但中华文明的主体地位并未真正发生过动摇。然而,时至近代,情形发生重大变化——被近世工业文明武装起来的西方殖民者跨海而至,荒渺遥远的“泰西”一变而为近在咫尺的威胁。

近代中国被列强瓜分的危急局势

面对“数千年未有之变局”,面对“数千年来未有之强敌”,近代中国的国际环境已截然不同于古代:第一,昔时中国的威胁主要来自西北游牧民族,现在则转移为从东南沿海登陆的西洋人;第二,昔时中华文明的水平高于外域,而现在与中国打交道的列强挟工业文明威势,从器用、制度、观念诸层面使东方农业文明相形见绌。一向以“礼仪之邦”自谢的中国人大为震惊,发现自己原来不是一线单传的天之骄子,中华文明也并非最为优胜。

中华文明因此而获得一个全新的参照系,先进的中国人开始思考:东西文明的差异何在?造成这些差异的原因何在?中华民族怎样才能使自己的文明焕发活力从而迎头赶上?中华文明以此为契机,揭开崭新的一页。

03

中华文明深层次的文化特质

中华文明在一个半封闭的北温带板块状大陆得以滋生发展,其物质生产方式的主体是农业自然经济,社会组织以宗法制度和专制政体为基本形态,而周边则为后进民族所环绕。这样一种特定的生态环境,使中华文明形成富有特色的性格。

其一,人文传统。有别于其他重自然(如希腊)或超自然(如印度、希伯来)的文明类型,中华文明自成一种“敬鬼神而远之”的重人生、讲入世的人文传统,人被推崇到很高的地位,所谓“人为万物之灵”“人与天地参”,将人与天地等量齐观,这使中国避免陷入欧洲中世纪那样的宗教迷狂,而发展出一种平实的经验理性。在中国繁衍的各种宗教也熏染上厚重的人文色彩。当然,这种“重人”,并非单纯尊重个人价值和个人的自由发展,而是将个体融入类群,强调人对宗族和国家的义务,构成一种宗法集体主义的人学,与文艺复兴开始在西方勃兴的以个性解放为旗帜的人文主义分属不同范畴。

其二,伦理中心。由氏族社会遗留下来,又在文明时代得到发展的宗法传统,使中国一向高度重视伦常规范和道德教化,从而形成以“求善”为旨趣的“伦理型文化”,同希腊以“求真”为目标的“科学型文化”各成一格。科学型文化对宇宙论、认识论与道德论分别做纵向研究,本体论和认识论得到充分发展;而伦理型的中华文明,不讲或少讲脱离伦常的智慧,齐家、治国、平天下皆以“修身为本”,伦理成为出发点和归结点。这样中国文学突出强调“教化”功能,史学以“寓褒贬,别善恶”为宗旨,教育以德育统驭智育,人生追求则以“贱利贵义”为价值取向。

其三,尊君重民。长期运作于中国的农业自然经济,是一种少有商品交换、彼此孤立的经济。这种土壤中生长起来的极度分散的社会,需要高高在上的集权政治加以统合,去抗御外敌和自然灾害,而人格化的统合力量来自专制君主。因此,“国不堪贰”的尊君传统是农业宗法社会的必然产物。另一方面,农业宗法社会的正常运转,又要仰赖以农民为主体的民众的安居乐业,如此方能为朝廷提供赋役,保障社会所需的基本生活资料,社稷家国方得以保全,否则便有覆灭崩溃之虞。因此,“民为邦本”的民本传统也是农业宗法社会的必然产物。“尊君”和“民本”相反而又相成,共同组成中华文明的一体两翼。

其四,中庸协和。崇尚中庸,是安居一处,以稳定平和为旨趣的农业自然经济和宗法社会培育的人群心态。“极高明而道中庸”“执其两端而用其中于民”,显示出中国式智慧的特征。这种“中庸之道”施之于政治,是裁抑豪强,均平田产、权利,从而扩大农业一宗法社会的基础;施之于文化,则是在多种文化相会时,异中求同,万流共包;施之于风俗,便是不偏颇、不怨尤、内外兼顾;奉行中庸的理想人格,则是执两用中、温良谦和的君子风。尚调和、主平衡的“中庸之道”是一种顺从自然节律的精神,它肯定变易,又认同“圜道”,这显然是农耕民族从农业生产由播种、生长到收获这一周而复始现象中得到的启示。“五行”相生相克学说描述的封闭式循环序列,便是这种思维方式的概括。

其五,延绵韧性。中华文明是从农业-宗法社会的土壤生长出来的伦理型文化。农业-宗法社会提供一种坚韧的传统力量,伦理型范式造成顽强的习惯定势,而先秦已经形成的“自强不息”和“厚德载物”精神,使中华文明的认同力和适应力双强。“认同”使中华文明具有内聚力,保持自身传统;“适应”使中华文明顺应时势变迁,不断调节发展轨迹,并吸纳异域英华,如此,中华文明方具备无与伦比的延续性。

世界其他文明古国的文化,都出现过大幅度“断层”,甚至盛极而亡,唯有中华文明,历尽沧桑,饱受磨难,于起伏跌宕中传承不辍,在数千年发展中,各代均有斐然成就。近世中国尽管呈现“千古之奇变”,但悠悠岁月铸就的传统,作为一种动力定型和深层底蕴,仍旧或显或隐地施展影响,中国现代文明必然在中与外的交织、古与今的因革中演化,如滔滔江河,后浪逐前浪,奔流不息。

THE END

文化名人纪念演讲

梁漱溟先生逝世三十周年纪念讲座 |梁漱溟文化思想 |叶圣陶孙女回忆叶氏文脉 |柳诒徵先生纪念讲座 |陈寅恪先生诞辰一百三十周年纪念讲座 |陈作霖先生逝世一百周年纪念讲座 |作家张爱玲诞辰一百周年纪念讲座 |林散之、高二适先生纪念讲座 |钱穆先生逝世三十周年纪念讲座 |阮玲玉诞辰一百一十周年纪念讲座 |上官云珠、周璇诞辰一百周年纪念讲座 |谭延闿逝世九十周年讲座 | 孙中山先生逝世九十五周年纪念论坛 |王阳明逝世四百九十周年纪念论坛 |

文化名家系列讲座

莫砺锋:开山大师兄 |周文重:国际关系新格局 |周晓虹:口述历史与生命历程 |周晓虹:费孝通江村调查与社会科学中国化 |周晓虹对话钱锁桥 |周晓虹、张新木、刘成富、蓝江对谈:消费社会的秘密 |群学君对话舒国治 | 群学君对话叶兆言 | 黄德海、李宏伟、王晴飞、王苏辛、黄孝阳五作家对话 |孙中兴:什么是理想的爱情 |杜春媚对话郭海平 |程章灿:作为诗人与文学史家的胡小石 |谷岳:我的行走之旅 |黄盈盈:中国人的性、爱、情 | 金光亿:人类学与文化遗产 | 周志文:人间的孔子 | 严晓星:漫谈金庸 | 周琦:越南法式风情建筑 | 魏定熙:北京大学与现代中国 | 胡翼青:大数据与人类未来 | 生命科学与人类健康系列高峰论坛 | 毕淑敏读者见面会 | 徐新对话刘成 | 谢宇教授系列演讲 | 王思明:茶叶—中国与世界 | 祁智对话苏芃:关于写作 |甘满堂:闽台庙会中的傩舞阵头 | 张静:研究思维的逻辑 | 翟学伟:差序格局——贡献、局限与新发展 | 应星:社会学想象力与历史研究 |吴愈晓:为什么教育竞争愈演愈烈? | 李仁渊:《晚清新媒体与知识人》 |叶檀读者见面会 |冯亦同:金陵之美的五个元素 |华生、王学勤、周晓虹、徐康宁、樊和平对话 |

城市文化与人文美学

东方人文美学深度研修班(第一期) |东方人文美学深度研修班(第二期) | 大唐风物,侘寂之美:日本美术馆与博物馆之旅(第一期) |大唐国宝、千年风物:日本美术馆与博物馆之旅(第二期) |当颜真卿遇上宫崎骏:日本美术馆与博物馆之旅(第三期) |史上最大正仓院与法隆寺宝物展:日本美术馆与博物馆之旅 | 梦回大唐艺术珍品观展会 | 四姝昆曲雅集: 罗拉拉、单雯、孙芸、陈薇亦 |昱德堂藏扬州八怪精品展 | 《南京城市史》系列人文行走活动 |《格致南京》系列文化活动 | 文心雅韵:中国传统人文美学系列讲演 | “文学写作与美好城市”高峰论坛 | 仰之弥高:二十世纪中国画大家展 | 首届微城市文化论坛 | 南京城市文化深度行走(第一期:南京运渎) | 南京城市文化深度行走(第二期:明孝陵) | 南京城市文化深度行走(第三期:文旅融合) |南京城市文化深度行走(第四期:城南旧事) |南京城市文化深度行走(第五期:灵谷深松) | 南京城市文化深度行走(第六期:清凉山到石头城) | 南京城市文化深度行走(第七期:从白马公园到明孝陵) | 南京城市文化深度行走(第八期:从玄武门到台城) | 南京城市文化深度行走(第九期:从金粟庵到大报恩寺) |南京城市文化深度行走(第十期:从夫子庙到科举博物馆) | 南京城市文化深度行走(第十一期:从五马渡到达摩洞) | 南京城市文化深度行走(第十二期:从狮子山到扬子饭店) |南京城市文化深度行走(第十三期:从南朝石刻到栖霞寺) |南京城市文化深度行走(第十四期:牛年探春牛首山) | 南京城市文化深度行走(第十五期:中山陵经典纪念建筑) | 从南京到世界:第一届微城市论坛 |园林版昆曲舞蹈剧场《镜花缘记》 | 秋栖霞文学日系列活动 |

社会科学研修班与专题课程

社会心理学暑期班(2016) | 社会心理学暑期班(2017) | 社会心理学暑期班(2018) |社会科学经典理论与前沿方法暑期班(2019) |口述历史与集体记忆研修班(2020) |中国研究:历史观照与社会学想象力学术研讨会 |中国社会学:从本土化尝试到主体性建构——纪念中国社会学重建40周年学术研讨会 |第一届长三角社会学论坛 (2018) |第二届长三角社会学论坛(2019) |长三角论坛2019新春学术雅集 | 第三届长三角社会学论坛(2020) |

新书分享会 | 经典品读会

《金陵刻经处》 | 《 生活的逻辑: 城市日常世界中的民国知识人(1927-1937) 》 |《谢辰生口述》 |《袍哥》 | 《年羹尧之死》 | 《朵云封事》 |《两性》 |《放下心中的尺子——庄子哲学50讲》 |《东课楼经变》 |《旧影新说明孝陵》 |《光与真的旅途》 |《悲伤的力量》 |《永远无法返乡的人》 | 《书事》 |《情感教育》 |《百年孤独》 |《面具与乌托邦》 | 《传奇中的大唐》 | 《理解媒介》 |《单向度的人》 |《陪京首善》 |《美国大城市的死与生》 |《诗经》 |《霓虹灯外》 |《植物塑造的人类史》 |《茶馆:成都的公共生活和微观世界》 | 《拉扯大的孩子》 |《子夜》 |《读书的料及其文化生产》 |《骆驼祥子》 |《朱雀》 |《死水微澜》 |《通往父亲之路》 |《南京城市史》(新版) | 《被困的治理》 |《双面人》 | 《大名道中》 |《笺事:花笺信札及其他》 | 《九王夺嫡》 |《乡土中国》 |《白鹿原》 |《冯至文存》 |《在城望乡》 |《海阔天空》 |《遗产的旅行》 | 《城堡》 |《被遗忘的一代:第四代导演影像录》 |《了不起的盖茨比》 |《南京城市现代化路径研究》

责任编辑:

相关知识

斯人虽已逝,薪火永相传 | 冯天瑜先生力作《中华文明五千年》

大手牵小手 薪火永相传

从大湾区视野探寻中华文明 这套历史科普用“文物”呈现上下五千年|北京图书订货会

《看见中国:文物里的上下五千年》新书发布暨学术交流会在京举行

纪念冯其庸先生,中国古典学研究应有“大国学”观

用一枚藏书票和一篇文章深切缅怀冯亦同先生

著名作家、编剧石钟山:斯人若彩虹 读李琳《怦然心动》杂感

黄仕忠|且饮美酒登高楼——追怀曾永义先生

清明,民族精神薪火传承

“人文化成”是中华文明之灵魂

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49257

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44679

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40857

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21159

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20134

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19537