“乡是一种社区”——《战时的乡村社区政治》重版导读

原标题:“乡是一种社区”——《战时的乡村社区政治》重版导读

《战时的乡村社区政治》

战时的乡村社区政治

(中华现代学术名著丛书)

蒋旨昂 著

ISBN:978-7-100-21567-1

【内容简介】

作为“华西学派”的优秀社会学家,蒋旨昂在二十世纪三四十年代为中国 “本土化”研究做出卓越贡献,《战时的乡村社区政治》即为其代表作。书中将源于欧美的“社区”概念与中国传统“乡”这一基层社会组织结合起来,从历史文化、制度习俗、农商生计和人情世故等方面分析了中国乡村社区政治制度的形成与变迁。本书细致描绘出转型中的乡村社会政治及当地人的物质生活和精神世界,并将现代国家政治制度、行政区域的划分、市场区域的界定、乡土人情的影响综合起来,从理论角度探讨国家政治与乡土社会在中国传统“乡村社区”中的运行机制。

【作者简介】

蒋旨昂(1911—1970),燕京大学社会学系毕业,美国西北大学社会学硕士。后任教于华西协合大学社会系,并任系主任,长期从事社会调查、边疆研究和社区政治研究,是中国社会学史上著名的社区学派代表人物。美国著名汉学家施坚雅在华田野调查时,蒋旨昂曾担任其指导教授。主要著作有《战时的乡村社区政治》《卢家村》《黑水社区政治》《成都社会事业》《社会工作导论》等。

在中国社会学科的近代发展中,蒋旨昂的《战时的乡村社区政治》有着特殊的地位。该书与林耀华《金翼》、费孝通《江村经济》和《禄村农田》、费孝通与张之毅合作的《云南三村》等名著一起,被视为中国社区研究“时至今日仍未被超越的著作”。近几十年间,几乎所有讨论中国本土社会学研究的教科书,都一定会讲到这本 80年前问世的仅130多页的小册子。《战时的乡村社区政治》于1941年作为“乡村建设研究丛书之一”,1941年由位于重庆附近的乡村建设研究所印行,时值抗战艰困阶段,国难当头,故书名中有“战时”二字。商务印书馆1944年在重庆出版该书,1946年在光复后的上海再版,现在读者看到的,已经是商务印书馆刊印的第三个版本了。此外,还有一些重印近代中国社会研究和农村调查报告的大型资料丛书,也收录有这份研究报告。

在华西协合大学同事、时任该校社会学系主任的李安宅教授看来,“蒋旨昂教授是一位实用社会学的实地工作者。他有纯理社会学的原理原则与实用社会学的适应技术,以及两方面互为因果、交相影响的收获”。李安宅写这段话时,1911年出生的蒋旨昂年仅34岁,兼具社会学理论与实践两方面的优良造诣,应得益于其正规谨严的学术训练和勤勉敬业的田野工作经历。

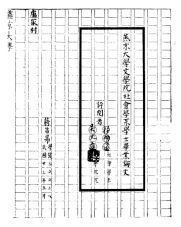

图片来源:北京大学图书馆燕京大学毕业论文数据库。

他1934年毕业于燕京大学社会学系,毕业论文为同年在《社会学界》第8期上发表的调查报告《卢家村》,为此他从大学三年级起,就在河北昌平县乡村进行了一年多的田野调查。大学毕业后,蒋旨昂留在燕京大学读研究生,还代理学校开办的清河实验区社会股股长。1935年,蒋旨昂赴美国西北大学求学。1936年,在西北大学获硕士学位。1937年,曾随美国社会学会考察欧洲七国。同年回国后,参加农村建设协进会在山东济宁和贵州定番等地的县政建设。1938年,任贵州乡政学院讲师,还兼任定番县政府的收发和三区区长。1940年,晏阳初等在重庆附近的北碚创办中国乡村建设育才院,蒋旨昂随乡政学院(后改组为“乡村建设研究所”)加入,任讲师,继续从事乡村建设研究工作。1941年,到成都华西协合大学任教,历任社会学系副教授、教授兼系主任。课堂教学之外,还与李安宅等一起建设羊石场社会研习站,作为学生培训和社会调查基地。同时组织学生在成都开展社会事业调查,编有《成都社会工作》一书。他也主张社会工作在“边政”研究中大有可为,积极参加华西协合大学边疆研究所组织的藏区调查,1943年,与于式玉教授一起赴西康黑水考察,写成了《黑水社区政治》。而1946年出版的《社会工作导论》是蒋旨昂另一部重要著作,此书属中国社会工作知识体系构建的最初尝试,对中国社会工作专业教科书的编写体例影响良深,近年还一再重版。1947年,蒋旨昂赴欧美访问一年,在普林斯顿大学和伦敦大学考察户政,进行人口研究。1952年院系调整后,大学不再设置社会学科。1953年,他留在华西坝上新组建的四川医学院,主要从事行政管理工作,但仍坚持进行外语教学。而学术研究却一直被搁置,直至1970年病逝。

《战时的乡村社区政治》一书的田野工作,是1940年至1941年间,蒋旨昂任职于中国乡村建设育才院时进行的。按其时正在邻近的璧山县兴隆场进行田野调查、并时常得到蒋旨昂指导的伊莎白的观点,该书研究的位于重庆周边所谓“陪都迁建区”的“甲”“乙”两个社区,应该就是巴县的歇马场和璧山县的来凤驿。书中“甲社区图”的“图例”有“乡村建设育才院”的标识,而蒋旨昂供职的这个机构就是1940年在歇马场建立的:书里又提到“乙场名为××驿”,根据伊莎白的说法,除“来凤驿”外,“这一带再无其他地方的名字以‘驿’字来结尾的”。参阅其他资料和地图,还可以在书中找到“甲社区”就是歇马场,而“乙社区”即为来凤驿的许多佐证。

许多研究者都注意到以华西协合大学为中心、被称为“华西学派”的一批优秀社会学家和人类学家,在二十世纪三四十年代为中国人文社会科学“本土化”所做的卓越努力。蒋旨昂无疑属于他们之中拥有明确“学术自觉”的佼佼者,在撰写《社会工作导论》时,一开篇就清晰表达了这样的追求:“即使有一两本想要有系统地讨论社工的专书,也全是西洋的,总使我们觉得有点隔靴搔痒,不便直接利用。……本书想用社会学的观点,来建立中国社会工作之体系……”这样的学术取向,既缘于那一辈社会学和人类学者的旧学基础、乡土经验和家国情怀,更是因为社会学和人类学都是从实地调查中发展起来的,其专业训练和学术研究均离不开田野工作。长期在中国乡村地区进行田野调查,了解当地的历史文化、制度习俗、农商生计和人情世故等,不但是他们为本地人所接纳的“入门钥匙”和观察调查的要点所在,而且这类所谓的“地方性知识”,也就潜移默化地融入学术表达和理论建构之中。从这个角度看,社会学科的“本土化”亦是一个大道自然的过程。只是像蒋旨昂这样,30多岁就以教科书的形式,努力建构中国自己的学科体系,那就应被视为一种“学术自觉”了。以《战时的乡村社区政治》为例,在他的表述中,“乡村社区”不仅是位于“乡村”的“社区”,更如第一章标题所阐明的:“乡是一种社区”。作为一部社会学的著作,他理所当然地要使用“社区”这样具有理论分析意涵的学术概念来解释乡村社会,定义“社区”必备的五种特质。而到了歇马场和来凤驿实际的乡村社会场景中,则宣称这两个乡都符合“社区”的定义,从而使源于欧美的“社区”(community)概念与在中国有数千年传统的“乡”这一基层社会组织,在一个非常具体的研究中等同了起来。而瞿菊农在序言中所讲的“要了解中国,必需要了解中国乡村社会”,也就找到了立足点。蒋旨昂无疑是对的,因为许多学者和实务工作者后来也是这么做的,结果是,时至今日,在基层行政区划上,无数原来的“乡”真的被直接更名为“社区”了。而第七章具体描述乡公所的工作内容时,蒋旨昂用的是“管”“教”“养”“卫”四个分类概念,从中不难看到传统中国政治理念的深刻意涵。他把“积谷、办合作、平抑物价等项”属于民生方面的事项,都归为“养”的范畴;而治安和健康则被合称为“卫”。类似的例子在书中比比皆是,其价值不仅在于以传统的概念描述转型中的社会政治现象,更在于自觉地从本地人的立场去理解其物质生活与精神世界,以本土的范畴和规范进行学术讨论与理论分析这样的思想过程。

当然,在历史学家看来,《战时的乡村社区政治》对于传统中国典章制度和政治文化的理解仍嫌浅显,对乡村社会历史的许多重要线索还是关注不够。书中提到歇马场和来凤驿的许多地方行政惯习和权力运作规矩,如“绅粮”的权力。“斗息”的征缴、保甲的编整、驿铺与街场、庙产与学产、“职缘团体”与“力缘团体”等等,其实都存在有助于理论建构的更深历史渊源可供探究。但有意思的是,在80年后再读这部著作,不难感觉到,作者孜孜不倦、巨细靡遗地记录下来的乡村地方政治变迁与乡村行政运作的实际情形,足以成为研究近代中国乡村政权组织和基层政治架构转型的难得史料。作者在战时“陪都”附近的乡村做了约八个月的实地调查,其时正值国民政府在四川一带大力推行所谓“新县制”,地方权力格局和行政管理方式正在转变之中。书中详细描述的新县制之下乡村社区政治变迁的实况,包括“乡长兼中心学校校长和国民兵乡队队长”、“三位一体”新的权力架构的形成过程、“士绅地位之延伸”与“知识青年参与政治”之间的矛盾、现代国家所推动的一系列政治动员和社会变革举措在乡村遭遇的尴尬等等,对于后来的研究者,无疑是弥足珍贵的第一手观察实录。尤其给人深刻印象的是第五章所描述的来凤驿和歇马场的两位乡长的身份背景、为人做派和履职作风,栩栩如生且入木三分,读后自然对现代国家制度深入传统基层的曲折与复杂,多一分辩证之同情。

1949年至1950年,还是康奈尔大学人类学系博士研究生的施坚雅为了准备博士论文,到华西协合大学访学,在成都南郊的高店子一带进行田野调查。蒋旨昂就是他的指导教授(adviser)。1964年至1965年间,施坚雅发表影响深远的《中国农村的市场和社会结构》系列论文,主要依据的就是在四川实地调查的资料。根据近年出版的施坚雅田野工作笔记,当时蒋旨昂经常与他讨论调查所得和具体工作安排,在落实调查村落、确定调查内容、调整工作方向、学习与本地人打交道的方法等方面,都给予相当细致贴切的指导。施坚雅住在乡下时,也定期把田野工作笔记的副本带回学校,交蒋旨昂保管。

从《战时的乡村社区政治》的内容看,蒋旨昂关注到了乡村的市场结构及其与社区的关系。第一章讲“社区界限根据各种区界拟定”时,首先强调的就是“贸易区域”的因素:“贸易区域往往是超越社区界限的。许多人可以到两个以上的区域去作买卖。这便是所谓‘赶转圈场’。卖的人可以在一四七日赶子场,二五八赶丑场,三六九赶寅场,而且同日又有不同的场,由他选赶。买的人也可以如此赶法。”歇马场和来凤驿本身就是市场中心,若依照施坚雅后来提出的标准,歇马场无疑是一个“基层集镇”,而来凤驿作为成渝古驿道的“四大名驿”之一,或许可以算是“中间集镇”。蒋旨昂对这两个市场中心的店铺和其他贸易设施,及其乡民们定期“赶场”的活动都有相当细致的观察和记录。这些无疑对施坚雅会有思想上的影响。

不过还是应该明白,传统时期“场”的分布及“赶场”活动在四川乡村地区十分普遍,是普通农家日常生活不可或缺的内容,只要从事乡村调查,定期集市与百姓日常生活的关系及其对基层社会的影响,一定会成为绕不过去的观察内容。而在二十世纪三四十年代,已有傅衣凌、加藤繁、斯潘塞(J.E.Spencer)等学者对明清时期的乡村市场和定期市做过细致而有影响的研究。因此,也就没有必要由于蒋旨昂当过施坚雅的指导教授,而施坚雅后来又因为提出中国乡村市场结构的模式而声名鹊起,就特别强调蒋旨昂在这个方面对施坚雅的学术影响。相反地,从《中国农村的市场和社会结构》的论述看,实际上施坚雅研究的前提与蒋旨昂正好大相径庭。蒋旨昂理解市场与社区的地域界限并不一致,也注意到市场活动对社区生活的影响,但他始终认为有固定边界的社区(即“乡”)是最基本的研究单位。如他在第一章第二节就明确表达了这样的观点:“场的影响所及,虽常超越本乡,但在平常状况,无特殊买卖时,也有限度。”“由各种生活区域所形成的社区,也是要拿这种重复的边缘以内的界限为界限,始可得一比较明确而固定的区域。”所以,他的几乎所有重要的工作,都在强调“社区研究”的重要性。而施坚雅则明确表达了对这种研究取向的不同看法:“研究中国社会的人类学著作,由于几乎把注意力完全集中于村庄,除了很少的例外,都歪曲了农村社会结构的实际。如果可以说农民是生活在一个自给自足的社会中,那么这个社会不是村庄而是基层市场社区。我要论证的是,农民的实际社会区域的边界不是由他所住村庄的狭窄的范围决定,而是由他的基层市场区域的边界决定。”如果蒋旨昂也可算是施坚雅的老师的话,以上例子正好用来印证这样的道理:学术传承的本质在于“叛师”。

施坚雅研究中国农村市场结构的问题指向,绝不仅限于农民交换活动或经济行为,他真正感兴趣的还是中国社会的政治结构。在比较市场体系和行政体系这两种等级系统时,有一段非常重要但常被中国研究者忽略的论述:“当我们考察这两种结构各自的结合方式时,出现了一种根本的差异。行政单位的定义明晰,在各个层次都是彼此分离的,在逐级上升的结构中,所有较低层次单位都只属于一个单位。市场体系相反,只在最低层次上彼此分离,每提高一个层次,每个较低层次的体系通常都面对着两个或三个体系。结果,与行政结构不同,市场结构采取了连锁网络形式。正是基层市场对两个或三个中间市场体系的共同参与、中间市场对两个或三个中心市场体系的共同参与等等,使以集镇为中心的小型地方经济连接在一起,并首先组成地方经济结构,最终形成具有社会广泛性的经济。因而,市场对于传统中国的社会一体化具有重大意义,它既与行政体系平行,又超乎后者之上,既加强了后者又使后者得到了补足。”这段话可以说是《中国农村的市场和社会结构》最精华之处,施坚雅通过对一个多重交错叠合的市场体系动态的结构过程的分析,力图揭示中国乡村中像“一盘散沙”的无数个体农户得以形成一个“一体化”社会的机制与奥秘。这一解释强调维系中国作为一个“大一统”国家诸种因素中,市场体系天然的重要性。而既然这一市场体系的基础是乡村的“基层市场”,那么,这样的理论也就明显地具有“自下而上”的色彩,强调基层社会内在的机制。

而《战时的乡村社区政治》虽然也讨论了行政区域与市场区域的关系,谈到市场区域对行政区域的影响,但蒋旨昂作为乡村建设运动的积极参与者,其时又正值建立“新县制”的历史阶段,其改造乡村社会的思路基本上是“自上而下”的,重视的是政治与行政权力的运用。前文引用的用于描述乡公所功能的“管”“教”“养”“卫”四个概念,反映的正是这样的思路。而以国家为前提的“一体化”社会的存在,对他来说应该也不是问题。而且,歇马场和来凤驿都处于战时的所谓“陪都迁建区”之中,歇马场更是迁建有国民政府的立法院、司法院、最高法院、检察署等国家级的大机构,国家力量的存在是不言而喻的。在《战时的乡村社区政治》中,确确实实可以在社区日常行政活动中,看到许多诸如征兵、催款、训练、捐献军粮、检阅壮丁等等因上级指令而采取的举动,尽管这些举措在基层社会实际执行的过程中常常变通地打了折扣。

在中国社会研究中,“国家”无时不在且无处不在,施坚雅和蒋旨昂最终都没有绕开“国家与社会”的相关问题,相较之下,前者的工作比较注重结构及其运作机制,而在后者的“社区研究”中或许更能看到具象的整体关怀。只是从历史学者的视角看来,可能另有一个值得关注的分析性概念工具,这就是“区域”。在传统乡村研究中,“区域”本身就是一个动态的社会历史过程,既有其发展脉络与内在运作机制,又与特定人群的活动和认知相联系,且常常被视为“国家”话语的具体表达形式。近年从“区域研究”视角探究“国家与社会”问题的工作已经做了很多,这里也就“点到即止”了。

蒋旨昂曾被认为是“淡出社会学界记忆”的学者,有文章称“蒋旨昂这个名字早己淡出了人们的视野,也远离了社会集体记忆”。笔者原来也对蒋旨昂一无所知,去年9月间忽接罗志田兄电邮,其中附了《战时的乡村社区政治》的PDF版,说是拟推动此书再版,命我写一序言。究其缘由,2018年也是奉志田兄之命,笔者在四川大学做过一个题为“重读施坚雅”的讲座,志田兄认为既然蒋旨昂当年做过施坚雅田野工作的指导教授,也就有理由把为蒋旨昂著作写导读的“力役”再直接“征派”下来。去年底,他又寄来其高足赵大琳同学阅读蒋旨昂、伊莎白、施坚雅等人著作富于启发性的读书报告,并告知商务印书馆有意再版这部著作。就是在志田兄循循善诱的再三督责之下,笔者开始在繁杂忙乱的行政事务之余,把《战时的乡村社区政治》读了两遍,还查了其他的一些资料,终于拉拉杂杂地写下这点读后的感想。

2021年3月11日于广州康乐园马岗松涛中

责任编辑:

相关知识

“乡是一种社区”——《战时的乡村社区政治》重版导读

石楼县崇文社区 好书伴我行 书香遍社区

身为社区人,共筑社区魂

淳安县3地获市书法名镇、书法之村(社区)殊荣

书香满社区—建东街社区举办读书分享会

许昌市建安区艾庄乡:送戏进乡村 文化惠民暖人心

社区老人唱响“金色年华”

花溪区黔陶乡:传承非遗技艺 赋能乡村振兴

石楼县开展“好书伴我行 书香遍社区”活动

汕头:社区居民披挂上阵热闹迎社日

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49262

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44693

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40861

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36612

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32720

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29744

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25796

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21166

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20144

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19546