米沃什:吝啬的欧洲,慷慨的美国?

原标题:米沃什:吝啬的欧洲,慷慨的美国?

波兰著名诗人,散文家,文学史家切斯瓦夫·米沃什一九八〇年获诺贝尔文学奖,瑞典文学院在对他的授奖词中说:“以毫不妥协的敏锐洞察力,描述了人类在剧烈冲突世界中的赤裸状态”。同为诺贝尔文学奖得主的布罗茨基称他是“我们时代最伟大的诗人之一”,诗人希尼称米沃什“具有直抵问题核心并径直作出回答的天赋。”

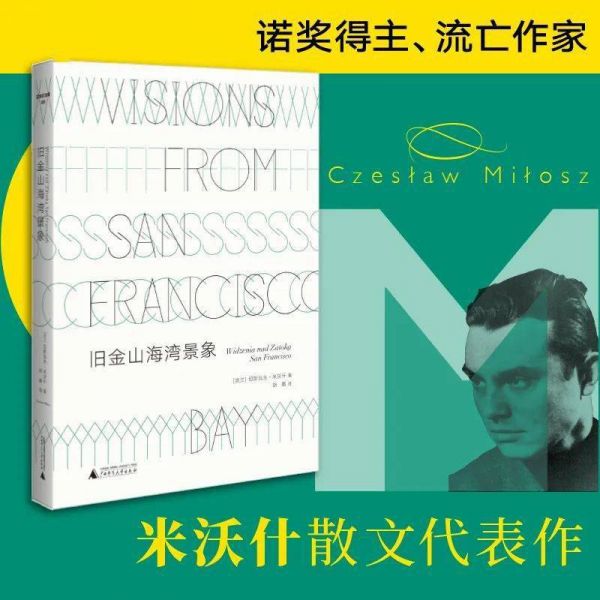

《旧金山海湾景象》是米沃什出版于一九六九年的散文集,是作者定居美国,执教加州大学伯克利分校十年的观察与随想。这本非常私人的书,开启一段通向自我之旅,这本书见证了他在美国生活、工作、写作的最初心路历程。这本风格独异的散文集既带有自传成分,同时也是对加州历史及风物的哲理沉思。近期广西师范大学出版社上海贝贝特推出了本书的简体中文版,被收录在“文学纪念碑”丛书中,这也是继《站在人这边》《猎人的一年》等图书后“文学纪念碑”推出的第五本米沃什散文作品。散文也是米沃什获得世界声誉乃至摘得诺贝尔文学奖的重要推力。

瑞典学院院士拉尔斯·吉伦斯坦在致辞中说:由于坚持要求艺术的诚实和人的自由,一九五一年,他离开波兰,定居巴黎,做一名自由作家。在外在和内在的意义上,他都是一个被流放的作家。米沃什从波兰到法国,最后定居美国,米沃什移民的经历,与跌宕起伏二十世纪历史也互为隐喻。

于是,这本《旧金山海湾景象》既有关他所在时代的宏大全景,同时也是他刻画内心肖像的私人自白。

点击文末“阅读原文”亦可购买

▽

吝啬的欧洲,慷慨的美国?

文 | 切斯瓦夫·米沃什

译 | 胡桑

01

从波兰到法国,再到美国

多年来,我梦见同一个梦的不同变体。穿制服的男人阻挡了一栋高楼的唯一出路,正在搜捕,从较低的楼层开始,逐渐往上到我的楼层。他们的制服是德国的,有时是俄罗斯的。即使这个梦通常由我记忆中的街道和房屋的碎片组成,我却并不认为自己是一个梦魇缠身的人。一个不断复现的梦就像画一只鸟或一棵树,在你的手获得它的感觉之后——现实的特征迅速消失,剩下的只是一个符号,一个象形符号。我只有一部分自己参与了那个梦。另一部分的我知道我只是在做梦,在一个时刻,我会醒来。

能够保持敬畏的人是罕见的——例如,这样的人,他们仍然可以因最早的、基本的人类发现,如燧石打火和轮子的成形,而心生敬畏。国家的权力应该存在着法律所规定的限制,没有人应该被穿制服的人一时突发奇想扔进监狱,这种想法依然令人惊讶。特别是因为,尽管我们身处法律保护之中,由独立的司法机构所确保的法律保护,不断受到一种野心的威胁,此种野心试图越过任何障碍或抑制而掌控他人。不过,只有生活在个人任由统治者处置的制度下的经验才能让一个人真正地将民主视若珍宝,此种民主甘受民众的控制,尽管是不完全且不情愿的。这就是为什么我总是带着些微讽嘲看待美国的反叛者。对他们来说,法治既是陈词滥调,显而易见,无聊透顶,又值得仇恨和蔑视,因为当权派援引法律来掩饰不公正。我承认,如果一个人从未必须生活在没有法律的情形之中,法律就不会激发我们的想象力,就会比寻求完美社会的口号更加缺少吸引力。

然而,我没有在一九六〇年直接移居到美国,而是从法国移居而来,在动身离开波兰后,我在法国居住了十年。我与法国有着千丝万缕的关系;在风景的细节中,在古老而狭窄的街道上,在树木繁茂的山谷里,我经常找到故土立陶宛的记忆。不幸的是,法国不可能是我的家,理由不仅是个人的,而且也预示了似乎属于一种新的移民,即“人才移民”的典型特征。所以,我对美国的看法不仅是被我对欧洲东部地区的记忆熏染,也被我长期留居其间的欧洲西半部分熏染。

在特定国家的历史存在中可以观察到某种永久不变的特征——我们可以称之为通过变化而获得的持续性原则,通过持续性而获得变化原则。在西欧,持续性如此强烈,以至于十九世纪的结构似乎保持不变。那些选择残酷的生存斗争作为主题的作家——巴尔扎克、狄更斯、左拉——今天也许和他们涌现出来的时候一样不怎么过时。 马克·吐温或厄普顿·辛克莱笔下的美国不再存在,但法国,在相当程度上,仍然是巴尔扎克笔下的法国;然而,即使在十九世纪,欧美资本主义也不尽相同。在美国,人与人的暴力冲突发生在表面,在公开场合。在欧洲,暴力变得形式化,与几个世纪以来神圣化的阶级分裂相结合;它被内化,变得根深蒂固或被烤融到内部,如果人们可以使用这样的表达。 美国的资本主义建立在大胆、机智、慷慨、浪费之上,欧洲的资本主义建立在一个强大的激情——吝啬之上。这些模式仍然存在,可以解释为什么美国成功地创造了一个庞大而崭新的经济领域,适应了那些我们越接近二十一世纪时就变得越来越明显的需求:大学、研究机构、实验室构成的领域,给它们投资了数十亿美元。西欧没有产生任何类似的东西,在这里,教育一直是为少量精英所独占的东西。在美国,私人资本的挥霍使得开端成为可能;在下一阶段,加入了来自税收的资金。在欧洲,资本的吝啬有效地阻止了为这一新领域奠定基础,并且,政府财政是否能够克服日益扩大的差距是令人怀疑的。

我在西欧生活的所有年月里,甚至没有收到一份来自任何知识传播机构的聘用通知。的确如此,我的领域,斯拉夫文学,和异国有关。然而,在一片至少有一半被斯拉夫人民占据的大陆上,人们竟然如此认为,我们可以从这样的事实中得出各种各样的结论。我在法国的许多年里,我遇到的所有真正的聪明人物都是欧洲同盟主义者。他们相信,只有少量强国的政治和经济统一才可以与美国和俄罗斯构成任何形式的平衡力量。他们遇到的阻力,导致他们的计划实施得非常缓慢、三心二意,此种阻力在我看来,是由同样的狭隘精神造成的,这种狭隘精神拒绝承认我的资质,认为它是多余的,只是因为我是一个从栅栏另一边新来的人。因为,即使斯拉夫区域超出了计划中的同盟的疆域,任何具有广度和远见的思维都不会忽视它最近的邻居。它似乎是对欧洲的生存意志的削弱——作为历史的主体而生存。相反,人们却心照不宣地默许成为受美国势力保护对象的角色。我不禁想到,当戴高乐宣称“从欧洲到乌拉尔”时,我感到自己是多余的;我实在不能认真对待他。

02

作为二十世纪的移民(流亡者)

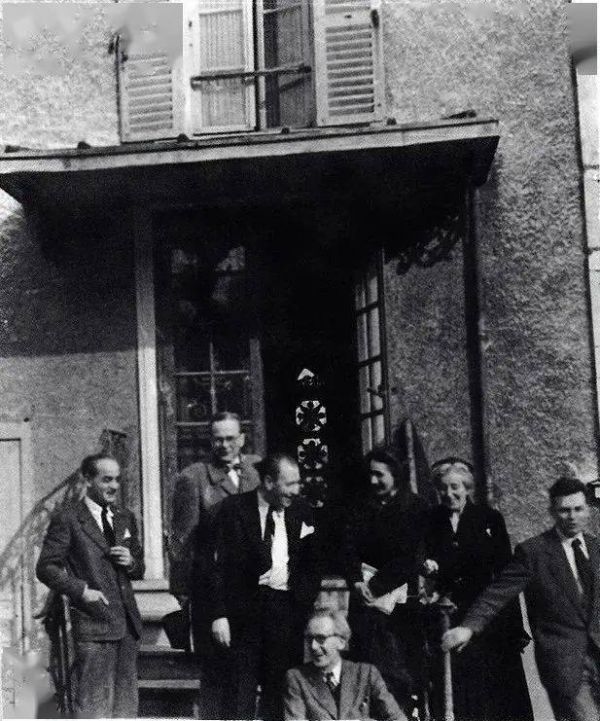

《文化》杂志社社址前合影: 右一是切斯瓦夫·米沃什,摄于1951年

此外,并非斯拉夫研究在这里无足轻重。还有许多其他受过教育的人在战后年代无法找到任何就业机会。知识作为相互联结和相互关联的部分构成的整体,在相当程度上是基于明显深奥晦涩的学科;如果知识传播被认为至关重要,经济上有所价值,那么鱼类学家、研究拜占庭的历史学家和乌尔都语专家都会找到属于自己的位置。受过教育的人的失业,在令人沮丧的工作中意志消沉,在装备落后的实验室里工作着,我看到这种失业状态在法国被谦卑地接受为正常的东西。我的观察极有可能有些狭隘,因为它们只限于巴黎,一个异常艰难的城市,但是,很有可能,它们有着一个更大的用处。

这不是我在内心倾诉着失败的苦涩。如果一个人靠着笔生活了十年,他的书翻译成了几种外语,销售量相对较高,很难说是失败。我只是不喜欢欧洲文人这份职业。我的书是从波兰语翻译的,这造成了巨大的困难,但我可以将就这一点。然而,文学职业不仅仅是纸和笔。它还需要很多能力,比如侍臣必须掌握的那些能力,此种侍臣通过谨小慎微、深思熟虑的策略,那些结盟的游戏,持续不断地让他们为世人所知,让他们保持亲近国王或王子的权位。现在,我可以微笑地面对我当时出的洋相,并且清空了任何敌意,可以描画出一位欧洲出版商的肖像,我曾经多么依赖他的签名。那幅多方合成的肖像对于我的一些善意的雇主而言当然是不公正的,虽然它也会包含一些他们的特点。这类图书世界里的君主是对箴言“公事公办”活生生的反驳。他的决定不能被缩减为算计,因为他出版想要出版的书,通常是完全为了出版社的荣誉;他的行为使你明白,他支付给作者的版税不是他欠他们的,而是他给出的恩惠。至关重要的是,你是如何在他所掌控的充满噪音和热忱的蜂房中接近他这个人。如果你靠近了他,他能够打开他的钱包,给你所需要的数额巨大的钱,用于购置公寓,接受治疗,或支付你女儿的婚礼所需的费用。

他还可以犒劳他的作者们一顿饕餮盛宴,他拿起的支票相当于他们的年度预算。但涉及正常数额的报酬,这是另一个故事;即使是微不足道的数额都得从他那里抠出来,他记账时往往听命于神秘的诡计,旨在降低他的税额。我实在无法明白这种类型的封建领主如何在资本主义企业中生存下来。 我注意到美国出版商没有这样的特质,他们看起来很商业化,一丝不苟,实实在在。此外,离开美国意味着我从文学酬金中解放出来,这曾是我唯一的收入来源。奇迹确实发生了;但是,不应该滥用奇迹。

不是只有这些明显的动机决定我告别了欧洲,虽然这些动机驱使了那么多西欧学者和科学家在过去二十年内移民至美国。二十世纪是一个由政治动荡引起的大规模外逃的世纪,它们的规模是全新的,所以适应的方法必须由移民自己发明。过去没有提供对现在足够有效的指示。无论多么强烈地依恋自己的故土,一个人倘若抗拒他每天看到的东西,抱怨新的语言、习俗、道德和制度的陌生性,让目光紧紧盯着失去的祖国,向着它倾诉,他就只能在有限的时间内远离故土而生活。我们由我们的感觉所滋养,无论我们是否知道,整顿我们的混乱感知,并将它们组合成确定的单位,这个过程在我们内部持续不断地运行着。彻底出走,远离家园,与我们的本性相反,曾经被连根拔起的人类的植株尝试着让根深深扎入其曾被抛于其上的土地。事情这么发生,是因为我们是肉身性的存在;也就是说,我们占据空间,而我们占据的空间,由我们皮肤的表面所界定,不能位于“虚无之处”。正如我们的手伸出来,拿起躺在桌子上的铅笔,从而建立我们的身体与其外部事物的关系,我们的想象扩大了我们,在我们与街道、城镇、地区和国家之间建立了一种感觉和视觉的关系。在来自东部欧洲的流亡者中,人们经常注意到他们绝望地拒绝流亡这一事实;他们试图将他们的家园保留为居住和穿行的理想空间,但由于它只存在于记忆中,并没有由日常印象所加强,它变得僵硬,变成了词语,这些词语的具体内容越是消退,就变得越是顽固不化。

我凭着五种感官逐渐适应了法国,这是可以理解的,因为,尽管各行政区之间有着那么多差异,欧洲是一个由共同的过去所形塑的整体。然而,一个人在法国遭遇的选择并不符合我的心意——你可以既是法国人,又是外国人。 实际上,根本没有选择的余地,因为法国性有一种几乎形而上学的性质,与居住时间的长度或护照绝无关系。我的口音为我标记出外国人的耻辱,正如一些年老的巴黎出租车司机被标记出来,永远是“流亡者”(法语:émigrés,或译为“侨民”)。我没有一次弄错过,在聊了几句法语之后,我就用俄语和他们说话。然而,这个口音属于我自己,是我的财产,我没有试图摆脱它,正如我没有试图摆脱我的陈旧的依恋和忠诚。这没有遭到嗤之以鼻,只是因为外国人的所有怪癖都被宽恕了。难以把握这种排挤多大程度上干扰了想象力的指示活动,想象力试图吸纳多尔多涅省,就拿它作为一个例子吧,于是它就成了“我的”,而不是处于我外部的东西,游客的临时占有物。在美国,我有一股宾至如归的冲动,这股普通、正常、健康的冲动,没有遇到任何那种障碍,因为这里的一切都是反其道而行之;我的斯拉夫口音,我来自一个遥远的国家,将我永久地排除在法国之外,不屈不挠的习惯和反应能力,让我在这里却变得正常,成为蜂拥而至的新来者之一, 成为“美国人”,正是因为我不必放弃任何东西。

03

全人类的试验场

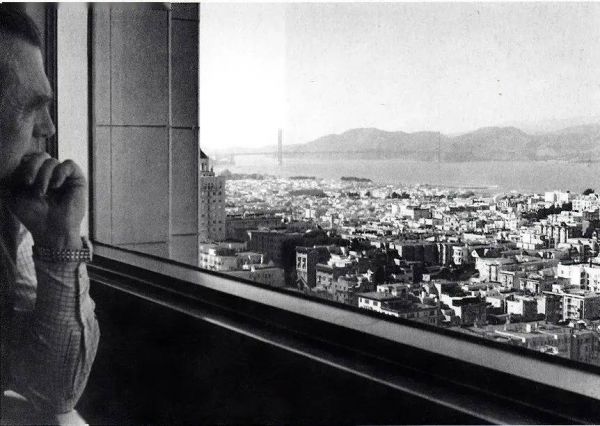

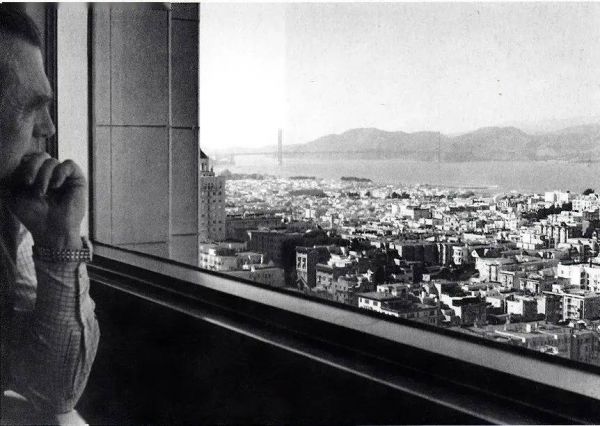

切斯瓦夫·米沃什在他的朋友耶日·图罗维奇镜头下。窗外是旧金山海湾的风景

我们的思想总是被一些观念所囚禁,这些观念在某一时刻起源于现实,但随后又导致一种自给自足的生活,与当下的步调不再一致。在本世纪后半叶移民到美国与在十九世纪截然不同,甚至不同于几十年前。蒸汽机时代的最后一个精神残余已经崩溃和消亡;人发现自己置身于一些尚未命名的东西前面,虽然他的意识滞后于一般的转变,但他确实感觉到了,如今发生在我们整个物种上的一切都是巨大的,不祥的,也许是最根本的。这不是文明史上人类第一次经历危机、崩溃、终结感。在罗马帝国许多世代的人与这种危机生活在一起,可能是某种类似压抑着中世纪千禧年信徒的东西;文艺复兴只是在表面上清澈而明亮——事实上,面对自己的反映在传统的确定性、等级、美德的失落中的黑暗,它努力实现古典秩序。当美国的痛苦,其几乎不可解决的冲突的暴力,美国的不确定性,在这场全新的巨大危机的背景下被看得一清二楚,美国的命运丧失了那种特殊性,即其在殖民这片大陆时的迅猛发展,这种发展一度存在于欧洲人的心目中。流行的宗教想象,自动化,教育的普及,人类因逐渐或突然的对自然的毒害而导致自我毁灭的恐惧,技术对这些都有着破坏性的影响,这显示了美国冒险的普遍特征——它凝结和例证了已经超越或如今正在超越世界各地的人。没有人远离火的发现和轮子的发现而回转到过去。同样,没有人远离现代知识的连锁反应后果而回转到过去,虽然在各处,由于各种各样的本土原因,它们的速度被放慢了。有时候,一整套错综复杂、相互关联的因素,精神的、技术的和社会的,从根本上清理了道路,尽管有着一些强制性的意识形态。由于自我谴责和迷失感在美国比在其他任何地方都更加开诚布公, 美国成了全人类的试验场。也有可能,腐蚀性的论调以及革命者与波希米亚人之间的联盟,是物质上强大有力的国家在将自己转变成一个诗和哲学事业的国家时必须付出的代价。

至于我的无家可归,正是它让我更容易融入美国,因为美国的居民总是遭受无家可归和背井离乡,后来被称为异化(alienation)(除了印第安人,谁不是一个异乡人?)。除了殖民较早的东海岸农业区域外,漫游者和定居者不得不主宰并安排他们周围四处弥漫的空间,不仅在本义上,而且通过他们的想象力,这种想象力在他们清醒时和在睡梦中都在运作着。正是这导致了从一个住处搬迁到另一个永久的住处,然而并非如此,甚至不允许工业社会所要求的流动性。难怪美国文学的核心一直是这个问题:“我是谁?”个人通过将自己与手和眼睛可触及范围内的物体联系起来,在身体层面建立自己的身份。通过扩展感知,他扩展了自己的身份,首先在空间上,认同包括村庄、地区、国家的东西,然后在时间上,认同祖国的过去,必须能够以某种方式感知到祖国,可以掌握其细节,以免他身处“虚无之处”。如果这一切都做不到,就寻求替代品,这是沃尔特·惠特曼所做的事情,当他借用法语词汇“大众”(en masse),并应用于美国的景象。如果我属于“大众”,我不试图根据自己的骑士城堡、农民的小屋或自由民的商店来界定自己,我是“常人”(Everyman),我必须在普遍的流动性中,在由“常人”组成的、运动着的人类集体中界定自己。这是超越常人的困难,因为支持和促进我个性的鲜明性格特征消隐或被赋予普遍性,因此而变得中性;例如,最接近我的身体、衣服的事物,不再作为一个群体拥有的、用以反对另一个群体的标志起作用。然后,从外部看“我”,它似乎就是商店橱窗中的一件商品,这与其自我含有的独一性相矛盾。我并非在这里谈论融入大众,或凭着自身的温度和节奏与大众交流(在欧洲,惠特曼被读作书写大众集会和游行的游吟诗人,这显得与众不同),而是谈论让自己与其他个体关联起来,这其他个体已被抛入我同样拥有的地理上动荡不定的位置。早在一百年前,“大众”就是一个“孤独的人群”。

人类的微粒在美国比其他任何地方更早地和更大规模地被从大地上拔离,这使得美国无意中成为现代生活的先驱。由于在许多国家,工业革命以及战争和政治动荡的迟缓到来,这种情况变得普遍化。这个流放之地几乎成为所有流放的典范,特别是自由上帝的权位造成的等级森严的精神空间中的流亡。欧洲文明建立在宗教真理的某些空间对等物之上。这些是垂直模式——天堂,人间,地狱——以及水平模式——骑士寻找圣杯的危险旅行,为基督的坟墓而战的东征的传说,或危机四伏的道路上的旅程,这些道路表明了灵魂向着救赎而缓慢前进,尽管存在着恶魔的诱惑。甚至是一本十六世纪波兰的诗体著作,科隆诺维奇的《撑筏者》(The Raftsman),写了关于用河上的船筏运输小麦,有时是一个渴望庇护的基督徒的现世朝圣的寓言。当人们试图在由于宗教信仰的崩溃而变得惰性的空间中表达其迷失方向时,截然不同的图景就出现了。这个空间不受意志的限制,它一无用处,毫无意义,像是荒原,遍布庞大城市、垃圾堆,覆盖着废弃金属、长满了荨麻的荒凉土地,一个一度被认为是不知善恶的灵魂栖居的“灵泊狱”。在荒诞派戏剧的两个最具代表性的戏剧——贝克特《等待戈多》和《美好的日子》中,情节发生在一个“虚无之处”,物质形式只是自身循环闭合的无目的时间的象征。但是由于其旺盛却反有机体的生长,在只关涉自身的艺术想象出现之前,美国就创造了遍布废弃物、垃圾场、贫民窟、霓虹灯闪烁的荒野景象,于是,人们可以毫不夸张地说,一个不稳定的空间在这点上与我们对秩序的欲望相反,是一部戏剧的场景,但不是人们在舞台上表演的戏剧——一部其人物都是“常人”的戏剧。 其他大陆上的人民轻而易举地吸收了美国的文化产品,因为美国的现实不必过多地将现实隐喻化,它本身就是一个隐喻,揭示人被剥夺应享的权利。

(节选自《旧金山海湾景象》广西师范大学出版社2023年版,小标题系编者所加,有删节)

THE END

点击文末“阅读原文”亦可购买

▽

文化名人纪念演讲

梁漱溟先生逝世三十周年纪念讲座 |梁漱溟文化思想 |叶圣陶孙女回忆叶氏文脉 |柳诒徵先生纪念讲座 |陈寅恪先生诞辰一百三十周年纪念讲座 |陈作霖先生逝世一百周年纪念讲座 |作家张爱玲诞辰一百周年纪念讲座 |林散之、高二适先生纪念讲座 |钱穆先生逝世三十周年纪念讲座 |阮玲玉诞辰一百一十周年纪念讲座 |上官云珠、周璇诞辰一百周年纪念讲座 |谭延闿逝世九十周年讲座 | 孙中山先生逝世九十五周年纪念论坛 |王阳明逝世四百九十周年纪念论坛 |

文化名家系列讲座

莫砺锋:开山大师兄 |周文重:国际关系新格局 |周晓虹:口述历史与生命历程 |周晓虹:费孝通江村调查与社会科学中国化 |周晓虹对话钱锁桥 |周晓虹、张新木、刘成富、蓝江对谈:消费社会的秘密 |群学君对话舒国治 | 群学君对话叶兆言 | 黄德海、李宏伟、王晴飞、王苏辛、黄孝阳五作家对话 |孙中兴:什么是理想的爱情 |杜春媚对话郭海平 |程章灿:作为诗人与文学史家的胡小石 |谷岳:我的行走之旅 |黄盈盈:中国人的性、爱、情 | 金光亿:人类学与文化遗产 | 周志文:人间的孔子 | 严晓星:漫谈金庸 | 周琦:越南法式风情建筑 | 魏定熙:北京大学与现代中国 | 胡翼青:大数据与人类未来 | 生命科学与人类健康系列高峰论坛 | 毕淑敏读者见面会 | 徐新对话刘成 | 谢宇教授系列演讲 | 王思明:茶叶—中国与世界 | 祁智对话苏芃:关于写作 |甘满堂:闽台庙会中的傩舞阵头 | 张静:研究思维的逻辑 | 翟学伟:差序格局——贡献、局限与新发展 | 应星:社会学想象力与历史研究 |吴愈晓:为什么教育竞争愈演愈烈? | 李仁渊:《晚清新媒体与知识人》 |叶檀读者见面会 |冯亦同:金陵之美的五个元素 |华生、王学勤、周晓虹、徐康宁、樊和平对话 |

城市文化与人文美学

东方人文美学深度研修班(第一期) |东方人文美学深度研修班(第二期) | 大唐风物,侘寂之美:日本美术馆与博物馆之旅(第一期) |大唐国宝、千年风物:日本美术馆与博物馆之旅(第二期) |当颜真卿遇上宫崎骏:日本美术馆与博物馆之旅(第三期) |史上最大正仓院与法隆寺宝物展:日本美术馆与博物馆之旅 | 梦回大唐艺术珍品观展会 | 四姝昆曲雅集: 罗拉拉、单雯、孙芸、陈薇亦 |昱德堂藏扬州八怪精品展 | 《南京城市史》系列人文行走活动 |《格致南京》系列文化活动 | 文心雅韵:中国传统人文美学系列讲演 | “文学写作与美好城市”高峰论坛 | 仰之弥高:二十世纪中国画大家展 | 首届微城市文化论坛 | 南京城市文化深度行走(第一期:南京运渎) | 南京城市文化深度行走(第二期:明孝陵) | 南京城市文化深度行走(第三期:文旅融合) |南京城市文化深度行走(第四期:城南旧事) |南京城市文化深度行走(第五期:灵谷深松) | 南京城市文化深度行走(第六期:清凉山到石头城) | 南京城市文化深度行走(第七期:从白马公园到明孝陵) | 南京城市文化深度行走(第八期:从玄武门到台城) | 南京城市文化深度行走(第九期:从金粟庵到大报恩寺) |南京城市文化深度行走(第十期:从夫子庙到科举博物馆) | 南京城市文化深度行走(第十一期:从五马渡到达摩洞) | 南京城市文化深度行走(第十二期:从狮子山到扬子饭店) |南京城市文化深度行走(第十三期:从南朝石刻到栖霞寺) |南京城市文化深度行走(第十四期:牛年探春牛首山) | 南京城市文化深度行走(第十五期:中山陵经典纪念建筑) | 从南京到世界:第一届微城市论坛 |园林版昆曲舞蹈剧场《镜花缘记》 | 秋栖霞文学日系列活动 |

社会科学研修班与专题课程

社会心理学暑期班(2016) | 社会心理学暑期班(2017) | 社会心理学暑期班(2018) |社会科学经典理论与前沿方法暑期班(2019) |口述历史与集体记忆研修班(2020) |中国研究:历史观照与社会学想象力学术研讨会 |中国社会学:从本土化尝试到主体性建构——纪念中国社会学重建40周年学术研讨会 |第一届长三角社会学论坛 (2018) |第二届长三角社会学论坛(2019) |长三角论坛2019新春学术雅集 | 第三届长三角社会学论坛(2020) |

新书分享会 | 经典品读会

《金陵刻经处》 | 《 生活的逻辑: 城市日常世界中的民国知识人(1927-1937) 》 |《谢辰生口述》 |《袍哥》 | 《年羹尧之死》 | 《朵云封事》 |《两性》 |《放下心中的尺子——庄子哲学50讲》 |《东课楼经变》 |《旧影新说明孝陵》 |《光与真的旅途》 |《悲伤的力量》 |《永远无法返乡的人》 | 《书事》 |《情感教育》 |《百年孤独》 |《面具与乌托邦》 | 《传奇中的大唐》 | 《理解媒介》 |《单向度的人》 |《陪京首善》 |《美国大城市的死与生》 |《诗经》 |《霓虹灯外》 |《植物塑造的人类史》 |《茶馆:成都的公共生活和微观世界》 | 《拉扯大的孩子》 |《子夜》 |《读书的料及其文化生产》 |《骆驼祥子》 |《朱雀》 |《死水微澜》 |《通往父亲之路》 |《南京城市史》(新版) | 《被困的治理》 |《双面人》 | 《大名道中》 |《笺事:花笺信札及其他》 | 《九王夺嫡》 |《乡土中国》 |《白鹿原》 |《冯至文存》 |《在城望乡》 |《海阔天空》 |《遗产的旅行》 | 《城堡》 |《被遗忘的一代:第四代导演影像录》 |《了不起的盖茨比》 |《南京城市现代化路径研究》

责任编辑:

相关知识

米沃什:吝啬的欧洲,慷慨的美国?

李公明|一周书记:米沃什关于移民思考中的记忆与……抵抗

曝巴黎未放弃引进什克 或满足国米7000万欧要求

这次,欧洲又成了美国举动的受害者……

赫什就“北溪”管道爆炸事件再发文:美国中情局编造的故事太荒谬

欧洲议会议员反问欧洲:我们想做美国附庸,还是对华保持独立关系?

美国继续领先,欧洲奋起直追……

“XBB.1.5是迄今为止最好的变种”,美国脱口秀主持人言论引争议

浅议《清文启蒙》在欧洲的流布

萨尔曼·拉什迪遇袭后首发新作,写下“文字是唯一的胜利者”

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44662

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20122

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527