传承千年的“非遗”文脉

原标题:传承千年的“非遗”文脉

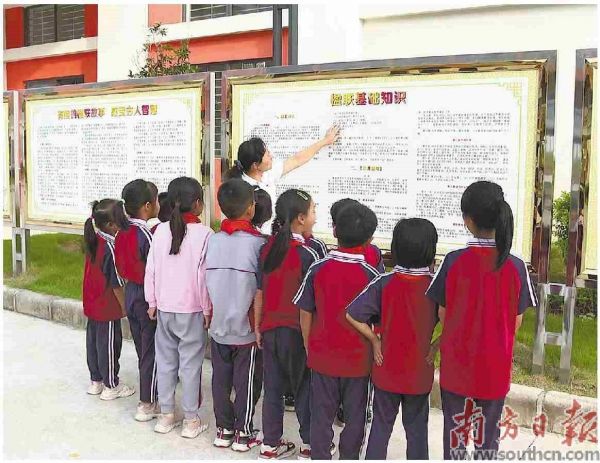

阳西积极推动楹联文化进校园,培养学生们对楹联的浓厚兴趣。

阳西县获颁“中国楹联文化县”牌匾。

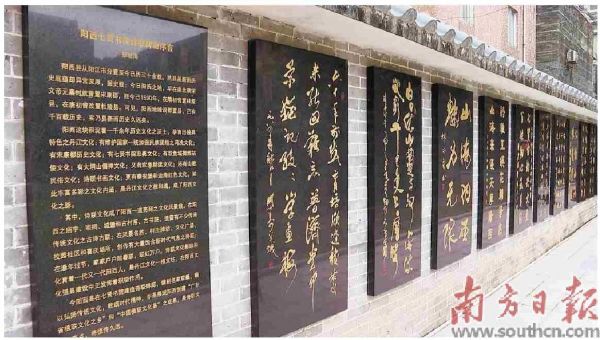

七贤书院设有诗联碑廊,汇集优秀楹联作品。

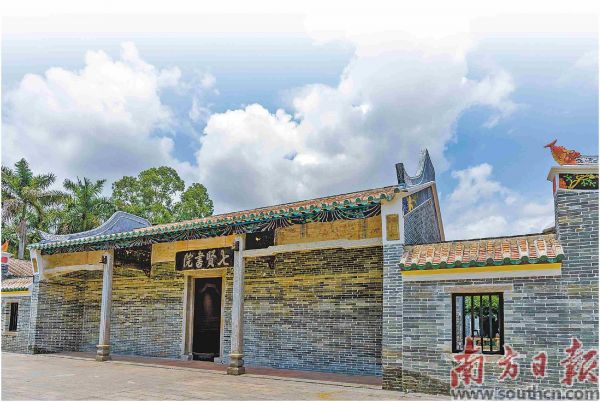

七贤书院是阳西文化高地,也是楹联文化传承的重要载体。

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏;千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。这首古诗《元日》,生动地描绘了我国群众过年贴春联的悠久历史和美好景象。

楹联也就是人们常说的对联,之所以叫它楹联,是因为古时候人们多将它悬挂于楼堂宅殿的楹柱上而得名。楹联广泛应用于节庆、题赠、祝贺、哀挽、陵墓等场合,依据功用不同可分为春联、寿联、风景名胜联、自题联及各种技巧楹联。

我国楹联文化历史悠久,楹联将诗词和书法有机地融合在一起,是中华传统文化的瑰宝。阳西楹联文化源远流长,群众基础较为扎实,近年来阳西楹联文化也跻身成为阳江市市级非物质文化遗产代表性项目行列。今年3月14日,阳西县被中国楹联学会授予“中国楹联文化县”牌匾;阳西二中和阳西县丹江小学也被授予“中国楹联教育基地”牌匾。

阳西人文历史底蕴深厚,从宋代起,许多中原优秀文化名人到访阳西定居,教当地孩子读诗词、写对联,吟诗作对的浓厚文化氛围深深影响了当地人。阳西楹联文化的发端可追溯到清朝康熙年间,织篢镇苏村的王志宾是贡生,他出资建学堂,向后辈教学诗词楹联。此后,楹联文化在阳西一代一代相继传承,当地家家贴春联,甚至在寻常人家的书房、茶室、庭院里,也都会张挂着自创的个性对联。

每逢新春时节,阳西县的大街小巷、大宅小院都会张贴喜庆的春联。阳西人更钟爱五言或七言格式,特别是诗词韵味浓郁的春联。每逢婚丧嫁娶、新居入伙、店铺开张,阳西楹联从不缺位,当地群众寄情于“楹”,借“联”抒情,记录着万家灯火的时代变迁,传承千年的“非遗”文脉。

作为阳西楹联文化传承的重要载体,七贤书院也是阳西的文化高地。唐宋时期,李德裕、寇准、赵鼎、苏轼、苏辙、秦观、胡铨等七位贤臣因故被贬谪,相传先后路过或留宿地处阳西县织篢镇的太平驿站,当地乡绅为纪念先贤而建七贤书院,为阳西楹联文化传承留下珍贵遗产。

2021年,阳西县重新修缮七贤书院,并于2022年5月正式开放。阳西许多楹联家围绕七贤书院开展创作,七贤书院也设有诗联碑廊。

近年来,阳西县积极推进楹联进校园活动,在学校开展楹联书法比赛、编制楹联知识校本教材、开设楹联校本课程、开展主题征联活动、开设楹联知识宣传专栏等,实现了楹联文化传承“从娃娃抓起”。

南方日报记者 赫鹏翀

供图:阳西县融媒体中心

责任编辑:

相关知识

中国端砚:千年山石中的文脉传承

南方观察 | 流动的文脉,传承的薪火——第五届深圳非物质文化遗产周启动

走近福建非遗:探访山海间的非遗传承

皮影艺术走进小学 非遗文化自信传承

“00后”青年延续千年“说春”民俗让非遗传承发展

把非遗带入乡村学校 剪出“千年丝绸之路”

传承“非遗” 绘就“同心圆”

大手牵小手,非遗共传承

吕梁:非遗进校园 共筑传承梦

国家级非遗项目传承人刘志强:43载传承让非遗变“金饭碗”

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49271

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44699

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40869

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36619

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32727

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29744

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25804

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21173

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20151

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19550