视域 | 德国古典哲学为个体性重建存在基础

原标题:视域 | 德国古典哲学为个体性重建存在基础

视域 | 德国古典哲学为个体性重建存在基础

▋视域

历史仍然在前行,德国古典哲学的精神从未老去,它为现代世界的个体重建存在基础,将个体的存在基础与活生生的历史融为一体。

原文 :德国古典哲学为个体性重建存在基础

作者 |浙江大学哲学学院助理研究员 倪逸偲

图片 |网络

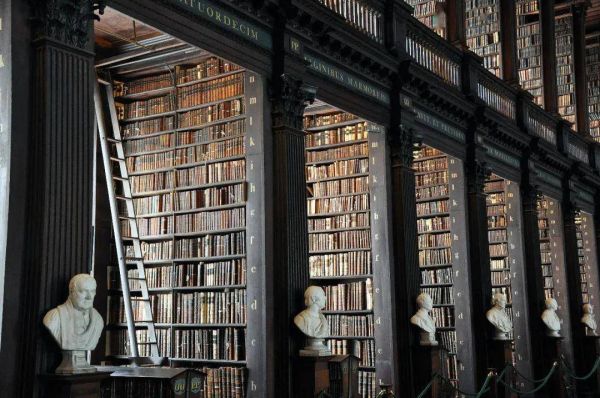

当代德国哲学家亨利希曾将德国古典哲学比作人类历史上的一场“超新星爆发”。美国学者平卡德进一步指出,我们至今仍生活在这场爆发的余波中。为什么德国古典哲学会得到如此高度的评价?其根源在于,它所面对的是个体性这一现代世界的根本问题。个体性意味着个体在现代世界安身立命的存在基础。历史进入现代,个体彻底失去了传统世界旧秩序的依托。德国古典哲学的核心关切便在于为现代世界的个体重建存在基础,将个体从孤立的、片面的、分裂的主观性中解放出来,将个体的存在基础与活生生的历史融为一体。

近代哲学与个体性

罗马尼亚宗教学家伊利亚德认为,所有的前现代文明都试图界定一个“神圣空间”。古希腊文化中有无限深邃的“宇宙”,古希腊语中“宇宙”也意味着“秩序”,无论诸神还是凡人,都只能在宇宙秩序内受到命运的绝对支配。中国先秦文化中同样存在至高的“天”之概念,无论君民都必须依“天意”行事。在沙漠一神教中,神性秩序是神的权能,必然支配世间万物。传统世界有条不紊地在神性秩序的框架下运行。然而,面对现代资本主义的挑战,由神圣秩序所支撑起的传统世界已经无以为继。进入现代历史的人们惊恐地发现,传统的神圣空间已经崩解,碎裂为原子的个体被抛进虚空中,个体性在旧世界的存在基础已经完全消失。历史在召唤一种新的哲学。这种新的哲学需要为个体性重建存在基础,必须要将个体性落实为新兴资产阶级开拓进取的自我意识。正如黑格尔所说:“近代哲学的出发点,是古代哲学最后所达到的那个本原,即现实自我意识的立场。”

16世纪末17世纪初,德意志哲学家波墨将个体的精神视为存在与生命的统一,精神的神圣统一体足以包容全部事物,公教世界僵化死板的圣统制彻底让位于充满活力与激情的个体性。波墨的学说既是宗教改革的哲学总结,又是后世德国古典哲学的先声。同时代的西班牙哲学家苏亚雷斯面对宗教改革的冲击,为维护公教权威而创制的理论却反过来为现代个体性打下了最坚实的存在论基础。他认为,存在应当首先是现世存在,绝对存在必须落实在现实中的具体存在者之上才有意义。

17世纪中叶的法国哲学家笛卡尔划时代地将个体性落实为“自我”,并以自我的原初精神活动“我思”作为一切哲学的本原。从此,个体性的存在本原与现代人的自我意识彼此融合,为现代人注入了探索未知、创造未来的勇气。荷兰哲学家斯宾诺莎批评笛卡尔过度专注于孤立个体,主张让个体性摆脱孤立、融入更加整体化的实体结构中去,从而为个体性找到安身立命之所。德国哲学家莱布尼茨融合了笛卡尔与斯宾诺莎的理论路线,将个体性本原界定为处于“先定和谐”中的“单子”,单子拥有主动扩张的精神力量,单子之间的先定和谐又使得所有单子被纳入绝对秩序之中。

近代哲学家已经深刻意识到个体性问题之于现代世界的本原地位,但他们将个体性落实为自我意识的做法,反过来加剧了个体与整体之间的分裂。自我意识无限膨胀,试图将整体性的世界单方面纳入掌控之中,这反而抽空了自己赖以生存的存在基础。黑格尔就指出,近代哲学导致了一种最高的、最抽象的分裂,就是思维与存在的对立,而解决问题的唯一出路是实现思维与存在的和解。

为个体性重建存在论

谢林曾将近代哲学形容为哲学在古希腊之后的“第二个童年”,德国古典哲学便是近代哲学从“童年”走向“成熟”的完满形态。“古典”一词本义是“秩序完满,堪为典范”。德国古典哲学不再过度关注孤立的自我,而是将个体性置于更宏阔的体系之中。哲学必须成为科学,科学必须成为体系,体系必须建构本原。

康德是德国古典哲学的开创者,他终极的理论关切就是要为个体性重建存在论或“未来形而上学”。他的理论也叫做“批判哲学”,“批判”有着双重含义:否定意义上意味着揭示人类思维能力的界限,证明超越于理智界限之外的形而上学是不可能的;肯定意义上意味着由个体性本原出发,确认其本身所植根的存在论是必然可能的。康德非常清楚,个体与整体、思维与存在、自我与世界之间的彻底分裂是现代世界最深刻的危机。他试图从两个方向作出努力,将旧秩序的残余彻底清除,从而为现代世界确立新的规范。一方面,纯粹理性批判在即将确立自我意识为本原的时刻戛然而止,转向了实践理性批判中强有力的先验自由所规定的道德实践;另一方面,判断力批判将近代以来已经与个体相分离的自然视为新的本原,通过赋予自然“合目的性”与“生命力”,让个体重新嵌入自然的有机整体之中。结果却背道而驰:获得先验自由的个体空前强大,足以将意志投射到整个世界之上;但其存在根基完全被抽空,个体与整体的分裂反而加深。康德从未明确建立“个体性本原”,一方面无条件地继承了近代的自我意识作为一切哲学运思的基点,另一面又试图在晦暗的自然内找到比“我思”更加根本的存在基础,而全然不顾个体被抽空的危险。他始终不愿承认,个体性作为“存在者的存在”,本身就是存在论的终极本原。因此,康德与近代哲学家一样,仍然逡巡在新旧两个世界的交汇处。

“未来形而上学”要实现思维与存在的和解,必须先揭示出作为近代哲学基本问题的自我意识与存在基础之间的关系。哲学要成为一种“先验存在论”,不仅要以先验方式追问并确定个体性的存在基础,还要展示出从存在基础成长演进到个体性的历史之路。就这一问题,德国古典哲学的另外几位主要代表给出了他们彼此关联而又互不相同的答案。

费希特洞悉个体性本原缺失所带来的问题,于是直接确立“自我活动”为本原,试图将被割裂的“自我”与“存在”强行合二为一。但费希特始终不愿放弃“自我”的本原地位,以至在现实自我之外又在存在基础层面构造出另一个更深层的“自我”,而两者之间的本质差异根本无法体现。费希特固然重视个体性本原的地位,但他囿于单纯自我活动的片面视角,没能注意到个体性本原与现实个体之间有着本质差异。自我反而以更加强势与夸张的方式鲸吞了整个存在基础,现代世界的本原成为了一个无限膨胀同时空洞无物的片面主观性。

谢林洞见到,费希特的问题在于片面地将主观性扩张至极致,用这种方式建立起来的个体性本原是空洞的。谢林认为,与确立个体性本原同等迫切的任务是建立起整体性的“体系”。建立体系不仅意味着发掘出个体性本原的存在基础,更能在此之上重建神圣的存在秩序以安放个体性本原。这意味着,现实个体的实际存在与个体性本原的终极存在基础同时被“绝对化”,被统一把握为“主体—客体同一体”。谢林将这一绝对同一体认定为整个体系的本原,而现实个体乃至个体性本原都只是本原在不同的存在论层次上的“复现”。谢林融合了柏拉图与斯宾诺莎传统的方案似乎解决了思维与存在持续分裂的危机,但他的绝对同一体缺乏足够细腻的“动态机制”,过度强调“同一体”中“一”的那一面,以至于很难解释,现实个体之间的差异究竟是如何产生的。一旦进入现实的层面,谢林的绝对同一体往往不是沦为旧秩序的招魂幡,就是异化为建立地上天国的激进幻想,难以准确把握现代历史的内在线索。

个体性本原的实现

德国古典哲学最引人瞩目的代表黑格尔时常被误解为“绝对唯心论”的鼓吹者。事实上,他的一系列艰深晦涩的术语,辩证法、概念运动、螺旋演进等,都指向了那个随着德国古典哲学的演进发展而越来越明朗清晰的现代历史进程。黑格尔所持守的是启蒙时代欧洲所流行的“成长小说”(Bildungsroman)的精神理念:个体必须在现代世界中成就自身,落实为“是其所是”的存在。也只有黑格尔真正体悟到了先验存在论中所蕴藏的历史关切:个体与整体、思维与存在、自我与世界之间的分裂已是现代世界的事实,我们正生活在如此这般的分裂之中。历史才是个体性问题的最终答案。

在看似绝对的分裂中,我们究竟何以自处?德国古典哲学给出的答案既不是心灰意冷的遁世自守,也不是狂妄无知的盲目行动。我们生活在分裂中,我们也生活在历史中,分裂是历史的事实,而我们的生活也是活生生展开着的历史。历史的线索并不是我们难以破译的密码,历史的线索就是我们一生的故事。看似分裂的个体与整体、思维与存在、自我与世界始终是无法剥离的有机整体,始终处于动态演进的历史进程之中。无论是古代世界的神圣秩序,还是近代世界的大分裂,都是历史塑造自身的不同环节。只有将个体的命运还给历史,才能成就历史中的个体性,思维与存在最终会在历史中得到和解,历史终将跃过这一切奔向未来。个体性本原的完满实现,意味着个体在历史中成就“是其所是”的存在,意味着个体不再随心所欲地膨胀,意味着个体在审慎的自身规定与外部世界的磨合下历经层层阻滞与重重校正而最终到达澄明之境,实现“我将无我”的历史担当。

历史仍然在前行,德国古典哲学的精神也从未老去,现代世界个体性的命运将再次由我们自己书写,只是这一次,我们已不再彷徨。

文章为社会科学报“思想工坊”融媒体原创出品,原载于社会科学报第1853期第5版,未经允许禁止转载,文中内容仅代表作者观点,不代表本报立场。

本期责编:宋献琪

拓展阅读

在真理中生活:当代德国哲学家图根特哈特的思想画像 | 社会科学报

理解城市治理三重逻辑:人民性、城市性与个体性 | 社会科学报

责任编辑:

相关知识

视域 | 德国古典哲学为个体性重建存在基础

古典哲学中的自然与快乐——第一届古典学与经学年度论坛

王路:贺麟与德国哲学翻译

在真理中生活:当代德国哲学家图根特哈特的思想画像 | 社会科学报

10本好书走进中国哲学

新书推荐|《西方道德哲学通史·导论卷》:系统探究西方伦理及伦理学的历史

翻译型的研究家与研究型的翻译家——梁志学

通过哲学,发现真实而具体的世界

哲学必须是未来的!

新书速递|《西方道德哲学通史·导论卷》

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44662

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20122

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527