节气藏大美 探寻中华文物中的“芒种”

原标题:节气藏大美 探寻中华文物中的“芒种”

央视网消息:中华文明源远流长,从未中断,塑造了我们伟大的民族。二十四节气就是中国传统文化的重要组成部分,它萌芽于夏商时期,它们反映了人与自然和谐共生的理念,也蕴含着丰富的文化宝藏。今天(6月6日)6时18分,我们迎来“芒种”节气。历书记载,“五月芒种为节者”,是因为这时“可以种有芒之谷,故以芒种为名”。此时,正是北方收麦与南方种稻的时候,因此“芒种”也可解释为“有芒的麦子抢收,有芒的稻子快种”。接下来,我们一起看看“芒种”在哪些文物里留下了亘古弥新的文化习俗。

在北忙收 家家麦饭美

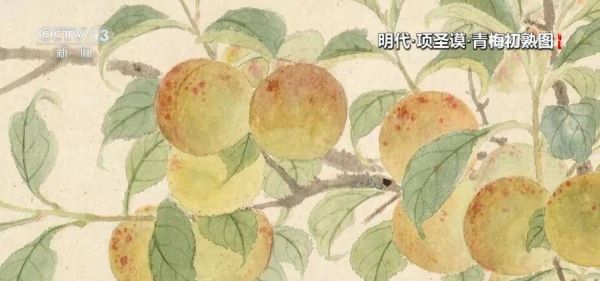

春生、夏长、秋收、冬藏。在和大自然的相处中,人们学会顺应天时、规划秩序。芒种时节,梅黄麦熟,大江南北皆为收获与耕作的热闹景象。

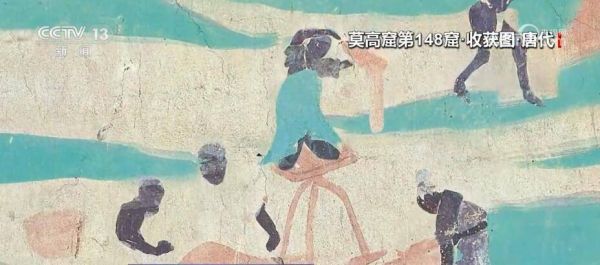

敦煌谚语说:“风中扬谷,秕者登先。”北方忙麦收,粮食在经过捶打晾晒之后,还要就着夏日热气顶风扬谷,去虚华存饱满,为仓廪实劳作,为“家家麦饭美”辛勤。文献记载,唐代天宝年间,河西地区收购的粮食多达三十七万一千余石,约占当时全国总量的三分之一,而敦煌就是河西主要的一处产粮区。

在南忙种 梅雨稻田新

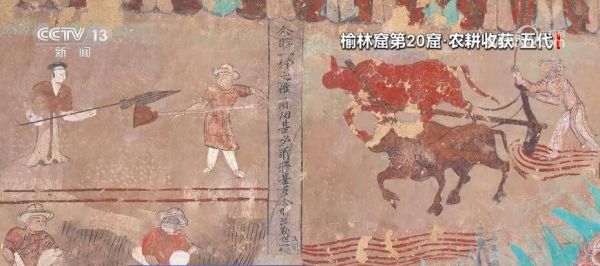

芒种,意味着仲夏正式开始,带来青梅初熟,也带来秋粮播种的最佳时间,于是就有了“梅雨稻田新”一说。宋代诗人陆游写道:“时雨及芒种,四野皆插秧。”因此,芒种又被称为“忙着种”。虽说收种两头忙,但芒种这一节气名称更侧重于前瞻性地提示人们勿过天时,抓紧播种,以成丰年。

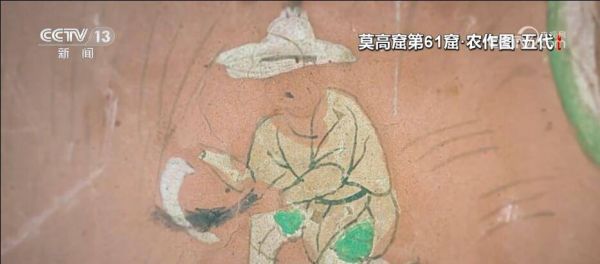

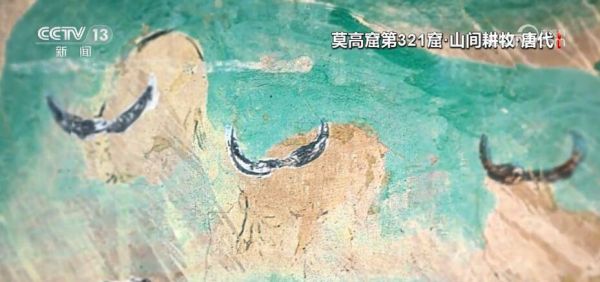

趁天长 忙惜时 努力从今始

文献记载,从汉朝起,小麦逐渐在敦煌扎根,到了唐代水稻也在这里落户。石窟画匠用“异地同图”的方法将播种与收获放在同一幅壁画里,颇有意趣,或许在用先贤的智慧提点后人,无论夏收还是夏播,都要抢时间、占先机。谚语说:“小满赶天,芒种赶刻。”更具“时机”意味的芒种,也提醒着今天的人们,趁天长,及良时,努力请从今日始。

责任编辑:

相关知识

节气藏大美 探寻中华文物中的“芒种”

今日芒种丨每一滴汗水都不会被辜负,一起把诗词画在中华大地上!

非遗IN节气·芒种 | 煮酒别花神,农耕故事里忙里偷闲的浪漫

评论丨探寻汉字起源,让中华传统文化“火”起来

在博物馆中探寻文明的秘密

芒种 | 走在盛夏之路 每一滴汗水都不会被辜负

让文物之美感动世界 全国博物馆美术馆创新发展座谈会举办

探寻简牍中的中国精神

在芒种这天参与“杜甫文化季”知识挑战赛,感受诗圣的济世情怀

创新国风综艺正流行

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44662

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21156

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20122

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19527