科马克·麦卡锡:守正与创新的写作之路 | 社会科学报

原标题:科马克·麦卡锡:守正与创新的写作之路 | 社会科学报

▋阅读

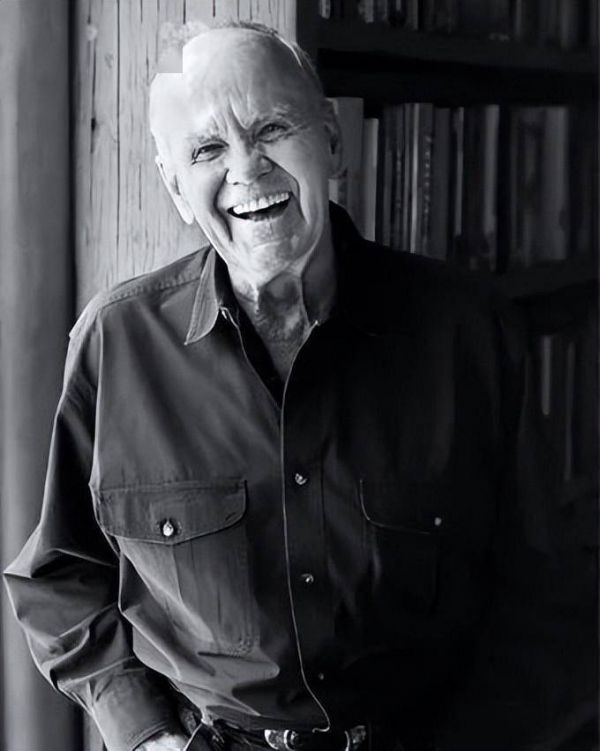

回首麦卡锡的写作人生,他虽未问鼎诺贝尔文学奖,带着遗憾离世,但他绝未辜负读者,也未辜负评论家“当代最伟大的美国小说家”的美誉。

原文:科马克·麦卡锡:守正与创新的写作之路

作者 | 四川外国语大学 张健然

图片 |网络

2023年6月13日,美国作家科马克·麦卡锡(Cormac McCarthy)在新墨西哥州圣塔菲市逝世,终年89岁。作为职业作家,麦卡锡一共创作了12部小说、2部戏剧和3个电影脚本,获得过普利策奖、美国国家图书奖等主流文学奖项。麦卡锡在继承正典的基础上,不断出新,开创了美国文学史上独特的文学景象。

继承正典,发扬传统

上世纪六七十年代,麦卡锡创作了以阿帕拉契亚地区为叙事空间的南方小说《果园看守者》(1965)、《外围黑暗》(1968)、《上帝之子》(1974)和《苏特里》(1979)。美国南方素来是哥特小说的沃土,哥特传统自然是南方文学正典的标志。以福克纳的创作为代表的南方哥特叙事,用怀旧的眼光,回视充满衰败、罪孽和暴力的南方历史。麦卡锡南方小说也通过书写谋杀、暴力和乱伦,延展福氏哥特传统的生命。《上帝之子》中,巴拉德从小家庭不健全,身心畸形,具有恋尸癖。为了泄欲,他在被诬陷为强奸犯后,窃取女尸,甚至谋杀女性,把尸体拖回洞穴奸污,从而满足自己渴望成家的愿望。巴拉德是福氏笔下艾米丽的翻版。《外围黑暗》中霍姆兄妹乱伦和弑子、《果园看守者》中拉特纳企图杀害希尔德反被后者杀死埋尸的情节,都能在福克纳的《喧哗与骚动》(1929)、《押沙龙,押沙龙!》(1936)中兄妹乱伦和由此引发暴力冲突的故事中找到原型。除了在题材选取上与福氏相似,麦卡锡虽行文稀疏,文风简约,但读起来像福氏意识流一样晦涩,因为他通篇省略标点符号,使用插入变位来放缓语言节奏,拉长了读者的审美感知过程。恰如艾略特所言,“真正的艺术家之间”存在“一种不自觉的联合”。

1979年,《苏特里》的问世为麦卡锡南方小说的创作画上句号。随后,他转而创作了西部小说《血色子午线》(1985),合称“边境三部曲”的《天下骏马》(1992)、《穿越》(1994)、《平原上的城市》(1998)和《老无所依》(2005)。这些小说有很强的自互文性,具体地讲,麦卡锡把南方小说中的暴力元素融进西部小说,也重复使用传统西部小说的模式。有着“天书”之称的《血色子午线》讲述无名“小孩”在美墨战争之后,随“格兰顿帮”在墨西哥当赏金猎人的故事。书中随处可见暴力描写,叙事内容涵盖科学、文学、哲学、神学等。无怪乎评论家哈罗德·布鲁姆称之为“自福克纳《我的弥留之际》以来最伟大的单部小说”。“边境三部曲”中,西部牛仔的墨西哥经历也充满暴力和杀戮。这种暴力在《老无所依》中,演变成杀手齐格依据掷硬币来决定杀人的场景。

上述西部小说继承了“西部小说之父”库伯在“皮裹腿故事集”中确立的西部小说传统。西部小说通常叙述“美国亚当”从文明世界“退化”进入原始的荒野,经历许多“转化”,实现“强夺复生”的故事。在麦卡锡笔下,“边境三部曲”中的格雷迪和比利,是现代版的“美国亚当”,闯入自认为“原始”的墨西哥,试图重拾牛仔生活。麦卡锡西部小说让他“吸粉”无数,原因有二,其一,麦卡锡克承了讲述美国民族起源故事的西部小说的衣钵,传递了美国民众集体无意识中的“情感结构”;其二,麦卡锡打开了美墨边境政治的黑色河床,赋予了其创作当代性。德里达有言,“但凡重复,就会产生改变”。这句话用来观照麦氏创作尤为贴切。在对美国西部文学的经典要素的“重复”中,麦卡锡做出相应“改变”,这是麦氏的创新所在。

推陈出新,别具一格

麦卡锡讲过,“最丑陋的事实莫过于书是从书中而来。小说能否获得新生取决于那些已写过的小说”。麦卡锡南方小说继承了以福克纳南方小说为代表的正典,也对之进行革新。福克纳笔下的乱伦与谋杀有明显的历史社会成因,如南方种族歧视、南方家长制等,但这些现象在麦卡锡笔下则无显因可循。福克纳笔下的南方畸人大都出身贵族,而麦卡锡塑造的南方畸人都属社会边缘人,如返祖的巴拉德、私酒贩希尔德、《苏特里》中反叛中产生活的流浪汉主人公。这些差异是麦卡锡克服“影响的焦虑”的结晶,也是他直面美国社会和国家政治中的“黑暗”的产物。

阿帕拉契亚地区在上世纪中叶以前已被美国工业化洗劫。大烟山国家公园的建立、麦卡锡的父亲工作过的田纳西河流管理局的成立,都涉及联邦政府强行从农民手里购地。可怕的是,政府与资本的合谋连根拔起乡村人的传统生活,招致新的野蛮。《果园看守者》中的奥恩比大叔见证了荒野的退让,却因捍卫荒野被送进疯人院;《上帝之子》中,巴拉德被剥夺房产和土地;《苏特里》中,各色垃圾漂浮在田纳西河中。麦氏笔下的阿帕拉契亚地区吹着“荒原”之风,对接挤压个体生存的美国现代性的阴暗史。麦卡锡对美国历史的文本化呈现不为官方史开脱,却反映被官方粉饰或官方不愿承认的历史。这是麦卡锡立足当代语境解构南方神话的结果,也是他超越前辈南方作家所在。

麦卡锡西部小说也在“重复”美国西部文学正典的过程中,刷新这一文类的意涵。如果说库伯借由表征荒野的崇高,讴歌美利坚开拓者,建构美国民族身份的纯洁性,那么,麦卡锡则书写荒野的残酷,辐照美国开发西部所涉的种族清洗和剥削自然,从而解构美国民族身份的同一性和稳定性。《血色子午线》中,西部不是19世纪哈德逊画派笔下壮美的自然景象,而是荒芜的大漠;印第安人不是彼时库伯塑造的“自然之子”的高贵形象,而是如白人一样暴虐和嗜血。“边境三部曲”中,怀揣英雄梦想的西部牛仔是暴力的牺牲品,野狼也近乎灭绝。《老无所依》在吸纳暴力、荒野等西部小说要素的同时,探讨美国民族身份焦虑、美墨边境政治等问题。总之,麦卡锡西部小说拆解了建构美国民族身份的西部神话,揭示出此种身份建构背后的帝国史和环境恶化史,而这种拆解是对美国历史污垢的清算,契合上世纪六十年代以来文学创作以消解“宏大叙事”为要义的后现代转向。

值得一提的是,麦卡锡是圣塔菲研究所的受托人,或许受到周围科研人员的科学思维影响,麦氏晚近创作再度转向,开始探讨科学问题。科幻小说《路》(2006)勾勒了一个灾难催生的后启示录世界。读者无从而知灾难何来,但从小说中动植物灭绝的迹象判断,有可能是生态灾异。此外,小说对如汽车、超市、广告牌等文明遗迹的呈现,拼贴出消费社会的奇观。可悲的是,幸存者仍被消费逻辑统摄,蜕变为消费同类的食人族。《路》讽刺了美国消费社会,也发出了保护环境的呼声。2022年,麦卡锡推出姊妹篇《乘客》和《斯特拉·马里斯》。《乘客》中,潜水员鲍比参与打捞失事飞机的残骸,由于黑匣子、飞行包和一具乘客的尸体尚未找到,便遭到联邦调查局的追捕。一路躲避追捕的鲍比出了事故,被诊断为脑死亡。他的妹妹艾莉西亚在芝加哥攻读数学博士,却有精神分裂症。《斯特拉·马里斯》以艾莉西亚与精神科医生的对话为主。从中,艾莉西亚暴露出自闭症、厌食症和乱伦倾向。两兄妹的父亲曾参加麦哈顿计划,导致他们一直纠结量子物理问题。麦卡锡在这两部小说中打通了美学与科学、数学之间的壁垒,使得他的创作具有跨学科性,铸就了独特的麦氏写作。

回首麦卡锡的写作人生,他虽未问鼎诺贝尔文学奖,带着遗憾离世,但他绝未辜负读者,也未辜负评论家“当代最伟大的美国小说家”的美誉。

文章为社会科学报“思想工坊”融媒体原创出品,原载于社会科学报第1862期第8版,未经允许禁止转载,文中内容仅代表作者观点,不代表本报立场。

本期责编:宋献琪

拓展阅读

安妮·埃尔诺:一个“世界性”的写作者 | 社会科学报

阅读 | “在遗忘到来之前,记下这些爱的白噪音”

责任编辑:

相关知识

《血色子午线》作者科马克·麦卡锡离世

美国作家科马克·麦卡锡去世,享年89岁

沉寂16年,《老无所依》作者科马克·麦卡锡携新作归来

纪念美国作家科马克·麦卡锡:黑暗核心,感知共在

守正创新的“守正”是什么?

探索文体史的“写法” | 社会科学报

要让哲学笑起来真的很难 | 社会科学报

克服价值理性的异化 | 社会科学报

他者的凝望 | 社会科学报

“理论之后”的文学位置 | 社会科学报

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49208

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44551

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40774

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36564

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32637

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29684

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25736

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21071

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20054

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19470