巫鸿以史学视角解读五代至南宋画作

原标题:巫鸿以史学视角解读五代至南宋画作

巫鸿以史学视角解读五代至南宋画作

《韩熙载夜宴图》等名作为何集中涌现?

《中国绘画:五代至南宋》

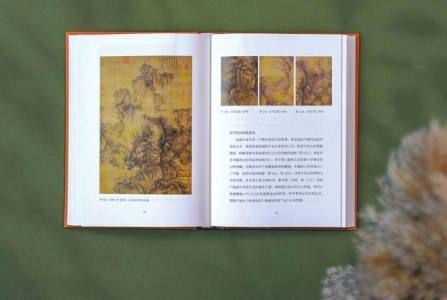

《中国绘画:五代至南宋》内页

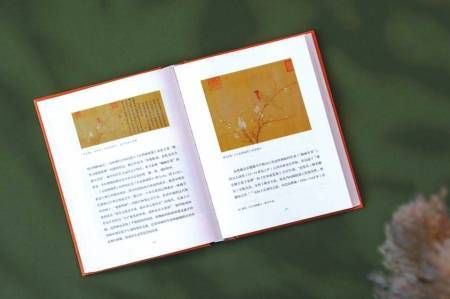

《中国绘画:五代至南宋》内页

《千里江山图》《清明上河图》以及《韩熙载夜宴图》,在五代至南宋的几百年间,涌现出一批知名传世画作,成为中华文明瑰宝。

近日,由世纪文景·上海人民出版社新出版的图书《中国绘画:五代至南宋》将目光聚集于五代至南宋这一时期的画作,以史学视角呈现并解读这些流传于世的画作。

这是著名美术史家巫鸿的全新力作,延续《中国绘画:远古至唐》的写作思路,吸纳考古美术的新近研究成果,聚焦五代至南宋时期各种类型的绘画作品及其媒材特征,关注多元背景下的绘画实践与跨地域交流,力图勾勒更加全面、立体的中国绘画发展脉络,多维度讲述中国绘画的新故事。

对于传世名作的研究,对画家本人思想的研究是以往关注的焦点。在巫鸿的新书中,则把历史叙述的基础从“画家”转移到“作品”上,一方面能够避免文献和实物缺乏导致的文献使用重复和针对传世名画作品的无休止争论,另一方面能够在传世名作之外将一些无名画作收纳进来用以分析,最终展现出此时期中国绘画的脉络。

五代至南宋绘画进一步专业化

中国历史从唐走向五代和南宋时期,再次从统一走向战乱割据。巫鸿认为这一时期构成了中国绘画史上特殊而关键的阶段,“不论是从绘画在社会和文化结构中的位置上看,还是从具体创作实践和理论话语上看,都有别于之前的汉唐和之后的元明清时期,同时又把这前后两段连结进一个变化和更新的过程之中”。

巫鸿分析说,在这个时期,越来越多的画家脱离了寺庙和宫室壁画的集体创作;挂轴的产生以及对手卷形式的探索,催生出影响深远的构图样式和观看方式;日臻细化的绘画分科隐含着绘画实践的进一步专业化;中央及各地方政权的深度参与导致绘画创作的行政化和机构化,进而形成中国历史上从未出现过的综合性宫廷绘画系统;孕育中的文人绘画发挥出越来越大的作用,其美学观念影响了宫廷趣味和宗教绘画的风格,为其最终成为中国绘画主流开启了先河。

成都和金陵的两个绘画中心在这一时期形成。在巫鸿的论述中,这得益于这一时期的一大重要变化,即绘画创作的行政化和机构化。这一时期出现了皇帝将相当数量的第一流画家集聚在宫廷中的现象。巫鸿将其归为两个原因:一是政治上的分裂局面导致了画家的流动,二是对绘画具有浓厚兴趣的统治者对这门艺术大力扶持。

挂轴的发轫为绘画带来深远影响

延续在《中国绘画:远古至唐》一书提出的观点,巫鸿在新书中再次强调要从概念的角度重新理解“绘画”这种艺术表现形式:一幅“画”总是包含了图画形象和承载图像的媒材,后者决定了创作和观赏的方式。

以产生于五代时期的挂轴为例,巫鸿指出,挂轴的发轫为绘画创作带来了深远影响,一方面为“大山堂堂”这一经典图式产生提供了直接条件,另一方面也促使画家对手卷这种传统的媒材特性进行有意识的发掘与再创造。《溪山行旅图》《早春图》《韩熙载夜宴图》《江行初雪图》等传世名作在这一时期集中涌现,与媒材的革新有着密切的联系。

巫鸿是资深美术史家、批评家、策展人,美国芝加哥大学教授。1963年考入中央美术学院美术史系学习。1972年-1978年任职于故宫博物院。1978年重返中央美术学院美术史系攻读硕士学位。1980年-1987年就读于哈佛大学,获美术史与人类学双重博士学位。之后在哈佛大学美术史系任教,于1994年获终身教授职位,同年受聘主持芝加哥大学亚洲艺术教学。

华西都市报-封面新闻记者 张杰 见习记者 高慧萍

责任编辑:

相关知识

跟随巫鸿教授,重读五代至南宋的中国绘画

巫鸿新作反思既往绘画史书写方式 多线索讲述中国绘画的新故事

活动报名、直播预告 | 巫鸿、黄小峰对谈,重探中国绘画

巫鸿、黄小峰对谈实录:“中国绘画到底是什么?”

专访巫鸿(下):中国知识分子的全球概念

巫鸿:在凝固的大历史中,创造流动的小时间

巫鸿、黄树立、吴琦三人谈:在人生中为偶然性留出位置

高居翰:西周晚期至宋代画史变迁

专访巫鸿(上):什么是新的“全球美术史”

走进宋画的美学世界

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49267

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44693

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40869

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36619

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32727

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29744

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25801

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21170

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20151

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19550