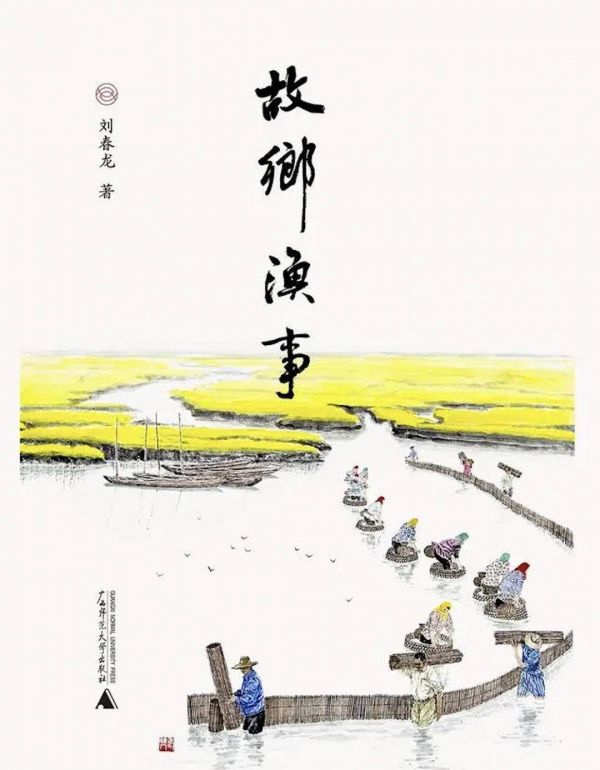

是趣味,也是情怀——读刘春龙《故乡渔事》有感

原标题:是趣味,也是情怀——读刘春龙《故乡渔事》有感

说话艺术始于唐代,繁盛于宋元。只可惜我们无法穿越,很难复制这曾经风行一时的艺术形式,所幸的是,说话艺人用的底本还在,那就是话本。

拜读刘春龙的《故乡渔事》,我首先想到的就是话本。之所以产生这样的联想,有这样几个原因:首先刘春龙的这本书跟优秀的话本有很多的相似,其主要特征是“言不甚深,文不甚俗”。刘春龙所写的既非军国大事,亦非名家轶闻,而是“故乡”大地上发生的再普通不过的“渔事”。写这些要做到“言不甚深”容易,但要达到“文不甚俗”的语言境界就没有那么容易了。以我个人的认知来看,感觉这本书在语言上有这样几个特点:言简意明、表述清晰,质朴自然、清新优美,很有些明清小品文的遗韵。《捣大网》语言平静从容,文句的铺陈层次分明,有条不紊;《敲提罾》引经据典,文风典雅,把读者引入到一幅年代久远的画卷中;《地龙》等篇,语言平易而工整,且要言不烦,四字词和短句的运用使得全文有如行云流水。刘春龙就是这样用他看似寻常、其实不寻常的笔,写出了独特的格局和别样的气象。

其次,是趣味。本书讲得最多的是劳动者如何依靠“地利”,凭借“天时”,在劳动中创造,在创造中劳动。那些看似信手拈来、随手可得的小渔具,往往体现出了劳动者的大智慧,他们因地制宜,因陋就简,就地取材,创造出一套套妙趣横生的捕鱼捉虾的“大法”。刘春龙通过对这些“大法”的描述,一步步引人入胜,吊足了读者的胃口,使得读者在阅读之余,不禁产生一试身手的想法。我们真想撑着船去“轰沟”;我们也想在“照鱼”的时候,吓唬一下“惯宝儿”毛丫头;我们很想装做一回“落魄的文人”,去“跳白”;我们更想约上三五个小伙伴,尝试一下“瓦钓”功效,见识一下虎头鲨的“呆萌”……凡此种种,是趣味,也是情怀;是“因寄所托”,在令读者享受阅读乐趣的同时,又感慨系之矣。这跟以趣味吸引读者,以情感打动读者的话本如出一辙。

再次,《故乡渔事》堪称渔事的小百科全书,它以散文随笔的形式,记录下一些行将失传的捕鱼捉虾的工具和方式,为后人研究一个时代的民情风俗留下了珍贵的资料。书中各篇短小精悍而内容丰富,从垂钓到网捞,从自制渔具到自定捕鱼之法,凡所应有而无所不有。孩子用缝衣针做鱼钩、用芦柴做钓鱼竿来钓沼虾,在现在看来固然稀奇,然而,将两片小瓦合在一起插入草鞋中的“瓦钓”简直不可思议。越来越少看见的捕鳝工具“丫子”,颇有技术含量,“张丫子”捕鳝法,一如岁月的余音,空谷传响,经久不绝。读到几乎被世人淡忘的“滂钩”,读者心中既好奇又怅惘:那些可亲的人、有趣的事渐行渐远,最终只留下了记忆。这些捕钓的工具和技法固然来自于智慧,同时也是在人们艰苦岁月求生存的产物。由此看来,刘春龙记录的除却渔事,还有岁月的沧桑。毋庸置疑,宋元话本已经成为我们了解一个逝去的时代的重要材料,而随着时间的推移,《故乡渔事》这本书,或许也会成为将人们带回往昔的一条路径。

在唐宋时期,当市民文学逐渐占据一定的地位,说话艺术开始进入主流社会的时候,人们常常把引人入胜的讲述称作“说一个好话”。时光荏苒,斗转星移,那些“好话”留给人们诸多的记忆和感触。我想,刘春龙《故乡渔事》必能经得起时间的考验,最终跻身于这个“好话”的行列中。

易 康

校对 徐珩

责任编辑:

相关知识

“打捞”即将消失的渔事记忆兴化举办《故乡渔事》首发式

江苏兴化散文集《故乡渔事》首发 展现里下河水乡魅力风情

并不仅仅是乡愁:文与画中的《故乡渔事》

读书笔记 | 故乡的守望——读《一个人的村庄》有感

文学|君自故乡来 应知故乡事 ——杜梨新作《春祺夏安》分享会成功举办

夜雨丨陈志:乡愁的温度——读谭德成散文集《泥土里的影子》有感

鲁迅文学奖得主陆春祥新作《水边的修辞》:呈现心灵的故乡

读故乡

田黎明:近山者厚——读王子武先生水墨人物画有感

陆游 | 懒向青门学种瓜,只将渔钓送年华

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49271

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44702

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40872

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36619

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32727

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29750

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25804

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21176

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20156

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19550