《秋菊打官司》:一部电影与中国法学三十年

原标题:《秋菊打官司》:一部电影与中国法学三十年

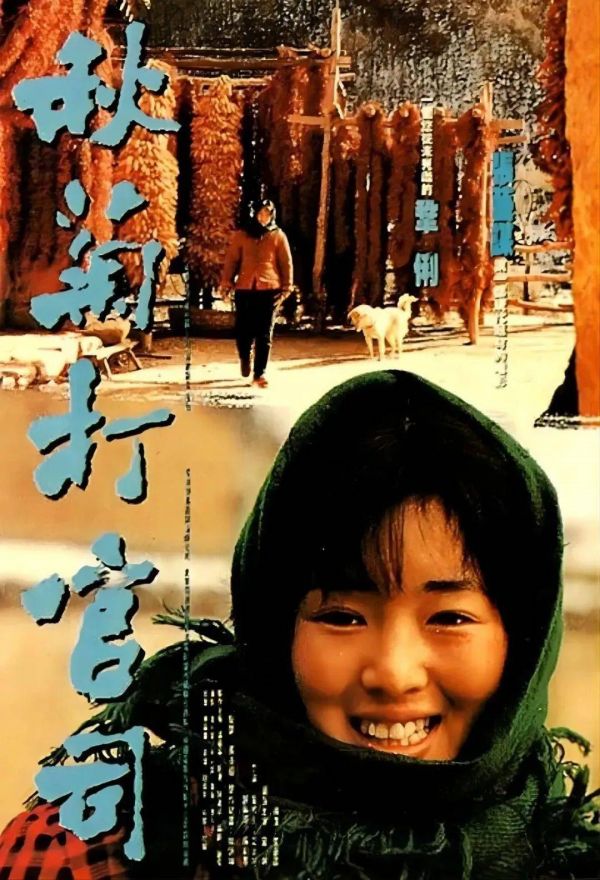

电影《秋菊打官司》剧照

张艺谋执导的电影《秋菊打官司》于20世纪90年代初上映后即引发广泛讨论。1996年,苏力发表《秋菊的困惑和山杠爷的悲剧》,首倡通过文艺作品透视社会现实,思索中国法治道路的未来,由是引发一批法律学人持续经年的关切与回响。

新近出版的《秋菊的困惑:一部电影与中国法学三十年》一书,精选十四篇探讨“秋菊”问题的中外法学文章,既从剧中人物的境遇,也从法学思潮的奔涌见证中国现代化转型进程的现实性与复杂性。

“秋菊的困惑”与批判法律运动

文 | 强世功

来源 | 《秋菊的困惑:一部电影与中国法学三十年》

1995年,苏力发表了《变法、法治及其本土资源》一文,1996年,又发表了《秋菊的困惑和山杠爷的悲剧》一文,由此展开对主流法治理论的批判。这标志着伴随改革开放和现代法治兴起而成长起来的法律社会学研究迎来了第二波,甚至可以看作开启了中国的批判法律运动。苏力的成名作《法治及其本土资源》书名即来自第一篇文章,以致他常常被看作“本土资源派”。第二篇文章则因率先讨论《秋菊打官司》引发学界(主要是法学界)对这部电影的持续关注,从而形成了一个法理学的解释传统。我们编选这本著作就是希望对过去二十多年来围绕《秋菊打官司》的法理学阐释传统进行初步的整理,以此理解中国法学理论发展的内在理论脉络及其与中国法治发展进程的关联。

《秋菊打官司》电影海报

围绕《秋菊打官司》所展开的讨论往往被纳入“法律与文学”的学术范式中。本书的编者之一陈颀就是从这个角度来理解上述讨论,从而展示“法律与文学”这一研究传统与中国现代法治建构过程的复杂关联。法律与文学乃是一个古老话题。文学教化与政法秩序互为表里,共同塑造一个国家或文明的政教体系。其中,文学对于社会风尚的引导和人心向善的塑造远远高于法律,法律始终处于从属的地位。用现代理论家的话说,古典法律秩序乃是以宗教法或道德法进行统治,文学乃是宗教和道德教化的重要载体,而理性化的法律处于从属地位。然而,现代社会既意味着理性的兴起,也意味着法律的兴起,法律与文学的关系走向分离甚至颠倒,法律在公共生活领域中获得了绝对的权威地位,而文学逐渐从公共政治领域中隐退进入私人生活,成为审美艺术的一部分。

在这种现代处境下,法律与文学的关系变得非常微妙。一种以努斯鲍姆的主张为代表,她希望恢复文学的公共政治功能,从而通过文学的力量来矫正理性化的“铁牢笼”带来的人的“物化”或“异化”的弊端,这就意味着我们在法律理性化所推动的“程序正义”的基础上,要借助文学的力量来探求一种更符合人的情感想象的“诗性正义”。另一种以波斯纳的主张为代表,他用更为超然和理性化的眼光来看待法律与文学的关系。他认为在法律与文学的关系中,存在四个不同的问题域:“法律中的(in)文学、作为(as)文学的法律、通过(through)文学的法律以及有关(of)文学的法律。”在这四个不同的问题域中,法律与文学的关系也各不相同。波斯纳对这四个问题域中法律与文学的关系进行了全面细致的分析。努斯鲍姆提出的重建法律与文学的关系实际上涉及第二个问题域和第三个问题域。“作为(as)文学的法律”尤其体现在司法判决书的书写中,即如何将文学修辞带入司法判决,让判决书直接打动人心,增强公共说服力和认可度。而“通过(through)文学的法律”则是对法律人进行文学教育,让法律人拥有丰富的情感以平衡法律冰冷的理性化力量,增加情感和诗性的成分。然而,波斯纳对文学的这种功能表示怀疑,毕竟文学在告诉你善的同时也在教育你恶,文学带来的心理学效果不能混同为道德效果。

如果我们以波斯纳提供的上述四种法律与文学的问题域来看,那么苏力通过《秋菊打官司》所开辟的“法律与文学”毫无疑问属于“文学中的法律”(law in literature),用波斯纳的话说,就是“作为文学文本的法律文本”,其中文学不过是作为一个文本承载着法律故事。可以说,陈颀所说的“法律与文学”研究基本上是在这个问题领域中展开的。从这个角度看,文学文本的“文学性”并不重要,它和历史档案、司法案卷、人类学或社会学田野调查中记录的故事并没有本质区别。苏力在解读《秋菊打官司》中使用的理论分析工具同样可以分析他在乡村司法调查中遇到的案件。在法学家看来,文学体裁、档案记载和田野调查中讲述的法律故事不过是一堆有待于法律理论来照亮的材料,重要的是法律,甚至是法律理论,而载体本身的特性并不重要。这或许可以解释陈颀所遇到的困惑,“文学比起真实的历史(社会)材料有什么优势?”或者,“法律人在做‘法律与文学’,如何能让我们研究文学的人也有所收获?”从法学理论的要求看,文学故事是虚构的,但比起真实的历史(社会)材料有时更“真实”。这里所说的真实就是更符合法律理论逻辑正确性的那种真实!研究文学的人如果想从法律人的“法律与文学”研究中获得启发,必须认识到他们最大的误解莫过于认为“法律”与“文学”是平等的,而忽略其真实含义是“文学中的法律”,文学不过是需要法律人用法律理论的解剖刀进行解剖的对象。因此,中国学界,尤其是法学界围绕《秋菊打官司》这部电影展开的法学讨论,表面上看是“法律与文学”的发展历史,实际上是法律社会学理论借助这个电影文本进行分析、讨论和对话而不断发展的历史。

《法律与文学:以中国传统戏剧为材料》

苏力 著

电影《秋菊打官司》引发法律社会学的讨论已经有二十多年,这二十多年中国经历了迅速崛起的大转型。政治场域的变化与学术场域的变化无疑与此有着密切关联。20世纪80年代伴随政治方向和路线的全面调整,人文思想领域率先掀起一场激进狂飙的浪漫主义运动,由此带来中西文化比较的批判思潮,这无疑加速了改革开放所推动的经济和政治改革。进入 90 年代中国的经济社会改革步入正轨,社会科学开始兴起,经济学、法学和社会学等取代传统人文学科成为显学,为国家治理的转型提供知识、智力和舆论的支持。市场自由的发展不仅引发关于人文精神衰落的大讨论,经济改革带来的社会分化也推动了自由左派的强势崛起并与自由右派展开论战。2000年之后,中国崛起步入快车道,文化保守主义伴随着从民间到官方的“国学热”而成为思想界关注的重心。中国思想界从80年代的自由主义的批判、90年代以来自由左派的批判,转向2000年之后“通三统”的综合努力。

批判法律运动乃至法律社会学研究的兴衰无疑需要放在这个更大的政治场域和学术场域中进行考察。批判法律运动的思想谱系既有“文化热”中后现代人文主义思潮推动的法律文化理论,又受到社会理论中流行的国家与社会理论范式的影响;既有法律经济学的分析,也有女权主义的视角;既能看到福柯理论的影响,也能看到施特劳斯的痕迹。但从总体上说,批判法律运动既是自由左派运动也是文化保守主义兴起的有机组成部分。正是在这种总体的发展轨迹中,我们可以看到批判法律运动的兴衰与走向。

就围绕《秋菊打官司》所考察的批判法律运动的内在理论谱系而言,从苏力1996年的文章到2017年章永乐的文章,刚好是二十年的跨度,中间差不多经历了三代学人。苏力毫无疑问是批判法律运动的开创者,然而,苏力的理论内在地包含着妥协性和两面性。虽然苏力在修辞上非常激烈,甚至以左派的面目出现,但其批判实际上很温和,他从来没有批判过法治本身,他批判的只是某一种法治理论。相反,他始终强调法治是工商业社会或陌生人生活中必须接受的治理术。他在线性史观基础上承认中国必须通过“超前立法”实现国家强大。用他在成名作《法治及其本土资源》的扉页援引的诗歌来说,“这才是根本的根本”。在这个意义上,苏力表面上是自由左派,可最终是民族主义者。他所主张的后现代理论可以对任何价值进行功能主义的解构,并最终将其还原为实力,从而成为现实主义者甚至尼采主义者。

《法治及其本土资源》

苏力 著

在苏力开创批判法律传统之后,形成了两个批判的高峰。一个是冯象所代表的左派思考,它坚持人类大同的理念并对右翼自由主义思潮展开批判,尤其始终对全球正在兴起的资本-权力-法治综合体展开批判。另一个就是赵晓力所隐含的文化保守主义,一种基于中国传统“经学”对于人类生存意义和秩序安排的阐述,对西方价值观念和生存秩序展开批判。之所以说是两个批判的高峰,就在于他们超越于民族主义和现实主义,在价值和精神层面上对中国可能朝向的西方现代化道路展开批判。在此之后,批判法律运动走向衰退,到了章永乐和徐斌则完全放弃了批判意识而走向了综合,而且在法治秩序建构中试图安顿并综合三种法治传统。

批判法律理论从批判走向综合的这二十年中,源于西方的现代法律曾经作为一种移植的异质要素逐渐融入中国社会生活,如今已经成为中国人生活方式中不可分割的一部分。批判法律运动的衰退或许可以证明法律现代化理论及其预设的“变法模式”或“超前立法”的正确性。也许正是预见到了这种现实的后果,法律现代化理论的鼓吹者很少在理论上认真回应批判法律理论,这从本书选编的相关文章就能看出来。或许他们从一开始就将其目标锁定在现实制度的改革和安排上,而非思想理论的表述上。因此,他们更乐于占领面向大众的公共舆论,更乐于将自由主义法治理论塑造为与权力和制度纠缠在一起的大众意识形态,而始终缺乏动力或能力来回应批判法律理论,并思考如何建构更加美好的法治秩序。因此,尽管围绕《秋菊打官司》形成了一个批判法律理论传统,但它在法学界乃至更大的法律职业界始终是极少数学者讨论和关注的话题。这无疑是民主时代的一种常态。然而,我们不要忘记,当移植的西方法律成为完善中国法治秩序的丰厚质料,唯有批判法律运动所展现出的批判意识及其所指向的探索美好生活方式的想象,才能真正为中国法治秩序的未来发展赋予形式和灵魂。

秋菊的困惑

——部电影与中国法学三十年

苏力 等 著

陈颀 强世功 编

生活·读书·新知三联书店,2023年11月

编者简介

陈颀中山大学法学院副教授,主要研究领域为法理学、立法学和法律与文学。

强世功 北京大学法学院教授、中央民族大学法学院教授、中央民族大学副校长,主要研究领域为法理学、宪法学和法律社会学。

目录

序言 ”秋菊的困惑”与批判法律运动 强世功

导言 秋菊的困惑与解惑——“法律与文学”在中国 陈颀

上编 秋菊的困惑

秋菊的困惑和山杠爷的悲剧 苏力

附录:从文学艺术作品来研究法律与社会?

秋菊的困惑和织女星文明 冯象

要命的地方——《秋菊打官司》再解读 赵晓力

“秋菊的困惑”——一个巧妙的修辞 桑本谦

秋菊的“气”与村长的“面子”——《秋菊打官司》再解读 陈柏峰

秋菊的错误与送法(律知识)下乡 缪因知

中国法治事业中的空间因素与性别因素——从《秋菊打官司》的角色隐喻切入 尤陈俊

下编 秋菊的解惑

喜剧与文化 阿兰·斯通

叙事、文化与正当性——《秋菊打官司》中的重复与独一性 张旭东

村长的困惑——《秋菊打官司》再思考 凌斌

教化权、官员伦理与秩序变迁——以《秋菊打官司》中的李公安为分析对象 徐斌

秋菊二十年——反思“法律与文学” 陈颀

从秋菊到WTO——国际体系与超前立法 章永乐

法律多元主义的重构——秋菊的困惑与中国法治的道路 强世功

附录 《秋菊打官司》研究文献目录选编(1992—2023)

文化名人纪念演讲

梁漱溟先生逝世三十周年纪念讲座|梁漱溟文化思想 |叶圣陶孙女回忆叶氏文脉 |柳诒徵先生纪念讲座 |陈寅恪先生诞辰一百三十周年纪念讲座 |陈作霖先生逝世一百周年纪念讲座 |作家张爱玲诞辰一百周年纪念讲座 |林散之、高二适先生纪念讲座 |钱穆先生逝世三十周年纪念讲座 |阮玲玉诞辰一百一十周年纪念讲座 |上官云珠、周璇诞辰一百周年纪念讲座 |谭延闿逝世九十周年讲座 | 孙中山先生逝世九十五周年纪念论坛 |王阳明逝世四百九十周年纪念论坛 |

文化名家系列讲座

莫砺锋:开山大师兄 |周文重:国际关系新格局 |周晓虹:口述历史与生命历程 |周晓虹:费孝通江村调查与社会科学中国化 |周晓虹对话钱锁桥 |周晓虹、张新木、刘成富、蓝江对谈:消费社会的秘密 |群学君对话舒国治 | 群学君对话叶兆言| 黄德海、李宏伟、王晴飞、王苏辛、黄孝阳五作家对话 |孙中兴:什么是理想的爱情 |杜春媚对话郭海平 |程章灿:作为诗人与文学史家的胡小石 |谷岳:我的行走之旅 |黄盈盈:中国人的性、爱、情 | 金光亿:人类学与文化遗产| 周志文:人间的孔子| 严晓星:漫谈金庸| 周琦:越南法式风情建筑| 魏定熙:北京大学与现代中国| 胡翼青:大数据与人类未来| 生命科学与人类健康系列高峰论坛| 毕淑敏读者见面会| 徐新对话刘成| 谢宇教授系列演讲| 王思明:茶叶—中国与世界| 祁智对话苏芃:关于写作|甘满堂:闽台庙会中的傩舞阵头| 张静:研究思维的逻辑 | 翟学伟:差序格局——贡献、局限与新发展 | 应星:社会学想象力与历史研究|吴愈晓:为什么教育竞争愈演愈烈?| 李仁渊:《晚清新媒体与知识人》 |叶檀读者见面会 |冯亦同:金陵之美的五个元素 |华生、王学勤、周晓虹、徐康宁、樊和平对话 |

城市文化与人文美学

东方人文美学深度研修班(第一期)|东方人文美学深度研修班(第二期)| 大唐风物,侘寂之美:日本美术馆与博物馆之旅(第一期)|大唐国宝、千年风物:日本美术馆与博物馆之旅(第二期)|当颜真卿遇上宫崎骏:日本美术馆与博物馆之旅(第三期)|史上最大正仓院与法隆寺宝物展:日本美术馆与博物馆之旅 | 梦回大唐艺术珍品观展会| 四姝昆曲雅集:罗拉拉、单雯、孙芸、陈薇亦 |昱德堂藏扬州八怪精品展 | 《南京城市史》系列人文行走活动|《格致南京》系列文化活动 | 文心雅韵:中国传统人文美学系列讲演| “文学写作与美好城市”高峰论坛| 仰之弥高:二十世纪中国画大家展| 首届微城市文化论坛| 南京城市文化深度行走(第一期:南京运渎)| 南京城市文化深度行走(第二期:明孝陵)| 南京城市文化深度行走(第三期:文旅融合)|南京城市文化深度行走(第四期:城南旧事)|南京城市文化深度行走(第五期:灵谷深松)| 南京城市文化深度行走(第六期:清凉山到石头城)| 南京城市文化深度行走(第七期:从白马公园到明孝陵)| 南京城市文化深度行走(第八期:从玄武门到台城)| 南京城市文化深度行走(第九期:从金粟庵到大报恩寺)|南京城市文化深度行走(第十期:从夫子庙到科举博物馆)| 南京城市文化深度行走(第十一期:从五马渡到达摩洞)| 南京城市文化深度行走(第十二期:从狮子山到扬子饭店)|南京城市文化深度行走(第十三期:从南朝石刻到栖霞寺) |南京城市文化深度行走(第十四期:牛年探春牛首山)| 南京城市文化深度行走(第十五期:中山陵经典纪念建筑)| 从南京到世界:第一届微城市论坛 |园林版昆曲舞蹈剧场《镜花缘记》| 秋栖霞文学日系列活动|

社会科学研修班与专题课程

社会心理学暑期班(2016) | 社会心理学暑期班(2017) | 社会心理学暑期班(2018)|社会科学经典理论与前沿方法暑期班(2019)|口述历史与集体记忆研修班(2020)|中国研究:历史观照与社会学想象力学术研讨会 |中国社会学:从本土化尝试到主体性建构——纪念中国社会学重建40周年学术研讨会|第一届长三角社会学论坛(2018)|第二届长三角社会学论坛(2019)|长三角论坛2019新春学术雅集 | 第三届长三角社会学论坛(2020)|

新书分享会 | 经典品读会

《金陵刻经处》| 《生活的逻辑:城市日常世界中的民国知识人(1927-1937)》|《谢辰生口述》 |《袍哥》| 《年羹尧之死》| 《朵云封事》|《两性》|《放下心中的尺子——庄子哲学50讲》|《东课楼经变》|《旧影新说明孝陵》|《光与真的旅途》|《悲伤的力量》|《永远无法返乡的人》| 《书事》 |《情感教育》 |《百年孤独》 |《面具与乌托邦》| 《传奇中的大唐》| 《理解媒介》|《单向度的人》|《陪京首善》|《美国大城市的死与生》 |《诗经》|《霓虹灯外》 |《植物塑造的人类史》 |《茶馆:成都的公共生活和微观世界》| 《拉扯大的孩子》 |《子夜》 |《读书的料及其文化生产》 |《骆驼祥子》 |《朱雀》 |《死水微澜》|《通往父亲之路》 |《南京城市史》(新版) | 《被困的治理》 |《双面人》 | 《大名道中》 |《笺事:花笺信札及其他》 | 《九王夺嫡》|《乡土中国》 |《白鹿原》|《冯至文存》|《在城望乡》 |《海阔天空》 |《遗产的旅行》| 《城堡》 |《被遗忘的一代:第四代导演影像录》 |《了不起的盖茨比》 |《南京城市现代化路径研究》|《湖中之云》|《社会变革的棱镜》

责任编辑:

相关知识

传统法学理论的转型升级——评《系统论法学新思维》

加强外来法学知识的选择性借鉴

陈百强《偏偏喜欢你》视频背景,电影《秋天的童话》 三十年了……

章子怡最被低估的电影,一人演三角,一部中国女人血泪史!

秋日小清新!北京植物园各色秋菊盛放

未来充满生机,中国文化艺术发展促进会三十年庆典在京举办

三十年奋斗间,与君守望

张艺谋36年前旧照曝光,眉清目秀显腼腆,那时候他长这样

10本法学名著(从入门到进阶) | 世界读书日

电影《风再起时》代表中国香港竞逐奥斯卡

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49250

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44657

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40852

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36600

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25780

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21151

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20119

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19515