陈嘉映:把死亡当作故事来读又何妨

原标题:陈嘉映:把死亡当作故事来读又何妨

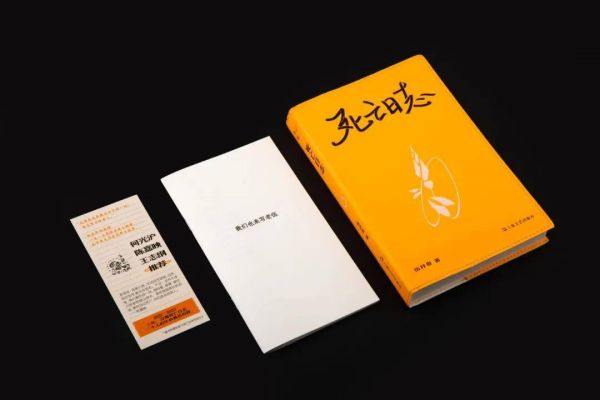

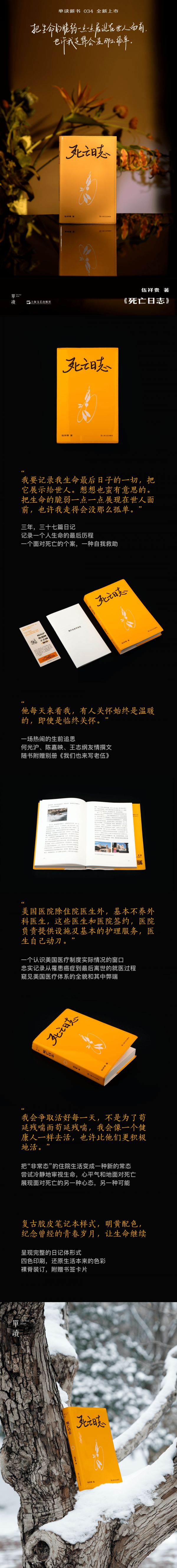

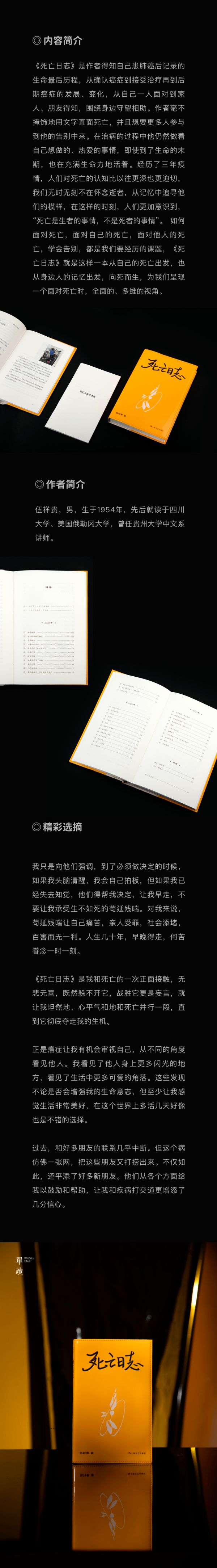

伍祥贵的最后一篇日志写了一半,日期停留在 2023 年 5 月 25 日。从得知自己患了肺癌,接受治疗,到后期癌症发展、变化,他在个人公号“东扯西艺”上记录下生命的最后历程,用文字,还有图片。三十七篇“死亡日志”,还有朋友们与妻子对他的书写,组成了单读新书 034《死亡日志》。

那些记录却背离死亡,轻松、诙谐、通透。癌症缠身,他却从未失去幽默感和生命力,像生病之前一样该干嘛,干嘛。他的妻子写道,“即使在生命倒计时的时候,他也一直在坚持学法语,每天一到两个小时,在病床上,追着会说法语的护士,练口语。他在生命的最后一天,还希望吃到妻子的鳕鱼火锅”。

公开记录,他像是将自己的死亡向世界直播。这既是一种告别的方式,也鼓舞到了更多的人。“死亡是生者的事情,不是死者的事情”,互联网上认识的、不认识的读者聚集在他的公众号里,谈论死亡,理解死亡,他们共情,生发面对死亡的力量,尤其是当面对一个五百人的癌症病友群时,他说他特别看重。

这些记录应该让更多人读到,伍祥贵的挚友陈嘉映读过之后,这样想。今天单读分享陈嘉映为《死亡日记》作的序,其中他写道:

“死亡不是个愉快的话题,但老伍并不曾皱着眉头一脸严肃。我们读者也不必皱着眉头一脸严肃。流泪固无妨,笑又何妨?把《死亡日志》当作一个故事来读又何妨?一个写得精彩的故事。”

▼

像读故事一样去阅读死亡

《死亡日志》预售开启

读《死亡日志》

撰文:陈嘉映

老伍身体底子极好,好运动,没有不良嗜好,性情达观,得知老伍罹患肺癌,且是晚期,十分意外。我们这一家,跟老伍、晓亚一家,可算通家之好。他们儿子兵兵和我们女儿香香是小学同学,我看着兵兵长大,一向喜爱有加——漂亮、聪明、好学,温和而坚定。晓亚、老伍都心大,兵兵八岁的时候,就允他随我们一家三口游历欧洲。我们旅行到加州,住在他们家里,老伍好厨艺,每天好吃好喝招待。这些往事翻腾出来,啊啊,全是高高兴兴的事,一时竟想不出怎么去安慰病人。不安慰也罢,到了他和我这把年纪,兴衰生死见得多了,深知天命无常。我们这一代人在“饿饭年代”长大,食能果腹衣能蔽体就算好日子,老伍幸运,后面这十年、二十年,日子过得蛮宽裕,一对儿女既优秀又孝顺,夫妻之间同心同德,虽说要命的病来得早了几年,倒也算不上格外可悲。

自从诊断为绝症,老伍就开始写死亡日志,一篇一篇发在他的病友圈里、朋友圈里。我借助这些篇什跟随老伍的带癌生活,没错,是生活,而不是勉强活着。“我会争取活好每一天,不是为了苟延残喘而苟延残喘,我会像一个健康人一样去活,也许比他们更积极地活。”活一天活好一天,老伍付诸实践,病越来越重的近两年里,高尔夫没少打,挤出治疗间隙四处旅行,寒冷的阿拉斯加,暖风拂面的夏威夷——只享受了半小时热带,轻装就得上了死去活来的重感冒,他练书法、学站桩、学法语,用人工智能软件创作图画,赶上 GPT 新潮,时不时一段高科技对话发来启蒙一下我这个技术盲。最后那两天,他还在跟晓亚讨论食谱,“活着重要,如何活着才更重要”。

电影《遗愿清单》

我喜欢老伍的文字,单说第一篇,篇幅不长,美国的就医过程、老伍和家人的互动、僵卧病床上的那份难受、老伍的生活态度以及死亡观,写来自然而然清清楚楚。尤喜欢这些文字自带诙谐,顽皮得活蹦乱跳,于是,这些完全纪实的文字既不琐碎也不枯燥。这里那里,常有独到的观察和体悟,发人感慨,启人思索——却没有一句半句是在教导别人。说喜欢老伍的文字其实不确,这些都跟“文字功夫”关系不大,主要来自心性。谦虚的自信贯穿在老伍的人生态度之中。

今年春天,老伍的病情恶化,我起了个念头:把这些篇什拢起来做成一本小书,让更多读者读到。这些文字,老伍是用心写的,用生命写的,是他慢慢告别这个世界的独特方式;在老伍的癌症病友圈里,在更广泛的读者圈里,已经招来成千上万的读者。癌症病友由此结识彼此,积极讨论病情和疗法,获得支持和鼓励,吐诉各自的孤独、不解、绝望与期盼,分享对生和死的认知。提升生命认知,就是提升生命。读者的反馈(见随书附赠的别册)——哭和笑、安慰、献计献策、鼓励、自励——和老伍的文字一道,呈现出人心的丰富和贵重。死是咱们早一天晚一天都要迈出的一步,我们怎么迈这一步,浓缩了我们曾怎么走过这一生。

我去询问晓亚和老伍,得到正面的回复。于是我找到出版人罗丹妮,她读了几篇,立即应下来。事后我才知道,丹妮的父亲和老伍同岁,去年底刚刚因肺癌离世,对这些文字有格外的感触。

出版人紧赶慢赶,第一个版本于 5 月 25 日来到晓亚手里,她立刻转发给老伍,然后去给老伍买鳕鱼。就在这个当口,老伍失去了呼吸,接下来,走了。死亡结束了这部《死亡日志》。此前的几个星期、几天,老伍仍然在写作。这足够让人惊奇。我自己算是勤于写作的,但一场小病就会让我身心怠惰,提不起精神更提不起笔。而老伍在最后这些日子里,从里到外没有哪里不受折磨,但他仍然在写,写下他的身体变化,写下对人生的最后反思,去读读吧,写得仍然清楚、诚挚、俏皮。他感谢每天都来看视他的专科医生,“有人关怀始终是温暖的,即使是临终关怀”。

我从来不觉得写理想就比较崇高,写死亡就比较深刻。死亡不是个愉快的话题,但老伍并不曾皱着眉头一脸严肃。我们读者也不必皱着眉头一脸严肃。流泪固无妨,笑又何妨?把《死亡日志》当作一个故事来读又何妨?一个写得精彩的故事。老话说,逝者已逝,生活还在继续。当然,现在的生者也会逝去,不过,这并不改变,我们曾生存一场,曾经爱、被爱,曾经兴致勃勃登山游水,曾经身陷绵长的苦恼,曾经谈论死亡,回忆逝去的亲人。

前几天,晓亚回国,我们见了面,谈论已经长大成人的孩子,谈论房子与装修,当然,也谈到老伍。她断断续续说到孤独。亲情和友爱始终簇拥老伍,他深深感动、深深感激,然而在更深处,“在我的内心深处,孤独是根深蒂固的。一有机会就会冒出来,挡都挡不住”,向死亡坠落,其孤独深不可测。这孤独隔开濒死者与生者,生者——哪怕最亲密的人——也因此同样无助地孤独。晓亚没有说很多,这里也无须重复她说了什么——我听到的,是在停顿、沉默中听到的,是在我们共同经过的已经消散无踪的往事中听到的。写下这些日志,愿意让人读到这些日志,是老伍应对孤独的一种自我救助,“把生命的脆弱一点一点展现在世人面前,也许我走得会没那么孤单”。读到这些日志,又何尝不是我们的自我救助?生命脆弱而短暂,也只有脆弱的短暂的生灵才会遥相感念。

无会不成别,若来还有期。

2023年9月24日

死是生的一部分

《死亡日志》预售开启

责任编辑:

相关知识

《陈嘉映著译作品集》在京首发

上新!《陈嘉映著译作品集》(全18卷)

商务印书馆推出《陈嘉映著译作品集》再现大家治学之路

哲学家陈嘉映:读书是培育心智,不只是搜寻信息丨世界读书日·链接卓越者“脑云端”⑥

陈嘉映说过的那些人间清醒的句子

预约直播 |《陈嘉映著译作品集》新书首发

重磅首发!陈嘉映著译作品集全18卷出齐

向京、陈嘉映对谈实录|友谊当然得有很多共识,但也可以保有分歧

陈嘉映哲学五十年 | 生活不证明什么,生活就是有所领悟地生活一场

妻如此,子非亲又何妨

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49262

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44687

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40861

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36612

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32718

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29744

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25793

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21166

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20141

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19541