新书荐读 | 论创造性及其他(白璧德文集·第6卷)

原标题:新书荐读 | 论创造性及其他(白璧德文集·第6卷)

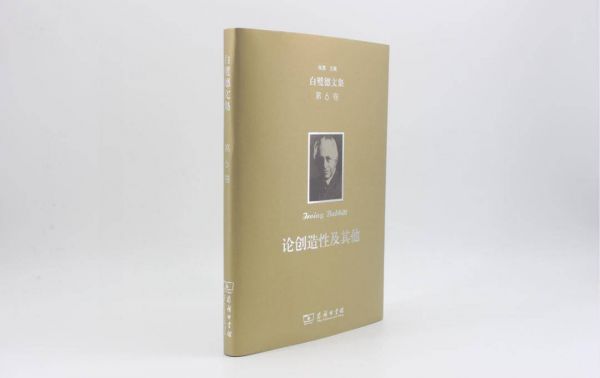

—— 白璧德文集·第6卷 ——

《论创造性及其他》

【美】欧文·白璧德 著

唐嘉薇 译

ISBN 978-7-100-22641-7

定价:128.00元

商务印书馆2023年11月版

白璧德人文主义的澄清与辩护

内容简介

《论创造性及其他》是白璧德的最后一部出版作品。白璧德从之前的演讲稿和评论文章中选出八篇进行整理,使其彼此呼应贯通,最终集结成书。作者在该书中以探讨文学创作批评为主,寓教育、宗教、政治等各方面批评思想于其中,重申了关于“人文主义”的诸多重要问题,并对某些质疑之声做出了回应。

目录(滑动阅读)

序言

导言

第一章 论创造性

第二章 华兹华斯的原始主义

第三章 想象力的问题:约翰逊博士

第四章 想象力的问题:柯勒律治

第五章 美学理论家席勒

第六章 朱利安·班达

第七章 批评家与美国生活

第八章 浪漫主义与东方

人名索引

术语对照表

作译者简介

欧文·白璧德(Irving Babbitt,1865—1933),哈佛大学比较文学教授,美国知名文学评论家,新人文主义领军人物。白璧德强调教育及人文关怀,反对科学功利主义与泛情浪漫主义。著有《文学与美国的大学》《民主与领袖》《新拉奥孔》《卢梭与浪漫主义》等。梅光迪、吴宓等都曾受教其门下,深受其人文主义思想影响,于回国后创办《学衡》杂志并创建学衡派,成为中国现代文化中的一股重要思潮。

唐嘉薇,对外经济贸易大学英语学院讲师、北京大学英语系文学博士。主要研究兴趣为英国维多利亚时期文学与文化。

本书导言(节选)

本书题词中那句亚里士多德的格言(第一事物并非种籽,而是完成了的实是。[《形而上学》,1072b])含蓄地否定了那种被今人称为“溯源方法”(genetic method)的主张,这一格言及其暗含的态度表达了本书各篇文章的要旨。过去一段时间里,人们越来越关注起源而非目的,其兴趣之强烈不曾见于亚里士多德的时代。尼采说,德国人偏好所有“潮湿”“模糊”和“进化中的”事物。然而这种偏好远非仅限于条顿民族,它相当普遍,甚至给一整个时代打上了印记。我们仍然生活在一种所谓“原始主义”的运动(primitivistic movement)之中。古代也有人,尤其是某些诗人,曾将这类原始主义幻想拿来消遣,但原始主义作为一派严肃的人生哲学得以确立,并有颠覆人文及宗教标准之势,则唯独出现于上两个世纪,至少在西方是如此。

原始主义者常常以某种形式将“自然的”和“人工的”对立起来,并以此为出发点对传统标准进行攻击。然而,要称得上一位彻头彻尾的原始主义者,单强调这一对立是远远不够的。某些希腊人,尤其在后苏格拉底时期,同样在“自然”(physis)和“惯例”(nomos)之间建构了对立,而且其极端程度不亚于现代人的版本。然而即使他们有时候走了反叛传统的极端,希腊人也通常不会失去理性。希腊人最终放弃他引以为傲的理性(reason)——如果真能说他们放弃了理性的话,那并不是为了情感直觉之类的理由,而是为了基督教所称的神圣意志(divine will)。简而言之,从心理学的角度讲,斯多葛派及其他古代理性主义者所言的“自然”,往往让位于体现在神恩(grace)中的超自然。对照之下,现代思潮的一个鲜明特征乃是向亚理性(subrational)的沦陷。反对“回归自然”的论调,所需的工作不仅是重新确立理性的地位,否则的话事情就相对简单了。在理性之问后面还潜藏着棘手得多的难题——意志之问。何为传统基督教之根本? 关于这一问题尚存有不同意见。有不少人以为,道成肉身(Incarnation)的教义据有这一至高的、核心的地位。而神恩是包括道成肉身在内的一切之根基,这个观点即使仅从神学角度来看大概也成立,因为神子被派往人间,乃是承蒙了父之神恩。若不从神学角度而从心理学角度来看问题,几乎必然会得到笔者所提出的结论:神恩确实为根本核心。

然而自文艺复兴以来,自然主义风潮渐兴,如今其势头几乎不可抗拒。必须承认,对于投身这一风潮的人士来说,在包括心理学在内的任何意义上,神恩都已失去了感召力。自然主义一派的个人主义者们不仅丢弃了神恩,还将超验意志的观念一并全部舍弃。简而言之,他们不承认人需要谦卑。确信这种态度大大不妥的反对者们有两条思路。他们可以单纯拒斥个人主义,回归到一种纯粹的传统主义立场之中——那种至少在信仰、道德方面通常与罗马天主教会相关联的立场。或者他们可以像穆尔先生那样,试图寻求一条折中之道,一方面是过于绝对、已近于专横的宗教的传统权威,另一方面是个人判断难免落入的无政府状态。

阅读过笔者前作的诸君知道,在标准(standard)这个问题上,笔者所提出的思路与前面提到的这些截然不同。下面笔者会简要重述这些前作中的主要论点。笔者之所以这样做而甘冒冗赘之嫌,首先因为,认定本书的所有读者都熟悉这个论点,恐怕不大妥当;其次因为,该论点的某些方面明显需要进一步阐明。

在此书中和其他作品里,笔者力图辩护一种立场,笔者将其定义为实证的、批判性的人文主义。自古希腊时代起,人文主义者就致力于避免极端。一个人,若要做到生活均衡有度,就需要为自己立下一条并不容易做到的规矩。其人生态度必然会是二元性的。此处的“二元性”来源于一种认知:人有两个“自我”,一个能够施加管束;另一个需要受到制约。对于此二者之间的对立,西塞罗讲得精辟。这位西方的人文主义大家说道:“人之心智天生由两部分组成。一部分为欲望,即希腊人所谓本能冲动(hormé),它驱使我们汲汲营营;另一部分为理性,它为我们指明方向,教我们知所趋避。顺理成章地,理性恰当地发号施令,而欲望服从命令。”

原始主义者试图找出各种理由来摆脱这一二元对立。为此,卢梭主张人“性本善”。恶的出现并非源于个人的自我失控,而要怪罪“制度”。既然如此,可能有人要问,为何不直接按照西塞罗所说的,重申人文主义二元论,以此来回答卢梭等情感的自然主义者(sentimental naturalist)呢?为何要引入神恩这一纯宗教问题,使讨论复杂化呢?笔者曾不止一次讲过,在构建一套站得住脚的人生哲学的尝试中,现代人有一项重大疏忽——被忽略的正是决定成败的那块拱心石。要弥补这一欠缺,单单依照西塞罗的思路重提“理性”也许是不够的。此处我们不妨来比较一下西方人文主义和远东儒学的伟大传统,也许会有所启发。黑格尔说,凡孔夫子所授,西塞罗皆已讲过,而且讲得更高明。然而,儒家学说中有一核心要义,不仅西塞罗没有关注,就连至少在理论层面上当得起西方人文主义第一人的亚里士多德,也几乎未有涉及。这一关键观念即为谦卑(humility)。西塞罗式的人文主义只认理性,与斯多葛学派的主张没有本质区别。这种多少带有斯多葛派克己精神的人文主义在许多高洁之士的生活中占有一席之地,甚至是他们所遵循的首要准则。然而与无依无凭、全然独立的理性相比,理性若能获得一个更高意志(higher will)的支持,即儒家所言的顺从“天意”(will of heaven),似乎可以更好地控制自然人(natural man)。……

若说,笔者肯定更高意志的方式是实证的,而笔者最为关注更高意志如何影响种种调和性的品德(mediatory virtue)的立场是人文的,那么,笔者又是在什么层面上追求批判性的呢? 简而言之,笔者认为,要想在现代精神所规定的条件下解决标准问题,就需要富有批判性。对自己情绪冲动听之任之的人惯于在两个极端之间大幅摇摆。性情主义者(temperamentalist)的代表卢梭曾说:“事物之于我,要么重于一切,要么一文不值,并无折中选项。”我们若要行人文主义之事,在极端之间寻求调和,并非只要运用内在制约(inner check)来管束情绪就够了,还需要明智地(intelligently)运用这一制约才好;要想运用明智,就得有可供参照的标准(norm)。从前,一提到规范标准,往往就会联系到形而上学中或神学中的绝对(absolute);因此谁若试图维护标准,就立刻被扣上绝对主义者的帽子。例如,桑塔亚那先生著了一本书,用意之一明显是要驳斥笔者立场,在该书结语处,桑塔亚那先生得意洋洋地讲:“绝对论充斥着腐朽味与火刑的烟味。”绝对主义也许并不像桑塔亚那先生想的那般邪恶,但就算不论这点,他的话也伤不到笔者。笔者一直努力论证的是,即使不要绝对主义,标准仍可不失。……

以……想象力的问题为例,也许能最好地说明何为笔者所谓的恰当的折中方法。分析这个问题,笔者认为应当将一个苏格拉底提出的观念与一个佛教中的观念联系起来,再通过结合二者来为一个基督教中的核心观念辩护。不难发现,笔者在本书及其他作品中努力构建的对立,并非新古典主义者创立的并被浪漫主义者继承的理性与想象之间的对立,而是不同性质的想象力之间的对立。当一个词语中潜藏着可能引起混淆的两层含义时,若想在讨论中具备批判精神,就一定要借鉴苏格拉底及其归纳定义法。约翰·塞尔登讲“词语主宰人类”,如果我们同意他的说法,运用苏氏归纳法对所有通用术语进行一番梳理便非常重要。还有句名言据说出自拿破仑:“想象力主宰人类。”若将这句话与塞尔登的名言联系起来,那将苏氏归纳法运用于想象力一词的重要性就尤其显而易见了。

笔者曾讲,想象力发散出去,捕捉事物间的相似之处。由此,即使没有终极或绝对,我们也能在人生经验中确立某些恒常因素,前提是,对于想象力所捕捉到的相似性,要用人所特有的分辨力来充分验证其是否真实。笔者坚持认为,原始主义者们意图回归的“自然”并未被这般充分验证,因此大体上是虚构或妄想。原始主义者还将其所谓的“自然”描绘成人类博爱大同的基础,这尤其荒诞。此处,亚理性和超理性被混淆了,与之紧密相关的是某些通用术语在使用中的混乱。在探讨班达(Benda)的文章中,笔者曾指出,从帕斯卡到卢梭,对“心灵”和“情感”等术语的使用发生了根本性变化。卢梭仍然用这些词来指称某种直接体验,这就是卢梭的用法和前人的用法间仅有的共性了。当帕斯卡谈“心灵”时,他通常指神恩启示及与其紧密相关的“仁爱秩序”;而卢梭所谓的“心灵”通常指放纵的情感。众所周知,卢梭对于心灵的诉求乃是他反抗原罪说的一环。对于原罪说,笔者并无辩护之词,但有证据表明,因为丢弃原罪说,我们失去了一些极为要紧的东西,而能否以某种形式将其找回,则是我们文明的生死攸关的大问题。……

现代主义潮流的确有不少可取之处;但它唆使人们将想象力空掷于定义混乱的通用术语上(为首的便是自由),仅就这一点,我们便可借用柏克评价法国国民议会的说法来批评它:这股潮流带来的进步只停留在表面,而其犯下的错误则涉及根本。因它在定义方面的欠缺,这股潮流所树立的种种“理想”,即使仅从其所追求的社会公益角度来推敲,也大体是虚幻的;若从个人精神的角度来看,这些理想对于均衡的人文精神或安宁的宗教境界都无所助益。在本书后面的篇章中,笔者将尽力让诸位看到,面对这些所谓的“理想”,除非我们满足于做纯粹的传统主义者,否则第一步,便应当以比当下众知识分子犀利得多的眼光,对这些“理想”做一番透彻的批评。

白璧德文集已出书目

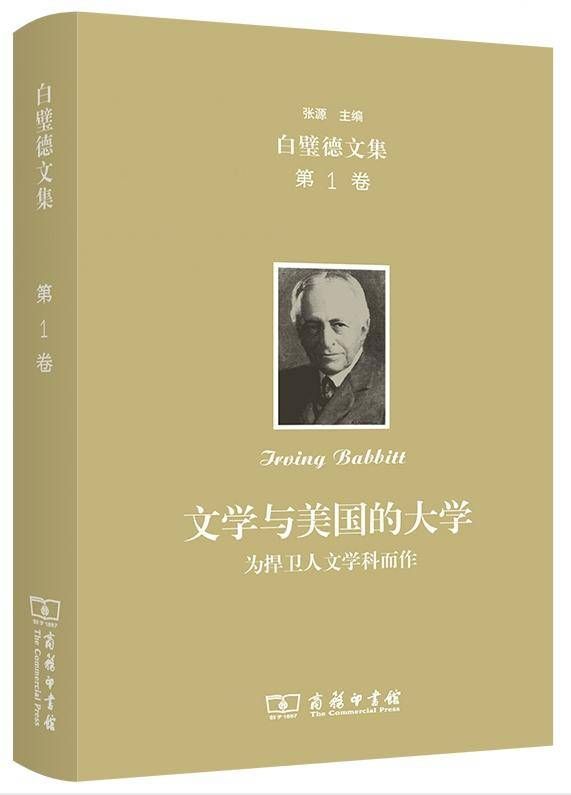

—— 白璧德文集·第1卷——

《文学与美国的大学——为捍卫人文学科而作》

【美】欧文·白璧德 著

张沛、张源 译

商务印书馆2022年9月版

白璧德新人文主义奠基之作

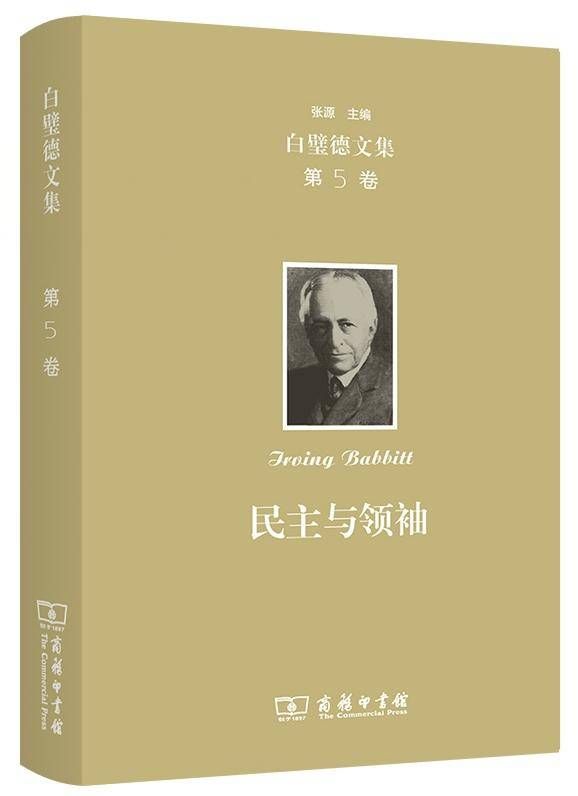

—— 白璧德文集·第5卷——

《民主与领袖》

【美】欧文·白璧德 著

张沛、张源 译

商务印书馆2022年9月版

白璧德新人文主义完成之作

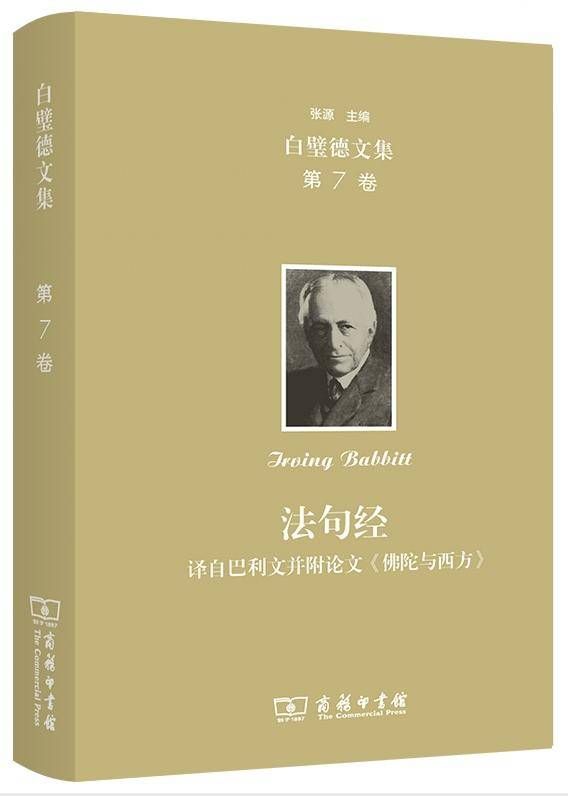

—— 白璧德文集·第7卷——

《法句经——译自巴利文并附论文〈佛陀与西方〉》

【美】欧文·白璧德 著

聂渡洛、黄东田 译

商务印书馆2022年9月版

白璧德精研东方思想之作

责任编辑:

相关知识

新书荐读 | 论创造性及其他(白璧德文集·第6卷)

三套哲学名家文集

直播预告|新书开箱:哲社时间

共话文学新思潮,《陈晓明文集》新书围读会在京举行

10种新书速递 | 2023年第7期

三套哲学名家文集 | 双12年终大促

王培军丨跋苏轼《贾谊论》

《梁志宏文集续编》新书分享会举行

15种新书速递 | 2023年第5期

重点新书10种 | 新书早知道

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49257

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44679

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40857

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21159

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20134

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19537