董点观由:我们如何体会节气的精神和情感价值

原标题:董点观由:我们如何体会节气的精神和情感价值

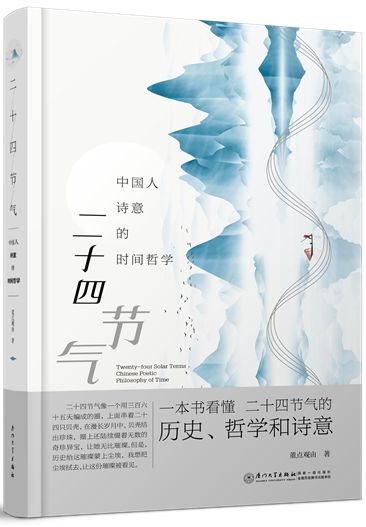

二十四节气指导中国社会生活数千年,至今犹在发挥作用,彰显出中华文明的独特性和强大生命力。搜狐文化特邀《二十四节气——中国人诗意的时间哲学》作者董丽英老师,畅谈我们如何体会节气的精神和情感价值。

搜狐文化:由于城市化的加剧,乡土生活和自然节律离我们渐行渐远,节气的工具价值确实在慢慢消散,但在书中跋的部分提到节气的精神和情感价值,那么董老师您认为如何让现代人去感受到节气的“无用之用”呢?

董点观由:这个问题首先要明确节气在失去的有用之用是什么?它的无用之用又是什么?

古代二十四节气在民间最重要的有用之用是给人们提供一个太阳历的时间坐标,告诉人们,现在位于太阳回归年365天的哪个时间点了,这个太阳历的时间坐标功能,是阴阳合历的农历历法没法提供的,因为农历有时354天,有时384天,所以必须有太阳历,也就是节气的时间坐标指导农耕。但现在,我们已经有了另外一个太阳历的时间坐标了,就是公历,清明就在公历4月4号前后,清明前后,点瓜种豆,换成4月4号,点瓜种豆,它提供的时间坐标是一样的。只是名称从节气名字改成了几月几号。我在一些农场里也看到,人们耕种收获的时间坐标正在乃至已经从节气变成公历日期。

另外气候也在变化,不能再按老经验种地,现在还有高科技的天气预测,甚至气象干预,以及农业技术的进步,都可以为农人提供比节气更精确的耕种指导。所以,如果从天文历法和农事的角度看,过去二十四节气最重要的这些有用之用,在现在已经没什么用了。

那节气的无用之用是什么?

首先,节气是生命的哲学,它与易理融合,形成了天人合一的哲学思想体系,教给人们看待天地万物、应对人生百态的思维方式,让人们找到自己生命的节律,与四时合其序。

其次,节气是日常的生活,人们以二十四节气为节点,感受春种秋收,夏去冬来,发展出了延绵至今的岁时文化、民俗节日,每一个节气都有顺应天地之气的节俗活动和饮食养生习俗,立春的春饼春盘,夏至和端午的粽子,冬至的祭祖和饺子,这些节俗至今代代相传,塑造了中国人的味蕾和记忆。

再次,节气是时间的审美。在二十四节气的时间体系里,古人创作了无数的传说故事和诗词歌赋,让中国时间有了独特的美感。不论你是在江南还是岭南还是华北、西北、东北,不管此地此时是怎样的天气和温度,我们对365天里的每一个日子,都有了属于中国人的共同的时间审美,它诗意,浪漫,优雅,充满大自然的节律。这些都是节气的无用之用,但它们最终会汇聚成无用之大用。

那么如何才能让现代人感受到节气的无用之大用?我认为对普通人而言,节气的无用之大用是一个百姓日用而不知的问题,它至今都不曾离开我们普通人的生活,但因为公历历法的普遍使用,以及现代思维和生活方式的改变,人们在越来越日用而不知,越来越意识不到节气的价值和意义。

要改变这种情况,让人感受到节气的大用,首先要去了解它,普及二十四节气的常识,但更重要的,是去创造它。是在现在都市化和工业化的环境下,用现在的思维和语言,现代的传播方式,去讲述它,书写它,再现它,为它增加属于我们这个时代的内容,吐露我们这个时代的心声。

唯有创造,节气才有生命力,就像传统节日在不停地流变,在失去旧的,增加新的,有流变,节日才是活的,我们才能过节。节气也会失去旧的,陈腐的、迷信的,有些失去的部分,可以保护展示,但创造新的,节气才不会仅仅只是传统的遗产,才能成为一种可以不断再生产的文化资产,活在我们生命中的节气,才会成为我们的物质与精神的财富,才能谈及无用之大用。

节气不是故纸堆里的知识,而是我们全身心投入在时间和天地自然中的生活和生命,如此,方能感知并传递节气无用之大用。

搜狐文化:本书中有非常多生动有趣的故事,比如写大暑节气中您谈到了“囊萤夜读”的故事,并引用了很多古籍的“冷知识”,董老师是如何结合节气去挖掘这些古代传说和故事的?

董点观由:二十四节气的故事就是一年四季的故事,我们每个人都生活在四季里,生活在节气里,所以很多故事其实都在我们的知识储备里,我只是结合每个季节,每个节气,每个物候的特点及其文字源流去搜寻历史材料,比如春分玄鸟至,夏至蝉始鸣,白露鸿雁来,冬至的麋角解、虎始交等,只要有一颗好奇的心去探赜索隐,自然就会发现这些节令物候里的故事和“冷知识”。这些故事和“冷知识”经过了严格的筛选,把它们最重要的文化内涵呈现在最合适的节气中,比如燕子是春分和秋分的物候,但燕子的文化故事只在春分讲述,因为燕子是报春的鸟,在中国文化里它的来到不仅代表春分到了,还表示仲春令会男女的高禖祭祀、桑林大会开始了。

搜狐文化:本书中您在介绍立冬节气的时候,通过“冬”的甲骨文来解释节气的含义,董老师可否谈一谈二十四节气是否都对应着几千年前的甲骨文?

董点观由:这个问题不好回答,因为二十四节气是逐步产生的。

我国有文字可考的历史从商朝开始,主要资料是殷墟甲骨卜辞。近代的研究发现甲骨卜辞里有“日南”“南日”“日至”“至南”等文字,这些文字被认为与冬至有关。从文献记载来看,我们能大致确认二十四节气萌芽于夏、商时期,商人有冬至、夏至的概念,西周时,有了冬至、夏至、春分、秋分四个节气,春秋早期,有了两至两分四立这八大节气,战国晚期才有了完整的二十四个节气。所以从目前的文献资料来看,二十四节气中只有冬至在甲骨文中有明确的记载,节气中的很多文字,在甲骨文里都还未出现。

本名董丽英,毕业于厦门大学中文系,曾为浙江电视台记者,长期研究推广中国传统文化,创立自媒体“董点观由”,被称为“行走在时间哲学里的二十四节气文化传播人”。 著有《二十四节气——中国人诗意的时间哲学》。

文/袁立聪 审/钱琪瑶

责任编辑:

相关知识

用节气文化滋养当代生活

绘画能给我们带来怎样的体会?

梁永安对话陈年喜:在广大的世界,找到自己的价值点、热爱点

金观涛:我们应该如何理解“元宇宙”的价值?

我们的节日·精神的家园 | 中秋,来这里沉浸式感受传统文化魅力

我们常说的一些东西,必须等到经历才会真的有所体会

正观漫读丨那些文学名著中动人的8句话,我们总要体会一次

对话诗人|李少君:诗歌要展示活生生的灵魂和精神

我们该如何阅读残雪

观湖街道两个分会场和一个活动点启动 在传承和发展中打造特色文化IP

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49247

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44647

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40849

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36594

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32708

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29735

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25776

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21145

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20119

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19512