鲁迅是战士,也是“人之子”

原标题:鲁迅是战士,也是“人之子”

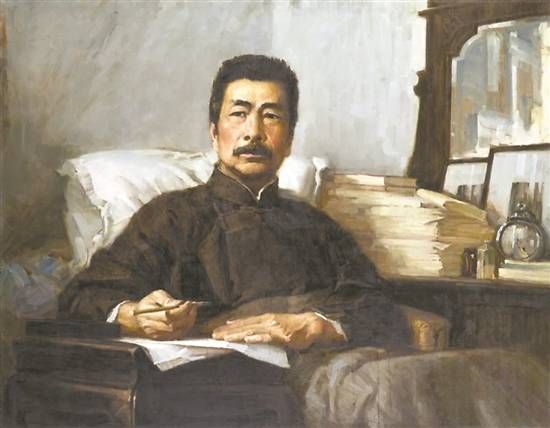

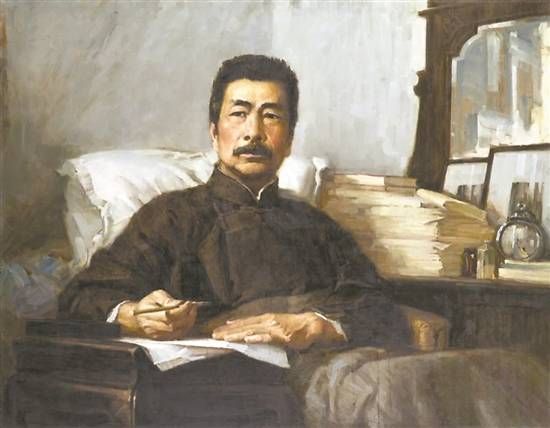

汤小铭《永不休战》(油画)

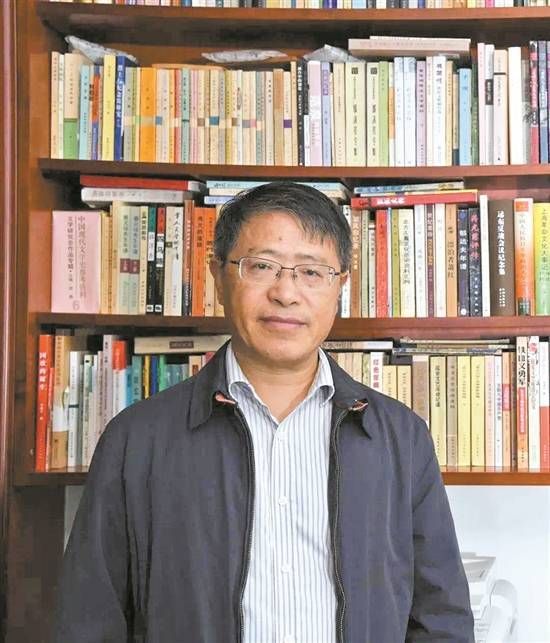

王锡荣

文/羊城晚报记者文艺朱绍杰图/羊城晚报记者钟振彬

很多人对鲁迅形象最初的认识,来自语文课本上的一幅油画插图——第三届广东文艺终身成就奖获得者、著名油画家汤小铭的《永不休战》。画面中,鲁迅虽然身卧在病榻之上,却依然执笔作书写状,他目光冷峻地斜望前方,仿佛能洞悉一切。

白鹅潭大湾区艺术中心启用之际,羊城晚报记者与上海鲁迅纪念馆原馆长王锡荣一同探馆,从广东美术馆白鹅潭馆区漫步至广东文学馆“鲁迅家”展览厅,去了解不一样的鲁迅,从而对旁边广东美术馆展示的这幅《永不休战》也有了不一样的解读。

关键词:提振精神

“第一次见到《永不休战》是在20世纪70年代。”王锡荣至今记得自己对《永不休战》的初印象,他说,“当时印象就比较深刻。油画中的鲁迅形象,给了我们一种提振精神的感觉。”

《永不休战》由汤小铭创作于1971年。这一年,广东省的鲁迅纪念馆正赶着恢复展览陈列。按内容编排,应有一张鲁迅晚年的照片,但始终没有找到合适的。馆方想到,可画一张油画来代替。这个任务落到了汤小铭身上。

汤小铭生前接受媒体采访时曾说,能够接到鲁迅主题的创作任务,首先令他感到的就是:提振精神。自1964年从广州美术学院毕业后,汤小铭曾连续五六年的时间不能从事热爱的油画创作,能够再次拿起画笔,他如获新生。为了画好鲁迅,汤小铭在广州鲁迅纪念馆里住了下来,他的画室恰巧就在当年鲁迅居住过的房间隔壁。多年后,汤小铭在自传里回忆这段创作经历时,他写道:“满怀对鲁迅先生的钦敬之情,创作了油画《永不休战》,这对我久被压抑的创作欲望是一次较充分的满足。”

艺术家精准刻画出鲁迅先生的坚毅目光,并着意淡化光线和阴影对比,采用当时少见的冷灰色调,这在当年满眼“红、光、亮”风格作品中,显得格外引人注目。作品创作完成后,立刻引起了美术界的轰动,于1971年入选全国美展,并被中国美术馆收藏。同年,因广东省美术作品展览需要,汤小铭根据手稿又画了一张《永不休战》,后为广东美术馆收藏。

关键词:文化标识

艺术评论家梁江同样在20世纪70年代因这幅画知晓了汤小铭,他认为:“汤小铭能把鲁迅放在这个时代背景上,用这种角度、这种笔法画出一个非常有深度的文化旗手形象……这幅作品的意义其实已经超越了美术作品本身。它带有一种新文化标识的意义。”

此后的四十多年时间里,《永不休战》不时出现在一些重要的艺术大展之中,成为标识度、认知度最高的鲁迅艺术形象之一。

在王锡荣看来,《永不休战》被打上了深刻的时代烙印,它反映了那个时代的人们对鲁迅的认识和理解,特别强调鲁迅战斗性的一面。“在今天看来,我们不否认鲁迅的战斗性,但是还应该更加全面、更加立体地看鲁迅。”王锡荣认为,鲁迅一生都在呼唤“人之子”,他是精神界的战士,同时也是“人之子”。他留下来的文学作品,对当下社会也是一笔重要的精神财富,丰富了当代艺术家的创作源泉。

围绕鲁迅及其作品进行的艺术创作,近百年来源源不断。20世纪20-30年代,以鲁迅本人形象及其作品内容为主题的作品,形式多为木刻版画,通过报刊传播。特别是在鲁迅逝世时,力群等人刻的鲁迅像大量见诸报端,大大传播和构建了鲁迅的公共形象;到50-60年代,一大批名画家加入表现鲁迅形象、作品与思想的创作队伍,形式愈加丰富,留下了大量经典名作。

看完《永不休战》画作后,王锡荣特别推荐观众再到旁边的广东文学馆“鲁迅家”展厅看看。在他看来,“鲁迅家”力图表达的正是:鲁迅既是一个战士,也是一个活生生的人。或许,这就是白鹅潭大湾区艺术中心将美术与文学共置于同一空间的特别意义。

责任编辑:

相关知识

鲁迅是战士,也是“人之子”

鲁迅诞辰142周年 | 人一生起码要读两遍鲁迅

追溯鲁迅思想与外部世界哲学思潮之关联——从哲学的视角审视鲁迅

做了这本书,我又被鲁迅吸引住了 | 《哲学的鲁迅》

新京雅集——《鲁迅文集》:他简直就是人间清醒的预言家

鲁迅著名的失恋诗,初读时会情不自禁捧腹大笑,再读时已满是感伤

1000战士过断桥,村里妇女用肉身搭人桥,这段看哭了!

笔底故家,这个故家不仅是《鲁迅的故家》,也是周作人自己的故家

鲁迅是山,张爱玲是水,王小波是刺

鲁迅竟也是书法家?文章犀利、字却出人意料,一封手稿卖了655万

推荐资讯

- 1李沁肖战已同居领证? 李沁肖 49257

- 2闫妮老公邹伟平简历 闫妮前 44679

- 3王凯蒋欣承认已有一子? 结 40857

- 4王灿前夫 王灿的第一任老公 36603

- 5汪希玥回北京过年,怎料见到汪 32711

- 6霍启山与霍启仁对嫂子郭晶晶的 29740

- 7张佳宁和宋轶长得像 同属甜美 25784

- 8央视主持孙小梅丈夫曝光,是大 21159

- 960年代,洪秀柱(右后)与父 20134

- 10佟丽娅事件是什么 佟丽娅回应 19537